當繪畫體現科學方法

劉夕慶

古往今來,科學家都是運用具體而充滿靈感以及通過巧妙設計的科學方法獲取科技成果的;無獨有偶,繪畫藝術家也會運用不同畫種、材料和豐富的畫法達到表現最佳主題的目的。而當繪畫體現不同科學方法的主題時,就會產生如下有意義的科學故事……

知識鏈接

科學方法是人們在認識和改造世界中所遵循或運用的、符合科學一般原則的各種途徑和手段,包括在理論研究、應用研究、開發推廣等科學活動過程中采用的思路、程序、技巧和模式等。它們是人們為獲得科學認識所采用的規則和手段系統。如果沒有具體科學方法的運用,科技成果是不可能取得的。

繪畫與主體性科學方法

科學方法需要有鮮明的主體性,它體現在科學認識主體(科學家或科研團隊)的主動性、創造性以及明顯的目的性方面。

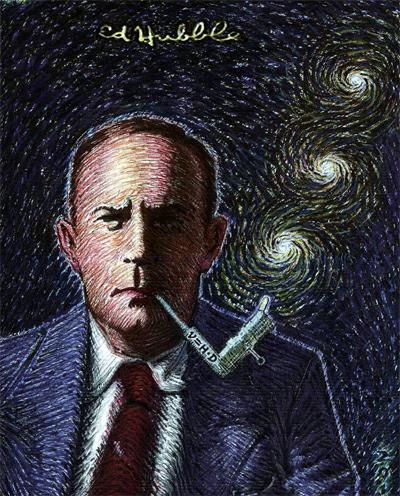

1929年,美國天文學家哈勃發現了星系到地球的距離與星系紅移之間的關系—星系退行的速率與星系距離的比值是一常數,兩者間存在著線性關系,這一關系后來被稱為哈勃定律。那么哈勃究竟是怎樣運用主動性、創造性確定了這一關系呢?

哈勃通過對已測得距離的幾十個星系數據的統計,畫出一條直線圖像進行分析并估算。為了確認其估算性發現,他主動且創造性地運用了很多規則和技巧—其中之一就是,他把美國威爾遜山天文臺100英寸口徑望遠鏡所拍的圖像與之前拍攝的仙女座星系的感光底片進行了對比。當時哈勃留下的圖片和手跡,清楚地展現了他在發現原先認為的新星實際上是一顆變星時的激動之情—他用“變星!”做了記號—此舉在科學方法上帶有明顯的目的性。

由此可見,哈勃把另一位美國天文學家沙普利開創的距離測量方法發展成了一種精細的藝術—從1924年開始測定星系的距離,到1929年哈勃宣布星系多普勒效應的紅移往往隨距離的增加而增加。紅移-距離關系表明,距離越遠的星系正以越來越快的速度遠離我們。可以說,哈勃定理催生了現代宇宙學,它告訴人們:我們的宇宙正在膨脹。

自牛頓以來的許多杰出科學家都想從根本上改變當時科學研究中的思維方法,因此他們都逐步建立起了自己的宇宙觀—今天我們稱之為“牛頓宇宙”“愛因斯坦宇宙”的理論構架就是其具體表現形式。而哈勃的科學方法為當今“膨脹宇宙”的架構筑立起了第一個“腳手架”。這些方法有時甚至比其科學理論本身更加引人入勝。

延伸閱讀

列奧謬爾是昆蟲學的創建者之一,他就昆蟲的生活周期和行為寫過一部六卷本的綱要—采用的方法就是主動對活體昆蟲的習性進行耐心、細致的觀察。在列奧謬爾的著作中,強調了要關注昆蟲大類的區分,而不僅僅限于對個別物種細節描述的方法,這為后來林奈等人進行物種分類系統的修訂打下了基礎。

繪畫與規律性科學方法

科學方法除了需要主體的主動性、創造性以及明顯的目的性外,還要充分符合科學理論形成的規律性。具體地說,它就是以合乎理論規律為主體的科學知識的程序化。

20世紀20年代初,愛因斯坦柏林書房的墻上掛有三幅肖像畫:牛頓、法拉第和麥克斯韋。因為他相信自牛頓時代以來,人類在物理世界認知上最偉大的變革源于法拉第的實驗以及麥克斯韋對其提供的相應理論解釋。麥克斯韋用一生的研究詮釋了為什么科學會被稱作“解決問題的藝術方法”,突顯了在直覺基礎上的電磁實驗方法和在聯想基礎上的電磁場方程推演方法的結合。“直覺”和“聯想”都是創新的基本要素,但它們需要充分合乎理論形成的規律性:力線、場、電磁波、光色……它們象征著從“力線與場”的角度考慮電磁學實驗和理論的完美結合。

在此基礎上,麥克斯韋還預言了光是電磁波段的一小部分。這一預言于1887年在德國物理學家海因里希·赫茲的電磁波實驗中得到證實。麥克斯韋對法拉第等人實驗的一系列科學理論解釋(電磁學方程組)和對光的預言過程,都是以合乎理論規律為主體的科學知識的程序化。

延伸閱讀

1910年的一天,德國氣象學家魏格納臥病在床,無事可做,凝望著墻上的世界地圖發呆。突然,他發現南大西洋兩岸大陸的輪廓線非常相似,南美洲的東海岸和非洲的西海岸好像有一種凸凹的對應關系—一邊凸出的部分正好是另一邊凹下的部分。他趕忙用紙板剪出地圖的形狀,果然幾乎能嚴絲合縫地拼接到一塊。魏格納將這原先可能連成一片的特大陸地稱為“泛大陸”—后來由于地殼的運動才分離開來。這就是“大陸漂移說”和地球板塊動態結構模型的雛形。為了論證這一學說,魏格納堅持了符合科學規律性的原則,至死都在走著科學知識要合乎規律性的程序化路程。

繪畫與保真性科學方法

科學方法不但需要鮮明的主體性與符合科學的規律性,還需要高度的保真性,即以觀察和實驗以及它們與數學方法的有機結合對研究對象進行量的考察,保證所獲實驗事實的客觀性和可靠性。在這方面,赫歇爾長期觀察夜空并進行計算的故事尤為突出。

出生在德國的威廉·赫歇爾是天王星的發現者。1757年,他作為一個音樂愛好者移居英格蘭,開始業余從事天文研究。為此,他建造了觀測能力越來越強的天文望遠鏡—這些望遠鏡在當時是最先進的。1780年,他第一個通過計算天空不同方向星球數的方法,確定了銀河系是稍呈扁平狀的。之后,他又和妹妹開始了一項長達20年的工作—共同研究出最全面的恒星和星團列表,并通過比較亮度的方法估算出地球與恒星之間的相對距離。他把每一顆恒星的亮度同天狼星(最亮的恒星)進行對比,然后以天狼星的距離作為參照物,計算出每一顆恒星的距離。這種方法一直被沿用到今天。

測量是保證所獲實驗事實的客觀性和可靠性的最為有效的科學方法(如題圖)—近現代科學幾乎所有方面的發展都是以此為基礎的。在近代科學革命第一個高潮中誕生的偉大科學家牛頓就是其中的佼佼者—一個通過測量后的計算確保所獲實驗事實的客觀性和可靠性的真正智者。

牛頓通過論證開普勒行星運動定律與他的引力理論間的一致性,展示了地面物體與天體的運動都遵循著相同的自然定律;為太陽中心說提供了強有力的理論支持;在力學上,還闡明了動量和角動量守恒的原理,提出了牛頓運動定律,真正地推動了一場由經典力學統治的科學革命;在數學上,牛頓與萊布尼茲分享了發展出微積分學的榮譽,而他證明的廣義二項式定理和所提出的“牛頓法”,也對數學發展做出了貢獻。同時,在他的科學生涯中,光學研究也貫穿始終。一個對光色感興趣的學者(不論從事實驗還是理論研究),一般都是既具科學嚴密性又有藝術直覺性的人。

應該說,牛頓的科學方法具有真正高度的保真性,是觀察和實驗以及它們與數學方法有機結合的光輝典范。

簡而言之,時代在不斷進步,科學方法也日新月異,而繪畫技巧等藝術方法也在不斷地更新—現在人們不但能用計算機進行繪畫,而且超大、超強的計算機還能模擬宇宙級別的結構圖,解決那些靠人類自身的直接能力所解決不了的難題。愿有志的青年們創造出更新、更巧妙的科學方法,為人類的美好未來服務!

(責任編輯/岳萌)