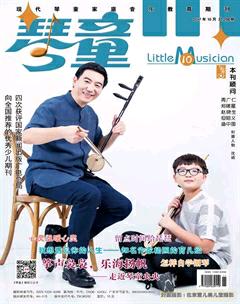

我想遇見你的人生

王源

楊照是臺灣有名的作者、評論家,甚至也可以說是資深樂評人。多年來,他通過文字、電臺、電視節目向公眾傳達著他的音樂觀點,引領了很多人喜歡、關注古典音樂。除此之外,他還培養了一位鋼琴家,那就是他的女兒李其叡,現就讀于德國漢諾威音樂戲劇及媒體學院,算是李云迪的師妹。在2012年的時候,他將女兒的成長故事與未來期許落于筆尖、寫進書里。正如書名《我想遇見你的人生》,他從女兒的點點滴滴中,感受未曾領略的風景與人生。

她有獨特的生命

1998年,楊照的女兒李其叡出生了。談及女兒的名字,他說:“我們為女兒起這樣的名字,一方面是希望她與眾不同,活出自己的獨特;另一方面,這個名字比較中性,是因為我們不愿意用一個女性化的名字來框住女兒,好像她只能做女人做的事。我們所想的,就是希望她能有更大的空間,做自己想做的事情。”楊照如是說,也如此做。

楊照是作家,他的妻子是學文學批評出身。在其叡未出生前,家中最多的東西就是五花八門、種類繁多的書籍。其叡出生后,期許她能從書中探索世界奧秘的楊照,更是為她精挑細選了很多書籍。然而,與孩子相處時最大的意外發生了,那就是她與曾經期待的模樣完全不同,其叡最不喜歡做的事就是寫作與看書。她從來沒有翻過楊照買的書,就連所有孩子都喜歡的兒童故事書,她看著看著都會犯困,即使楊照繪聲繪色地給她講解,她也是興趣索然。曾經楊照也為此疑惑,文字是他與世界交流的方式,是快樂的源泉,家中的文學熏陶已然是很濃厚的,為什么女兒卻感受不到呢?其實答案并不難,其叡就如她的名字一般,如他期盼的那樣,成為獨特的生命個體,散發著與眾不同的光芒。思及此,楊照開始調整自己作為父親的角色,放下曾經對她的種種構想,融入孩子的世界,陪伴她的成長。

她曾經也是一名不愛學琴的琴童

其叡5歲時,楊照為她選擇了鋼琴。與所有琴童家長的初衷一樣,楊照并未懷揣著培養鋼琴家的規劃,而是希望孩子通過音樂,拓展視野,有更多的選擇,欣賞更廣闊的世界。當然,這與楊照對古典音樂的喜愛、推崇是息息相關的。這次其叡的表現還頗讓楊照意外。初學琴時,其叡的熱情越來越大,并且有一對敏銳的耳朵。即使與小朋友一起打鬧時,聽到空氣中飄來的音樂,她都會停下來,靜靜地聆聽。

然而,孩子的熱情就像空中的水蒸氣,來得快去得也快。大概在其叡學琴一年后,厭學期、排斥感不期而遇。她開始變得非常不愛學琴,每每到了練琴的時候,總是很抵觸,甚至到了不愿碰鋼琴的地步。讓一個5歲的孩子每天敲打著不變的琴鍵,加上識譜的困難,的確是一件很無趣、枯燥的事情。曾經學過小提琴的楊照,對此十分坦然,孩子不愿學沒關系,陪著她一起度過那段時間就好了。

于是,楊照先明確孩子抵觸的原因,并不是一時的喜好。他開始想盡辦法鼓勵其叡。那時,其叡很喜歡一部名為《哈姆太郎》的動畫片,家中也買了整套哈姆太郎的玩偶。楊照與其叡約定,每彈兩次琴就可以挑一只玩偶,楊照還在樂譜上畫一只哈姆太郎送給她。為了得到這些,其叡在忍耐、應付著父親。但女兒彈琴、爸爸畫畫逐漸成為家中獨特固定的風景線。度過這段時期,一點一滴累積的成就感隨之而來,其叡的瓶頸期安然無恙地度過了。之后,她不再需要父母的督促,會主動坐在鋼琴前,還比原來更努力、更認真。

沒有主見更可怕

楊照主張孩子考級與比賽,他認為,更重要的是讓孩子明確這個階段的練習成果。同時,他會告訴其叡,要尊重評審與他人的意見,但不能丟失了自己的想法。當其叡上小學時,遇到的一件事,也讓楊照再次認識到培養孩子自主性的重要性。

一次班級圣誕節演出,其叡與班上其他同學組成一個合奏隊,演奏當紅電影《海角七號》的主題曲《一九四五那年》。雖然整體效果不錯,但最后結尾有點突兀。楊照知道是他們沒按樂譜演奏,原本結尾部分有一段其叡的鋼琴獨奏,為了讓其他同學不用在舞臺上干等著,她考慮了其他人的意見與感受,舍棄了。楊照理解孩子的選擇,但他依然對孩子說了如下一段話:“人生當中,我們經常要面對不同甚至沖突的原則。音樂雖然重要,朋友也很重要,再加上不想太突顯自己,讓你決定取消譜上寫得明明白白的鋼琴獨奏部分。我尊重你的權衡與考慮,卻不能不提醒你,在這過程中,你其實是放棄了自我選擇,讓其他多數同學去做決定。我希望你做自己認為對的事,可以稍微多一點堅持,別那么輕易讓步。照顧到了朋友的感受,你還必須面對音樂,必須處理音樂上的問題,不能直接讓不對的音樂就這樣在臺上呈現出來,不做任何補救努力。那樣,其實是馬虎、逃避。” 隨后,他給其叡提了很多與同學如何完善演出的建議。

在引導孩子獨立的同時,楊照很樂意與孩子分享他對音樂的理解。一直作樂評人,楊照積攢了極為豐富的音樂素養。雖然偶爾的談話,其叡年紀小并不懂,但楊照依然樂于分享,也從不求孩子必須懂。隨著其叡慢慢長大,她從聆聽者變為發問者、探討者,有時的想法也啟發了楊照。這對楊照來說,何嘗不是一種成長呢?

現在,其叡成為小有名氣的鋼琴家,可以與知名的樂團一起開音樂會、開獨奏會。聽著女兒日漸嫻熟的演奏,楊照坦言:“當‘鋼琴家的爸爸這件事,多輕松、多享受。以前都是我們出門帶著她,現在是她帶著我們出來,感覺真好。我所要做的,就是因著女兒的改變,不斷地改變自己父親的角色。你知道,做一個青少年的爸爸比做一個小女孩的爸爸更難、更有挑戰性啊!”在陪伴孩子成長的過程,楊照依然在學習,也許終其一生,都在改變與調整,卻是一種甘之如飴的享受與期待。