培養“偏見”

趙浩宇

皮膚的顏色、女性的社會地位、同性之間的關系,甚至是豆腐腦的味道,從某種程度上說,人類的文明史同時也是一部“偏見史”。在我們的世界里,偏見可以區分人群的地位、立場、觀點,而在我們的身體里,偏見更是一條古老的DNA序列。

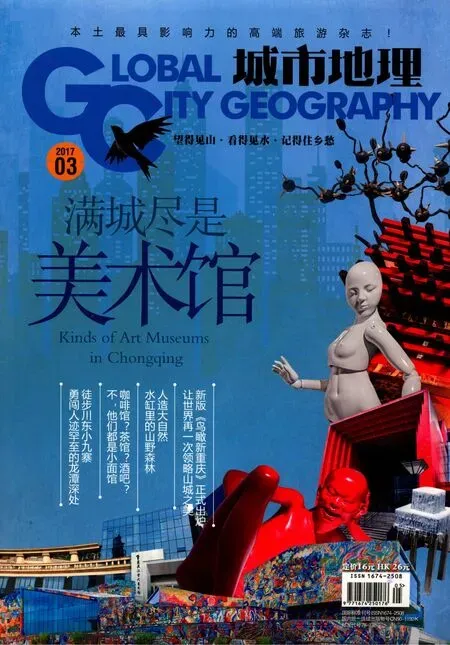

如果將重慶作為一個偏見的“子話題”來討論,人們多半會說,雖然這片土地擁有著厚重的歷史和悠遠的巴文化,可幾十年以來都作為重工業城市而存在的重慶卻始終都是一片文化荒漠,雖然國內第一流的美術學院——四川美術學院在這里生根,重慶卻都只能對外輸出人才,無法為本土提供藝術養分。

同樣是偏見,第一次工業革命后,全人類卻難得地在相當長時間里站在了同一個立場上。伴隨著戰爭和炮火、財富與思想,“歐洲是現代文明體系的創立者和中心”的觀念儼然成為了一種政治正確,而其他所有的文化都在所難免地被邊緣化。但即便是“歐洲中心主義論”的忠實擁護者——傲慢的歐洲人,也不得不承認,藝術的魅力源于它們的不同,人的魅力亦然。

在歐洲,許多美術館純以作品的內容和表達訴求來分類,在商業的角度上,這當然是一種受眾“分流”的策略,但對于更多的人來說,這更是一種藝術魅力的展現。有人說,培養審美的過程就是培養偏見的過程,或許“偏見”這個詞略有激進,但在此刻,我卻覺得它如此耀眼與美麗,以至于不得不加以贊許。當然,這樣的贊許自有它的限定條件。

幾年前,當時還是韓少的韓寒因為在訪談中提及自己不喜歡冰心和巴金,而被諸多網絡用戶口誅筆伐,時至今日,這樣黨同伐異的“盛世”依舊見諸于網絡。但只要搜索人們的閱讀數據就會發現,“施暴者”的數量遠遠大于保持閱讀習慣的人數,人們對于事物固有看法的執著,甚至企圖去侵犯別人的個人口味。所以上述的一切偏見都留給諸君評判,但唯獨“個人口味”這個“偏見”,我不接受反駁。

當然,這種追求個人化的“偏見”并不那么容易被培養。在基礎教育之后,這個陣地很大程度上需要轉移到公共教育領域。雖然網絡在信息總量與速度上有著天然的優勢,但在更豐富的細節、設身處地的感受,甚至是儀式感上,公共的文化場館無疑完勝。

我無法代表任何一位同事,說了這么多,我想表達的只是自己對于選擇“美術館”這個專題的初衷和看法:在“個人喜好”的層面上我們需要“偏見”,而美術館對于在城市里面生活的人們來說正是培養這種“偏見”的場所。我相信來源于精神的自上而下的改變最終會通向一條消弭偏見的道路,我們每個人的不同,是對讓世界變得更加豐富的改造,而在這條道路上,我們終會走向包容。