長壽海棠嗩吶 現實中的百鳥朝鳳

顏昆

剛剛下檔的電影《百鳥朝鳳》,讓嗩吶這門久遠的民間技藝重新回歸大眾的視野。其實,除開人情故事,電影里民間藝人的那份守藝精神,比一曲“百鳥朝鳳”更能打動我們。

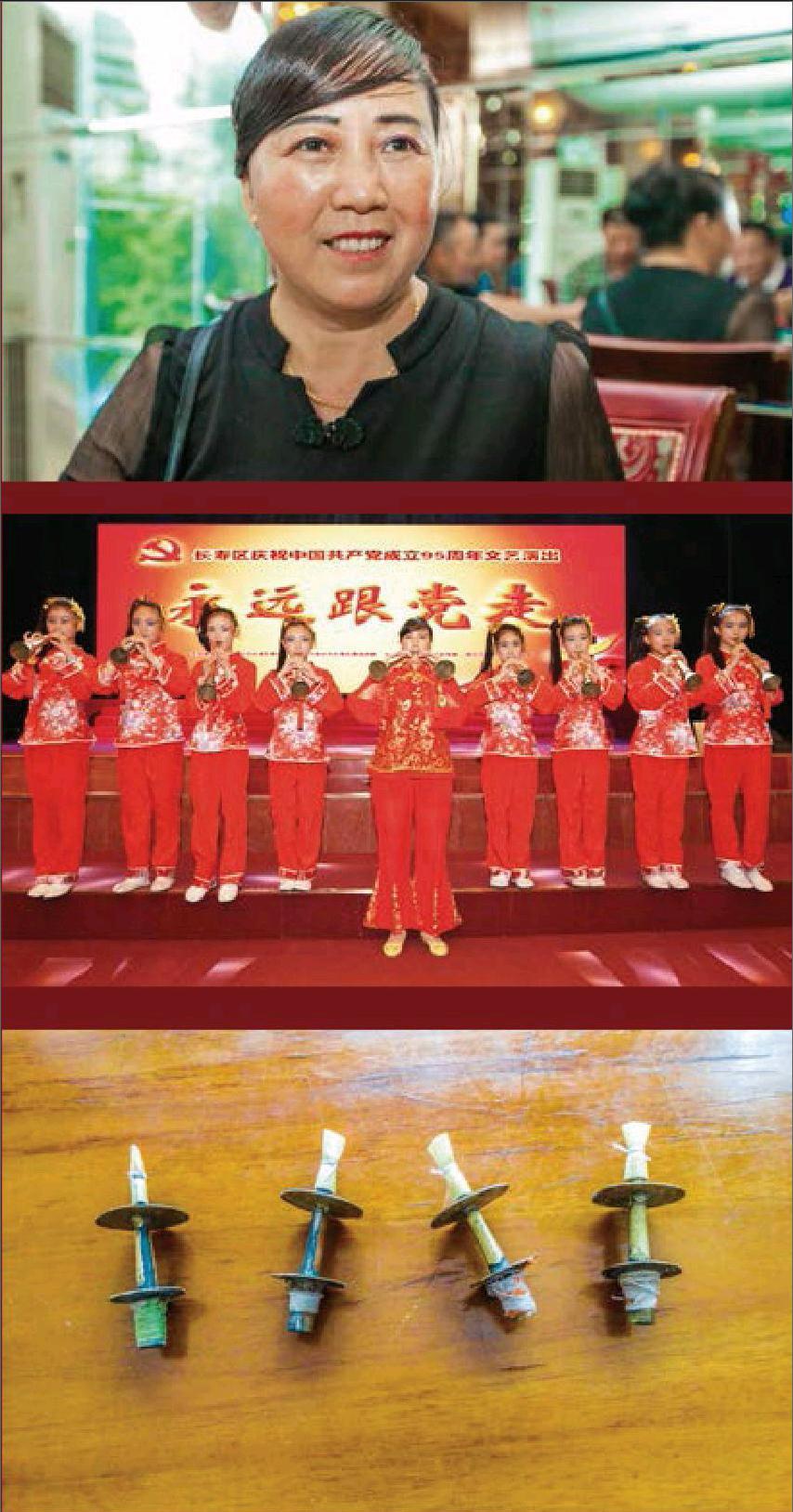

在重慶市長壽區海棠鎮,有一位女兒身的嗩吶客,名叫陳洪英,她就是現實版的“焦三爺”,多年來對手中的嗩吶傾注了極大的心血和熱情,也對海棠嗩吶這門民間技藝保持著堅持和守望。

2009年,“海棠嗩吶”被評為第一批市級非物質文化遺產名錄項目,陳洪英成為了“非遺”傳人。

六孔嗩吶吹出獨特旋律

逢年過節,海棠鎮就會響起一種特別的樂聲,高亢激昂,熱烈而富有穿透力,時而粗獷熱烈,時而歡快活潑——這就是海棠嗩吶。

海棠嗩吶是流傳于長壽區海棠鎮及周邊地區的一種特色鮮明的民間樂器,也是其演奏技藝的統稱。民間吹打樂源遠流長,尤其是嗩吶的曲目繁多,旋律激昂優美,音色高亢明亮,深受大眾喜愛。海棠人使用的嗩吶都是當地農民自己制作,用大麥桿做哨子,用銅皮打制嘴子和盤子,用杉木做成桿子,極具地方特色。海棠嗩吶比普通的嗩吶更大,所以其音色也更加洪亮。一般的鎖吶有七個音孔,前六后一,而海棠的嗩吶卻只有六個孔,它可以用一個嗩吶吹奏不同的調。所以因其獨特的吹奏藝術和制作工藝,成為了海棠地區的一大特色民間技藝。曾在長壽首屆民間樂器大賽,獲得一等獎;重慶市民族樂器大賽中獲得二等獎。

“海棠嗩吶歷史悠久,代代相傳直到現在。”據當地老人介紹,嗩吶最早于明末傳入長壽海棠地區,經當地民間藝人習練改良,逐漸定型,經過一代代的傳承和發展,海棠逐步成為“嗩吶之鄉”。當地嗩吶的吹奏于光緒年間最為鼎盛,那個時候,很多村里家家戶戶、男女老少都能隨興吹上兩首。之后代代教習,心傳口授,相衍成俗,這一傳統藝術一直保留傳承到了今天。

跟電影《百鳥朝鳳》里展現的人文風情一模一樣,因為嗩吶曲風熱情激昂,在以前的年月里,不管是慶豐收、慶吉慶,還是賀新婚、祝壽誕,抑或上梁、動土、喬遷,海棠嗩吶的獨特樂聲總是少不了的一份熱鬧。解放初期,嗩吶更是當時慶翻身,慶解放,表達人們歡欣鼓舞迎接新中國的不可或缺的樂器。海棠嗩吶除了用在生產、生活和民俗活動中外,還用于地方戲曲以及民間樂器比賽等大型歌會、賽事中。一支嗩吶隊一般由五個人組成:兩嗩吶、一鼓、一鑼、一磬,曲子多是傳統的曲牌。《鬧蓮花》,《大開門,小開門》,《螞蟻子上樹》,《問路》等,都是充滿地方特色的常見曲子,歡快熱烈。

電影中的嗩吶后來抵不過西洋交響樂而逐漸蕭索,這也是海棠地區嗩吶的心理歷程。好在仍有一些民間藝人,默默地把這份技藝傳承了下來,直到上世紀80年代之后,嗩吶又開始復興。不過,因經濟發展和現代生活方式的演變,現在吹奏嗩吶的人越來越少,請嗩吶隊的場合也大大減少了。跟大多數非物質文化遺產一樣,海棠嗩吶也面臨著技藝傳承困難的局面。

會吹嗩吶的陳三妹

陳洪英今年42歲,是市級非物質文化遺產代表性項目——“海棠嗩吶”的傳承人。上世紀80年代,海棠嗩吶復興,一度在涪陵、墊江等鄰近區縣掀起一陣嗩吶風。陳洪英出生在墊江縣沙坪鄉,其父陳其林便是一位嗩吶客。在當地農村,無論哪家有紅白喜事、生慶祭典、建房上梁,都少不了來請陳其林用嗩吶來助興。于是耳濡目染下,幼年的陳洪英就表現出了對嗩吶吹奏的天賦。

有一次,陳其林在家里的地壩上指導徒弟們。其中一個徒弟怎么教都吹不好一曲《鬧蓮花》,在旁邊玩的陳洪英拿過嗩吶,不光順嘴就吹出來了,還說得出門門道道:“掌握指法,調好音準,氣發丹田,一氣貫成!”她的聰慧和對嗩吶的天賦,一下子驚呆了在場所有人。于是,陳父開始有意識地教授陳洪英嗩吶、馬鑼、二胡等技巧。照例說,那個年代,這些東西是傳男不傳女的,當時,農村的嗩吶客地位尷尬,雖然家家戶戶都需要,卻仍被認為是“下九流”,屬于“拋頭露面”的行當,所以,嗩吶客基本都是男性,女嗩吶客更被認為“不正經”。但陳其林只有3個女兒,沒有兒子,加上當時的家境也不是很好,多一個人能掙一口吃的對家庭有很大的幫助,陳洪英本來有天賦,自己也愿意學,所以陳洪英下定了決心,加入了父親的吹鼓隊,接下了這個班。但陳家嗩吶“父傳女”的事一經傳開,村里人背后紛紛議論:“陳家父親居然讓她去學吹嗩吶,走街串巷的營生,這不等于賣女兒嗎?”風言風語尤為刺耳。為了安慰女兒,陳其林說了這輩子最擲地有聲的一句話:“三百六十行,行行出狀元。有需要就有存在的價值,他們懂個屁!”

吹嗩吶討生活的營生并不輕松,陳洪英加入吹鼓隊后,第一次“出場子”便是個苦差事。為了迎親,凌晨3點就出發,還整整走了12個小時的山路,走得腳都打顫,中間有5、6個小時的吹奏時間,到最后雙頰已經腫脹得咬不動豆腐。晚上還只能跟父親等一眾嗩吶客屈就在一間小小茅屋的草鋪上。但可能一方面是出于對嗩吶的喜愛,另一方面是懂事的她對家庭的一份責任承擔,年紀輕輕的陳洪英硬是堅持了下來,沒有叫一句苦。

1984年正月,縣城組織廟會,陳其林父女的“海棠嗩吶”作為街鎮的推薦節目,參加了演出。在深夜燈會的花炮聲、歡笑聲中,一陣嗩吶聲破空而出,所到之處,現場都安靜了……陳其林父女跟隨“龍燈”,一路吹了東南西北四條街。高捷輕盈又把一支嗩吶吹得歡慶激靈的陳洪英尤其引人矚目,人們潮水一樣往“龍燈”涌來,都想來看看這個吹嗩吶的漂亮小女娃娃。“那場面跟現在的明星表演相比,也差不到哪兒去!”陳洪英得意地回憶道,后來因為人太多,甚至還驚動了民警。隨后《涪陵日報》、《四川日報》先后報道了陳洪英的故事。陳洪英排行老三,一時“會吹嗩吶的陳三妹”的名聲不脛而走,陳洪英成了嗩吶客里的大明星。

那聲嗩吶永不啞

年月一晃而過,陳洪英一直堅守著嗩吶這份手藝,從沒間斷過。期間她到過廣東,參加過管弦樂隊,潛心學習過現代樂理知識和樂隊編排,最后還是回到了長壽,組織了自己的吹鼓隊,繼續操持嗩吶的手藝。

新千年后,由于現代生活形式的變化,嗩吶吹鼓隊的營生并不好做,陳洪英珍惜每一次演出的機會,曾經為了保證演出質量,一直演到天黑才收工,錯過了班車,硬是穿著一雙高跟鞋走了一個多小時的山路才回到家。日子雖然辛苦,但陳洪英對于嗩吶始終沒有放棄,甚至還越發專研,練出了同時吹奏兩支嗩吶的絕活。

2009年,經長壽區文管委推薦申報,陳洪英被評為第一批市級非物質文化遺產名錄項目代表性傳承人。對于其嗩吶事業,終于每年有了一些經費上的支持,雖然不多,但也是對陳洪英的一份鼓勵,支撐著陳洪英走下去。2010年,借著“非遺”的東風,陳洪英終于有了自己的管樂隊——三妹歌舞藝術團,將嗩吶這門傳統技藝巧妙的與現代婚慶活動相融合,一來可以擴大對于海棠嗩吶的宣傳,二來也多少可為自己堅守這門技藝創造些物質上的保障。

不過,最讓陳洪英擔心的還是嗩吶這門技藝的傳承問題。陳洪英的兩個兒女都對吹嗩吶不感興趣,她也尊重他們的選擇,不強迫他們學習,家傳這條路自然就走不通了。但要覓到一個真心誠意,又有長性能堅守的徒弟,談何容易。

正值此時,長壽石堰文化站的廖俊云站長,為發展本地非物質文化遺產,在其地區的中心校中特開設了三個民族樂器班,為本地的民間技藝培養小傳承人,其中便把海棠嗩吶納入了開班計劃。雖然純粹是一項公益事業,沒有工資也沒有報酬,但當陳洪英接到中心校劉志強校長的邀請電話時,毫不猶豫的就答應了下來,免費在石堰中心校帶起了嗩吶班。這一教不知不覺間就是3年過去,陳洪英已經前后帶出了30多個學生,不管以后這些學生能有多少留在嗩吶這個手藝上,但至少星星之火是已經種了出去,陳洪英的心里還是欣慰的。

“你看我,把手指全放開是發‘咪音……”教室中,陳洪英正在教孩子們學習指法。陳洪英先吹一個音,停頓下來讓孩子們跟著吹,在孩子們將7個音都吹一遍后,再手把手的挨個指導,負責而充滿耐心。這一切,都被收錄進了長壽區文廣新局的攝像機里——目前,陳洪英一行人正為海棠嗩吶申報國家級非物質文化遺產而緊鑼密鼓做著準備。

陳洪英說:“雖然時代變了,但老祖宗傳下來的海棠嗩吶,我不能讓它啞了聲。不止不讓它啞了,現在,我還要讓它吹到全國都有名!”endprint