從市民訴求看住區規劃推廣街區制的挑戰與思考

趙溪源 向銘銘 顧林生

摘要:隨著開放街區的推行社會各界對該問題進行了廣泛的討論,學界對開放街區的研究也突發猛漲,但大多數是從規劃設計或管理等角度從上至下地研究,而立足市民的訴求從下至上的看待這一問題的研究還相對較少。這一改革涉及的不僅是居住區空間形式的變化,更是人們的思維方式、行為習慣、社會認知與群內關系處理的重大轉變,本文以成都地區為研究對象,通過對業主、物業公司管理人員、房地產開發商、學生等不同群體進行了問卷調查和實地訪談,了解廣大市民開放街區的看法和訴求,歸納住區規劃推廣街區制過程中可能遇到的幾類的實際問題,并從市民層面反思解決方案,提出針對性建議。

關鍵詞:中開放街區;住區規劃;市民訴求;成都地區

中圖分類號:★★★★;★★★★★★ 文獻標志碼:A(或者B) DOI:(空著)

1.研究背景

居住區開放與封閉并沒有絕對的好壞之分,區別只在于哪一種形式在時間與空間上更適合區域的發展和人們生產、生活的實際需求。縱觀我國居住區建設模式,從古代里坊制到街巷制,新中國成立后的“大街區、寬馬路”和單位大院的典型配置,改革開放以來,大型封閉社區逐步成為住區規劃建設的主流模式。近些年,隨著市場放開與多樣化進程不斷推進,城鎮化的推動下交通擁堵、空氣污染等問題等嚴峻,開放街區式居住形式開始復蘇,一些城市如四川、南京等開始嘗試建設開放式的小區,但其仍屬個別現象,沒有在社會上形成主流。而民眾對街區制的質疑固然有人民群眾對規劃專業知識了解不多和政策被過度解讀的影響因素存在,但也反映出在民眾對新生事物以及自身利益關注度持續提高的背景下政府與學界對公眾質疑解釋力不足的問題。

國內學界對街區制(或稱開放式小區)的相關理論以及大型封閉社區對形成與利弊已有充分論述,但對街區制居住模式的探討多從技術和政策層面出發,對街區制的建設標準以及推行實施的研究仍缺乏系統的探討。本文將從市民訴求層面立足成都地區現有案例展開定量實證研究,結合國內外較為成功的街區制范例重點梳理街區制推行實施過程中的問題及解決思路。

2現有開放街區案例分析

我國的街區制推廣理應結合國內現有開放案例和國外開放街區的形式,以及我國基本國情以及市民訴求來逐步推行。

2.1成都9個街區制推廣示范片區及周邊現有開放小區現狀

成都市出臺了基于“小街區規制”的《成都市中心城區“3900+”路網體系規劃》,將通過增加串聯居住區之間的小街小巷等四種方式打通城市“毛細血管”。預測優化后成都中心城區可增加“巷”總里程約1200公里,從而形成更加安全、舒適、愜意的慢行環境。

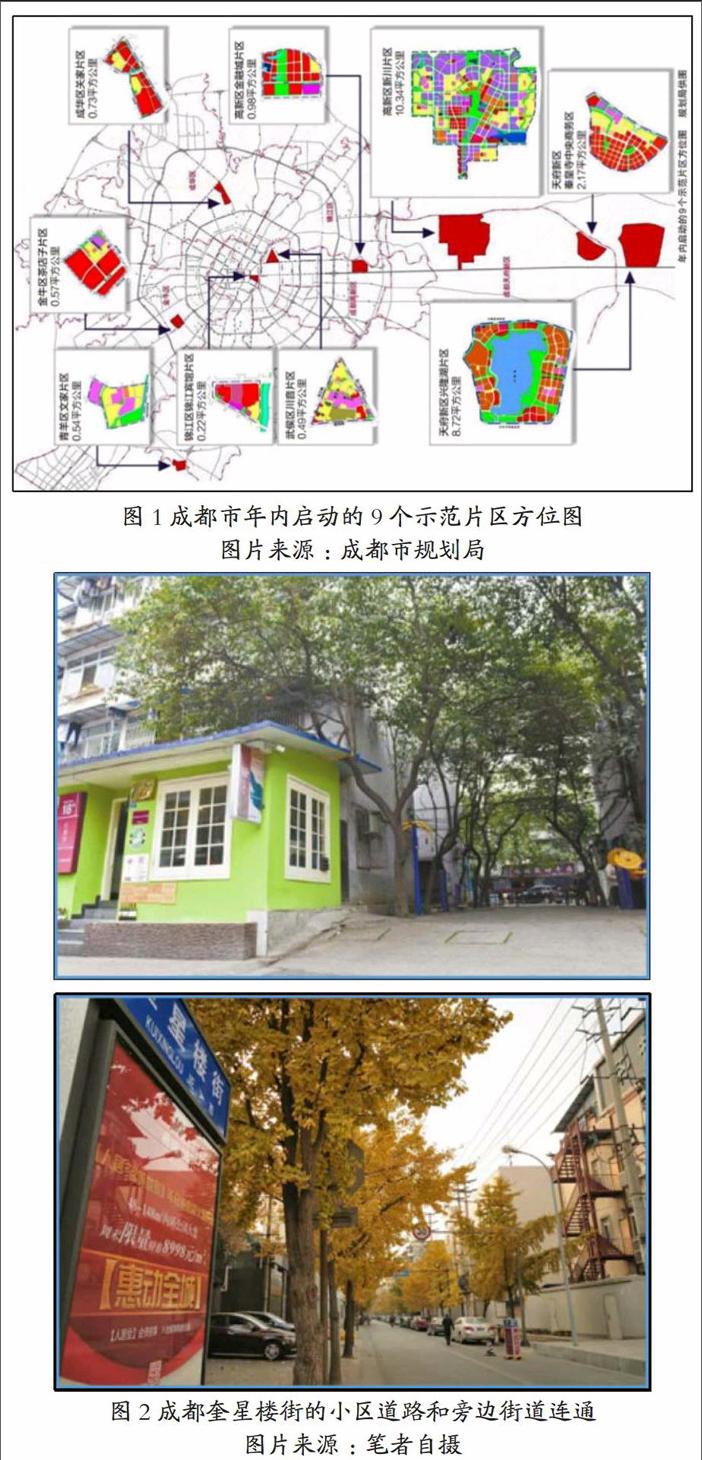

2.1.1成都地區現有以下九個片區將作為街區制推廣示范片區(圖1)

錦江區錦江賓館片區、武侯區川音片區、高新區金融城片區、成華區關家片區、金牛區茶店子片區、高新區新川片區、青羊區文家片區、天府新區成都直管區秦皇寺中央商務區、天府新區成都直管區興隆湖片區。

以金牛區2016年重點先行規劃建設的“小街區規制”示范區茶店子片區為例,2016年十月下旬該區“小街區規制”片區建設和街巷綜合整治工作全面啟動。按照規劃,金牛區將對17個共13.2平方公里的片區實施小街區街巷綜合整治。重點是要在2019年完成12個片區的整治工作,開展立面整治、打通街巷、綠化提升等12項工作,實現增加城市路網密度、強化城市公共配套服務、增強城市復合功能、提升城市環境品質,最終建成現代宜人街區,實現舊城改造的有機更新。其建設安排將按照《成都市“小街區規制”示范區規劃建設任務工作方案》組織實施。2017年至2019年每年完成實施3-4個街區街巷綜合整治。

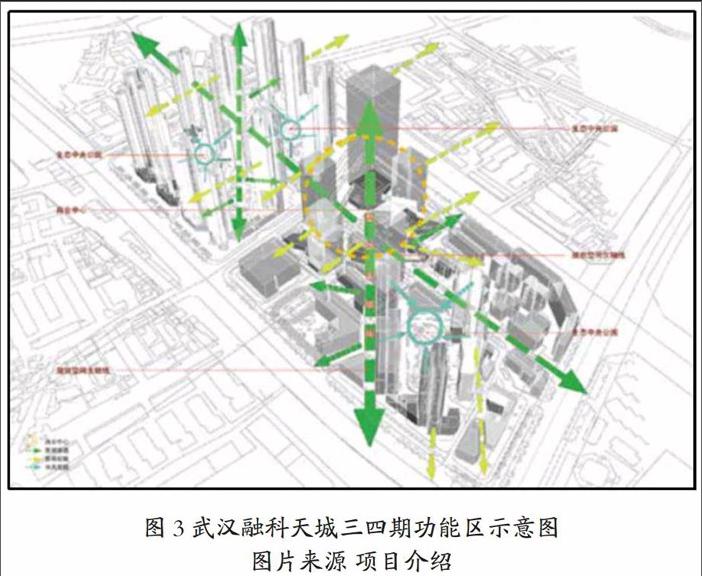

2.1.2成都現有開放街區

成都如魁星樓街區、玉林小區和撫琴小區等均為自發形成的開放式街區,逐步發展出了自己獨有的社區文化。如魁星樓街區則是通過有機更新的方式貼近小街區,拆除小區院墻,安保撤后至單元樓下,使兩棟樓成為一個微型社區。資源與社會共享,逐步形成了具有街區特色的“明堂文創區”,成了年輕人和藝術家還有老年人都日常休閑聚集地。

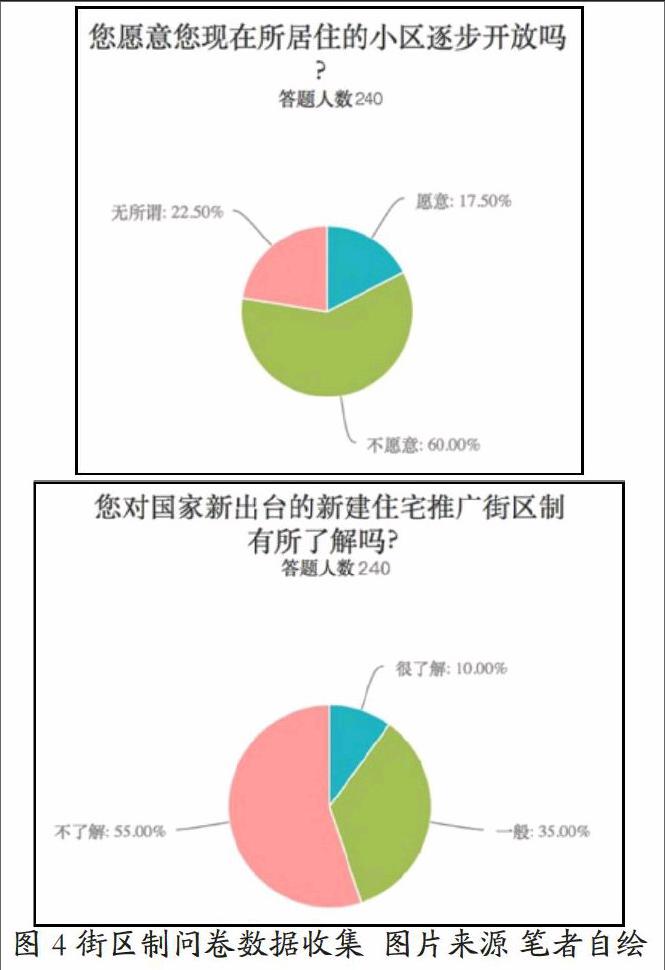

2.2國內街區制案例,武漢融科天城三四期

該小區的一二期為封閉社區,三四期為放街區。用地內部被步行街道劃分為小街區并把周邊的用地聯系起來,一條大的斜軸穿過小廣場連接城市主干道和輕軌站,小區內設有幼兒園、學校,出入口開辟在步行街上,幼兒園臨街的首層被設計為社區服務站,既方便了居民的使用,也避免了幼兒園對私密和安靜的要求可能與街道氛圍的沖突,臨街商鋪為街道創造連續友好的建筑臨街界面,在符合建筑密度規定的前提下,裙房四周巨大的懸挑平臺為二層商業擴展了室外經營空間,同時也改善了首層的步行驗。建筑按規范留出的超大退線,也因這些懸挑而略微變小,建筑退線的空間里布置了地面停車位,讓街道更有人氣。

居住組團入口位于步行街,穿過第一道門是小區接待與健身俱樂部,后有電梯直通三層的空中花園,單元門設置于此處且需要刷卡進入電梯廳。屋頂花園有綠植,與之相對的地面除行道樹外綠植較少以強調步行街的職能。小商鋪中間也設置了刷卡進電梯廳的單元門廳和火災逃生出口及救護通道。

3小區開放后的問題

通過一系列的問卷調查和實地走訪,筆者還與成都市部分地區的小區業主代表以及開發商及物業管理人員進行了訪談對話,從而總結了社會民眾對小區開放的一些看法。

訪談對象大致分為以下幾類:中高檔封閉式小區業主、大型樓盤(4期以上)業主、玉林及少城片區這類逐步開放的老式街區業主、拆遷及過渡安置戶、開發商、物業管理人員、大型樓盤內商鋪店主。

3.1安全及隱私

人身安全及財產安全是民眾最為擔心的問題。由于小區道路的對外開放社會車輛駛入小區內部,對居民的出入造成威脅,尤其是行動遲緩的老人以及年幼的兒童。另外,許多居民表示圍墻的拆除使得閑雜人員也能隨意入內,安保難度的增加可能導致入室搶劫、盜竊等財產安全隱患。安全問題是居民普遍擔憂的問題。住在低層的居民表示外來人員的涌入將會使私密空間與公共空間直接對接,并且單元樓直通街道可能會導致外來推銷人員可以直接上樓等問題

3.2環境質量

大部分中高檔小區業主認為打開圍墻后會導致社區環境質量下降,外來人員的進入會導致垃圾增多、景觀破壞等問題。過渡安置房小區居民則認為現有小區環境已經十分嘈雜,開放整治之后增加綠化和公共活動空間說不定能對現有環境得到進一步的改善。封閉不一定意味著高檔,開放也不一定意味著混亂,但不可否認的是,小區內部街道向社會開放后噪音伴隨著車流量增多而增大是必然的問題,小區內部設施對社會的開放也在一定的程度上會吸引外來人員的使用從而增加管理難度。

3.3物業管理及產權歸屬

根據《中華人民共和國物權法》第73條規定“建筑區劃內的道路、綠地、其他公共場所、設施和物業服務用房,屬于業主有”業主在購房時已繳納的包含公攤面積在內的款項及物業管理等費用,但小區開放后實際上是將這些屬于業主的小區內部資源向公眾和社會開放,打開圍墻后街區的道路、綠地、停車位的所有權、使用權、收益權如何分配,權屬性質也相應地由業主享有變為社會共有這樣一個過程,并且此時街道的管理是由物業負責還是政府接管?在走訪的過程中,許多小區的業主委員會和物業管理中心表示業主權益與道路、土地使用效率提升之間的矛盾是小區開放中他們比較關心的問題。

3.4設計的合理性

3.4.1小區道路及景觀設計

傳統封閉式小區內部道路遵循“通而不暢”、“人車分流”、“整體布局有軸線感”,“主干道盡量不設出入口”等設計原則,并且有一定的盡頭路存在。小區開放后,居住區內部街道要與城市道路相連接,原本的道路設計原則與以上原則會產生矛盾。同時,小區街道開放后道路停車位如何分配,是否應該面向社會?另外,小區開放后的景觀是否應當從原本的觀賞性轉為降噪、增強私密性的取向也是值得思考的問題。

3.4.2建筑布局和公共服務設施

以改造后的魁星樓街為例,單元樓直通街道,安全存在隱患,噪音、隱私也是市民擔心的問題,開放后的建筑是否應該順應街區制對街道活力的要求調整封閉小區的布局模式?另外,小區開放后,哪些服務設施是完全面向社會,哪些是僅對社區業主為服務對象,應當如何區分?這也是業主們擔心的問題。

4住區規劃變革問題的思考

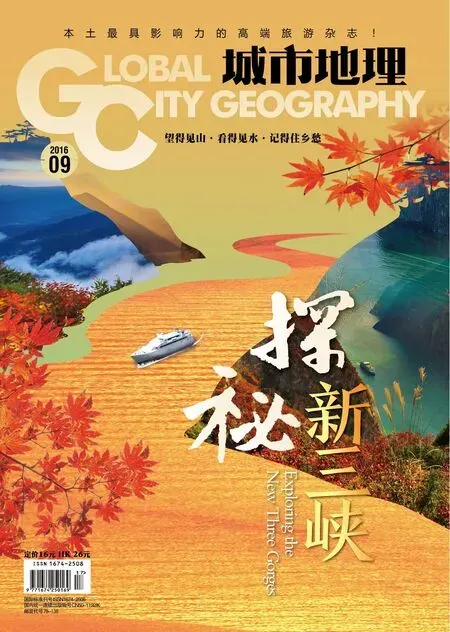

通過問卷數據能很直觀的看出來,市民對小區開放的問題十分關注,但對其意義、概念、推行方式并不了解,大多數人仍停留在“拆圍墻”這一簡單的概念中。

4.1尊重民眾意愿,有序執行

我國推行開放式小區沒有歷史經驗,單靠借鑒國外現有模式是不夠的。在社會主義的大背景下,政府在小區開放的推行過程中應當逐步進行,提高規劃信息的透明度和公眾參與度。可采取試點示范,讓市民看見開放的方式、手段、程序,充分了解街區制的含義、了解開放的利弊,用實際試點效果做宣傳也能增加市民的接受度。

同時,在開放街區的設計過程中也應當尊重市民意愿,逐步推行街區制,全方位采納市民的實際需求,在推行的過程中要考慮因地制宜,不僅要考慮社會的功能性需求,也應尊重當地市民訴求和心理感受。諸如業主委員會、物業管理公司、開發商等的訴求都應當合理考慮到。

4.2尊重市場機制,完善法律法規

開放小區僅靠綠化休憩等功能是無法保持活力和保證對社會的公開的,從問卷來看不論是小區內部居民還是廣大市民對商業的需求也是極高的,例如宜賓萊茵香街及融科天城通過商業和公共服務設施有機結合實現社區的開放與共享。對于商業構成來說,在建設與管理過程中應當尊重市場客觀規律,改善運營管理機制,同時,招商引資時要保障經營者的利益和社區原住民安全,在規劃設計的過程中應當同時滿足商業空間的需求和住區的私密性,充分開放小區的社會及經濟效益。

另外,上文提到開放后物權歸屬與《物權法》相沖突的問題,由于我國實行封閉小區制度已久,要推行開放式小區必將與現行法律法規產生沖突,完善和修訂法律法規的要求也亟須解決,例如《美國大城市的生與死》中提出過相關變革,英國也推行了《街區法》來對憲法進行補充。可通過業主委員會或通過新媒體發放問卷收集民意等形式,征求業主意見。

4.3因地制宜,營造活力有序的公共空間

開放社區會帶來活力,但可持續化發展才更有意義,而人流量則是活力的決定性因素之一。街區要怎樣劃分?劃分多大?開放不僅僅是拆掉圍墻把一樓做成商鋪就行,一個片區內哪里是中心,是以商業為主還是以服務或者公共交通站點為主,TND、TOD、SOD、CBD等不同的模式應當如何去分配等問題都應該因地制宜的去考慮。

除了大的規劃方向的確定,細節上還應該注意到不同的人群的訴求,譬如退休在家的老年人及學齡前的兒童對小區的公共空間的使用時間是大于上班族的,而位于繁華地段的地塊經濟效益一般是大于郊區的,所以要保證社區具有持續的活力,應當確定不同地段、不同規模社區的在一定街區范圍內所扮演的“角色”是何種指向、交通分流、公共交通節點等,從而步行街道的尺度、公共設施的構成、景觀的組合等設計都應該有各自偏重。根據小區在整個城市布局的位置來看車流量及人流量也有所差異,沿街建筑立面的連續性、商業的分布、公交站點的設置都應該在經過實地的考察和數據收集之后根據居民的實際需求作出相應的規劃。

另外,對于小區居民所擔心的噪音、安全、隱私、環境質量等問題,在設計上可以借鑒現有案例,比如控制車流量、安裝多層玻璃來減緩噪聲,通過提高單元樓棟中庭等設計的合理性來增強安全管理,提高小區空中花園等景觀設置或建筑外觀的設計來改善業主所追求的環境質量等方式。

最后,考慮到成都市區既有現代化建筑業還存在歷史街區和老舊小區的一些特別因素,在舊城區,可適當增加貫通居住區之間的小街小巷,將既有公共通道開放并允許機非人混行及路邊停車來加大路網密度;在市中心,可開放公共設施類街區,利用內部公共通道及邊界作為“巷”:在府南河、沙河等沿河地區,可參照東湖公園、靜居寺沙河沿岸依托河道水網新增沿河通道,形成高品質慢行通道系統;在未建片區,則結合控規新增市政道路,且在出讓地塊規劃條件及新建項目方案審批時,明確地塊內增加公共通道。

結語:開放是社會經濟發展下的必然選擇,而開放與封閉的爭論實質上是公共利益和私人利益的邊界如何劃分問題。從長遠看,“創新、協調、綠色、開放、共享”是未來城市發展大趨勢。現如今雖然社會各界對此仍有爭執,但成都本就是一個多元化、包容性強的城市,加強民眾的參與度,合理遵從民眾訴求來進行規劃設計,積極開展試點建設,加強公眾參與,群策群力,完善規劃方案,降低消極影響,保障居民利益,讓內部的居民和外部的行人都能享受到其中的利好,慢慢接受,成為共識,逐步完善制度建設。