周口市區域建設用地節約集約利用評價研究

胡文智+邵河順+丁翠

摘要:以周口市為研究區,構建建設用地節約集約利用評價模型,從定性分析和定量評價兩方面對周口市區域建設用地節約集約利用水平進行綜合評價和研究,結果表明:周口市整體的建設用地節約集約利用總指數為82.58,節約集約利用度為中等水平,其下轄各縣區的節約集約利用水平差異較大,運用數軸法對評價結果進行分類,得到各縣區的節約集約利用度類型,對集約利用中存在問題進行梳理,以期為周口市建設用地節約集約水平的提高提供有益參考。

關鍵詞:建設用地;節約集約利用;評價研究;周口市

引言:建設用地是社會經濟活動的載體和基礎,隨著工業化、城市化進程的加快,土地引致性需求不斷增大,導致建設用地的快速擴張。傳統依靠建設用地粗放、非理性擴張的土地利用方式難以為繼。在此狀況下,為了保障經濟社會可持續平穩健康發展,建設用地的節約集約利用成為決策制定者和執行者面對的主要議題之一。許多學者對建設用地的節約集約利用進行了研究,楊志恒將PDCA循環理論的管理理念引入評價指標考核體系,提出了適應新形勢的建設用地節約集約利用評價考核體系。陳穎等結合MAPGIS對數據進行拓撲處理和空間分析,對資陽市建設用地節約集約利用進行評價,但前人的研究大多集中于城市建設用地,缺少對一個地區的全部建設用地進行系統評價。因此,文章以周口市區域為研究區,從定性分析和定量評價兩方面著手對周口市整體及下轄縣區的全部建設用地的節約集約利用水平進行評價,評價基準年為2014年,發現和梳理周口市區域節約集約利用方面存在的問題,以期為周口地區節約集約利用水平的提高提供有益參考。

1.研究區概況

1.1研究區域概況

周口市位于河南省東部平原,是豫東重要城市,也是全國重要的農業大市,東鄰安徽省阜陽市,西依漯河、許昌兩市,南與駐馬店市相連,北與開封市、商丘市接壤,周口市全市土地總面積為1.19萬K㎡,轄1區8縣1縣級市。2014年周口市常住總人口880.49萬人,其中城鎮人口318.65萬人,地區生產總值(當年價)為19897460萬元,全社會固定資產投資總額為14731200萬元,建設用地總面積205129.34hm2,其中村莊用地160322.1h㎡,城鎮用地27552.91h㎡,分別占建設用地總面積的78.13%和13.43%,是建設用地主要構成部分。

1.2數據來源

研究采用數據源于周口市國土資源局、《周口市統計年鑒》(2010-2015)、《河南省統計年鑒》(2010-2015)、周口市第二次土地調查成果和周口市土地利用總體規劃(2010-2020年),土地利用數據參照《土地利用現狀分類》(GB/T 21010-2007)進行分類和匯總。

2.節約集約利用狀況定性分析

2.1指標體系構建和分析

人口的聚集與發展影響著城市及鄉村的發展水平,進而影響著城鄉建設用地的數量、規模和構成,而建設用地是經濟社會建設活動的承載體,經濟建設必須依托和消耗建設用地。因此,文章將人口和經濟發展作為影響建設用地變化的要素,通過測算分析人口、地區生產總值與建設用地增長相關彈性系數,分別判斷基于人口與城鄉建設用地和基于經濟發展與建設用地變化匹配度兩個方面的土地利用趨勢類型。選用表1中指標為定性分析的指標量,計算得到的各指標值見表2。

由表2可知,在人口方面,周口市整體PE11值為-0.61,人口與城鄉建設用地變化匹配度低,根據收集數據,其人口為負增長,而城鄉建設用地為增長趨勢;川匯區和項城市的PE11分別為0.18和0.56,均小于1,匹配度較低;下轄其他縣區的PEII值均小于0,最小的為鄲城縣,為-3.08。總體上,PE11值大多為負值,PE12為正值,PE13的數值為負且比PE11小很多,說明農村人口與村莊用地的變化匹配程度低,這是造成周口市區域人口與城鄉建設用地變化匹配度低的最主要原因。

經濟發展方面,周口市整體EE11值為10.47,經濟發展與建設用地變化匹配度較高;其下轄縣區中,商水縣、沈丘縣、鄲城縣、淮陽縣、太康縣和項城市的EE11值大于周口市整體,其中值最大的淮陽縣為25.71,匹配度高;川匯區、扶溝縣、西華縣和鹿邑縣的EE11值小于周口市整體,最小的川匯區為3.15,匹配度較低;EC11值的情況與EE11類似。綜合分析,下轄各縣區間的匹配度存在較大差異。

2.2土地利用趨勢類型判定

土地利用趨勢類型判定分為基于人口和經濟發展兩方面的土地利用趨勢類型判定,相對應的判定標準分別見下表3和表4。

由表2中指標值及所收集原始數據特征,判定得到土地利用趨勢類型。結果表明:周口市整體和全部下轄縣的土地利用趨勢類型(人口)為粗放趨勢型;土地利用趨勢類型(經濟)方面,周口市整體為粗放趨勢型,下轄縣中,商水縣、沈丘縣、鄲城縣、淮陽縣和項城市為集約趨勢型,川匯區、扶溝縣、西華縣、太康縣和鹿邑縣為粗放趨勢型。

3.節約集約利用狀況定量評價

3.1評價方法和指標體系構建

采用多因素綜合評價法進行區域用地狀況定量評價,思路是:選擇科學合理的評價指標體系,進行指標理想值標準化,分別計算市整體和下轄縣區的分指數、指數和總指數,進而反映出區域建設用地節約集約利用總體水平、節約集約利用空間分布特征及存在的問題等。

結合周口市實際情況并參考《建設用地節約集約利用評價規程》構建的定量評價指標體系包括利用強度、增長耗地、用地彈性和管理績效4個方面。具體指標見表5。

3.2指標權重的確定

指標權重對于評價模型的科學性、合理性具有重要影響,為使評價模型能夠更好地與研究區實地情況匹配,文章采用特爾菲法確定各指數、分指數、指標的權重值。經過25名熟悉周口市經濟社會發展和土地利用狀況相關專家三輪打分,最終得到的權重值見表6。endprint

3.3理想值確定和指標標準化

采用專家咨詢法和目標值法相結合來確定周口市整體相關指標的理想值,目標值法主要結合《周口市土地利用總體規劃》(2010-2020年)確定控制目標;下轄縣區的指標理想值則采用1/4分位數法和專家咨詢法結合來確定。

3.4分指數、指數、總指數的計算

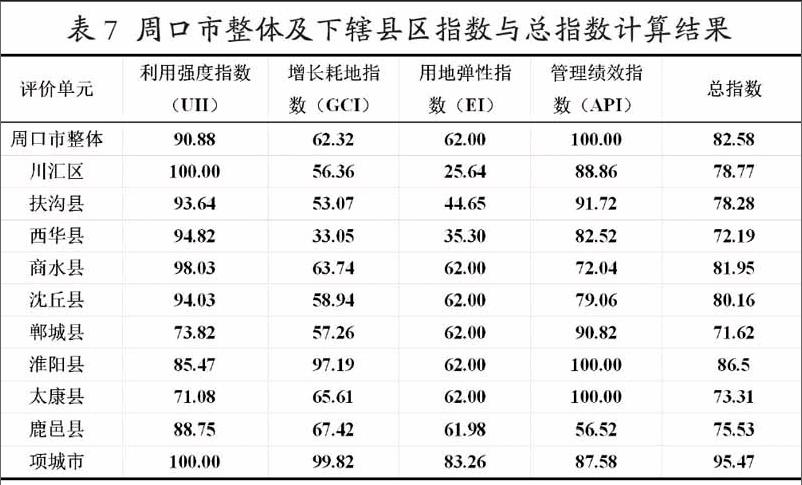

文章采用加權求和方法計算分指數、指數、總指數,得到的指數和總指數值見表7。

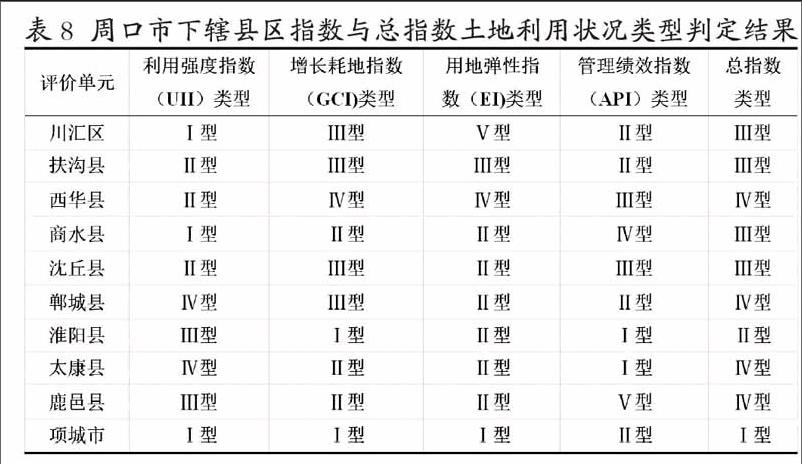

3.5土地利用狀況類型判定

采用數軸法對下轄縣區的分指數、指數、總指數進行分值區段劃分,選擇點數稀少處作為分界點,從大到小依次劃分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型,對應的建設用地節約集約利用度由高到低,可分別表述為“集約度高”、“較高”、“中等”、“較低”、“低”,土地利用狀況類型控制在3-5類。

利用數軸法將相應的縣區劃分為不同的集約度類型,得到指數和總指數類型見表8。

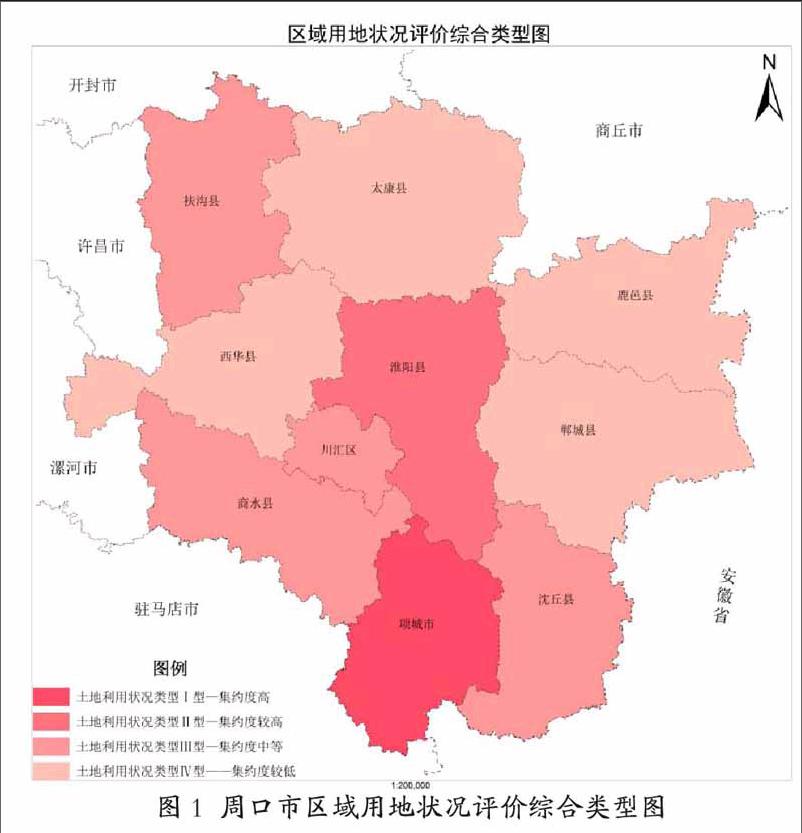

經初步判定后,利用SPSS20.0對數軸法確定的土地利用狀況類型進行檢驗和校核,采用K均值聚類法(K-MeansCluster)方法進行處理,分析后發現數軸法得到的各評價單元判定類型與聚類分析法結果一致,可信度高。因此,總指數對應類型即為各評價單元判定的土地利用狀況類型,用地狀況評價綜合類型圖見圖3。

4節約集約利用狀況綜合分析

4.1人口、經濟發展與城鄉建設用地變化匹配狀況分析

由定性分析結果可知,各評價單元土地利用趨勢類型(人口)均為粗放趨勢型。土地利用趨勢類型(經濟)方面,周口市整體為粗放趨勢型,其下轄的商水縣、沈丘縣、鄲城縣、淮陽縣和項城市為集約趨勢型,這些縣區的生產總值增長對全市地區生產總值增長的貢獻度高于建設用地增長對于全市建設用地增長的貢獻度;其他5個縣區為粗放趨勢型,地區生產總值的漲幅低于建設用地的漲幅,各評價單元之間經濟與建設用地變化匹配度差異明顯。

4.2節約集約利用現狀水平分析

從定量評價結果看,周口市整體的節約集約利用總指數為82.58,節約集約利用度屬中等水平。下轄縣區中,項城市集約度最高,表明該市在實現經濟社會快速發展的同時,能夠有效控制建設用地的擴張,使建設用地達到優化利用;其次是淮陽縣,憑借經濟發展對建設用地的高效利用,整體的集約度水平較高;集約度達到中等水平的有川匯區、扶溝縣、商水縣和沈丘縣,這些縣區的建設用地增長與自身社會發展協調程度較低,建設用地的利用效率偏低;集約度水平低的是西華縣、鄲城縣、太康縣和鹿邑縣,這些縣區的評價指數值都較低,建設用地利用效率低,利用方式粗放,同時存量用地盤活和新增用地管理措施對于節約集約利用的促進效果較差。

總體上,周口市節約集約利用水平與其當前的經濟社會發展水平相適應,其下轄縣區之間建設用地節約集約利用水平差異較大,整體集約度水平存在較大提升潛力。

4.3空間分布特征分析

如圖1所示,整體上,周口市節約集約利用水平呈現中、南部較高,東、西和北部偏低的格局,其中總指數值最大的項城市為95.47,最低的鄲城縣為71.62。在空間分布上,以集約度水平最高的項城市為核心,圍繞這一核心大致呈半環狀向外輻射,越靠近核心,建設用地集約度水平越高,由核心向外圍集約度逐漸降低,周口市區域的集約度水平在空間分布上具有明顯的差異特征。endprint