智能戰爭時代,誰來開火?

張 敏

智能戰爭時代,誰來開火?

張 敏

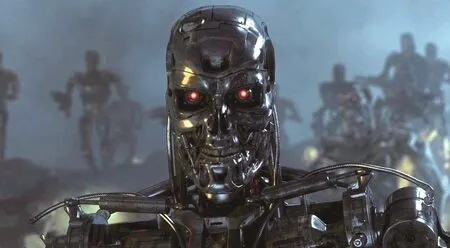

科幻電影《終結者》中,原本作為軍方作戰網絡的“天網”在強人工智能推動下逐漸具備了自我意識,因而演變成未來世界機器人的領袖,帶領著掌握“開火權”的機器人肆意殘害人類。場景雖然科幻,但也表現出人們對于智能化戰爭時代,對擁有高度智能的無人作戰系統的深切擔憂。

人與武器的關系是軍事領域亙古不變的重要話題。隨著被譽為“人類智慧最后堡壘”的圍棋領域被人工智能攻破,有理由相信人工智能技術及無人自主作戰平臺將成為新型顛覆性作戰樣式,以戰斗機器人為代表的人工智能無人武器系統或將主宰未來戰場。美國早在其《21世紀戰略技術》中就直言:“20世紀的核心武器是坦克,21世紀的核心武器是無人系統。”然而,如果賦予智能無人作戰系統“生殺大權”,甚至實施完全是機器人士兵的“機器代理人戰爭”,擁有高度智能的無人作戰系統或將把《終結者》等電影中的場景變為現實。除禁止使用“攻擊性自主武器”外,避免無人作戰系統擁有“開火權”,或將成為智能戰爭時代人類可行的“救贖”方式。

人工智能叩開智能化戰爭之門

早在2011年,白俄羅斯就曾推出過一款無人駕駛遙控武器平臺,這種擁有履帶系統的無人作戰平臺,可在遙控指令控制下使用配備的機槍和榴彈發射器攻擊800米距離內的目標。當然,這并不是目前惟一一款可“開火”的無人作戰平臺:美國海軍陸戰隊正在測試的模塊化先進武裝機器人系統,可借助人工智能控制持槍機器人;俄羅斯戰略導彈部隊研制的狼-2式移動機器人系統,可在5千米范圍內通過無線電頻道控制,能在時速35千米的情況下使用武器精確擊中目標;以色列研制的多戈武裝作戰機器人,自帶格洛克26型9毫米口徑手槍;還有諸如美國海軍陸戰隊角斗士作戰機器人、以色列守護者無人駕駛戰車等,類似的攻擊型無人作戰平臺近年來不斷涌現。

目前,人工智能已經被作為戰爭史上的“第三次戰爭革命”,正加速叩開未來智能化戰爭的大門。曾幾何時,火藥的出現是“第一次戰爭革命”,槍支與火炮等“熱兵器”的實用化對軍隊組成結構和作戰方式產生了顛覆性變革;“第二次戰爭革命”伴隨著熱核武器實用化而來,意味著戰爭已經達到以破壞整個國家為前提的戰略對峙,戰爭方式再次發生巨大變化。人工智能的出現同樣具備從根本上改變戰爭方式的潛力,未來戰爭或將演變成“機器VS人”乃至“機器殺人”的“機器人代理戰爭”。

本來,人們對于人工智能無人作戰裝備的需求合情合理。戰爭不可避免會引發流血、傷殘與死亡,無人作戰系統由于“平臺無人”,既能打仗,又不存在人員傷亡,因而適用于執行各類高危險和高烈度戰爭任務,甚至可以完全取代士兵去沖鋒陷陣。因此,近年來無人作戰系統愈發得到各軍事大國研究投入,各類無人作戰系統的數量與規模也是越來越大。

在當前軍事斗爭需求的刺激下,無人作戰系統正向著陸海空天等多維度快速拓展,任務領域也已覆蓋到包括電子干擾、偵察預警、通信中繼、排雷排爆和火力打擊等傳統有人作戰領域,尤其是其精確化、智能化水平的不斷提升,已經成為各軍事大國武器裝備發展的重點方向。畢竟,目前公開亮相的人工智能系統只是基于神經網絡的深度學習弱人工智能,即將到來的強人工智能或將加速走向未來戰場,在智能化感知與信息處理、智能化指揮控制輔助決策、無人軍用平臺及軍用機器人、人體體能技能及智能輔助系統等領域發揮重要作用,推動著智能化戰爭時代的加速到來。

智能武器正面臨諸多風險挑戰

未來戰爭,隨著人工智能越來越多走上戰場,戰爭形態將從信息化戰爭向著智能化戰爭加速推進。但人工智能機器人“大兵”真的在戰場上沖鋒陷陣之時,可別高興得太早,這些高度智能化武器也會對人類帶來諸多風險挑戰。

2005年的伊拉克戰場上,美軍的劍戰斗機器人就曾無故將槍口指向指揮官;2015年7月,美國一臺“發瘋”的機器人也曾“失手”將一名裝配工人殺死,俄羅斯也出現了機器人莫名“越獄”的故事。可以說,在復雜戰場環境下,擁有高度智能的無人作戰系統極有可能出現識別錯誤、通信降級甚至被敵電磁、網絡攻擊后“倒戈反擊”等問題,而諸如濫殺無辜、系統失控等更是給智能武器的軍事應用帶來了無窮隱憂。

智能戰爭有可能會開啟“機器VS人”模式

其實,人們對于智能武器系統的擔憂,從命名伊始就初見端倪。機器人的英文名為“Robot”,最早是由捷克作家卡雷爾·恰佩克在科幻作品中首創,其原意就是“農奴式被強迫的勞動者”,并借此稱呼那些造反的機器仆人。1991年出版的《無人戰爭—未來戰場上的機器人》,也對軍用機器人使用后的倫理問題提出了嚴肅的思考。未來的智能化戰爭,戰場上的絕大多數作戰任務都將交由戰斗機器人來完成,一旦人類授予了智能武器“開火權”,這群毫無感情、不知疲倦殺人的機器走上戰場,會不會濫殺無辜,會不會出現失控,甚至會不會調轉槍口成為“人類終結者”,都是我們必須思考的問題。

一方面,誰能為智能武器的“濫殺無辜”來買單。隨著相關技術的不斷發展,人工智能在某些領域超越人類已是不爭的事實,完全脫離人類控制而實現自主攻擊或將成為人工智能在未來戰爭中的終極作戰形式。但人工智能武器的智能化一旦超過一定程度,極有可能出現自作主張甚至濫殺無辜的行為。另一方面,智能武器的戰場失控程度難以估計。理論上講,武器的智能化程度越高,其內部電腦控制軟件的規模就越龐大且復雜,出現故障的概率也就相應的越高。早在2005年,美國空軍的一架戰斗機突然自動向地面重要設施發射了一枚導彈,事故原因是飛機的火控系統電腦出了故障。

事實上,智能武器在戰場復雜電磁環境下也會因干擾而失控。同時,戰場上的敵我識別對智能武器而言同樣并非易事,伊拉克戰爭期間美軍的導彈系統就曾把己方飛機擊落,原因就在于無法準確判斷而產生的戰場失控。

“戰爭回路”絕不能離開人這一主體

事實上,包括著名物理學家斯蒂芬·霍金在內的多名科學界知名人士及專家都曾多次呼吁全球禁止使用“自主攻擊性武器”。本來,人類對武器的發明也應當有一條不能觸碰的底線,就是武器不能威脅到整個人類的生存。戰爭技術與人工智能的深度融合,不可避免將成為未來戰爭發展之路,但人工智能帶給人類的究竟是威脅還是發展,關鍵在于如何利用。最關鍵的一點,就是人必須作為“戰爭回路”的主體存在,必須牢牢掌握未來智能戰爭的“開火權”。

正是由于擔心諸如電影《終結者》中人類被完全排斥在“戰爭回路”之外而束手無策,目前在研制智能無人作戰系統時,為防止因其失效而導致的意外事故,普遍要求指揮或操作人員可進行適當程度的干預以及必要時的激活或解除系統功能。韓國三星公司研制的SGR-A1型武裝機器人,旨在為韓國哨兵提供作戰支持,盡管研發人員賦予了該機器人做出開火決策的能力,但這種自主開火權只有在特定的突發狀況下才會被激活,也就是說“開火權”依舊掌握在人類手中。英國空軍研制的雷神智能無人飛行器可攜帶武器攻擊任何一個地方的目標,盡管該型無人機上裝備有可識別危險目標的機載計算機,但目前主要采用地面人員控制工作模式,發起攻擊要求時必須通過地面人員授予其武器開火權。

此外,我們還可以在人工智能作戰平臺中提前“動手腳”。一方面,可以通過代碼控制智能武器的“思維”。一方面,可以在智能武器出廠啟用之前,提前設置“后門”式自毀模塊,可在人類需要情況下實現智能武器的徹底死機或自行報廢。同時,由于智能武器的控制中樞是計算機,可在編寫智能武器控制軟件中就加入相關控制程序。另一方面,智能武器的攻擊目標和攻擊方式也應受到明確限制。美國國防部國防安全工作小組就曾討論過如何使“武裝自主系統”摧毀敵方武器而非作戰人員的做法,主要通過修改智能武器的設計,使其主要攻擊敵人所用的武器。當然,更為直接的做法就是只能為智能武器平臺配備失能武器等非致命性武器。諸如腦控武器、電磁脈沖武器、網絡攻擊武器、高功率微波武器等新概念武器或將為智能武器平臺的應用提供新的解決思路。

可以說,如果無人作戰系統被賦予“生殺大權”,完全由機器替代人作戰,那么自主機器人極有可能會有意或無意地傷及人類。只有人始終處于“觀察-判斷-決策-行動”的戰術循環過程中,牢牢掌握智能武器的“開火權”,使得智能武器按照人類預先編程設想作戰,才能避免人工智能武器產生的一系列倫理問題。

人機協同或成為智能戰爭“最優解”

科幻電影中的人機大戰場景

其實,無論未來的智能武器系統如何高度智能化,人作為戰爭的主導因素必須不能改變,智能化戰爭允許改變的只是人與武器裝備的戰場協作方式。未來智能戰爭,人機協同或將成為戰場運用的“最優解”。一方面,人仍然牢牢掌握戰爭的主導權以及“開火權”,作戰力量編成部署、作戰時機、打擊目標、作戰規模強度以及作戰節奏掌控等都要由人來主導,無人作戰與有人作戰依據各取其長的原則互補增效、聯合行動。另一方面,智能武器系統可按照為其設定的作戰程序、交戰規則,享有一定的“自主權”,可獨立完成具體作戰任務,充分發揮自身優勢。

目前,美軍正在進行“有人-無人”的協同作戰試驗,其中較為著名的就是“忠誠僚機”計劃。2017年盛況空前的巴黎航展上,美國克瑞托斯公司高調展出最新研制的XQ-222女戰神和UTAP-22灰鯖鯊兩款無人機,具有高機動性和隱身性,可攜帶攻擊性武器和偵察監視系統,恰恰就是專門為有人戰機設計的無人僚機。“忠誠僚機”計劃最早由美國空軍研究實驗室于2015年提出,說白了就是為現有的第五代戰斗機找一群忠誠可靠的無人僚機,以大幅度提升美國空軍的有人/無人機協同作戰能力。作為美軍第三次“抵消戰略”重點發展的技術領域之一,“忠誠僚機”計劃有望首先發展出由第四代戰斗機改進來的無人駕駛僚機,以充分利用第五代戰斗機的作戰網絡節點角色,發揮四代機機動性和火力充足的優勢,組成一個空中作戰“鐵三角”,由無人機在最前面沖鋒陷陣,進而避免己方的飛行員遭受來自對手的致命反擊。2017年4月,“臭鼬工廠”與美國空軍研究實驗室等機構一起成功完成了基于“忠誠僚機”概念的有人/無人機編組演示實驗,實現了無人僚機自主與長機編隊飛行并開展對地打擊,為美軍翹首以盼的新型空中作戰編組打上了一針“興奮劑”。

事實上,法國達索飛機制造公司在2017年3月份也成功實現了神經元無人機與陣風戰斗機的數百里編隊飛行,為無人僚機的研究發展積攢了技術經驗。此次巴黎航展上,克瑞托斯公司展出的灰鯖鯊無人機目前已處于試飛階段,將在2017年秋季攜帶傳感器與有人駕駛飛機組成編隊開展相關試驗,未來或將與F-22和F-35戰機強強聯合,成為美軍前線作戰的有力殺手。此外,日本防衛省早在數年前就提出過無人僚機的構想,一度設想在2040年前后服役無人僚機,用于與日本的下一代戰斗機F-3一起協同作戰。

人工智能正處于軍事應用之困

“忠誠僚機”計劃堪稱智能武器未來人機協同作戰的重要典范。近年來,無人機技術得到快速發展,已成為空中作戰體系的重要力量,以美國為代表的少數空中強國甚至開始了無人機空戰體系的研究,聚焦于分布式空戰系統的概念、架構和技術集成。然而,即便是擁有了極高計算能力的“大腦”,無人機在響應或執行指令時也通常會有2秒鐘的滯后,這在瞬息萬變的空中“角斗場”中可是萬萬耽誤不得。考慮到人類大腦可以更為迅速地響應無法預料的事態發展,人類飛行員依舊是未來戰場不可或缺的作戰主力。如今,現代空戰模式已經由平臺中心戰加速向網絡中心戰轉變,“無人僚機”編隊的出現恰恰是網絡中心戰模式的一個聚焦點。一旦有了“無人僚機”,就可以利用無人機隱蔽接敵,實現真正的超視距空戰發射后不管,甚至實現無人機迎頭搶攻、連續交替攻擊和飽和攻擊等“狹路相逢”式的勇者對決,是一種通過有利戰術配置和作戰協同克敵制勝的作戰樣式。尤其是大量“無人僚機”的存在,將進一步保護飛行員安全,即便是對手消滅了僚機但也同時暴露了自己,勢必對未來空中作戰模式產生革命性的影響。

可以預見,隨著未來智能武器系統的發展成熟,在有人與無人作戰力量的協同模式上,智能武器系統將作為“戰場先鋒”實施偵察監視、障礙排除、火力摧毀等作戰任務,還可進一步實現有人與無人作戰力量的混合編組、協同行動,以少量人力指揮大量智能武器系統,或將深刻改寫未來戰爭的作戰樣式。

責任編輯:張傳良