居民生活質量與城鎮化協調度的時空演變及影響因素分析

(西北師范大學 地理與環境科學學院,甘肅 蘭州 730070)

居民生活質量與城鎮化協調度的時空演變及影響因素分析

張 寧,白永平,喬富偉,汪 凡,陳志杰

(西北師范大學 地理與環境科學學院,甘肅 蘭州 730070)

以中國284個地級及以上城市為研究對象,運用協調模型得到城鎮化水平和居民生活質量的協調度并利用GIS對其空間可視化,采用空間計量模型對其影響因素進行分析。結果顯示:①2005年城鎮化與居民生活質量的協調度平均值處于中度失調階段,2014年發展到中度協調階段。②城鎮化與居民生活質量的協調度空間分布不均衡,高協調區主要分布在北京、上海、廣州、深圳和省會等主要城市;協調度較高的區域由東部沿海零散狀分布演化為東部沿海自北向南完全匯合的帶狀分布。③從空間集聚性來看,H-H類型主要分布在長三角,珠三角、京津冀三大城市群;L—L類型主要分布在云南、貴州、甘肅三省。④空間計量模型結果表明消費水平、信息化水平、投資、區域經濟水平對城鎮化與居民生活質量的協調性具有顯著促進作用,而工業化水平對其形成了制約。

城鎮化;居民生活質量;協調度;中國

有關居民生活質量的研究起源于美國[1],早期多偏重于醫學[2-4]、心理學[5]、社會學[6,7]。近年來,居民生活質量的評價研究開始引起政府和社會各界的廣泛關注[8-12]。關于居民生活質量的研究主要集中在對居民生活質量的差異進行綜合客觀評價及其空間分異特征[13-16],居民生活質量的主觀評價[18],主觀與客觀相結合的綜合評價[17],居民生活質量與經濟發展的關系[18-21]等方面,對居民生活質量與其他相關的研究多以它與經濟發展的相關關系為主。例如,李月考察了改革開放以來經濟增長與居民生活質量的關系,發現兩者呈正相關[13];宋偉軒等通過耦合協調度函數分別研究了長三角地區經濟發展與居民生活的耦合協調關系,并對其耦合協調性進行分類[14]。曾文等在討論生活質量評價指標體系及其權重的基礎上分析了江蘇省城市生活質量的空間分異格局,并對其成因進行了經濟學解析,得出經濟發展水平對中國城市生活質量高低起到決定性作用的結論[18]。而對居民生活質量在城鎮化進程中與其協調發展層面研究甚少,研究區域主要集中在省市級城市和中小區域層面,較少從全國尺度地級以上城市層面進行分析。研究方法多以數理統計分析為主[18-21],研究其空間的可視化較少;研究多為靜態的截面數據,探討時空演變格局的研究不多見。鑒于此,本文通過構建城鎮化與居民生活質量協調模型,運用空間計量模型分析了中國284個地級以上城市的城鎮化與居民生活質量協調度的時空演變及其影響因素,以期為促進城鎮化健康發展與居民生活質量穩步提升、協調發展提供參考。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源與指標體系

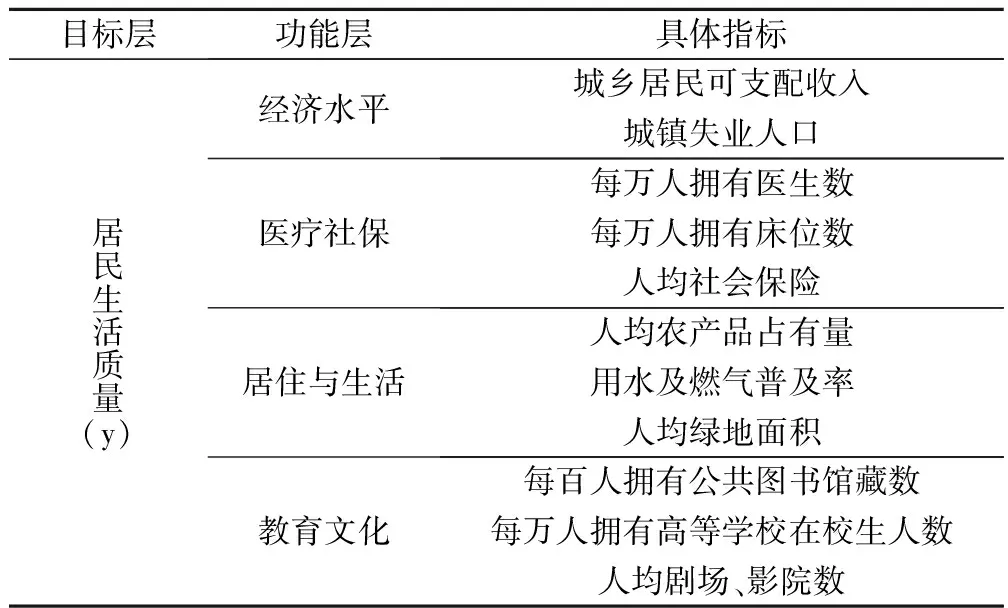

本文以我國284個地級及以上城市作為研究單元,數據主要來源于2005年、2010年、2014年的《中國城市統計年鑒》、《中國城市建設統計年鑒》和《中國區域經濟統計年鑒》。以數據的科學性、代表性、可獲得性為原則,在借鑒已有研究的基礎上,本文采用設置各項指標權重的方法構建了城鎮化水平和居民生活質量的指標體系(表1、表2),個別缺失數據則采用插值法獲得。

表1 城鎮化水平評價指標體系

表2 居民生活質量指標體系

1.2 數據處理及研究方法

熵值法:將某一研究體系內的各指標賦權[22],利用加權求和方法對城鎮化水平和居民生活質量分別進行測度評價。

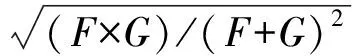

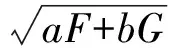

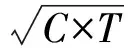

協調發展模型:借鑒物理學中的容量耦合系數模型,得到關于城鎮化水平與居民生活質量的耦合協調度函數,數值越大,系統內部之間的關系越穩定,計算公式為[23]:

(1)

(2)

(3)

式中,F與G分別為城鎮化質量與居民生活質量;C為耦合度;D為協調度;T為城鎮化與居民生活質量綜合評價指數;a和b均取0.5。

空間自相關分析:空間自相關主要通過各單元空間中同一屬性值的相關性與差異性,是空間集聚程度的一種反應[24]。

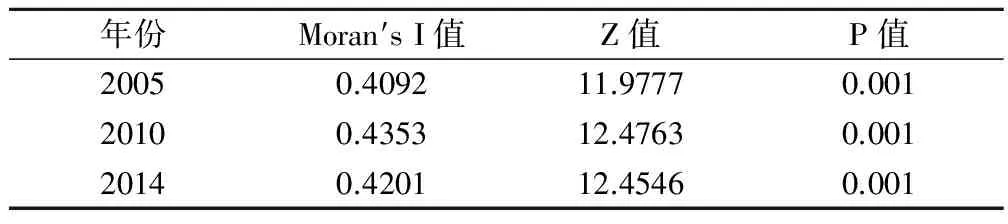

全局空間相關性:

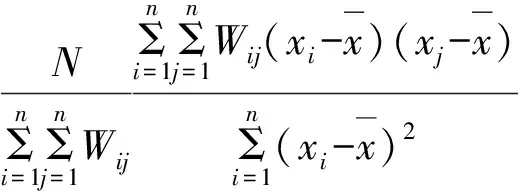

(4)

局部空間相關性:

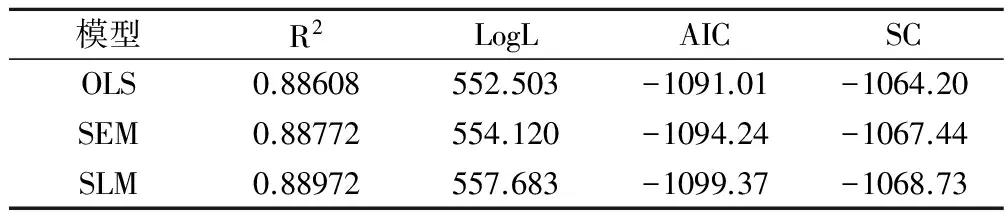

(5)

空間計量模型:包括空間滯后模型、空間誤差模型和空間杜賓模型,鑒于本文數據為截面數據,選擇空間誤差模型(SEM)或空間滯后模型(SLM)[25]。

2 結果與分析

2.1 城鎮化與居民生活質量的時空分布

利用熵值法計算得到2005年、2010年和2014年3個時間斷面全國284個地級單元的城鎮化水平與居民生活質量的綜合測度,并根據協調模型,求得各地級城市的協調度。參考相關研究成果[23,26,27],結合ArcGIS空間可視化的自然斷裂法將協調度劃為5個階段,統一采用2010年自然斷裂法的分級標準對其劃分(圖1,見封三)。其中,0.13—0.23為中度失調,0.23—0.27為輕度失調,0.27—0.34為低度協調,0.34—0.50為中度協調,0.50—1為高度協調。

2005年城鎮化與居民生活質量協調度空間分布不平衡。協調度的平均值為0.235,處于中度失調階段,達到協調的區域呈零散分布。高度協調區分布在北京、上海、廣州、深圳4市,它們是經濟、交通、文化、貿易的中心,同時也是綜合實力最強的城市。中度協調區主要分布在“胡煥庸線”以東的部分省會城市和主要城市,如西安、南京、成都、拉薩等。這些省會城市的基礎設施完善、交通便利,經濟文化較發達、信息化水平較高,提供了大量的就業機會,吸引了更多的勞動力及投資和消費。低度協調區主要分布在東北地區、遼東半島、山東半島、黃淮平原、江浙沿海地區,它們擁有優越的自然地理條件,大量的港口城市,交通便利、農業發達、服務業發展較快。中度失調區城市主要分布在黃土高原、云貴高原等,包括甘肅、河南和南部少數民族地區等。這些地區地廣人稀,產業結構調整緩慢,多為高原山地,交通不便,阻礙了信息化的發展,消費水平低,對外貿易發展緩慢,經濟欠發達,其協調性較差。

2010年,我國城鎮化水平與居民生活質量的協調度整體差異性逐漸縮小,協調度平均值達到0.285,上升為低度協調。之前的一些中度協調區和低度協調區演變為高度和中度協調區,與北京、上海、廣州、深圳齊驅并進,如天津、西安、武漢、成都等,協調度沿著長三角、珠三角、京津冀三大城市群增強并擴張成帶狀分布。中度失調區明顯減少,主要分布在我國西部地區。2014年、2005年與2010年相比,中國各地市城鎮化與居民生活質量協調度有了很大的提高,平均值達到0.316。協調度較高(低度協調與中度協調)的區域呈現出東部沿海自北向南完全匯合的帶狀分布并向中部地區擴展,形成高值連片區。“胡煥庸線”東南半壁的地區增加最明顯,呈現出空間“馬太效應”特征。

2.2 城鎮化與居民生活質量協調度空間自相關分析

全局空間自相關分析:我們利用GeoDa軟件對我國284個地級市3個時期的綜合協調度進行了全局變量Moran′s I值測定,并進行了顯著性檢驗(表3)。2005年、2010年和2014年的協調度Morans′I值全為正,均通過了0.001的置信水平顯著性檢驗,表明其協調度呈現出顯著的空間正相關特性。Moran′s I值越大,城鎮化與居民生活質量協調度的聚集程度就越強。

表3 協調度Moran′s I值

局部空間自相關分析:采用Moran散點圖和局部Moran′s I指數,在Z值檢驗的基礎上(Plt;0.05),繪制出2005年、2010年和2014年協調度LISA集聚圖(圖2,見封三)。2005年,H-H類型主要聚集在長三角、珠三角、京津冀三大城市群和東北北部、內蒙古包頭市。三大城市群是我國最具經濟活力、創新能力和競爭力的城市群,代表了我國參與全球化的最高空間結構組織形式,城鎮化與居民生活質量協調度高。H—L類型主要分布在西北地區的西安、蘭州與西南少數民族地區的省會城市,如烏魯木齊、拉薩等,說明這些城市的協調性遠高于周圍的城市,因為山脈高原山地阻隔了城市之間的聯系,所以省會城市對周圍城市的輻射作用不強。L—L類型主要分布在甘肅蘭州以西和云貴地區。

2010年,京津冀、長三角、珠三角高—高型協調度集聚呈擴大的趨勢。東北地區以重工業為主導,經濟發展迅速,城鎮化發展快,隨著產業轉型,重工業比重下降,產能過剩,經濟增長緩慢,加之東北地區人口流出嚴重,故退出H—H型。H—L聚集區域增多,如甘肅省武威市以西的河西走廊與重慶,其他區域的分布格局基本未發生變化。自古以來甘肅省是絲綢之路的必要通道,河西走廊有“西北糧倉”之譽名,隨著“西部大開發”戰略的提出與實施,政府的投資吸引了大量的勞動力,加之信息化時代的到來,甘肅省城鎮化與居民生活質量均有了很大的提升。

2014年,H—H型全部分布在“胡煥庸線”東南半壁,內蒙古地區的集聚消失。自2005年以來,內蒙古是中國經濟發展最快的省市區之一,為鋼鐵、電力、煤化工等產業的發展提供了有利的支撐[28]。但隨著近年來產能過剩和草場的嚴重退化,經濟發展受到一定的影響,加之土地城鎮化過快發展,出現了很多“空城”的現象。這些“城鎮區域”的產業結構并未轉型,缺乏產業支撐力,相應的基礎設施并不完善,H—H集聚消失。甘肅酒泉由H—L聚集演變為L—L聚集,由于酒泉礦床規模大,是甘肅省最大的鉻礦,近年來酒泉開發了新能源如風能、電能,產業結構有所調整,在城鎮化與居民生活質量的協調性上體現了一定的波動性。近年來隨著云南產業結構的調整,旅游業快速發展,引入了大量資金,L—L聚集地區有所減少。

2.3 城鎮化與居民生活質量協調度驅動機制分析

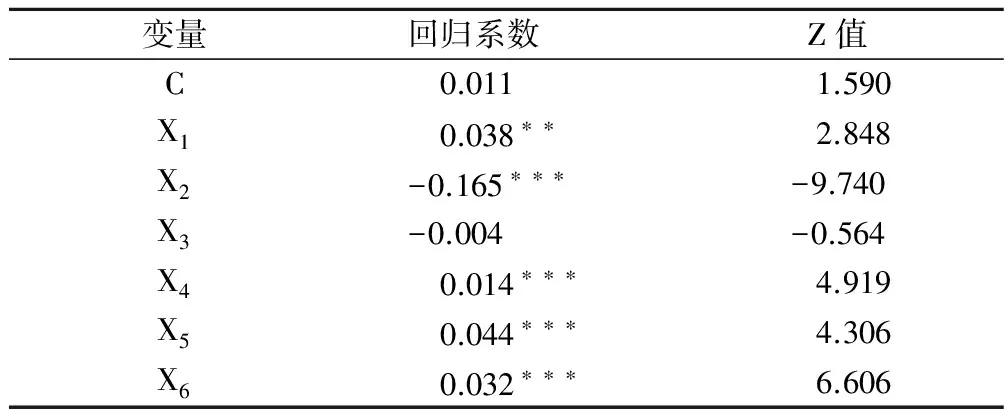

由Moran′s I指數可知,我國各地級市城鎮化水平與居民生活質量協調度之間具有較強的空間關聯性,故可采用空間計量模型分析出協調度呈現差異的成因。以協調度(Y)為因變量,以經濟水平(人均GDP X1)、工業化水平(第二產業占GDP比重X2)、投資水平(人均固定資產投資總額X3、城市維護建設資金X4)、消費水平(人均社會消費品零售總額X5)、信息化水平(互聯網戶數X6)為自變量進行空間計量分析。

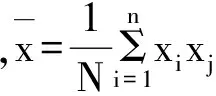

空間模型的選擇:利用GeoDa軟件進行計量分析,對比SEM模型、SLM模型和OLS模型的模擬參數進行擇優,模擬參數見表4。對比表4中三種回歸模型結果可知,對比的對數似然數(LogL)越大,赤池信息準則(AIC)和施瓦茨準則(SC)數值越小,模型擬合效果越好,所以本文最終選擇SLM模型。

表4 模型檢驗參數

SLM模型結果分析:由表5可知,非農產業X2、城市維護建設資金X4、人均社會消費品零售總額X5、互聯網戶數X6均通過了1%的顯著性檢驗,人均GDPX1通過了5%顯著性檢驗,人均固定資產投資總額X3未通過檢驗。

表5 SLM模型分析結果

注:***、**、*分別表示在1% 、5%、10%的水平下顯著。

工業化水平即第二產業占GDP比重的回歸系數為-0.165,具有負效應,說明產業結構內部調整跟不上城市化過程中居民生活質量與其協調度變動的節奏并對它形成了制約。工業化的快速發展和工業生產規模的不斷擴大,是我國城鎮數量和城鎮人口增長的最主要的因素[29]。近十年來工業支撐的持續能力已顯不足,城鎮化率虛高;在高速城鎮化過程中,大批農民進入城市,全國2.6億農民工沒有市民化,居住生活條件差,是謂“半城市化”[30]。由此看來,優化產業結構,推動產業轉型和產業升級可促進城鎮化與居民生活質量的協調發展。消費水平高度顯著,與其協調回歸系數為正。消費是拉動經濟增長的三駕“馬車”之一,城鎮化水平提高可促進城市消費增長,但城鎮化速度過快會阻礙消費的增長。因此,一方面可通過投資基本建設,在中西部城市擴大人口規模;另一方面對東部城市過快的城鎮化實施可持續發展,促進居民消費增長[31]和區域經濟的整體發展,有利于城鎮化與居民生活質量協調發展。信息化水平較為顯著,其與協調度回歸系數為正。在互聯網信息化程度越來越深甚至發展成為社會經濟力量的背景下,區域信息化水平越高,越有助于打破區域之間的封閉環境,優化產業結構,加快信息化建設更有益于城鎮化與居民生活質量的協調發展。城市維護建設資金與協調度呈顯著正相關。城市設施是城市化發展的物質基礎,改善醫療、教育、衛生設施等提高居民生活質量,做到政府、企業、社會共建城市設施,增加城市建設資金來源,減少對土地財政的依賴程度,減緩房價上漲速度,同時減少形象工程建設,提高城鎮化與居民生活質量的協調度。經濟水平即人均GDP與協調度成一般顯著正相關關系。經濟水平是促進城鎮化發展與居民生活質量提升的最有力的支撐。經濟水平引起產業結構變動,推動第二、三產業不斷向高級化方向發展,同時決定居民就業水平、居民收入水平與差距,應加大經濟轉型力度,實現區域經濟一體化,縮小區域差異化,促進城鎮化與居民生活質量的協調發展。

3 結論

主要是:①從時間變化角度看,2005年協調度平均處于中度失調階段,但整體差異性逐漸縮小,到2014年平均協調度發展到中度協調階段。②從空間分布看,居民生活質量與城鎮化水平的協調度空間分布不均衡,高協調區主要分布在北京、上海、廣州、深圳、省會城市和主要城市。隨著時間的變化,協調度較高的區域由東部沿海零散狀分布演化為東部沿海自北向南完全匯合的帶狀分布,并向中部地區擴展。“胡煥庸線”東南半壁的地區增加最明顯,呈現出空間“馬太效應”特征。中度失調區城市主要分布在黃土高原、云貴高原等。③從空間集聚性看,H-H類型主要分布在我國最具經濟活力、創新能力和競爭力的三大城市群——長三角、珠三角和京津冀地區,其產業結構較合理、消費水平高,是互聯網信息化程度最高最集中的區域。東北與內蒙古地區的城市退出H—H集聚類型,這些城市是以重工業為主導,經濟發展迅速、城鎮化發展快,但隨著產業轉型,重工業比重下降、經濟增長緩慢、人口流出嚴重,協調性降低。L—L類型主要分布在甘肅蘭州以西和云貴高原地區,這些地區沒有優越的自然地理條件,多為山地高原,阻隔了城市之間的聯系,省會城市對周圍城市的輻射作用不強,生活條件遠遠不如東部地區,協調性差。④空間計量模型結果表明,消費水平、信息化水平、投資、區域經濟水平對城鎮化與居民生活質量的協調性具有顯著促進作用,而工業化水平對城市化過程中居民的生活質量與其協調度形成了制約。

4 討論與建議

由空間自相關分析的全局自相關得出,自2005年以來我國城鎮化與居民生活質量協調度空間分布不平衡。2010年我國的協調度整體差異性逐漸縮小,協調度較高的區域其綜合實力強、城市基礎設施完善、經濟文化較發達、信息化水平較高,提供了大量的就業機會,吸引了更多的勞動力及投資和消費,人口密度大。中度失調區域地廣人稀,產業結構調整緩慢,多為高原山地,交通不便,阻礙了信息化的發展,消費水平低、對外貿易發展緩慢、經濟欠發達,協調性差。局部自相關表明,H—H類型主要聚集在長三角、珠三角、京津冀三大城市群及東北北部和內蒙古的包頭市;H—L類型主要分布在西北地區的省會城市,由于山脈高原山地阻隔了城市之間的聯系,所以省會城市對周圍城市的輻射作用不強。2010年以后,東北地區和內蒙古一些重工業主導地區逐漸退出H—H型。2014年H—H型全部分布在“胡煥庸線”東南半壁。

本文通過空間計量模型分析得出居民生活質量與城鎮化協調度的影響因素:消費水平、信息化水平、投資、區域經濟水平對城鎮化與居民生活質量的協調性具有顯著的促進作用,而工業化水平對其形成了制約。由于數據的可獲得性,本文只分析了居民生活質量的部分物質層面,未考慮生態環境如氣象水文等因素對居民生活質量的影響,也未考慮人的主觀感受,在未來的研究中應將客觀與主觀相結合以更加全面地反映居民生活質量的高低。

本文通過對城鎮化與居民生活質量協調度的時空演變及影響因素分析,提出政策優化建議:①優化產業結構,推動產業轉型、產業升級,促進城鎮化與居民生活質量的協調發展。②投資基礎設施建設,在中西部城市擴大人口規模,同時對東部城市過快的城鎮化實施可持續發展,促進居民消費增長和區域經濟整體發展。③加快信息化建設,在西北地區提供大量的就業機會,引進人才,發展互聯網行業。④政府、企業、社會共建城市設施,增加城市建設資金來源,減少對土地財政的依賴程度,減緩房價上漲速度,同時減少“形象工程”建設,本研究為促進城鎮化健康發展與居民生活質量穩步提升協調發展提供了參考依據。

[1]Ogburn WF.Social Change in 1928[J].American Journal of Sociology,1929,34(5)∶6-10.

[2]王彥, 姚景鵬.生活質量——一種新型的健康測量工具[J].中華護理雜志,2001,36(5)∶375-377.

[3]Judith A F.The Effect of Percutaneous Transluminal Coronaryan-gioplasty on Quality of Life[J].Progress in Cardiovascular Nursing,1990,5(4)∶132-140.

[4]Neilk A.Methodologic Issues in Assessing the Quality of Life of Cancer Patients[J].Cancer,1991,(67)∶844-850.

[5]楊德森.社區人群眾生活質量研究[J].中國心理衛生雜志,1995,9(3)∶136-139.

[6]張衛紅,郭敏.社會生活質量改善之設想[J].成人高教學刊,1996,(2)∶38-42.

[7]厲復魁.吉林省社會生活質量的預測與分析[J].人口學刊,1995,(6)∶47-59.

[8]陳志霞.城市幸福指數及其測評指標體系[J].城市問題,2012,(4)∶9-13.

[9]夏書章.略論幸福城市的建設與治理[J].中國行政管理,2011,(6)∶7-10.

[10]Robert A Cummins.Objective and Subjective Quality of Life:An Interactive Model[J].Social Indicators Research,2000,52(1)∶55-72.

[11]周長城,柯燕.客觀生活質量:現狀與評價[M].北京:社科文獻出版社,2008.

[12]張玉春,吳啟富,劉宣.中國居民生活質量評價與分析[J].統計與決策,2012,(24)∶106-108.

[13]李月.有效經濟增長與居民生活質量的提高[J].數量經濟技術經濟研究,2010,(8)∶47-60.

[14]宋偉軒,白彩全,廖文強.長三角地區經濟發展水平與居民生活質量耦合協調性研究[J].長江流域資源與環境,2013,22(11)∶1382-1388.

[15]張亮,趙雪雁,張勝武.安徽城市居民生活質量評價及其空間格局分析[J].經濟地理,2014,34(4)∶84-90.

[16]李小建,喬家君.居民對生活質量評估與區域經濟發展的定量分析[J].地理科學進展,2002,21(5)∶484-490.

[17]彭浩,曾剛,徐中民.黑河流域居民生活質量研究[J].人文地理,2009,(4)∶66-71.

[18]曾文,張小林,向梨麗.江蘇省縣域城市生活質量的空間格局及其經濟學解析[J].經濟地理,2014,34(7)∶28-35.

[19]中國城市生活質量研究中心.中國經濟發展中的兩個反差——中國30個城市生活質量調查報告[J].經濟學動態,2011,(7)∶3-14.

[20]趙彥云,李靜萍.中國生活質量評價、分析和預測[J].管理世界,2000,(3)∶32-40.

[21]王國新.城市生活品質客觀評價指標體系構建與運用——基于杭州和南京的比較研究[J].經濟地理,2009,29(9)∶1481-1486.

[22]袁久和,祁春節.基于熵值法的湖南省農業可持續發展能力動態評價[J].長江流域資源與環境,2013,22(2)∶152-157.

[23]賈琦,運迎霞,尹澤凱.城市群土地利用效益與城鎮化水平的時空耦合分析——我國三大城市群的實證[J].現代城市研究,2014,(8)∶9-13.

[24]馬衛,白永平,張雍華.2002—2011年中國新型城市化空間格局與收斂性分析[J].經濟地理,2015,35(2)∶63-70.

[25]吳玉鳴, 李建霞.中國區域工業全要素生產率的空間計量經濟分析[J].地理科學,2006,26(4)∶385-391.

[26]張引,楊慶媛.重慶市新型城鎮化質量與生態環境承載力耦合分析[J].地理學報,2016,71(5)∶817-828.

[27]郭月婷,徐建剛.基于模糊物元的淮河流域城市化與生態環境系統的耦合協調測度[J].應用生態學報,2013,(5)∶1244-1252.

[28]王芳,高曉路.內蒙古縣域經濟空間格局演化研究[J].地理科學,2014,34(7)∶819-823.

[29]李國平.我國工業化與城鎮化的協調關系分析與評估[J].地域研究與開發,2008,27(5)∶6-16.

[30]陸大道, 陳明星.關于“國家新型城鎮化規劃(2014—2020)”編制大背景的幾點認識[J].地理科學,2015,70(2)∶179-184.

[31]雷瀟雨,龔六堂.城鎮化對于居民消費率的影響:理論模型與實證分析[J].經濟研究,2014,(6)∶44-56.

Spatial-temporalEvolutionandInfluencingFactorsofCoordinationDegreeBetweenUrbanizationandResidents′LivingQualityinProcessofUrbanization

ZHANG Ning,BAI Yong-ping,QIAO Fu-wei,WANG Fan,CHEN Zhi-jie

(College of Geographic and Environmental Science,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China)

This paper took 284 prefecture-level cities in China as the research object,obtaining the coordination degree of urbanization level and residents′ living quality by coordination model,taking GIS made it spatial-visualized,analyzing the influencing factors of the coordination degree by spatial econometric model.The results showed that:①The degree of coordination in 2005 was on the moderate imbalanced stage,and the overall difference gradually narrowed to the moderate coordination level in 2014.②The spatial distribution of the coordination degree of urbanization level and residents′ living quality was not balanced,and high coordination areas were mainly located in Beijing,Shanghai,Guangzhou,Shenzhen and the provincial capital and other major cities.The distribution of regions with high degree of coordination were from scattered distribution to stripped distribution in the eastern coastal from north to south.③In terms of its spatial agglomeration,H-H types were mainly distributed in the Changjiang River Delta,Pearl River Delta and Beijing-Tianjin-Hebei.H-H types in some cities were in the northeastern and Inner Mongolia regions disappeared.L-L types were mainly distributed in Yunnan,Guizhou and Gansu Provinces.④The results of spatial econometric model showed that consumption level,information level,investment and regional economic level played a significant role in promoting the coordination between urbanization and residents′ living quality,and the level of industrialization led to constraints in coordination.

urbanization;residents′ living quality;coordination degree;China

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.08.016

F207;F299.21

A

1005-8141(2017)08-0980-05

2017-06-19;

2017-07-24

國家自然科學基金項目(編號:40771054);高等學校博士學科點專項科研基金聯合資助課題(編號:20106203110002)。

張寧(1994-),女,甘肅省天祝人,碩士研究生,主要研究方向為區域發展與區域管理。

白永平(1961-),男,江蘇省南京人,博士,教授,博士生導師,主要研究方向為區域發展與區域管理。