碳交易視角下森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理研究進展

曹先磊,張 穎,石小亮,王 康(.北京林業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院 北京 0008;.沈陽農(nóng)業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院,遼寧 沈陽 0866;.浙江農(nóng)林大學,浙江 臨安 00)

碳交易視角下森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理研究進展

曹先磊1,張 穎1,石小亮2,王 康3

(1.北京林業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院 北京 100083;2.沈陽農(nóng)業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院,遼寧 沈陽 110866;3.浙江農(nóng)林大學,浙江 臨安 311300)

碳交易是實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償?shù)闹匾緩健T谏痔紖R開發(fā)與交易面臨技術、市場等不確定性的背景下,如何充分利用市場實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償、加強對其優(yōu)化管理、發(fā)揮森林在應對全球氣候變化中的戰(zhàn)略作用既是急需解決又是當前國內(nèi)外生態(tài)經(jīng)濟學研究的一個熱點與難點問題。基于森林碳匯生態(tài)補償市場化與優(yōu)化管理的作用機理,通過分析文獻,理清生態(tài)補償視角下國內(nèi)外主要的森林碳匯市場機制、不確定性風險和碳交易視角下森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理的研究進展。根據(jù)已有研究和全國碳市場建設背景,從宏觀和微觀兩個層面提出今后森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)與優(yōu)化管理的研究方向。

市場機制;森林碳匯;生態(tài)補償;優(yōu)化管理;研究進展

1 引言

增加森林碳匯是應對氣候變化的一條重要途徑,我國已將此作為應對氣候變化的重要戰(zhàn)略選擇。一方面,通過森林固碳方式來減緩碳排放不但潛力巨大而且具有明顯成本優(yōu)勢[1-3],造林再造林、減少毀林和森林撫育等森林增匯策略均已在《京都議定書》和隨后一系列應對全球氣候變化的相關政治和法律框架中得到了體現(xiàn)。另一方面,森林碳匯作為二氧化碳等溫室氣體減排的重要替代方式之一,不但對擴大我國未來的排碳權空間具有重要作用,而且對我國經(jīng)濟發(fā)展乃至氣候外交均具有重要意義[4,5]。鑒于此,我國明確提出了“森林增匯”的具體目標。即爭取到2020年,我國森林面積比2005年增加4000萬hm2,森林蓄積量比2005年增加13億m3[6]。

然而,我國森林資源仍存在數(shù)量少、質(zhì)量差的現(xiàn)實問題,森林碳匯供給潛力并沒有得到充分發(fā)揮[7,8]。據(jù)第八次全國森林資源清查報告顯示,我國森林覆蓋率僅為21.63%,遠低于全球31%的平均水平,森林資源數(shù)量少、質(zhì)量差的狀況并未得到根本性的改變[7],這在一定程度上影響了我國森林碳匯在應對氣候變化中的戰(zhàn)略作用,不利于我國森林增匯目標的實現(xiàn)。相關研究表明,森林碳匯等生態(tài)補償全部或部分缺失是導致我國森林資源總量不足、質(zhì)量不高的重要原因之一[4,7,9,10]。碳匯開發(fā)與交易作為實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償?shù)闹匾緩?為森林碳匯生態(tài)補償提供了重要的融資渠道。但在國際與國內(nèi)碳市場不斷出現(xiàn),以及市場、政策與技術多維不確定性并存的復雜背景下,相關森林經(jīng)營主體應如何利用該機制實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償、國家相關部門應如何加強對生態(tài)補償?shù)膬?yōu)化管理等問題的科學回答,對提高林業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮林業(yè)在應對氣候變化的戰(zhàn)略作用中具有重要的戰(zhàn)略意義,這也是當前政府和學界普遍關注和研究的熱點問題之一[4,6-7,10]。因此,及時系統(tǒng)地總結生態(tài)補償視角下國際與國內(nèi)森林碳匯的市場機制、不確定性風險和碳交易視角下森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理的相關研究,厘清相關研究存在的問題具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。

鑒于此,本文在對森林碳匯生態(tài)補償市場化與優(yōu)化管理機理進行分析的基礎上,嘗試從碳交易視角全面梳理國內(nèi)外主要的森林碳匯市場機制、不確定性風險和森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理的研究進展。在未來全國碳市場建設的背景下,從微觀和宏觀兩個視角對森林碳匯補償實現(xiàn)和管理的相關研究進行展望,以期為完善我國森林碳匯生態(tài)補償?shù)氖袌鰴C制和推進生態(tài)環(huán)保實踐的可持續(xù)發(fā)展提供決策參考。

2 碳匯生態(tài)補償市場化與優(yōu)化管理機理分析

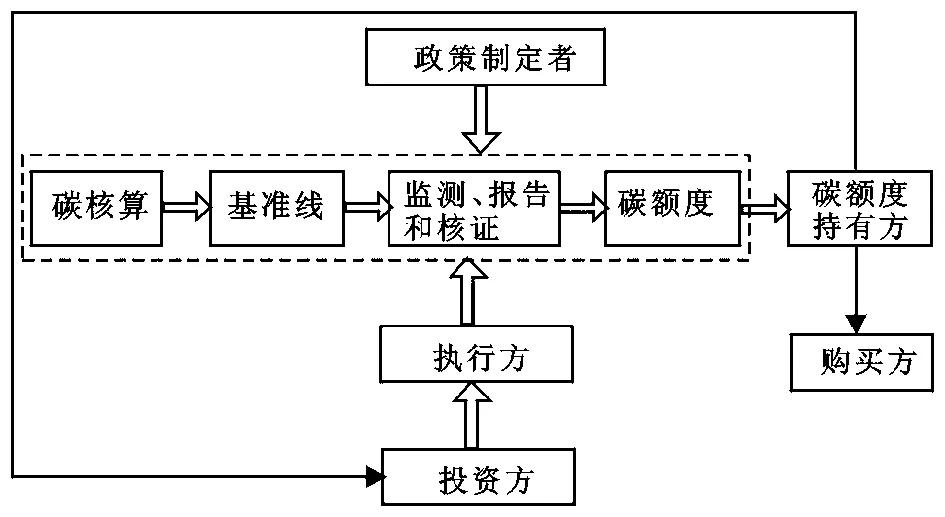

林業(yè)碳匯項目開發(fā)與交易是實現(xiàn)森林碳匯價值經(jīng)濟補償?shù)闹饕袌龌緩健I痔紖R項目開發(fā)、交易及其與森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)過程的作用機理見圖1。從圖1可見,林業(yè)碳匯項目減排量備案后,便可進入碳市場進行交易,以實現(xiàn)森林碳匯的生態(tài)補償。但森林碳匯生態(tài)補償?shù)膶崿F(xiàn)涉及項目備案、減排量備案、減排量交易和碳匯生態(tài)補償獲取四個階段,每一階段又設計了多個環(huán)節(jié)(圖1),每一環(huán)節(jié)均會產(chǎn)生規(guī)模不等的投入成本。這反映了利用市場機制通過森林碳匯項目開發(fā)實現(xiàn)森林碳匯的生態(tài)補償具有周期長、前期投資大且不可逆的特點。由于參與碳市場交易獲得森林碳匯生態(tài)補償,使森林碳匯補償收益表現(xiàn)出不確定和交易時滯性等特點。上述特征決定了碳交易視角下的森林碳匯生態(tài)補償市場化與生態(tài)補償優(yōu)化管理并存的特點。

圖1 碳交易視角下森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)過程的作用機理

3 森林碳匯市場機制研究進展

3.1 生態(tài)補償下“REDD+”機制的研究進展

在全球氣候變化趨勢日益明顯的背景下,減少發(fā)展中國家毀林和森林退化導致溫室氣體排放(REDD)已經(jīng)成為《聯(lián)合國氣候變化框架公約》談判的重要議題[11,12]。REDD主要是指減少發(fā)展中國家由于毀林和森林退化等導致的碳排放。REDD機制則是指以“有償環(huán)境服務機制”為基礎,以量化的經(jīng)濟方式對提供生產(chǎn)環(huán)境服務的人給予獎勵,對愿意且能減少因毀林造成碳排放的國家給予財政補償。為了充分發(fā)揮森林在應對氣候變化中的戰(zhàn)略作用,越來越多的政府與非政府組織認為森林面積增加、森林保護和管理引起的碳儲量增加應可通過碳市場獲得相應的收益并逐漸達成共識,形成“REDD+”機制。目前,“REDD+”機制成為了森林碳匯生態(tài)補償市場化實現(xiàn)的主要政治和法律依據(jù)之一。基于此,世界各國紛紛建立了囊括“REDD+”的碳交易體系,如歐盟排放權交易體系、美國區(qū)域溫室氣體減排計劃、新西蘭排放權交易體系、國際自愿減排市場、中國碳交易試點和中國自愿減排體系等。

盡管在國際和國內(nèi)已存在眾多森林碳匯交易市場,但森林碳匯生態(tài)補償市場獲取的機理基本相同(圖2)。“REDD+”有償環(huán)境服務機制見圖2。由圖2和相關研究表明,“REDD+”的順利執(zhí)行不但取決于森林碳匯項目供給方與需求方,而且受限于碳匯開發(fā)與配額發(fā)放等相關技術與政策方面的影響,如可交易的碳匯必須滿足額外性和可監(jiān)測、可報告和可核證(MRV)的技術要求。不少專家學者認為,碳匯補償獲取的關鍵在于國際組織、參與國家、當?shù)卣數(shù)鼐用瘛⑼顿Y方和碳交易者的緊密合作與積極參與[13-16]。

圖2 REDD+有償環(huán)境服務機制

為了積極參與“REDD+”機制,針對我國的實際情況,不少學者從生態(tài)補償獲取視角圍繞我國“REDD+”機制項目開發(fā)與管理等方面展開了不少探索和研究:郗婷婷系統(tǒng)研究了“REDD+”機制參與碳交易的理論和路徑設計,重點介紹了林業(yè)如何利用“REDD+”機制實現(xiàn)森林碳匯價值的經(jīng)濟補償,進而參與現(xiàn)存的碳交易市場[17];雪明通過對國際規(guī)則的調(diào)研,采用對比分析、公共政策分析和案例研究的方法,對我國“REDD+”項目的管理體系進行了研究和構建[18];王璐等則對我國實施“REDD+”融資機制存在的內(nèi)在優(yōu)勢與劣勢、外在機遇與挑戰(zhàn)進行了系統(tǒng)分析,并從政策法律體系、林業(yè)碳匯產(chǎn)權歸屬、碳匯交易制度三方面提出相關建議[19]。上述研究為我國參與“REDD+”機制、實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償提供了極有價值的線索。

3.2 CDM森林碳匯項目開發(fā)的研究進展

在國際市場開展森林碳匯交易的主要模式是清潔發(fā)展機制(CDM)。CDM林業(yè)的碳匯開發(fā)與交易不但可為森林生態(tài)補償提供強有力的支持,對參與的農(nóng)戶增收和精準扶貧具有一定的作用,而且還可為我國林業(yè)發(fā)展提供契機,促進國民經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展[10,20-22]。目前,不少學者從生態(tài)補償視角圍繞林業(yè)碳匯項目開發(fā)的技術、成本收益、不同群體參與、組織森林碳匯項目意愿及其存在障礙等方面展開了大量的研究。在圍繞CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)相關的技術方面,武曙紅等主要就CDM林業(yè)碳匯項目的碳泄露、碳基線、非持久性風險、不確定性等問題進行了全面系統(tǒng)的研究[23-26];還有學者詳細介紹了CDM造林再造林項目的方法學和國內(nèi)碳匯造林項目方法學、標準體系等最新成果[27],這為CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)和生態(tài)補償?shù)膶崿F(xiàn)提供了技術指導。

在圍繞CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)的成本收益方面,馮亮明等指出CDM林業(yè)碳匯項目成本主要包括造林撫育和森林管理成本、機會成本、交易成本、泄漏成本4種類型,經(jīng)濟收益主要包括木材收益、碳排放權收益、非木質(zhì)林產(chǎn)品收益等[28]。此后,一些學者從不同的視角對不同地區(qū)的CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)成本與收益進行了實證研究。從CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)的碳收益視角,龔榮發(fā)等、許文強等利用傳統(tǒng)的貼現(xiàn)現(xiàn)金流(DCF)方法對林業(yè)碳匯項目碳匯的經(jīng)濟價值進行了核算[29,30]。從項目開發(fā)成本視角,張治軍等就CDM林業(yè)碳匯項目及其五種造林模式臨時和長期核證減排量成本的動態(tài)變化進行了研究,探討了不同樹種成本的差異和成本變化敏感性因子[31];唐曉川等對CDM林業(yè)碳匯項目的成本收益進行了實證分析[32]。這些為科學認知森林碳匯項目開發(fā)的成本收益、生態(tài)補償能力及其可能存在的各種風險提供了有益的線索。

在圍繞不同群體森林碳匯參與、組織開發(fā)意愿及其影響因素方面,楊帆、明輝等基于農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù),就農(nóng)戶參與碳匯開發(fā)的意愿進行了實證研究。研究表明,CDM碳匯項目開發(fā)面臨著較大的技術和市場風險,林農(nóng)參與林業(yè)碳匯項目開發(fā)的意愿不高[33,4]。此外,楊帆等以精英理論和社會交換理論為基礎,對農(nóng)村精英森林碳匯項目組織意愿及其影響因素進行了實證分析。結果表明,由于對森林碳匯項目的成本收益、開發(fā)技術與相關政策的認知缺失,導致現(xiàn)階段農(nóng)村精英組織森林碳匯項目的意愿不強烈[35]。這表明目前林農(nóng)和社會精英對林業(yè)碳匯項目開發(fā)參與和組織意愿均不高,限制了CDM林業(yè)碳匯項目開發(fā)具有的各類積極作用的發(fā)揮,對森林碳匯生態(tài)服務市場補償實現(xiàn)極為不利。基于此,陳娟麗對我國林業(yè)碳匯CDM項目開發(fā)與交易存在的障礙進行了研究,從立法角度提出了相應的對策[36]。

3.3 中國自愿減排交易研究進展

國內(nèi)市場開展森林碳匯交易的主要模式是中國自愿減排的交易機制。我國早在2011年10月就發(fā)布了《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》,正式批準北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳7個省市作為碳交易試點地區(qū),并計劃到2017年拓展到全國,形成一個與國際接軌的全國性碳交易市場[5,37]。7個碳市場均不同程度地準許企業(yè)開發(fā)中國核證的減排量(CCER)項目進行交易,用以抵消控排企業(yè)等量的碳排放,使碳市場覆蓋范圍之外的企業(yè)可進行節(jié)能減排,進一步延伸了碳市場的作用[5]。林業(yè)碳匯CCER項目作為我國自愿減排市場的重要組成部分,備受政府和學者的重視,并在我國呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。鑒于此,學術界和相關部門從生態(tài)補償視角對我國森林碳匯交易相關問題展開了諸多探索。

從開展碳匯交易獲取生態(tài)補償?shù)谋匾院涂尚行越嵌瘸霭l(fā),不少學者探討了森林碳匯管理政策框架、促進森林碳匯發(fā)展對策等問題[38-41]。相關部門在實踐層面展開了諸多探索,2003年國家林業(yè)局著手成立碳匯管理辦公室,2009年制定頒布了《應對氣候變化林業(yè)行動計劃》,并設立了中國綠色碳基金;2011年制定了《關于推進林業(yè)碳匯交易工作的指導意見》,指出CDM林業(yè)碳匯項目交易、林業(yè)碳匯自愿交易、碳排放權交易下的林業(yè)碳匯交易統(tǒng)籌推進,重點探索推進碳排放權交易下的林業(yè)碳匯交易,這為森林碳匯生態(tài)補償?shù)氖袌龌瘜崿F(xiàn)提供了現(xiàn)實基礎。在此背景下,我國內(nèi)蒙古、廣東、云南、黑龍江等林業(yè)重點省份均不同規(guī)模地開展了造林再造林碳匯項目,并呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。

4 森林碳匯補償優(yōu)化管理研究進展

4.1 生態(tài)補償優(yōu)化管理理論研究進展

森林碳匯生態(tài)補償理論主要包括外部性與公共物品理論、生態(tài)服務價值理論、生態(tài)資本理論等,上述理論均表明:森林碳匯生態(tài)補償?shù)墨@取是實現(xiàn)森林碳匯等生態(tài)服務有效供給的關鍵[4,7,9-10]。同時,政府部門必須通過制定一定的規(guī)章制度來保障生態(tài)服務經(jīng)濟補償?shù)穆鋵嵟c優(yōu)化,維持森林經(jīng)營者對森林碳匯的有效供給,而構建碳市場就是實現(xiàn)森林碳匯生態(tài)補償?shù)囊环N重要形式。隨著國際與國內(nèi)碳匯市場的建立與發(fā)展,目前少數(shù)學者開始關注包括碳匯在內(nèi)的資源市場的不確定性風險與生態(tài)補償優(yōu)化管理的相關問題[42,43],嘗試把不確定性相關理論與分析方法引入到森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理中。

不確定性條件下森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理理論主要是指在不確定性環(huán)境背景下的生態(tài)補償獲取的相關決策與管理問題。所謂不確定性就是經(jīng)濟學中關于風險管理的概念,指的是經(jīng)濟主體對未來的經(jīng)濟狀況尤其是收益與損失的分布范圍和狀態(tài)不能確知。不確定性分析和認識作為經(jīng)典的一般均衡理論和信息、行為、制度、演化經(jīng)濟學等新興理論的重要內(nèi)容,國外眾多學者對此展開了探討。奈特最早對風險和不確定性這兩個概念進行了定義,指出了兩個概念對經(jīng)濟研究的重要性。希克斯、凱恩斯、斯蒂格勒、哈特等進一步利用風險和不確定性來解釋利潤與投資決策等問題。不確定性條件下的決策原則經(jīng)歷了數(shù)學期望最大化、期望效用最大化[44,45]和一般期望效用理論三個階段的發(fā)展和完善。它在改變經(jīng)濟學對現(xiàn)實問題分析和解釋的同時,也改變了經(jīng)濟學自身。當然,這也為碳匯項目開發(fā)業(yè)主的森林碳匯投資與生態(tài)補償獲取的決策研究提供了理論基礎[42]。

在國際與國內(nèi)碳市場不斷出現(xiàn)與快速發(fā)展的背景下,專門針對森林碳匯不確定性的定性研究開始出現(xiàn),但相對較少。事實上,林業(yè)碳匯項目在較長的開發(fā)與交易周期內(nèi),森林經(jīng)營減排效應生態(tài)補償?shù)膶崿F(xiàn)仍面臨著市場、自然與技術等不確定性風險。首先,碳交易市場作為一個新興市場存在著政策不完善、信息透明度和市場流動性較差等諸多問題,導致我國碳交易成本普遍較高;受減排目標、工業(yè)行業(yè)減排配額、能源產(chǎn)品價格、自愿減排抵消項目準入門檻、市場投機與熱錢等金融因素綜合因素的影響,碳市場價格波動頻繁且存在維持低水平波動的風險。第二,目前林業(yè)碳匯造林技術正處在初步探索階段,林業(yè)碳匯項目開發(fā)面臨著自然條件與開發(fā)技術等不確定性風險[24-26]。其次,森林碳匯項目審定和減排量核證成本、減排量交易費用受市場環(huán)境變化影響,存在較大的不確定性。但如何量化上述不確定性,特別是碳匯市場中的不確定性,并在不確定性的條件下加強對森林碳匯生態(tài)補償獲取的優(yōu)化管理等方面的實證研究較弱,需加強。

4.2 生態(tài)補償優(yōu)化管理實證研究進展

碳交易視角下的森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理主要涉及兩個方面:一方面是從宏觀層面基于國家森林碳匯減排目標的生態(tài)補償優(yōu)化管理研究,另一方面是從微觀層面對不確定性背景下項目開發(fā)商生態(tài)補償最大化經(jīng)營決策的優(yōu)化管理研究。目前,學者們基于資源與環(huán)境經(jīng)濟學、新制度經(jīng)濟學、金融學等理論,圍繞國家森林碳匯減排目標的生態(tài)補償優(yōu)化管理方面展開了不少的實證研究。在圍繞森林碳匯產(chǎn)權界定與分配管理、碳匯市場制度建設與績效等方面,陸霽全面系統(tǒng)地對林業(yè)碳匯產(chǎn)權確權及權益實現(xiàn)過程中存在的產(chǎn)權界定和配置問題進行了研究[46];張冬梅等對農(nóng)戶參與林業(yè)碳匯交易的實踐探索和制度保障進行了研究[47];華志芹等還探討了森林碳匯市場的制度安排與經(jīng)濟績效的關系,并提出了優(yōu)化森林碳匯產(chǎn)權制度安排的建議[48]。圍繞林業(yè)碳匯項目的融資與管理等方面,崔玉姝在對政府、企業(yè)、居民等主體的碳匯林項目融資行為展開理論與實證分析的基礎上,提出了碳匯林項目融資機制創(chuàng)新框架[49];陳佳樂在對影響我國CERs價格相關因素進行分析的基礎上,設計出了一款CERs價格關聯(lián)型債券。這為我國碳市場引入期權、期貨等產(chǎn)品與林業(yè)碳匯項目融資提供了借鑒[50]。此外,黃穎利等從項目開發(fā)的基本原則、項目框架設計和項目市場化三個角度系統(tǒng)分析了林業(yè)碳匯項目開發(fā),提出了林業(yè)碳匯項目開發(fā)與管理的政策建議[51]。上述相關研究為森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)與管理、政府實現(xiàn)森林增匯目標的政策制定提供了決策參考依據(jù)。

從微觀層面對不確定性背景下項目開發(fā)商生態(tài)補償最大化的經(jīng)營決策優(yōu)化管理研究相對較少。關于不確定性條件下森林碳匯最優(yōu)生態(tài)補償?shù)墨@取,于天飛分析了碳資產(chǎn)的實物期權特性,通過B-S模型對歐盟配額進行了定價研究,找到了確定波動率的方法,豐富了林業(yè)碳匯價值評估的手段[52]。但基于不確定性理論,從項目開發(fā)商(農(nóng)戶、林場、林業(yè)企業(yè)等)微觀主體對森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)優(yōu)化決策的實證研究相對較少。事實上,林業(yè)碳匯依附與林業(yè)生產(chǎn)活動和木材生產(chǎn)的期權特性決定了林業(yè)碳匯生產(chǎn)具有一定的期權性質(zhì)[53-56],且林業(yè)碳匯項目投資開發(fā)具有不可逆性、收益不確定性和投資成長性等特點,傳統(tǒng)的決策與管理方法已不適用于此類項目的投資價值評估。同時,利用實物期權定價方法,閆曄等采用B1ack-Scholes期權定價法估算了2004—2012年內(nèi)蒙古四子王旗草原的碳匯價值[57];代春艷等利用B-S定價模型理論,構建了基于實物期權的垃圾焚燒發(fā)電CCER項目投資價值評估模型,并通過某垃圾焚燒項目的實際運用,檢驗模型的有效性和合理性[58],這為森林碳匯價值評估與生態(tài)補償優(yōu)化管理提供了方法借鑒。

5 總結與展望

隨著國內(nèi)外森林碳匯交易機制與碳匯市場的興起與發(fā)展,森林固碳減排效應服務價值經(jīng)濟補償具有了可行性。現(xiàn)有研究不但從生態(tài)補償視角對國內(nèi)外森林碳匯市場機制及其相關熱點問題進行了研究,而且還從碳交易視角對不同市場主體森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理等方面進行了有益探索,相關研究為我國森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理提供了極有價值的線索,對挖掘我國森林碳匯供給潛力具有重要指導價值。

總體而言,相關研究在研究內(nèi)容和研究方法上存在幾點不足:①在碳交易背景下,專門針對森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)面臨的市場、技術和政策等方面不確定性風險的定性研究相對不足,定量實證研究匱乏。②森林碳匯開發(fā)的減排量及其價值量核算與評估的研究仍需加強。具體而言,從碳匯交易視角對森林固碳減排效應的核算研究相對較少。從不確定性處理方法和森林碳匯價值量動態(tài)評價看,已有研究對不確定性的處理。多采用現(xiàn)金流調(diào)整、折現(xiàn)率調(diào)整或敏感性分析,少數(shù)學者選擇決策樹分析方法和蒙特卡羅模擬法,而考慮生態(tài)補償實現(xiàn)面臨的多維不確定性,利用實物期權方法定量評估森林經(jīng)營減排量經(jīng)濟價值的研究匱乏。③已有關于森林碳匯生態(tài)補償管理的相關研究多是基于新制度經(jīng)濟學、資源與環(huán)境經(jīng)濟學與公共經(jīng)濟學等理論,從政府調(diào)控宏觀角度對森林碳匯生態(tài)補償管理展開研究,而從項目開發(fā)商微觀角度,探討項目開發(fā)商在不確定性風險條件下森林碳匯生態(tài)補償獲取及其決策管理的研究相對較少,沒有從項目開發(fā)商的微觀角度探討影響項目開發(fā)商生態(tài)補償獲取的主要因素及其蘊含的政策啟示。

在國際與國內(nèi)碳匯市場不斷發(fā)展、市場環(huán)境復雜多變的背景下,為了活躍我國森林碳匯市場,進一步豐富森林碳匯生態(tài)補償優(yōu)化管理相關的研究,并為林業(yè)碳匯項目開發(fā)商生態(tài)補償獲取決策和森林碳匯補償優(yōu)化管理的政策制定提供更堅實的理論和實證依據(jù),未來應加強以下方面研究:①從碳交易視角加強對森林碳匯潛力的核算研究。在考慮碳市場、政策與成本不確定性風險的條件下,對森林固碳減排效應的經(jīng)濟價值進行評估,從宏觀層面嘗試把期權與期貨等金融產(chǎn)品引入到碳市場。②嘗試從林業(yè)碳匯市場最主要的參與主體、項目開發(fā)商視角構建森林固碳減排效應生態(tài)補償獲取的優(yōu)化決策模型,探討不確定環(huán)境下最優(yōu)的臨界補償價值可能分布及其主要影響因素,并從微觀角度提出森林碳匯生態(tài)補償實現(xiàn)的政策建議。③在當前國內(nèi)與國外碳市場環(huán)境下,只有具有獨立法人資格的企業(yè)才可成為森林碳匯項目業(yè)主[5]。在我國集體林權改革后,農(nóng)戶成為森林碳匯供給的主體,在這種背景下如何進行體制創(chuàng)新使森林碳匯供給主體成為森林碳匯市場補償?shù)氖芤嬷黧w,以發(fā)揮市場對森林碳匯優(yōu)化配置的作用仍需要進一步研究。

[1]Hoen H F,Solberg B.Potential and Economic Efficiency of Carbon Sequestration in Forest Biomass Through Silvicultural Management[J].Forest Science,1994,40(3)∶429-451.

[2]Kooten G C V,Binkley C S,Delcourt G.Effect of Carbon Taxes and Subsidies on Optimal Forest Rotation Age and Supply of Carbon Services[J].American Journal of Agricultural Economics,1995,77(2)∶365-374.

[3]Benítez P,Mccallum I,Obersteiner M,etal.Global Supply for Carbon Sequestration:Identifying Least-cost Afforestation Sites Under Country Risk Consideration[R].IR-04-022,Laxenburg,Austria,2004.

[4]漆雁斌,張艷,賈陽.我國試點森林碳匯交易運行機制研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2014,(4)∶73-79.

[5]張穎,曹先磊,李栩然.中國碳交易市場發(fā)展現(xiàn)狀與潛力分析[Z].國際清潔能源發(fā)展報告(2015),2016∶45-64.

[6]吳偉光,劉強,朱臻.考慮碳匯收益情境下毛竹林與杉木林經(jīng)營的經(jīng)濟學分析[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2014,(9)∶57-70.

[7]徐莉萍,趙冠男,戴子禮.國外市場機制下森林生態(tài)效益補償定價理論及其借鑒[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2016,(8)∶101-109.

[8]車琛.我國林業(yè)碳匯市場森林管理項目的潛力研究[D].北京:北京林業(yè)大學碩士學位論文,2015.

[9]吳強,張合平.森林生態(tài)補償研究進展[J].生態(tài)學雜志,2016,35(1)∶226-233.

[10]曾以禹,吳柏海,周彩賢,等.碳交易市場設計支持森林生態(tài)補償研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2014,35(6)∶67-76.

[11]畢欣欣,李玉娥,高清竹,等.減少發(fā)展中國家毀林及森林退化排放(REDD)的各方觀點及對策建議[J].氣候變化研究進展,2010,6(1)∶65-69.

[12]王爽,武曙紅,于天飛,等.REDD+機制各締約方觀點總結分析及我國對策建議[J].世界林業(yè)研究, 2013,26(4)∶11-17.

[13]Angelsen A.Moving Ahead with REDD[C].//Issues,Options and Implications,Center for International Forestry Research.CIFOR.2010.

[14]Lu H,Liu G.A Case Study of REDD+ Challenges in the Post-2012 Climate Regime:The Scenarios Approach[J].Natural Resources Forum,2012,36(3)∶192-201.

[15]Lu H,Liu G.Distributed Land Use Modeling and Sensitivity Analysis for REDD+[J].Land Use Policy,2013, 33(4)∶54-60.

[16]盧鶴立,劉桂芳.REDD+集成評估模型構建與情景模擬[J].中國科學:地球科學,2014,44(7)∶1588-1599.

[17]郗婷婷.REDD+機制參與碳交易的理論研究及路徑設計[D].長春:東北林業(yè)大學碩士學位論文,2014.

[18]雪明.中國REDD+項目管理體系的構建[D].北京:北京林業(yè)大學碩士學位論文,2014.

[19]王璐.我國實行REDD+融資機制可行性分析[D].北京:北京林業(yè)大學碩士學位論文,2013.

[20]曾維忠,張建羽,楊帆.森林碳匯扶貧:理論探討與現(xiàn)實思考[J].農(nóng)村經(jīng)濟, 2016,(5)∶17-22.

[21]孫麗英,李惠民,董文娟,等.在我國開展林業(yè)碳匯項目的利弊分析[J].生態(tài)科學,2005,24(1)∶42-45.

[22]劉偉華,張宏玉.CDM下的森林碳匯項目給我國林業(yè)發(fā)展帶來的機遇[J].生態(tài)經(jīng)濟(中文版),2009,(5)∶163-164.

[23]武曙紅,張小全,李俊清.CDM林業(yè)碳匯項目的泄漏問題分析[J].林業(yè)科學,2006,42(2)∶98-104.

[24]武曙紅,張小全,李俊清.CDM造林或再造林項目的基線問題[J].林業(yè)科學,2006,42(4)∶112-116.

[25]武曙紅,張小全.CDM林業(yè)碳匯項目的非持久性風險分析[J].林業(yè)科學,2007,43(8)∶123-126.

[26]武曙紅,宋維明.CDM造林再造林項目源匯估計的不確定性源及其估算方法[J].林業(yè)科學,2010,46(4)∶31-36.

[27]尹曉芬,王曉鳴,王旭,等.林業(yè)碳匯項目基準線和監(jiān)測方法學及應用分析——以貴州省貞豐縣林業(yè)碳匯項目為例[J].地球與環(huán)境,2012,40(3)∶167-172.

[28]馮亮明,肖友智.造林再造林碳匯項目的成本收益分析[J].林業(yè)經(jīng)濟問題,2008,28(5)∶405-409.

[29]龔榮發(fā),何勇,黃薇薇,等.川西北CDM碳匯項目碳匯價值潛力估算[J].林業(yè)經(jīng)濟,2015,(5)∶38-41,75.

[30]許文強,支玲.涉及國際碳匯貿(mào)易的林業(yè)項目碳匯價值的確定——基于森林碳匯經(jīng)濟學特性的分析[J].林業(yè)經(jīng)濟問題,2008,28(5)∶401-404.

[31]張治軍,張小全,朱建華,等.清潔發(fā)展機制(CDM)造林再造林項目碳匯成本研究——以CDM廣西珠江流域治理再造林項目為例[J].氣候變化研究進展,2009,5(6)∶348-356.

[32]唐曉川,孫玉軍,王紹強,等.我國南方紅壤區(qū)CDM造林再造林項目實證研究——以千煙洲生態(tài)試驗站為例[J].自然資源學報,2009,24(8)∶1477-1487.

[33]楊帆,曾維忠,張維康,等.林農(nóng)森林碳匯項目持續(xù)參與意愿及其影響因素[J].林業(yè)科學,2016,52(7)∶138-147.

[34]明輝,漆雁斌,李陽明,等.林農(nóng)有參與林業(yè)碳匯項目的意愿嗎——以CDM林業(yè)碳匯試點項目為例[J].農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟,2015,(7)∶102-113.

[35]楊帆,莊天慧,曾維忠.農(nóng)村精英森林碳匯項目組織意愿及其影響因素分析[J].科技管理研究,2016,36(4)∶201-206.

[36]陳娟麗.我國林業(yè)碳匯存在的障礙及法律對策[J].西北農(nóng)林科技大學學報(社會科學版),2015,(5)∶154-160.

[37]彭斯震,常影,張九天.中國碳市場發(fā)展若干重大問題的思考[J].中國人口·資源與環(huán)境,2014,24(9)∶1-5.

[38]劉偉平,戴永務.碳排放權交易在中國的研究進展[J].林業(yè)經(jīng)濟問題,2004,24(4)∶193-197.

[39]李怒云,龔亞珍,章升東.林業(yè)碳匯項目的三重功能分析[J].世界林業(yè)研究,2006,19(3)∶137-141.

[40]何英,張小全,劉云仙.中國森林碳匯交易市場現(xiàn)狀與潛力[J].林業(yè)科學,2007,43(7)∶106-111.

[41]孔凡斌.林業(yè)應對全球氣候變化問題研究進展及我國政策機制研究方向[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2010,(7)∶105-109.

[42]王素鳳,楊善林.碳減排的不確定性與政策效率:一個研究綜述[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2015,29(4)∶47-52.

[43]葛世龍,周德群.可耗竭資源市場中的不確定性研究綜述[J].中國人口·資源與環(huán)境,2007,17(5)∶18-21.

[44]Neumann J,Morgenstern O.Theory of Games and Economic Behavior[M].Princeton:Princeton University Press,1944.

[45]Edwards W.The Theory of Decision Making[J].Psychological Bulletin,1954,51(4)∶380.

[46]陸霽.林業(yè)碳匯產(chǎn)權界定與配置研究[D].北京:北京林業(yè)大學碩士學位論文,2014.

[47]張冬梅,鄧雅芬.農(nóng)戶參與林業(yè)碳匯交易的實踐探索和制度保障[J].福建論壇(人文社會科學版), 2016,(8)∶213-219.

[48]華志芹.森林碳匯市場的產(chǎn)權制度安排與經(jīng)濟績效研究[J].湖南社會科學,2015,(3)∶115-119.

[49]崔玉姝.碳匯林項目融資主體行為研究[D].石家莊:河北農(nóng)業(yè)大學碩士學位論文,2015.

[50]陳佳樂.核證減排量(CERs)價格聯(lián)動型債券設計與定價[D].長春:東北財經(jīng)大學碩士學位論文,2012.

[51]黃穎利,秦會艷,黃萍.林業(yè)碳匯項目開發(fā)可行性設計[J].資源開發(fā)與市場,2013,29(8)∶806-808.

[52]于天飛.碳排放權交易的市場研究[D].南京:南京林業(yè)大學碩士學位論文,2007.

[53]葛顏祥,胡繼連,張維,等.基于期權的林木產(chǎn)權評估[J].資源科學,2005,27(1)∶80-85.

[54]李子敬,張守攻,孫曉梅,等.用實物期權法確定日本落葉松紙漿林的最優(yōu)輪伐期[J].林業(yè)科學,2012, 48(5)∶61-66.

[55]張衛(wèi)民,王冠.林業(yè)企業(yè)實物期權法價值評估研究[J].云南財經(jīng)大學學報,2012(6)∶137-145.

[56]宋曉梅,田海龍,秦濤,等.考慮碳成本與收益的森林和林地資源實物期權定價理論研究[J].科技管理研究, 2014,34(16)∶200-204.

[57]閆曄,修長柏.基于期權定價理論的草原碳匯價值評估——以內(nèi)蒙古四子王旗為例[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境, 2014,28(11)∶31-36.

[58]代春艷,周艷玲.基于實物期權的垃圾焚燒發(fā)電CCER項目投資價值評估研究[J].生態(tài)經(jīng)濟(中文版),2016,32(4)∶123-127.

ResearchProgressonOptimalManagementofEcologicalCompensationofForestCarbonSequestrationfromPerspectiveofCarbonTrading

CAO Xian-lei1,ZHANG Ying1,SHI Xiao-liang2,WANG Kang3

(1.School of Economics and Management,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;2.School of Economics and Management,Shenyang Agricultural University,Shenyang 110866,China;3.Zhejiang Aamp;F University,Lin′an 311300,China)

It was carbon trading that was an important way to realize the ecological compensation of forest carbon sequestration.However,the development and trade of forest carbon sequestration was faced with uncertainty of technology and market.Therefore,to play the strategic role of forest in response to global climate change,how to make full use of the carbon market to achieve the ecological compensation and to strengthen its optimal management was not only urgently needed to solve,but also a hot and difficult problem in ecological economics research at home and abroad.Based on the mechanism of ecological compensation in market and optimal management of forest carbon sink management,the main research progress of market mechanism of forest carbon sequestration,uncertainty risk and optimal management of ecological compensation of forest carbon sequestration from the perspective of carbon trading were to be clarified respectively through the analysis of relevant literature.And then,according to the existing research and the construction background of the national carbon market,the direction of future research on the realization and optimal management of ecological compensation of forest carbon sink were to be put forward from the macro and micro level in the paper.

market mechanism;forest carbon sink;ecological compensation;optimal management

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.04.009

X196

A

1005-8141(2017)04-0430-06

2017-02-13;

2017-03-31

甘肅省甘南州迭部縣項目“迭部縣生態(tài)系統(tǒng)碳匯價值評估及生態(tài)資產(chǎn)負債表編制研究”(編號:2016HXFWJGY014);內(nèi)蒙古扎蘭屯市項目“森林資源綜合效益評估及環(huán)境資產(chǎn)負債表編制研究”(編號:2014HXZXJGXY025)。

曹先磊(1988-),男,河南省臺前人,博士研究生,研究方向為森林資源與環(huán)境經(jīng)濟。

張穎(1964-),男,陜西省眉縣人,博士,博士生導師,中美富布賴特學者,研究方向為自然資源與環(huán)境資源價值評價。