林農氣候變化感知及適應性行為研究

——以四川大熊貓保護區947戶農戶為例

陳俐靜,段 偉,呂素潔,溫亞利

(1.北京林業大學 經濟管理學院,北京100083;2.華南農業大學 經濟管理學院,廣東廣州510642)

林農氣候變化感知及適應性行為研究

——以四川大熊貓保護區947戶農戶為例

陳俐靜1,段 偉2,呂素潔1,溫亞利1

(1.北京林業大學 經濟管理學院,北京100083;2.華南農業大學 經濟管理學院,廣東廣州510642)

基于四川省大熊貓保護區周邊947戶農戶的調查數據,運用Heckman Probit兩階段模型分析了林農氣候變化感知與適應性行為選擇;通過構建MNL模型,進一步探究林農選擇各項適應性行為的影響因素。結果表明:氣候變化感知是林農采取適應性行為的基礎,年齡、文化程度和家庭受到自然災害對林農的氣候變化感知與適應性行為均有正向顯著影響,而在保護區內的居住因素對其氣候變化感知與適應性行為均有負向顯著作用,林地面積、購買森林保險、借貸可獲得性和接受保護區培訓并未影響林農的氣候變化感知,但對他們采取適應性措施具有顯著正向作用。基于研究,提出提高林農教育水平、增強文化素質、提高抗災能力、完善信貸服務體系、加強社區共管模式、開展保護區專項培訓等建議。

氣候變化;感知;適應性行為;林農;大熊貓保護區

1 引言

全球氣候變化影響不但涉及的尺度大、層次深、范圍廣,而且加重了很多發展中國家和貧困地區生態環境的脆弱性。農業是受其影響最大的行業之一,依賴自然資源為生計資本的農業人口更是缺乏能力應對日益增加的氣候風險[1]。氣候變化在病蟲害、水資源等方面產生一系列負面影響,從而引起糧食產量減少、農民收入降低[2]。適應在減輕氣候變化不利影響方面具有重大作用,因此國際高度重視全球氣候變化問題,把適應作為一種應對氣候變化的政策選擇備受學術界和決策層的廣泛關注[3]。國際上IPCC第五次評估報告科學地表明了社會可持續發展的重要準則是適應氣候變化,從國家社會管理和戰略規劃層次上促進農戶適應氣候變化極具重要性[4]。現階段,國外針對農戶的氣候變化認知和適應性行為已開展了大量研究。氣候變化對地區影響具有差異性,農戶根據當地降雨、氣溫等獲得“局部”的氣候變化認知,并選擇相應的適應性行為[5]。農戶的氣候變化感知在很大程度上受文化程度、收入等方面的影響[6]。農戶對氣候變化感知是適應性行為選擇的基礎和前提,感知越強烈,適應行為越明顯,農戶將更加主動地采取應對氣候變化機制[7,8]。農戶可通過種植品種的改變、植樹、灌溉、外出打工等方式適應氣候變化[9-13]。性別、年齡、受教育水平、收入水平、借貸能力、家庭特征、地理位置、所擁有的土地面積、氣象信息等會對農戶采取適應性行為產生重要影響[11-15]。

目前,國內在探討農戶氣候變化感知和適應性行為的研究文獻在正快速增加。有研究以新疆于田縣600戶農戶調查數據為例,定量分析了干旱區農戶的氣候變化感知適應性行為的差異性。研究表明,戶主性別、家庭年均純收入、社會網絡、氣候因素等變量對農戶感知和適應性行為產生顯著影響[16]。還有學者利用江西省346份農戶樣本,結合Heckman Probit選擇模型實證分析了我國南方稻區農戶適應氣候變化行為的影響因素,結果表明戶主年齡、文化程度、地理位置、氣象因素等因素對農戶的氣候變化適應性行為決策有顯著影響[15]。農戶可能采用的適應性行為包括轉向非農就業、購買農業保險、多樣化種植、調整施肥施藥行為、改種農作物品種,或依賴政府財政支持修建基礎設施、改善農田周邊環境等適應性措施[17,18]。總體來說,學者們開展探討農戶的氣候變化感知與適應性行為為進一步研究奠定了良好的基礎,但國內外研究對象局限于種植類農業,覆蓋范圍相對較窄。國內該類研究起步較晚,忽略了對林業的關注,更是缺乏對自然資源依賴度高又居住于偏遠山區的林農對氣候變化感知與適應性行為的實證分析。自然保護區是應對氣候變化的關鍵區域,分布在生態環境敏感、經濟不發達的邊遠區域。本文以保護區周邊的林農作為研究對象,利用在四川省16個大熊貓保護區內947份農戶的有效調查數據,借助計量模型分析,探討影響保護區周邊林農的氣候變化認知和對氣候變化適應性行為的選擇因素,進一步補充不同類型的農戶在氣候變化感知與適應性行為差異性方面的研究,給出相應的提高保護區林農適應氣候變化的能力,合理制定應對氣候變化措施的政策建議。

2 材料與方法

2.1 研究區域與數據來源

2015年8月、10月,北京林業大學經濟管理學院組織調查人員赴四川省進行調研。項目組根據四川省保護區的總體情況,控制國家級省級自然保護區的選取比例為3∶1,即四川省12個國家級大熊貓自然保護區、4個省級大熊貓自然保護區為實地調查區域。地理位置分布于四川的邛崍山脈和夾金山脈,涉及成都、綿陽、阿壩、雅安等9市18縣40個自然村(表1),其中雷波縣和馬邊彝族自治縣是國家級貧困縣。根據2015年發布的第四次大熊貓調查報告,四川野生大熊貓種群數量占全國第一位,調查區域內大熊貓數量達到440只,占四川省總數量的30%。研究區域的選取考慮到了保護區的不同級別(國家級、省級),成立時間長短和區域分布差異,因此能較好地代表四川省大熊貓保護區的情況。

表1 研究區域概況及樣本分布

調查采取分層抽樣與隨機抽樣相結合的方式,抽樣村是在當地保護區管理人員的幫助下選取的,可充分代表保護區周邊情況。樣本農戶的選取使用隨機抽樣和典型抽樣相結合的方法,由調研團隊成員盡量選擇農戶戶主進行“一對一”的訪問調查,如果戶主外出則對其妻子或家庭其他永久居住的成年人(18周歲以上)進行調查,及時記錄農戶信息。此次調研共獲取問卷970份,剔除無效問卷,最終有效樣本數據947份,問卷有效率97.63%。被調查農戶的基本特征見表2。樣本農戶戶主以男性為主,調查對象平均年齡48歲,農戶文化程度普遍較低,69%的農戶主要從事農林業。

2.2 模型構建

Heckman Probit模型構建:氣候變化的感知是林農考慮是否采取適應性行為的基礎,即林農對氣候變化感知與適應性行為有兩個先后順序關系,但有感知的農戶未必一定會采取適應性行為,無感知的農戶也有可能因為從眾心理選擇適應性措施。適應性行為的選擇分析與氣候變化感知分析有所不同,這樣可能會產生樣本選擇偏差,而采用Heckman Probit模型可避免樣本產生偏差。

林農的氣候變化感知模型構建:

式中,因變量代表的是林農對氣候變化有無感知,為得到該信息,問卷中設計了“與過去10年相比,您認為所在保護區的溫度或降水是否變化,怎么變?”的問題,回答有變化即有感知,則p=1;否則p=0。式(1)右側 H(-)是累積分布函數;x1、x2、x3、…xn是 n個林農氣候變化感知的影響因素。

林農的適應性行為選擇模型構建:

式中,y*表示潛在變量,當y*≤0時,則被觀察的數據y為0;當被觀測數據y*>0時,則被觀察的數據y為潛在變量 Y*。x1、x2、x3、…xk表示 k個影響林農氣候變化適應性行為選擇的因素;ε表示誤差項。為了得到該信息,問卷設計了“您是否采取了一些措施來應對氣候變化”,回答是則采取了適應性行為,取值為“1”,否則為“0”。

MNL模型構建:MNL模型的理論基礎是隨機效用理論,即保護區周邊林農適應性行為選擇是根據效用最大化的原則進行決策,任何一項決策不會影響其他決策行為的參數估計。在特定時期t下,Uj和Uk分別表示農戶i在決定采納適應性措施j或k類型下農戶的感知效用是效用函數的主體部分,εjt和εkt是效用函數的誤差項。

該模型的因變量是一個多元選擇型變量,即農戶對適應性措施的選擇。根據所選措施感知效用最大化,通過查閱文獻并結合對農戶的走訪調查發現,保護區林農應對氣候變化的常見措施包括改種生長周期短的作物品種、改變生活能源方式、加大林業生產投入、增加化肥與農藥使用強度、非農就業轉移等適應性措施。本文考慮林農有6種選擇性行為,即5種適應性措施和無措施。把林農適應性選擇行為作為MNL模型的因變量,MNL模型構建為:

式中,P為概率函數;i為農戶樣本;j為農戶氣候變化適應性行為;xi為影響農戶適應性行為的因素;β′為待估參數。

2.3 變量選取

氣候變化對保護區林農的生產生活產生很大影響,尤其是在林業生產方面。通過查閱國內外文獻,結合當地保護區的實地調查情況,發現林農對氣候變化的感知與適應性行為選擇受很多因素影響,體現在林農自身特征變量、家庭特征變量與保護區特征變量三大方面。林農特征變量包括被訪者性別、年齡、文化程度、工作類型、是否擔任村干部;家庭特征變量包括林地面積、家庭勞動力占比、人均總收入對數、家庭林業經營積極性、是否受到自然災害、是否購買森林保險和借貸獲得情況;保護區特征變量包括是否居住在保護區內、是否參加保護區培訓。基于此,從林農個體特征變量、家庭特征變量和及保護區變量三個方面對保護區周邊林農的氣候變化感知及適應性行為選擇影響因素進行研究,變量描述性統計結果見表2。

表2 變量描述性統計

通過對保護區947份有效農戶數據的整體分析,大致了解到保護區林農的氣候變化感知與適應情況。根據分析,81.85%的被訪者認知到氣候變化。其中,65.76%的被訪者認為氣溫上升、氣候變暖;45.40%的被訪者認為近幾年來降雨量不規律,部分年份還會出現較大降雨量導致泥石流等自然災害頻發;14.27%的被訪者認為降水變少。同時,有認知到氣候變化的林農在適應行為選擇上采取了一種或多種的適應性措施,如加大林業投入、增加農藥與化肥使用、非農就業轉移等,其中改變生活用能是林農選擇各項適應性行為中比例最大的。

3 實證分析

3.1 模型結果估計

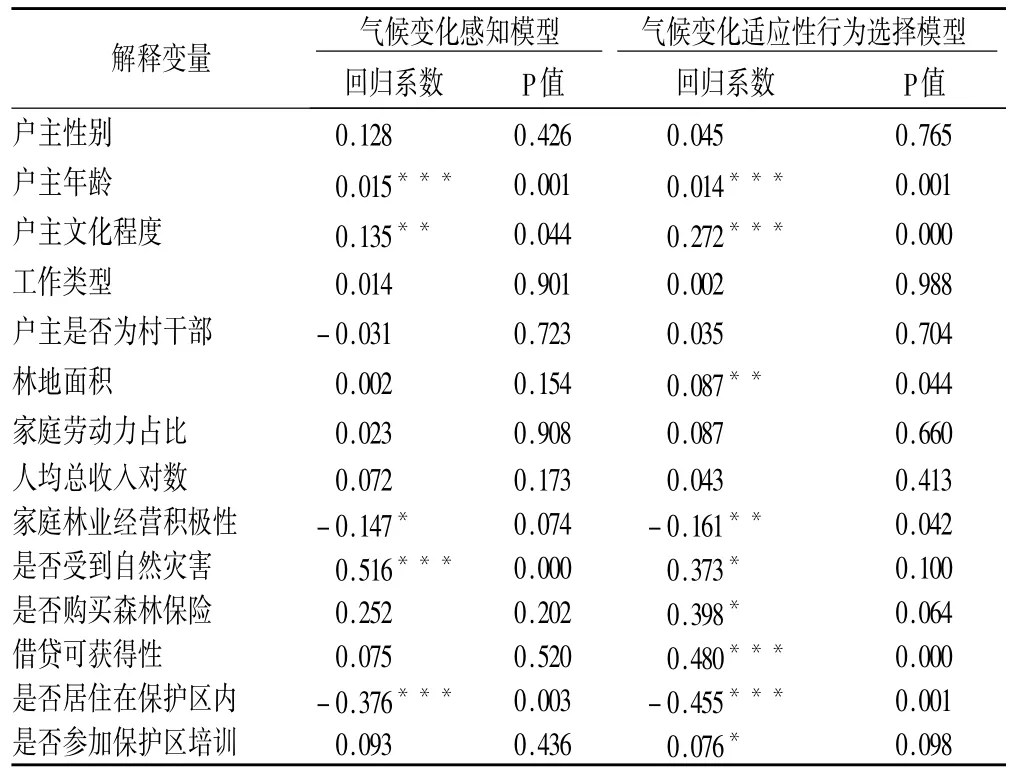

Heckman Probit模型結果:通過Heckman Probit模型對保護區林農的氣候變化感知與適應性行為選擇進行回歸分析,分析結果見表3。從表3可知,Rho值顯著不為零,P<0.001、Wald chi2= 1335.27,說明這些樣本存在選擇性偏差,所以Heckman模型是比較適用的。

表3 Heckman Probit 模型估計結果

MNL模型結果:為了探討影響自然保護區周邊林農的適應性行為選擇因素,有必要對樣本進行適應性行為選擇的整體分析,84.45%的被調查者有適應性行為,15.55%的被調查無適應性行為。根據Semit等人研究的適應性行為標準,結合調研地相關統計資料,我們將有適應性行為的林農劃分為主動適應型和被動適應型,劃分的依據是觀察氣候變化時間并進行自我調整的時間[19]。從表4可見,林農選擇生活用能方式改變、非農就業轉移和加大林業生產投入的適應性行為屬于主動適應,而林農選擇增加化肥與農藥使用強度和改種生長周期短的作物的適應性行為屬于被動適應。

表4 適應性行為選擇描述性統計

本研究在分析影響林農適應性行為選擇的因素時,將林農對氣候變化認知情況納入MNL模型分析,進一步探究保護區林農在選擇適應性行為是否受氣候變化感知決定。以“改變生活能源方式”作為參照組,模型估計結果見表 5,Log likehood值為 -148.6859、P<0.00001,說明模型整體擬合效果顯著。

表5 適應性行為選擇模型各變量邊際影響

3.2 模型結果分析

通過兩個模型估計結果可知,Heckman模型分析了林農的氣候變化感知和基于氣候變化感知前提下適應性行為選擇的影響因素,有效避免了樣本選擇偏差。MNL模型進一步深入分析了林農的氣候感知與適應性行為的關系,探究了保護區各類適應性措施的影響因素。從表5可知,林農采取適應性行為的重要決定因素是氣候變化感知,有感知的林農更愿意選擇適應性措施;林農改變生活用能方式、改種生長周期短的作物、加大林業生產投入、增加農藥與化肥使用強度、非農就業轉移均通過了MNL模型的顯著性檢驗。但根據表5的系數可知,女性更具傾向性地進行非農就業轉移,降低氣候變化風險,這與Asfaw、Admassie的研究相符合。即男性林農更愿意承擔適當風險,考慮繼續從事農林業,而女性林農的風險意識高,不愿意承擔由于氣候變化導致的風險,因此女性林農更愿意以打工等方式進行非務農轉移[20]。被訪者年齡在Heckman模型中通過了1%水平的顯著性檢驗,說明具備勞動能力的林農,年齡越大、從事農林業時間越久,經驗與技能更豐富,氣候變化認知度越靈敏,采取適應性行為的可能性越大。尤其是對保護區周邊年齡較大的林農,由于對新技術的學習能力受限,出于勞動經驗和較強的林業依賴性,所以更愿意采取加大林業生產投入來應對氣候變化的不利影響。

被訪者的文化程度均通過了模型的顯著性檢驗,其顯著性水平很高,表明文化程度越高的林農越容易認知氣候變化,越有可能選擇適應性措施;文化層次每上升一級,林農改變生活用能方式的可能性相應地增加1.67%,采取改種生產周期短的作物的可能性增加0.25%,加大林業生產投入的概率增大4.19%,增加化肥與農藥使用強度的可能性增加5.86%,選擇非農就業轉移的可能性增加3.41%,選擇不采取適應性行為的概率降低3.16%。這與Maddison的研究相符合。即農戶感知氣候變化與文化程度緊密相關,且文化程度對選擇各項適應性措施都具有正向邊際效應[21]。林地面積是直接反應保護區農戶在林業生產投入情況的變量,在Heckman模型中只通過了適應性行為選擇的顯著性檢驗。林地面積每多出一個單位,林農在農藥與化肥使用強度的概率會降低0.7%。根據實際調查,保護區大部分農戶對自然災害的抵抗性差,林地面積越大,林農的時間精力越有限,加上施加化肥與農藥會使生產成本變高,收益降低,因此林地面積越多的林農更容易選擇減少化肥與農藥的使用強度。

保護區林農的林業經營積極性在Heckman模型中只通過適應性行為選擇的顯著性檢驗。對林業積極性越高的林農,加大投入林業生產適應性行為的可能性增加3.96%。通過實地調研,林農經營林業的積極性越高,就會擴大林業生產規模或投入更多的勞動力。林業經營積極性高的林農會使他們在無感知氣候變化情況下仍采取適應氣候變化行為的可能性。

借貸可獲得性對林農認知氣候變化的影響不顯著,卻對其適應性行為的選擇具有顯著的正向影響。在其他條件不變的情況下,越容易獲得借貸的林農傾向于采用非農就業轉移的適應性措施,在應對氣候變化的能力上更具有主動權。具體來說,與借貸可獲得性較差的林農相比,擁有借貸能力的林農采取適應性措施的期望比例高14.56%。借貸可獲得性能支持林農進行非農就業轉移。根據實地調查,保護區林農進行非農就業轉移的方式主要有經營農家樂或外出打工等,借貸可獲得能一定程度上滿足林農的資金需求,降低應對氣候變化的風險。這與朱紅根等的研究結論即林農的資本對他們的適應性行為具有正向顯著影響相吻合[15]。

受過自然災害對林農認知氣候變化與適應性行為均有顯著的正向影響。自然災害是氣候變化產生的最直觀的不利影響,因此遭受過自然災害的林農對氣候變化有直接的認知,更愿意采取改種生長周期短作物,因為該適應性措施會分散氣候變化的風險。因此,有遭受過自然災害的林農比未遭受過災害的林農采取改種生長周期短的作物的可能性增大14.56%。

參加保護區培訓對氣候變化感知的影響不顯著,但對適應性行為選擇有顯著正向影響。在其他條件不變的情況下,與沒有參加保護區相關培訓的林農相比,參加過保護區培訓的林農傾向于采取增加農藥與化肥的使用強度和非農就業轉移的氣候適應性行為。具體來說,與沒有參加過保護區培訓的林農相比,參加過培訓的林農采取適應性行為措施的可能性分別增加了10.39%和5.18%。保護區的相關培訓提升了林農的自身素質,促使他們獲得技術和學習能力的提升或提高其掌握技術的水平與能力,所以參加過培訓的林農更主動地采取適應性措施。

是否居住在保護區內是林農在氣候變化認知與適應性行為選擇的重要指標。林農居住的地理位置通過了兩個模型的檢驗,其顯著性水平保持在1%內,說明居住在保護區內的林農比居住在保護區外的林農對氣候變化認知更強烈,更愿意采取改變生活用能和改種生長周期短的作物應對氣候變化。由于大熊貓保護區嚴格的管理限制,居住在保護區內的林農漸漸脫離以薪材作為傳統的生活用能,更傾向改變生活能源,如使用電能和太陽能。同時,由于保護區內比保護區外的林農經濟水平更低,經濟來源渠道有限,所以保護區內的林農愿意改種生長周期短的作物以獲得更快的經濟效益或進行非農就業轉移來提高整體收入水平。保護區外的林農受管理限制弱且技術能力比保護區內的林農強,他們在應對氣候變化時更傾向于增加農藥化肥的使用來提高收益。因此,居住在保護區內的林農與保護區外的林農相比,由于收入來源受限更愿意種植周期短的作物以獲取更多的經濟效益。

4 結論與建議

4.1 結論

本研究基于四川省16個大熊貓保護區共947戶農戶的實地調研獲取微觀數據,就林農自身特征、家庭特征、保護區特征三個方面對林農氣候變化感知及適應性行為選擇的影響因素進行了實證探究。研究結果表明,林農的氣候變化感知是他們選擇適應性行為的決定因素。在林農自身特征上,年齡和文化程度對林農認知氣候變化與采取適應性措施具有顯著的正向影響,文化程度較高的林農能采取更多的適應性措施,而戶主的性別、工作類型、是否為村干部均未影響林農的氣候變化感知與適應性行為;在家庭特征方面,林地面積、是否購買森林保險、借貸可獲得性未影響林農的氣候變化感知,卻對林農的適應性行為產生顯著影響,遭受過自然災害因素對林農的氣候變化感知與適應性行為選擇均有正向的顯著影響;在保護區方面,居住在保護區內的地理因素對林農氣候變化感知與適應性行為選擇均有十分顯著的負向影響,而林農是否接受過保護區的培訓未對他們的氣候變化感知有影響,而對林農在選擇增加化肥農藥投入或非農就業轉移方面具有顯著的正向影響。

4.2 建議

提高林農的氣候變化感知能力并促使林農采取適應性措施是保護區周邊林農積極應對氣候變化不利影響與降低氣候變化風險的重要手段。保護區在履行生物多樣性管理保護職責時,應把提高林農的氣候變化應對能力、促進社區保護與發展作為工作重點。因此,政府和保護區在制定農戶適應氣候變化的政策應從三個方面加大關注:①提高林農的教育水平,增強文化素質。政府應注重教育投入,尤其要加大居住在保護區內林農的教育力度。林農的文化程度對信息獲取程度與技能運用具有積極作用,能增強氣候變化感知能力,為他們主動采取適應性措施創造有利條件。②提高林農的抗災能力,完善信貸服務體系。保護區應增加基礎設施建設,尤其是在道路和通訊設備設施方面,多點建立氣候觀測站,加強系統監測,為林農提供更快更高質量的氣象信息,提高林農的氣候變化感知能力和抗災能力。同時,加大保護區的生態補償額度,降低信貸門檻,為他們選擇適應性行為具有資金保障。③加強社區共管模式,開展保護區專項培訓。社區共管模式有利于林農對內部氣候變化的信息交流,增強氣候變化感知。培訓應重點落實在幫助林農掌握新技術和新知識,加強引導林農采取適應性措施,降低氣候變化的風險。

[1]Skoufias E,Rabassa M,Olivieri S.The Poverty Impacts of Climate Change:A Review of the Evidence[J].Policy Research Working Paper,2011,51(3)∶1-5.

[2]Adams R M,Hurd B H,Lenhart S,et al.Effects of Global Climate Change on Agriculture:An Interpretative Review[J].Climate Research,1998,11(1)∶19-30.

[3]Smit B,Wandel J.Adaptation,Ddaptive Capacity and Vulnerability[J].Global Environmental Change,2006,16(3)∶282-292.

[4]段居琦,徐新武,高清竹.IPCC第五次評估報告關于適應氣候變化與可持續發展的新認知[J].氣候變化研究進展,2014,10(3)∶197-202.

[5]Brondizio E S,Moran E F.Human Dimensions of Climate Change:The Vulnerability of Small Farmers in the Amazon[J].Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci,2008,363(1498)∶1803-1809.

[6]Roco L,Engler A,Bravo- Ureta B E,et al.Farmers′Perception of Climate Change in Mediterranean Chile[J].Regional Environmental Change,2014,15(5)∶1- 13.

[7]Sérès C.Agriculture in Upland Regions Is Facing the Climatic Change:Transformations in the Climate and How the Livestock Farmers Perceive Them;Strategies for Adapting the Forage Systems[J].Fourrages,2010,(204)∶297-306.

[8]Below T B,Mutabazi K D,Kirschke D,et al.Can Farmers′Adaptation to Climate Change Be Explained by Socio- economic Household- level Variables?[J].Global Environmental Change,2012,22(1)∶223-235.

[9]吳建國,呂佳佳.氣候變化對大熊貓分布的潛在影響[J].環境科學與技術,2009,32(12)∶168- 177.

[10]Brondizio E S,Moran E F.Human Dimensions of Climate Change:The Vulnerability of Small Farmers in the Amazon[J].Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci,2008,363(1498)∶1803-1809.

[11]Bryan E,Deressa T T,Gbetibouo G A,et al.Adaptation to Climate Change in Ethiopia and South Africa:Options and Constraints[J].Environmental Science & Policy,2009,12(4)∶413-426.

[12]呂亞榮,陳淑芬.農民對氣候變化的認知及適應性行為分析[J].中國農村經濟,2010,(7)∶75-86.

[13]丁勇,侯向陽,秦艷,等.半農半牧區農戶生產現狀及對氣候變化的感知與應對——基于內蒙古林西縣的調查研究[J].中國農學通報,2011,27(14)∶104-112.

[14]Sahu N C,Mishra D.Analysis of Perception and Adaptability Strategies of the Farmers to Climate Change in Odisha,India[J].Apcbee Procedia,2013,(5)∶123-127.

[15]朱紅根,周曙東.南方稻區農戶適應氣候變化行為實證分析——基于江西省36縣(市)346份農戶調查數據[J].自然資源學報,2011,26(7)∶1119-1128.

[16]譚靈芝,馬長發.中國干旱區農戶氣候變化感知及適應性行為研究[J].水土保持通報,2014,34(1)∶220- 225.

[17]吳婷婷.南方稻農氣候變化適應行為影響因素分析——基于蘇皖兩省364戶稻農的調查數據[J].中國生態農業學報,2015,23(12)∶1588-1596.

[18]陳歡,周宏,王全忠,等.農戶感知與適應氣候變化的有效性分析——來自江蘇省水稻種植戶的調查研究[J].農林經濟管理學報,2014,(5)∶467-474.

[19]Smit B,Burton I,Klein RJT,et al.The Science of Adaptation:A Framework for Assessment[J].Mitigation & Adaptation Strategies for Global Change,1999,4(3-4)∶199-213.

[20]Asfaw A,Admassie A.The Role of Education on the Adoption of Chemical Fertiliser under Different Socioeconomic Environments in Ethiopia[J].Agricultural Economics,2004,30(3)∶215-228.

[21]Maddison D J.The Perception of and Adaptation to Climate Change in Africa[J].Social Science Electronic Publishing,2010,(1)∶1-53.

Study on Climate Change Perception and Adaptive Behavior of Forestry Farmers——Taking 947 Farmers in the Giant Panda Reserve of Sichuan as an Example

CHEN Li- jing1,DUAN Wei2,LU Su- jie1,WEN Ya- li1

(1.School of Economics and Management,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;2.School of Economics and Management,South China Agricultural University,Guangzhou 510642,China)

Based on the survey data of 947 peasant households around the panda reserve in Sichuan Province,this paper analyzed the climate change perception and adaptive behavior selection of the forest farmers through the two- stage model of Heckman Probit.By constructing the MNL model,the authors further explored the influencing factors of the adaptive of the forest farmers.The results showed that the climate change perception was the foundation,and the forestry farmers′age,educational level and the natural disaster of family had a positive effect on climate change awareness and adaptive behaviors,while whether living in protected area were negative factors.Woodland area,accessible of the forest insurance,credit availability and whether reserving training did not affect the climate change awareness of farmers but had significant positive effect to the adaptive measures.Based on the research,it proposed to improve the level of education and enhance the cultural quality,improve the ability of disaster resistance and improve the credit service system,strengthen the community management model and carry out special training for the protected areas.

climate change;perception;adaptive behavior;forestry farmer;giant panda reserve

F326.2;X196

A

1005-8141(2017)11-1306-06

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.11.005

2017-09-04;

2017-10-21

國家自然科學基金項目“保護與發展:社區視角下協調機制研究”(編號:71373024)。

陳俐靜(1992-),女,福建省莆田人,碩士研究生,主要研究方向為資源與環境經濟學。

溫亞利(1963-),男,黑龍江省綏化人,教授,博士生導師,主要研究方向為資源與環境經濟學。