封面故事

航空工業機電董事長 王 堅

封面故事

航空工業機電董事長 王 堅

作為航空工業的“國家隊”,航空工業機電系統有限責任公司始終將軍民融合視為生存的根基,努力踐行技術同源、產品同根、價值同向,推進軍民融合不斷走向深入,向著全產業鏈、全生命周期各要素延伸。

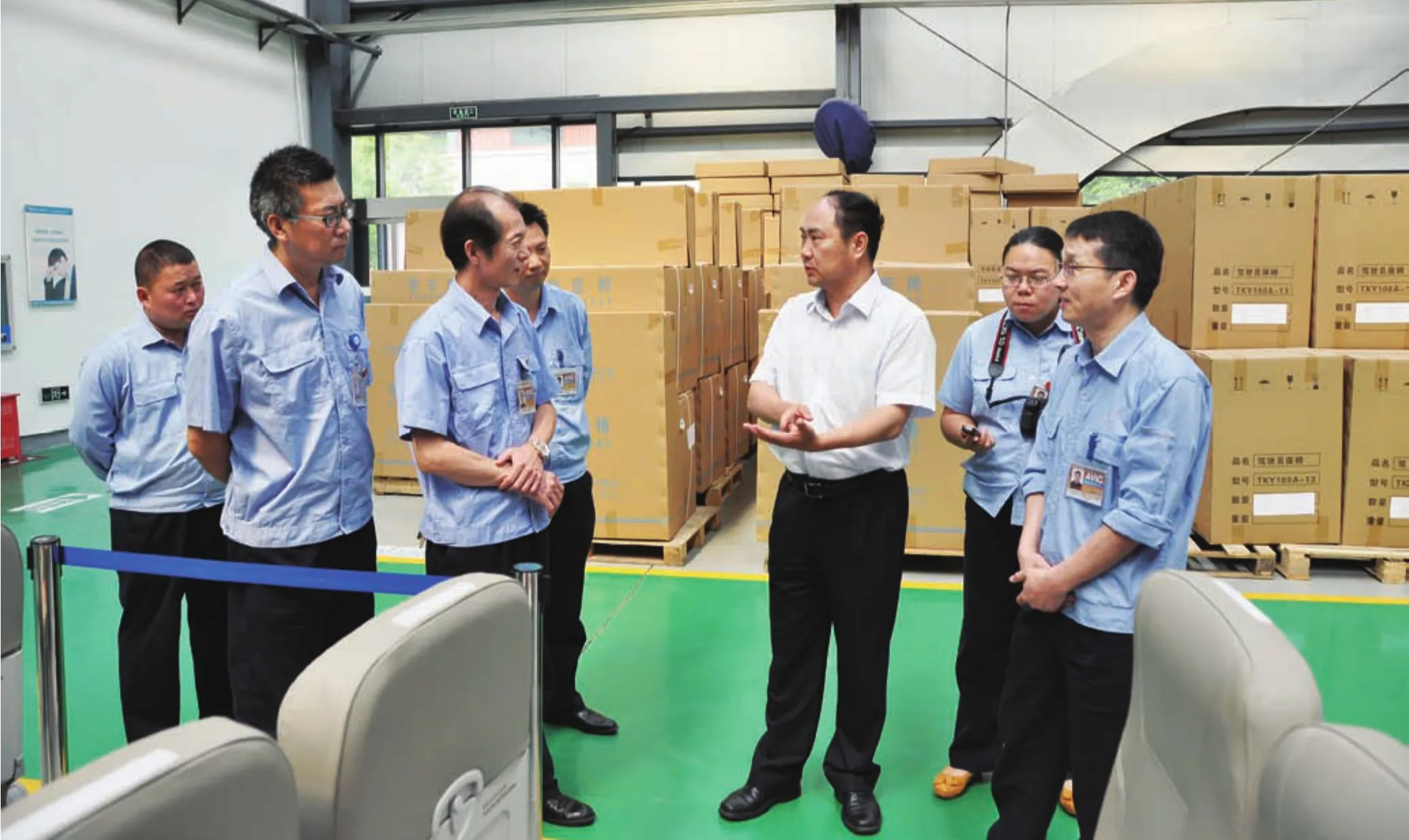

↑中國航空工業機電公司董事長王堅(左三)在航空工業航宇嘉泰考察

↑航空工業機電“三個基于”的發展策略

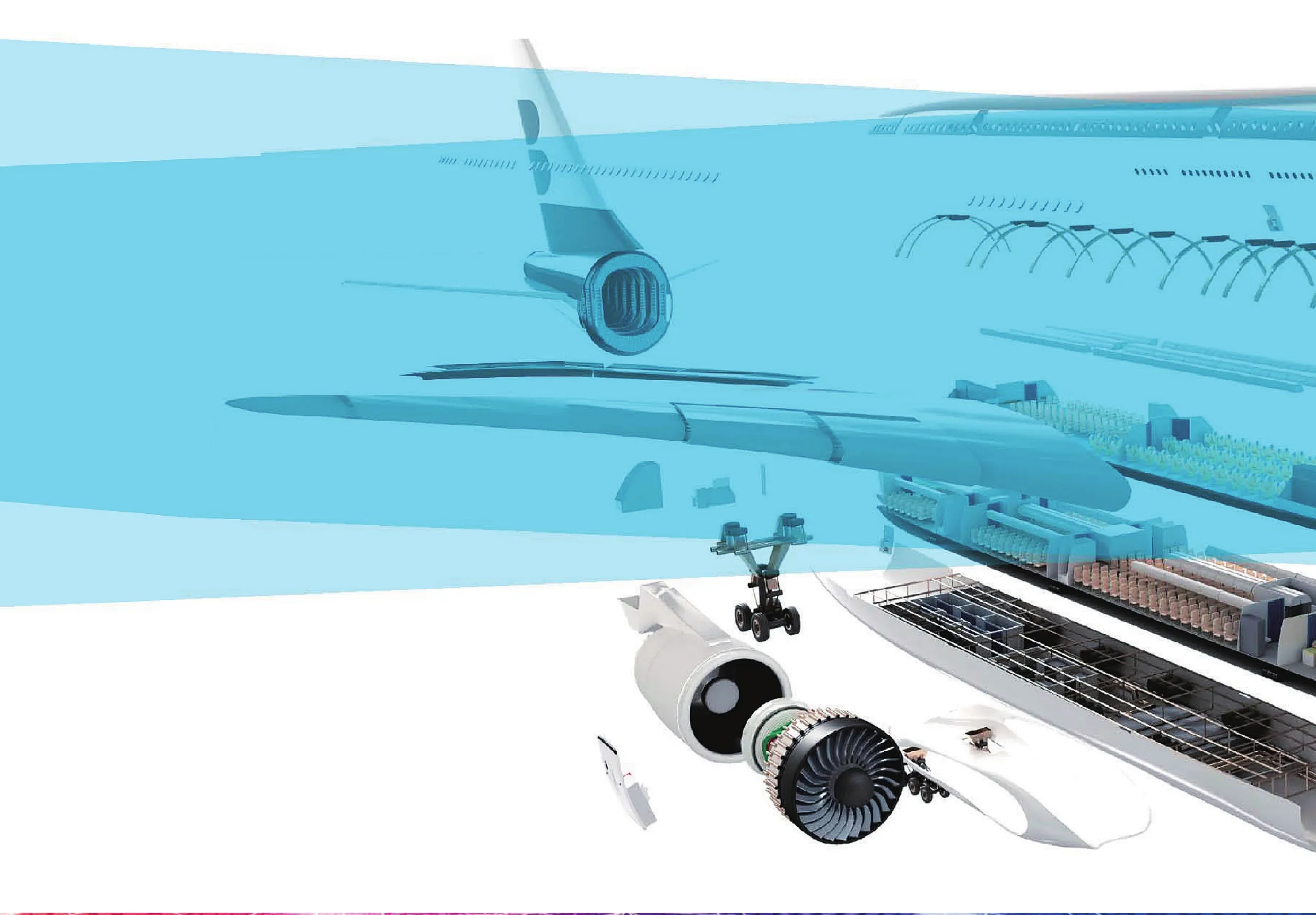

↑航空工業機電在C919項目上參與的系統研制

2017年,“軍民融合”無疑已成為最熱門的話題之一。2017年初,中共中央決定設立中央軍民融合委員會。6月20日中央軍民融合發展委員會召開第一次全體會議,把軍民融合發展上升為國家戰略。9月22日,中央軍民融合發展委員會召開第二次全體會議,強調強化需求對接,強化改革創新,強化資源整合,向重點領域聚焦用力,以點帶面推動整體水平提升,加快形成全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展格局。作為航空工業的“國家隊”,航空工業機電系統有限責任公司(以下簡稱“航空工業機電”)始終將軍民融合視為生存的根基,努力踐行技術同源、產品同根、價值同向,推進軍民融合不斷走向深入,向著全產業鏈、全生命周期各要素延伸。上下協力之下,趟出了一片軍民融合深度發展的廣闊藍海。

融產業,推動企業轉型升級

2010年,航空工業機電成立之初的情況可以用三個字來形容:“小、散、弱”。航空產業專業重疊多,低水平競爭多,高水平引領少;產品以零部件為主,基本沒有系統級產品,質量和交付壓力大;民機產業剛剛起步。非航空民品雖然產品達數十種之多,但缺乏具有市場競爭力的拳頭產品。曾一度被認為“離不開軍,也做不強軍;離不開民,也做不大民”。彼時,整個航空工業機電20余家單位的產值總和還不及一家主機大廠;來自幾十個行當的民品高達百余種,卻利潤微薄。軍帶不動民,民支撐不起軍。

航空工業機電剛一成立,就提出了一條重要戰略——為防務和民生提供系統解決方案,這恰好囊括了航空工業機電發展的三大關鍵字:“軍”、“民”、“系統”,機電系統是天然的軍民融合體。面對羸弱的現狀,航空工業機電聚焦航空工業發展戰略和公司未來發展的實際,對企業的業務進行了梳理,擬定了“1+3”發展戰略。“1”就是指航空機電業務,是核心,是對其他產業發展的支撐。“3”就是特種裝備及車船載系統、制冷和醫療器械、電力電氣裝備三大核心民品產業方向。“1+3” 戰略的核心就是基于核心能力的產業化發展、基于價值提升的資本化運作、基于員工成長的內涵式增長。通過“1+3”戰略明確了成員單位專業化發展,航空工業機電實施戰略引領、組織協調、資源配置的戰略定位。正是通過這一系列戰略的實施,航空工業機電聚沙成塔,鏈成機電。

航空工業機電基于未來發展實際,以提質增效、增強活力為重點,堅持戰略引領,積極引導各成員單位按照優勢互補、資源共享、規模發展的思路“錯位”發展。在“one 機電”旗幟下,各成員單位從單兵作戰、散兵游勇,轉變為成建制“集團軍”作戰,對外一個拳頭,對內利益共享,研制技術和服務保障水平顯著提升。

航空工業機電發揮旗下南京機電、航宇、慶安、電源四大民機基地的系統牽頭和引領作用,努力開拓系統級民機產業,基于各種民機平臺,開發和發展了多種系統,培育出了具有國際競爭力的系統級產品,著力發展了民機座椅與客艙系統。航宇嘉泰先后取得波音、空客線上供應商資格,并成為首個入駐波音737展廳的機載設備,被譽為“中美航空合作的典范”。在C919項目中,變“單打獨斗、內耗式競爭”為“系統聯合團隊”,組織有關單位在電源、液壓、燃油、環控等方面,統一項目研究和立項攻關,充分發揮系統聯合的優勢,在激烈的民機競爭中占領了先機、把握了主動。目前,航空工業機電已成為多個民機系統級供應商,在放大已有優勢的基礎上,環控/制冷和液壓系統以及大防務市場都是航空工業機電系統集成能力提升的主攻方向和重點領域。

“one機電”從被動變主動、從量變到質變,在鞏固中不斷發展。實現了從軍品為主到軍民全面結合發展的轉變,從簡單轉包生產模式到資本、技術層面深度合作的轉變,國際合作水平邁上新臺階。

融技術,實現全產業鏈、全價值鏈發展

核心技術能力既是航空工業機電的關鍵,也是短板,更是突破點。融技術就是基于核心能力的產業化發展,將航空機電技術轉化為民品產業,實現軍民技術的融合,實現全產業鏈,全價值鏈的發展。

為創新航空技術與非航空技術融合,軍用技術向民品衍生發展路徑,航空工業機電堅持戰略同向、市場領先、財務健康三個指標,重點梳理了航空燃油、環控、液壓、電源等專業的技術優勢,并根據“產業同根、技術同源、價值同向”的原則,推動六大類軍品技術向民用產品上衍生,實現價值隨著技術轉移。以航空液壓技術為核心發展汽車轉向,汽車傳動,工程液壓,逐步形成車船載系統產業。基于航空環控技術,發展制冷設備、制氧設備發展,形成制冷及醫療器械板塊。積極推進電線電纜產業向航空電纜、軍工電纜等項目,旨在通過航空技術與非航空技術的融合促進企業轉型升級。基于航空座椅向民機座椅、高鐵座椅延伸拓展,取得波音、空客線上供應商資格,為國產民機座椅國際化發展奠定了基礎。自主研制的高速動車組一、二等車座椅和商務車VIP座椅成功實現全系列配裝。

航空工業機電剛一成立,就提出了一條重要戰略——為防務和民生提供系統解決方案,這恰好囊括了航空工業機電發展的三大關鍵字:“軍”、“民”、“系統”,機電系統是天然的軍民融合體。

推進非航空軍品產業技術實現“接長補短”。航空工業機電所屬的精機科技在汽車制造技術與裝備自主創新方面表現搶眼,以激光技術創新打破國外技術壟斷,該關鍵工藝及其成套設備獲國家科學技術進步一等獎。新航豫北獲得北美最暢銷高端車型項目,邁出向國際汽車零部件高端市場關鍵一步,行業影響力顯著提升。在日本群馬設立了機電制冷海外研發中心,著力自主研發能力提升,引領制冷產業健康發展,為機電制冷產業發展立起一個重要的里程碑。與上海交大合作成立上海研發中心,著力打造民品仿真平臺與智能控制平臺,站在行業技術前沿,聚焦關鍵客戶技術需求,為未來獲取更多市場機會贏得了主動。

“十二五”期間,依靠核心技術創新的引領支撐,航空機電系統技術發展的協同性和可持續性顯著增強,正在更快地達到或接近國際先進水平。

實現國外與國內技術融合,著力在技術、產業、資本三個方面與國內外競爭者展開“競合”。航空工業機電開創了國內收購超百億國有上市公司的先河,以收購寶勝集團為契機,依托寶勝在電纜領域的基礎,向航空、船舶、核工業電纜等軍工領域進軍,有效推動“上天入海”。在民機系統方面,積極參與政府推動的民用航空領域戰略合作,啟動寬體客機和重型直升機項目合作接觸和談判。成功控股廈門漢勝秦嶺股權,與法國泰雷斯公司簽署了直升機領域維修協議,就線束EWIS設計及加工項目、維修供線與多家企業簽訂框架合作協議,國內外市場步步為營、面面拓展。在車船載產業成功并購了大小KOKI、HILITE等一系列海內外優秀汽車零部件企業,進入國際高端市場,成為大眾、寶馬、保時捷等世界知名企業的配套商,成功進入汽車動力總成核心零部件領域,推動我國汽車傳動系統和動力總成核心技術的提升。成功并購了法國冷藏車企業Lamberet,依托Lamberet公司生產技術和管理理念,先后與一汽、華晨汽車在高端冷鏈物流領域進行合作,以制造業為基,向服務業延伸,通過制造業服務化,帶動冷鏈全產業鏈的業務發展。

“十二五”期間,航空工業機電獲得國家和中國航空工業集團科技創新研究項目134項,連續五年專利申請數量排在集團前列,2016年突破1000項,較2011年實現翻番。一些關鍵基礎技術研究實現單獨申報并獲國家立項,推動了航空機電基礎技術研究的集群優勢加速顯現。依靠核心技術創新的引領支撐,航空機電系統技術發展的協同性和可持續性顯著增強,正在更快地達到或接近國際先進水平。

融資源,促進產業做大做強做優

↑航空工業航宇嘉泰座椅入駐波音737選型中心

航空工業機電深知,只有主動融入,才能獲得最大的發展。融資源就是基于價值提升的資本化運作,充分融合資本市場、地方政府、債券市場等多方資源,促進產業做大做強做優。

航空工業機電組建不久即啟動中航精機重組工作,將7家成員單位裝入上市公司,隨后又以上市公司為平臺,托管非上市企業,使中航精機從汽車零部件企業發展為航空機電產品為主的全新的上市公司,為航空工業機電實現整體上市邁出了第一步。2010年以來,通過上市公司直接融資達43.7億元。2015年,航空工業機電所屬寶勝電氣也成功在新三板掛牌上市,現在航空工業機電已擁有主板、中小板、創業板、新三板等所有融資平臺,形成了資本市場助力實業發展,實業發展放大資本效益的良好局面。同時,借力海外并購項目,積極引入外部戰略投資者。2015年,完成與Hilite項目戰略投資者——國新基金7600萬歐元的交割,標志著航空工業機電在優化資本結構上的取得重大突破。

↑2015年3月,中國航空工業集團公司副總經理張新國(前排中)在中國航空工業機電公司董事長王堅(前排右)陪同下調研“基于模型系統工程”的進展情況。

“十二五”期間,航空工業機電通過研制保障、生產能力建設、基礎研發能力建設等渠道,向國家申請條件建設資金60億元,系統研發能力、關鍵基礎能力、敏捷制造能力都得到了較大的提升。

航空工業機電組建以來,積極融入區域經濟發展圈,與地方政府積極接洽,收購揚州寶勝集團、河南新飛集團、河北長征公司,利用地方資源有效拓展了主要產業的業務領域,也促進了地方國企的產業升級,形成了機電產業發展的全新格局。

融機制,實現內涵式增長

融機制就是基于員工成長的內涵式增長,以市場化機制,激發員工的動力,通過改革調整,系統整合,科學管理等手段提升質量效益,實現軍民融合機制下的內涵式增長。

航空工業機電積極探索機制變革新路徑,根據企業特點實施分類管理,進一步激活民品產業的發展動力。航空工業機電及航空工業機電全資或控股子公司、托管企業的核心團隊成員出資,以資管形式參與定增。這是首例以資管方式實施的核心央企員工持股計劃,也是第一例獲得國資委改革局通過、具備改革導向性意義的核心國企員工持股方案。

航空工業機電通過系統梳理專業,積極穩妥推進產業化整合,一方面采取依托核心單位組建事業部,另一方面,將小單位委托系統引領單位管理,成為專業化的工廠。2012年,成立了懸掛發射系統事業部,邁出了專業化整合第一步,著力打造我國懸掛發射系統的國家隊,事業部成立以來,沒有丟掉一份市場訂單。2013年,成立電力系統事業部,建立航空電力系統機載設備產業鏈,為我國“多電”、“全電”飛機的研制,追趕世界先進技術打下牢固的技術基礎。通過推進產業協同管理,充分發揮科研單位的研發優勢和工廠的專業化制造優勢,實現跨區域資源統一調配。此外,建設了西安、南京等三個民機基地,以民機轉包業務逐步優化軍機發展布局,提升航空整體發展水平。

航空工業機電及航空工業機電全資或控股子公司、托管企業的核心團隊成員出資,以資管形式參與定增。這是首例以資管方式實施的核心央企員工持股計劃

航空工業機電聯合市場上的投資機構,設立100億元規模的機電發展基金打造金融整合平臺、產業整合平臺、資源整合平臺。通過專業的資本運作、整合和市場化運作,培育一批有市場前景、有重大影響的企業和項目。既解決了產業發展資金支持問題,更解決了市場運作的機制問題。

在“1+3”戰略確定之后,航空工業機電的管控模式也按照“1+3”來推進,公司深化企業改革,調整治理架構,根據“1+3”業務的不同特點實施分類,推進精細管控。航空業務采用運營管控模式,實現囊括市場、研發、制造、實驗、售后、維修服務的全價值鏈管理。非航空民品產業分別基于特種裝備及車船載系統、制冷和醫療器械、電力電氣裝備三大業務的主體單位構建管控平臺,采用戰略管控與財務管控相結合的模式,鼓勵民品單位直接面向市場,提高反應速度。

2010年成立之初,航空工業機電的營業收入是100多億,到今天已經成為千億級企業,實現了10倍的驚人增幅。航空主業增幅不斷上揚,三大非航空軍品收入均突破百億大關,多項產品實現細分市場領先,全球化發展腳步穩中加速,大防務市場有效拓展。航空工業機電以軍民融合發展為根本、以“1+3”發展戰略為主線、以提升企業綜合競爭能力為基礎的發展思路和模式,正在逐步形成、完善和升級。蝶變背后,昭示的是航空工業機電軍民融合的深入推進。!

(作者:航空工業機電分黨組書記、董事長)