生命的態度

朱良志

生命的態度

朱良志

青山不老,綠水長流。

朱光潛先生在談到審美態度時,曾以古松作比喻,說人們對待古松有三種態度:古松是什么樣的松樹,有多少年份了,這屬于科學的態度;古松有什么樣的用處,這是功利的態度;用欣賞的眼光來看待古松,發現古松是一種美的形式,能給人帶來美的享受,這是審美的態度。在審美態度中,古松成了表現人情趣的意象或者形象。①

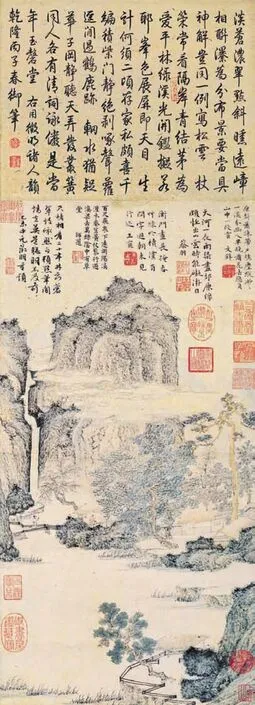

其實,在中國美學和藝術觀念中,存在著與以上三種態度都不同的第四種態度:它當然不是用科學、功利的眼光看待古松,但也不是以審美的眼光看待古松,發現它如何美,如何符合形式美感,時間的年輪引起人如何的聯想,等等,而在這里,審美主體和客體都沒有了,古松在這里根本就不是審美對象,而是一個與我生命相關的宇宙。我來看古松,在山林中,在清泉旁,在月光下,在薄霧里,古松一時間“活”了起來,古松成了一個瞬間形成的意義世界的組成部分,我的“發現”使古松和我、世界成了息息相關的生命共同體。就像元代畫家倪云林的《幽澗寒松圖》,畫中的古松,是這個空靈悠遠世界的活的存在,而不是具有形式美感的審美對象。

這第四種態度可以說是一種“生命的態度”,一種用“活”的態度“看”世界的方式,或許“看”還容易引起與外在的觀察混淆,稱為一個“活”的“呈現”世界的方式也許更合適。之所以說它是“生命的態度”,是因為它的核心是將世界(包括我與外物)從對象化中解脫出來,還其生命的本然意義,在純粹直觀中創造一個獨特的生命境界。這里的“態度”,又可以說是無態度,它的觀照方式其實就是要去除態度——人握有世界意義決定權的方式,沒有情感的傾向性,或者說是“不愛不嗔”,愛有差等,嗔有棄取,都沒有擺脫控物的方式。第四種態度并不是為了獲得美的知識,而是為了安頓心靈。就像元虞堪評倪云林的長松之作《惠麓圖》所說:“天末遠風生掩冉,澗流石間絕寒清。因君寫出三棵樹,忽起孤云野鶴情。”長松等所構成的活的生命世界,震撼著人的靈魂,和人的心靈進行對話。

人是世界的一分子,但在知識系統中,人總喜歡站在世界的對岸看世界,世界在我的對面,是被我感知的存在物(科學的)、消費的客體(功利的),或者是被我欣賞的對象(審美的),人用這樣的態度看世界時,好像不在這世界中,人成了世界的控制者、決定者。中國美學要建立的“生命的態度”,是要還歸于“性”,還歸于“天”,由世界的對岸回到世界中,回到共成一“天”的生命天地中。在這個世界中,一切都與我的生命相關。人就像莊子所描繪的那條“相忘于江湖”的魚。不是把握美的知識,而是體驗生命的愉悅,這“生命的態度”反映了中國美學不同于西方美學的發展方向,是重體證、重天人相合的中國哲學在審美生活中的反映。

一、是造境,不是比喻、象征

倪瓚《幽澗寒松圖》

在朱光潛第三種態度(審美態度)的論述中,古松成了表現人特殊情趣的意象或者形象,無論是“意象”或者“形象”,都有一個共同點,它們都是一些符號,本身并不具有意義,其意義在于隱喻或表現人的某種情感,是浸染著人的情感傾向的物象。但即便如此,也沒有改變意象(或形象)的符號特性。構成意象的符號本質是“物”,是為“情”所支配的“物”,符號的意義是被給予的,本身只具有指謂功能,并不是意義實體。這種情景交融的觀點,無法解釋很多中國藝術的創造現象。

我們可以人們熟悉的王維小詩來進入這方面的討論。王維的一些描寫自然的山水小詩,被稱為“山水詩”,就像我們很難以“花鳥畫”來稱呼八大山人的花鳥之作一樣,這樣的稱謂其實并不恰當。

王維《辛夷塢》詩寫道:“木末芙蓉花,山中發紅萼。澗戶寂無人,紛紛開且落。”在幽深的山林中,泉水淙淙流淌,溪澗邊芙蓉花自在地開放,沒有人知道它什么時候開,什么時候落,這是一片寂靜幽深的世界。又如王維《欒家瀨》:“颯颯秋雨中,淺淺石溜瀉。跳波自相濺,白鷺驚復下。”在颯颯的秋雨之中,白鷺自在上下。詩人寫的是自己的生命感覺。就像老子所說的“為腹不為目”,不是“目”(外在的感官)所接觸之對象,而是“腹”(整體的生命)所融會之世界。

如果我們把它當做“山水詩”,或者“寫景詩”,那么可以說這樣的詩了無足觀。描寫是這樣的簡單,內容是這樣的單調,單調到只用一句話就能概括它的內容:山間有一些芙蓉花開了,又落了;秋雨中有一只白鷺飛來。這樣的詩會有什么魅力?這樣的詩還算詩嗎?讀慣了西方寫景詩的讀者實在無法對這些單調的描寫產生興趣。人們熟悉的西方寫景詩人,如英國詩人華茲華斯,是這樣描述外在景色的。如他的名作《水仙》寫道:“我宛若孤飛的流云,閑飄過峽谷山崗,驀然見成簇的水仙,遍染出滿地金黃:或棲身樹下,或綻放湖旁,搖曳的花枝隨風飄蕩……”(辜正坤譯)華茲華斯這首詩細膩而豐富的景物描寫和情感呈露遠不是王維的小詩所可比的。其實,王維的詩與他的前輩也無法相比,如山水田園詩代表人物之一謝靈運的《登永嘉綠嶂山詩》其描寫也非常細膩。

然而,奇怪的是,王維這些看起來內容單調的“小詩”,并不因為“小”而被人們漠視,而且千古傳誦,倒是像謝靈運這樣的寫景詩卻很少有人提及。王維的小詩自有其獨特的魅力。王維的類似小詩還有很多,如著名的《竹里館》《鳥鳴澗》等。中國詩歌史類似的作品極多,如常建《題破山寺后禪院》、王安石《若耶溪》等等。

其實,這些小詩根本就不是“山水詩”“寫景詩”,它的主旨根本不是描寫外在的景物。在這里,沒有外在的“物”,沒有被觀的“景”,沒有觀照的主體,沒有被觀的對象,在詩人當下的體驗中,人與世界共成一“天”,共同形成一個生命宇宙。這個世界,中國美學將其稱為“境”。

王維這些小詩絕不是偶然的表現,它是中國美學觀念將要發生重要變化的征兆。晚唐五代以后,不是“情”的直接抒發,也不是“景”的具體描繪,而是“境”的創造,成為中國藝術的主流觀念。王維在道禪哲學影響下,通過他的獨特的詩和畫,為這一美學風氣轉變注入了活力。

南宋畫家馬遠有一幅《寒江獨釣圖》,今藏于日本東京國立博物館。這幅作品和王維的小詩一樣,構成畫面的內容也很簡單,空闊的江面,一條釣魚的小船,描寫平常之極,看起來沒有任何吸引人的地方。如果從圖寫外在景物來看,這幅畫也不值一提。但細細把玩即可發現,它不是摹寫外在物象的,而是立意于“境”的創造。作品通過夜晚江面發生的一個簡單故事,呈現藝術家對生命的獨特體驗。靜謐的夜晚,淡淡的月色,空空蕩蕩的江面,為“境”的創造提供了絕妙的背景。在這樣的背景下,有一葉孤舟靜橫,小舟上一人把竿,身體略略前傾,凝神專注于水面。小舟的尾部微翹,旁邊則是幾絲柔痕,將小舟隨波閑蕩的意味傳出。畫家通過這樣的生命之境表達的內容很豐富:夜深人靜,冷月高懸,寂寞的秋江上悄無聲息,氣氛凄冷,一切喧囂都遠去,一切爭斗都蕩盡,一切人世的苦惱都在冷夜的屏障抵制下退出。一彎冷月,雖然孤獨,卻是與漁父相依為命的精靈,冷月的清輝,對這孤獨的人來說不啻是一種安慰;迷蒙的夜色,為這寂寞的人提供柔和的保護。我們從寒冷的氣氛中讀出的是幽閑的意味,似乎有一抹光影從畫中傳到了人的心中。

這是一個被心靈浸被的世界,這些凡常的景色,在藝術家的生命體驗中,都“一時明亮起來”。藝術體驗的過程就是“明亮萬物”,境界的創造,使得生命互相映發,世界自在澄鮮。畫面中的一切似乎都活了,一切都流動起來了,由畫面流向更廣遠的世界,由具體的空間流向虛靈不昧的宇宙……自中唐以來,中國繪畫的發展不僅是水墨畫異軍突起,更重要的是,境界的創造一躍成為繪畫藝術追逐的對象。好的畫家作畫,不是畫外在之景,而是畫一種心靈體驗的境界。六朝以來中國畫強調以形寫神,由“形”到“神”的轉變,是要畫得有神韻,生動活潑。兩宋以來卻又出現由“神”到“性”的轉變,不但要畫得生動,還要“肇自然之性,成造化之功”,畫出本然之“性”來。如李日華說:“凡狀物者,得其形,不若得其勢;得其勢,不若得其韻;得其韻,不若得其性……性者,物自然之天。”②“性”是“自然之天”,是一片生機鼓吹的世界。在這里,人與世界毫無滯礙地交融,萬類之間交相映發。這個“性”,就是畫家純粹體驗的世界。元代倪云林說,他作畫,是聊抒心中之“逸氣”,這里的“逸氣”不是什么憤憤不平之氣、超然不群之情,而是真實的生命體驗。像倪云林《秋林亭子圖》《幽澗寒松圖》、吳鎮的《漁父圖》等,都不是描寫自然山水的風景畫,而是呈露生命體驗的境界。

這種繪畫不僅與西方繪畫傳統迥然不同——我們在這樣的繪畫中看不出與拉菲爾、提香甚至是莫奈、凡·高的共同點,同時也與中國唐代之前的繪畫傳統不同。中唐之前是中國繪畫的形式完備階段,中唐五代以來,則是超越形似的階段,繪畫表現體驗境界的創作傾向,正是這一階段的典型表征。

在顧愷之前后,氣韻生動、以形傳神的理論基本成熟,但是,境界的傳達尚沒有達到自覺的地步,顧愷之畫謝幼輿,將其“置于丘壑中”,也只是給人物一個背景,但這仍然停留在“記述”階段,繪畫不是畫我的生命體驗,所畫的內容與藝術家的當下體驗關系不大。當時的繪畫題材多為歷史畫、宗教畫,或者是神話畫,山水畫還沒有作為獨立的畫科出現,繪畫還沒有擺脫被明清畫家稱為“畫史”的表現方式,不是自我的“發現”,而是具體場景的“記述”,只不過這樣的記述要求生動傳神而已——如“傳神寫照,正在阿堵中”,強調靈動的眼神。生動傳神是“境”的創造的前提,但絕不是“境”的創造的根本內容。

中國繪畫在兩宋以后漸漸重視表現自我體驗的境界,我們說元代山水畫是“書齋山水”——像倪云林那樣的山水,有心靈化、文人化的傾向,其實根本就是境界化。花鳥創作中也如此。以花鳥為形式來表現人內在的體驗,成為一種重要的審美現象,我們在南宋的花鳥形式中就可以感受到這種變化,一朵花兒都被浸染在詩意的氛圍中。而元初錢選的畫表現更突出,他的一幅梨花圖卷,畫得凄冷幽絕,極有韻致。自題詩云:“寂寞闌干淚滿枝,洗妝猶帶舊風姿。閉門夜雨空愁思,不似金波欲暗時。”后人吳仲莊有跋詩說得好:“一枝香雪畫闌東,淡白豐姿夜月中。得與梅花同歲暮,肯隨紅紫媚春風。”③淡淡的哀愁,迷離的寂寞,再加上清潔的精神,構成此畫獨特的境界。

境的創造,是中國宋元以來藝術追求的重要目標。清邵梅臣有一則畫跋談到他的創作體會:“闔戶晝寢,獨聞棋聲于古松流水之間,此境可以作畫。”④其意并不在古松流水,而在瞬間發現的生命境界。他畫的是他怡然的生命體驗。他在《為應未堂先生畫橫幅山水跋》中說:“煙波浩淼,欸乃數聲,楓葉蘆花,忽聞水調,此境在我浙東西,二十年來夢魂縈繞。”他的用意在“境”的創造,而不是景的摹寫。

吳鎮《漁父圖》

我們要問,像“木末芙蓉花”之類的小詩或者“寒江獨釣”之類的繪畫,是不是一種比喻?比喻既是西方藝術的重要方式,在中國藝術中也有極高的位置,《周易》的比物取象和《詩經》的比興傳統,都強調比喻,比物取類,稱名也小,取類也大,通過比喻的形式,表達豐富的內容,比物取象也是中國藝術的重要傳統。但中國藝術在中唐以來所形成的重視境界呈現的方式,與比喻有根本的差異。在比喻的意義結構中,有喻體和喻旨兩部分,喻體是用以比況的形式,喻旨是所比之內容。在這二者之間,喻旨是起決定意義的,而喻體只是用以比況的形式,本身是沒有意義的。它是指月之指,登岸之筏,人們見月而忘指,舍筏而登岸。如果用這樣的理論來看王維《辛夷塢》這首小詩,就覺得無法相合。這里的芙蓉花不是用以比喻意義的喻體,它本身就是有意義的,是構成一個生命世界的活靈靈的組成部分,是這個“境”的中心。在中國藝術中,一切存在于境界中的物象,都是一個活的存在,一個具有意義的生命單元,它就是發光體,而不是有待于其他光芒來照耀。境界中所存在的物,正如王國維所說的,是“須臾之物”,是被人的生命體驗所發現的新的世界,絕不是一個簡單的喻體。

像“木末芙蓉花”之類的境界性呈現如果不是比喻,那是不是象征呢?象征與比喻意相近,但又不同。與比喻一樣,都是以具體形象代表意念,在比喻中這樣的形象是一般的、臨時的,在象征中則是相對固定的并具有實質的內涵。如中國人所說的梅花有高潔的意涵,這是象征,而不是比喻。英國詩人艾略特的《荒原》,暗寫失去意義和信仰的現代社會,這是象征。象征的形象和象征的內涵之間沒有固定的聯系,在象征作品中出現的物只是指稱某種特殊意念的符號。這與中國藝術中利用物象創造一個獨特境界的方式完全不同。“木末芙蓉花”之類的描寫,是一個與我生命相關的世界,而不是借用來的沒有實際意義的象征符號。西方有學者認為,倪云林等的繪畫,表現的是一種象征主義傳統,這是錯誤的判斷。中國藝術創造的一個與自我生命相關的世界,是中國哲學和審美方式所孕育的特殊形式,我們應該從西方的概念系統中走出來,還它以應有的位置。

二、“生命態度”之特點

中國藝術要創造一個與自我生命相關的“境”,有一些基本特點,一是它的體驗性,它是藝術家在當下的體驗中發現的,境是體驗的真實;二是它的渾全性,人與山水草木等外在世界共同形成一個無分別的圓滿世界,在這個世界里,沒有外在,也沒有內在,就像禪宗所說的,既不在心內,也不在心外,因為無心物之相對;三是它的相互關聯的特征,出現在“境”中的人與山水草木是彼此相關的存在。

1.當下的體驗。像王維《辛夷塢》《鳥鳴澗》《過香積寺》等小詩,幾乎純粹是山水花木的描寫,沒有人,甚至看不出有人的感情。其實,人隱在它的后邊,這個生機世界是人在瞬間體驗中“發現”的。它不是人的眼睛(或其他感覺器官)看出的,而是人的心靈映照出的。米友仁《云山圖》有玉山老人跋:“《首楞嚴經》云:不知色身外,洎山河虛空大地,咸是妙明心中之物。由是則知畫工以毫端三昧寫出自己江山耳。”⑤一切境界都是“妙明心中之物”,是一個很好的概括。

心生則種種法生,心滅則種種法滅,境由心起,沒有心靈的體驗則沒有境界,境界是心靈中呈現的事實。心外無法,心外無境。這個心,不是控制對象、認識對象的主體,主體已經淡出,而是孤迥特立的心。詩人、畫家所寫的不是山水,不是景物,而是一片心靈的境界,是出境,而不是寫物。“昨夜前山春雨過,小橋流水落花香”,不是簡單的景物描寫,而是“妙明”心中的體驗。

中國宋元以來繪畫史上,人們對一種“畫史”“畫工”之類的方式一般持批評的態度。⑥所謂“畫史”,就是以寫實為根本之法。但中國藝術認為,即使畫得再像,那也只是一個表面的真實,這樣的創作者只是世界的描畫者,而不是世界的發現者。而生命體驗,則是自我的,當下的,直覺的。

說它是自我的,不是“依他起”,而是由生命直接轉出的。說它是當下的,就是強調它的現成性,它是當下呈現的。說它是直覺的,那是一種不關乎功利不關乎知識的直接認識活動。體驗的根本不是“記述”,而是“發現”。所謂“發現”,就意味著這個境界是我創造的,獨特的,唯一的,無法重復的,是一個新穎的世界。這正是中國藝術家念茲在茲的思想。“群籟雖參差,適我無非新”,每一次體驗,都是一種新的發現——不僅發現與其他人的不同,更發現其真實意義,所謂“顯現真實”。這是一個顯明的事實,只要是你心所發現的,就不會與他人重復,天下情景,不擇賢愚而與之,人人見之則有不同。

我們可由文徵明的兩段話來看這個問題。文徵明在人們的眼中,似乎是一個創造性并不突出的藝術家,其實,他對藝術有非常細膩的體驗,中國美學的諸多重要思想在他這里得到了細化和深化。文徵明有詩云:“人與青山已有約,興隨流水去無窮。”⑦他正是抱著這樣的態度去從事創作的。他有《聽玉圖》,并題有長詩:

虛齋生深寂,涼聲逸清美。雜佩搖天風,孤琴寫流水。尋聲自何來,蒼竿在庭苑。泠然若有聲,應聲相喏誰。竹聲良已佳,吾耳亦清矣。誰云聲在竹,要識聽由己。人清比修竹,竹瘦比君子。聲入心自通。一物聊彼此。傍人漫求聲,已在無聲里。不然吾自吾,竹亦自竹耳。雖日與竹居,終然邈千里。請看太始音,豈入箏琶耳。

聽玉,是聽翠竹搖曳、清泉滴落的天籟之聲,竹子、清泉平時都存在,就在自己的居室旁,竹隨風搖曳、水傍山而流的聲音不是沒有聽過,為何此時此刻是這樣的清新悅耳,使人心動?因為此時我的心寧靜了,明澈了,“聲入心自通”,在瞬間的體驗中,自然的聲音和我的心靈妙然相通,尋聲而去,無往而非佳趣,在在都是至友。藝術家的心靈和世界共同演奏一曲絕妙的天音。文徵明所說的“不然吾自吾,竹亦自竹耳。雖日與竹居,終然邈千里”頗值得注意,他所闡明的思想在中國美學中很有代表性,這就是:如果站在世界的對岸看世界,世界就永遠是與我邈然千里的“對象”。

文徵明的《中庭步月圖》,今藏南京博物院,圖寫月光下的蕭疏小景。酒后與友人在庭院里賞月話舊,他突然覺得眼前所見的庭院完全是一個新穎的世界。這里的一切他再熟悉不過了,但此時似乎又感到是陌生的。長期以來,他失去了感受這個靜謐天地的知覺,無數的應酬,說不盡的目的追求,忙碌的生活,虛與委蛇的應景,剝蝕了他的生命靈覺。而今在這靜謐的夜晚,在明澈的月光下,在微醺之后的心靈敏感中,在老友相會的激動中,在往事依依的回憶中,他喚醒了自己,他忽然覺得自己往日的忙碌和追求原不過是一場戲,那種種喧鬧的人生原不過是虛幻的影子。

他在此畫上題有長詩,其中有道:“人千年,月猶昔,賞心且對樽前客。愿得長閑似此時,不愁明月無今昔。”夜夜有明月,明月不如今。不是今宵的月亮比往日明,而是往日缺少感受明月的心。他有跋說當時之事,他畫此畫時,“碧梧蕭疏,流影在地,人境絕寂,顧視欣然。因命童子烹苦茗啜之,還坐風檐,不覺至丙夜。東坡云:何夕無月,何日無竹柏影,但無我輩閑適耳。”⑧這與《聽玉圖》長詩表現的是一致的。

我們看文徵明的山水畫中的題詩,或可對他的這種認識有更深體會:

云樹扶疏弄夕暉,秋光欲上野人衣。尋行覓得空山句,獨繞溪橋看竹歸。

狼藉春風花事休,凄涼啼 景深幽。空山雨過人跡少,寂寂孤村水自流。

小橋終日雨潺潺,坐見城西雨里山。獨放偏重湖上去,空蒙煙樹有無間。

漠漠秋江水見沙,寒原日落樹交加。幽人索莫詩難就,停棹閑看繞樹鴉。

風激飛藤葉亂流,寒沙渺渺水悠悠,碧煙半嶺斜陽淡,滿目青山一月秋。⑨

這是他直接生命體驗中發現的世界。說是我,又是物;說是物,卻是我;非我非物,是物是我。物我了無分別,相與優游,共成一天。

純然的體驗,是要轉換主體的視角,中國藝術論中發揮道禪哲學的心齋、無念等心法,去發現一片活潑的世界,唯有無心,才會有活意,才能創造出迷人之境。如上舉華茲華斯的《水仙》詩寫得豐富充滿,人的情感變化清晰可感。而倪云林一首水仙小詩寫道:“蘭生幽谷中,倒影還自照。無人作妍暖,迎風發微笑。”此詩的風味與華茲華斯完全不同。一朵空谷中的幽蘭,倒影自憐,自在微笑,人淡出了,而讓幽蘭自在呈現,所呈現的不是幽蘭,而是一個與我生命相關的世界。

中國藝術中這樣的創造很普遍。元代山水畫家曹知白得李、郭家法,所作極有韻味。他有《秋林亭子圖》,并題詩道:“天風起長林,萬影弄秋色。幽人期不來,空亭依蘿薜。”深秋的山林,一個小亭孤立于暮色之中,寂寞的人在此徘徊等待,這個幽寂世界充滿了無邊的生命活力,你看那萬影亂亂,盎然映現出一個奇特的世界,你看那藤蔓層層向上盤繞,饒有天然奇趣。倪云林《秋林亭子圖》題詩云:“云開見山高,木落知風勁。亭下不逢人,夕陽淡秋影。”在無人的寂寞中,卻有夕陽和秋影,那是活的精靈。明代山水畫家王紱有《虛亭秋色圖》,有詩題道:“遠山淡含煙,疏樹晴延日。虛亭寂無人,秋光自蕭瑟。”也是秋色中,也是無人境,虛亭落日里,暮靄輕起,在這寂寞的氛圍中,但見秋的逸光在跳躍。文嘉仿云林山水,并有題詩云:“高天爽氣澄,落日橫煙冷。寂寞草玄亭,孤云亂山影。”董其昌山水冊頁中有一幅仿云林,所書寫的是沈周的一首小詩:“山木半落葉,西風方滿林。無人到此地,野意自蕭瑟。”野意依依,孤云亂亂,原是人心活了,亮了。凋零的暮秋的黃昏,都被藝術家的生命之光照亮了。

2.物獲得意義。中國藝術熱衷于創造與自我生命相關的世界,深受傳統哲學的沾溉。中國哲學圓滿俱足的思想是此一學說形成的重要理論支撐。這一理論認為,世界上的一切各張其性,每一個生命都是一個圓滿俱足的整體,具有獨立的意義。過去我們不大注意,其實英國詩人布萊克所說的“一花一世界,一沙一天國”,與中國人的觀念有很大不同,在西方,這樣的思想多被納入個別和一般、部分和整體的哲學思路中。而在中國,從老子開始,就注意到一種天成圓滿的思想,老子提出“大制不割”的思想,莊子強調“以物為量”的思路,都在于克服人的理性活動所帶來的對世界的割裂,所謂“知識性的撕裂”。在中國,一花一世界,絕不代表從一朵花中可以看出世界的本質,這是個別和一般的思路;也不代表一朵花是完整的世界的一部分,這是部分與整體的思路。中國哲學強調月印萬川,處處皆圓。每一個生命都是圓滿俱足的,所謂“圓滿”,強調它的意義不是在整體中獲得的,是無稍欠缺的;所謂“俱足”,強調的是不待他成而自成,它是光源,而不是被照亮的。一物就是一個意義世界。

松尾芭蕉那首著名俳句有助于我們說明這一問題:“當我細細看,呵!一棵薺花,開在籬墻邊。”在一個偏遠的鄉村小路上,在一處無人注意的籬笆墻邊,詩人發現了一朵白色的野花,沒有嬌艷的顏色、引人注目的造型、誘人的香味,但卻獨自開放,它沒有羞怯,沒有哀憐。一朵野花,就是一個宇宙。從人的角度看,這朵野花和這籬笆角落一樣微不足道。但野花可不這樣“看”,它并不覺得自己生在一個閉塞的地方,也不覺得自己的形象卑微。在人的眼光中,有熱鬧的街市,有煊赫的通衢,也有人跡罕至的鄉野,我們給它分出彼此,分出高下。我們眼中的花,有名貴的,有鮮妍的,也有濃香撲鼻的,像山野中那些不知名的小花,我們常常以為其卑微而憐惜它。

其實,大和小,多和少,煊赫和卑微,高貴和低下,灰暗和燦爛,那是人的眼光,是人的知識眼光打量下所產生的分別。中國哲學強調萬物齊一,諸法平等。或者可以說,中國的道禪哲學,是將被人的知識剝奪的世界意義還給世界。在“人為世界立法”的眼光中,我們站在世界的對岸看世界。這樣的世界是被人的理性、情感等過濾過的,而不是世界的真實相。像文徵明《水墨山水軸》的題詩說:“密樹含煙暝,溪山過雨青。詩家無限景,都屬水邊亭。”⑩在純粹的體驗中,此在就是全部,當下就是圓滿,沒有缺憾,一個黃昏下目對青山的空亭,就是無限的宇宙。像吳歷“一帶遠山銜落日,草亭秋影淡無人”詩中所呈現的那樣,無人即是有人,落日山影,草亭空闊,與我心如如自在,沒有分別,更無別慮,就是一個圓滿的世界。明姚綬曾畫《秋風晚笛圖》,自題詩云:“船頭晚吹笛,雁沖蘆荻秋。風高柳枝脆,江水空悠悠。”笛聲浸被了一個世界,一天的秋意,皆從這笛聲中領取。

文徵明《綠萌草堂圖》

人不能成為這世界的暴君,將世界上一切置于自己的統治之下,或者居高臨下地“愛”它,或者悲天憫人地“憐”它。一朵小花也有存在的理由,也有存在的價值,它不因人的存在而存在,不因人的評價而改變,只是自在興現而已。“古木無人徑,深山何處鐘”;“青苔石上凈,細草松下軟”,等等,人淡去了,但隨那空花自落,細草芊眠。當你以物為量,你就會有王維等詩人那樣的感動,就會在一朵微花之中,發現一個宇宙,一個有意義的世界。

在這樣的理論背景中,我們可發現“創造一個與自我生命相關的宇宙”的真實意義。在這樣的“境”中,諸法平等,人不是觀者,不是知識的裁判者——或判它有無實用價值,或給它貼上科學的標簽,或細致地審視它是否符合美的形式感,像沈周詩中所說:“我來亭上已春深,漸見飛花換綠陰。猶有啼鶯相慰藉,數聲春賦惜春吟。”人融入了世界,沒有了世界決定者的角色,一切都自在興現,物獲得了意義,物變成了非“物”,人所堅守的能所關系隨之解體。像李日華《竹》詩中所說的:“庭空月無影,夢暖雪生香。”中國藝術的“境”呈現的就是這樣無影無跡的印合。

‘境’并不是中國傳統藝術觀念中情景交融理論所能概括的。情景理論強調情中有景,景中有情,情景結合,王夫之說:‘景中生情,情中含景,故曰,景者情之景,情者景之情也。’景是情之媒,情乃景之主。在這里情與景相對而生,互相關聯,互相生發。而中國藝術理論中的造‘境’學說,正要泯滅這樣的相對而生的思想。

“境”并不是中國傳統藝術觀念中情景交融理論所能概括的。情景理論強調情中有景,景中有情,情景結合,王夫之說:“景中生情,情中含景,故曰,景者情之景,情者景之情也。”景是情之媒,情乃景之主。在這里情與景相對而生,互相關聯,互相生發。而中國藝術理論中的造“境”學說,正要泯滅這樣的相對而生的思想。“澗戶寂無人,紛紛開且落”的山中芙蓉,是自在興現,沒有被觀之景,也沒有對景之心。情景理論沒有超越能所之別。

3.與世界做“游戲”。在這個境界中,人的觀照對象、控制對象的主體意識淡出,但人沒有淡出,在這個自由靈動的世界中,人在與世界做“游戲”。這個平等的參與者在分享活潑世界的樂趣。

如王維《書事》:“輕陰閣小雨,深院晝慵開。坐看蒼苔色,欲上人衣來。”四句小詩,卻創造一個寂寞而深邃的宇宙。凡常的小院,緊閉的院門,陰沉沉的天氣里,寂寞的主人就坐在窗前,眼前是密密的小雨,滿目的蒼苔,更襯托出院落的幽深,詩人的心,寧靜,寂寞,也似乎被這幽深和綠意席卷而去,帶到那個無可奈何的世界中。詩寫得濕漉漉的,充滿了夢幻般的感覺。簡單的物事,卻創造了一個無限回旋的世界。蒼苔、小雨、庭草,都成了詩人的對話者,成了詩人游戲的對象。詩人沒有著意去寫景,寫人的情感的變化,寫人的意志的控制,而是寫一些與自我生命相關的存在者,由這樣的存在者共同構成一個意義世界,這就是詩人所造之“境”。這是生命的吟詠,也是生命的嘆息。寂寥中透出愉悅,蕭瑟中露出活潑。詩人的心似乎被這小雨和綠意打濕了。王維另一首小詩也極具風韻。《闕題二首》之一云:“荊溪白石出,天寒紅葉稀。山路元無雨,空翠濕人衣。”很多畫家畫過王維這詩境(如石濤)。漫山的空翠打濕了人的衣服,其實也打濕人的心靈。這片令人神往的世界,你一旦接近它,就會被它包裹,被它挾持;你會融入它的世界中,投入它的懷抱。詩人不是寫自己喜歡這片山林,寫山林的諸般美景,而是寫這個與自我生命相關的宇宙,和自己彼此往來。

董其昌有八景山水冊頁,這是仿倪云林之作,是董氏生平的重要作品,后人以其與杜甫的《秋興八首》相類比。其中第二幅畫淡淡山水,有詩云:“溪云過雨添山翠,花片粘沙作水香。有客停橈釣春渚,滿船清露濕衣裳。”畫家所畫的不是一片山水景色,而是一種境界,是畫家心靈的寄托,畫家的心也被這境界打“濕”了。此冊頁的第四幅,董其昌有題詞云:“云霞散曉月猶明,疏木掛殘星,山徑人稀,翠蘿深處,啼鳥兩三聲。霜華重逼裘云輕,心共馬蹄輕。十里青山,一溪流水,都作許多情。”畫家畫的不是景物,而是自己的體驗,在這晨曦微露、山徑人稀的翠蘿深處,一切都充滿了活力,那十里青山,一溪流水,在人看來,是那樣的親切。藝術家的心靈被活潑宇宙的清露所打濕。沈周有題畫詩道:“行盡崎嶇路萬盤,滿山空翠濕衣寒。松風澗水天然調,抱得琴來不用彈。”文徵明《春深高樹圖》自題詩道:“春深高樹綠成帷,過雨寒曲帶雪飛。足久不知山日落,四檐空翠濕人衣。”。

回到世界中,與世界繾綣往復,從容優游,沒有物我的分別,沒有主奴的角色,沒有機心,如流水淡然去,孤舟隨意還。這是一種深層的契合。沈周的題畫詩非常細致地表現了這樣的境界。卞永譽《式古堂書畫匯考》畫卷卷五載有沈周一詩畫冊頁,所題小詩清新可玩,如:

石丈有芳姿,此君無俗氣。其中佳趣多,容我自來去。

扁舟不可泊,任意隨水流。東西與南北,人物兩悠悠。

山木半落葉,西風方滿林。無人到此地,野意自蕭瑟。

青山閑碧溪,人凈秋亦凈。虛亭藏白云,野鶴度幽徑。

這組小詩蕩盡了人間風煙,一任心靈隨世界優游盤桓,將中國哲學平和淡蕩的思想發揮到了極致。因為人心凈,秋也凈,天也凈;因為無心,所以山花自爛漫,野意自蕭瑟。沒有外在于世界的人,沒有被征服的物,物與人都從對象化、互為奴役化的境地中解脫出來,在自由的境界存在。無心隨去鳥,有意從水流,世界上的一切,就像一葉扁舟,在水中閑渡,像一朵小花,在山間自由開放。“東西與南北,人物兩悠悠”,這聯詩最是傳神地寫出了他的感覺。

三、發現意義的“生命態度”

與生命相關的意義世界的創造,還有一個價值性的問題,它是一個意義世界,這里將它單獨拿出來討論。當代美學家H·帕克曾說,美學之所以有必要,就是因為要捍衛他們經歷過的美好的東西。而中國人所認為的美好的東西,看起來并不美,一片怪石、一灣瘦水、幾株枯木,以及凋零的秋意,殘敗的落花,秋末的風葦等等,都成為創造境界的重要“原料”,都成了與自我生命相關的活的存在物。放眼蔥翠不去描寫,而注意落花流水,對眼前裊娜的風物不聞不問,卻有興趣嗟嘆枯木寒鴉……這是一種什么樣的心境呢?

其實這都緣于中國藝術家對生命的關注。他們通過藝術這“余事”,來呈現自己對生命的看法,對生命價值的把握,或者說是追逐那個意義世界。他們熱衷于造“境”,而不是寫物,是因為他們有對世界的感覺需要傳達。別看這些小詩或小景畫,中國藝術家在其中寄寓的卻是對歷史、宇宙和人生的看法。

中國藝術家有通過境界來表達思想的愛好。如古代詩畫中屢屢出現“微云淡河漢”的境界描寫,其實表現的是一種從容灑落的宇宙情懷和人生格調,所謂“透入性地則一灑落”。邵梅臣有《為百菊溪先生齡畫山水》畫,并有詩說:“空山寂無人,藤蘿屋小構。風定竹娟娟,怪石同鶴瘦。澄波自在潭,閑云不出岫。一卷黃庭堅,閉戶銷永晝。”這樣的云淡風輕,無所羈絆,是要表現從容灑落、無住于相的思想。

“空山不見人,但聞人語響。返景入深林,復照青苔上。”這里將人排除,關心起深林苔痕,表面看起來是不關心人,其實正是通過這一片天地寫人的心境、人的感受,不是對風景感興趣,而是對自我生命的感受感興趣,描寫一個與我生命相關的世界,呈現自己回到世界的愉悅,為自己心靈尋找一個安頓的地方。對生命的認識、理解和慰藉,是貫穿此詩的核心。藝術家并不在意青苔和深林,而是其背后的高古和幽深。

中國藝術追求個體在雄闊的宇宙和久遠的歷史中的沉思。一個秋林亭子,就是發現生命意義的空間。寂寂小亭人不見,夕陽云影共依依,表達的是一種生命的關懷。倪云林最善畫亭,他的枯山瘦水中,每每有小亭兀立其中。明李日華說:“云林興寄轉高孤,老木虛亭傍太湖。曠朗不容塵隔斷,一痕山影淡如無。”這是一點也不錯的。云林在這亭子中,抖落外在的黏附,恢復了“自由身”,后人說他的境界是:“山奇水亦僻,到此是閑人。一個瓦亭子,秋風空世塵。”他要利用這亭子,體會生命深層的妙處。秋日的蕭疏小亭前,流水帶著飄飄而下的落葉,深潭邊布滿了苔痕,落日穿過密密的樹林,將碎影散在這片天國。這是靜止的天地,就在寂靜的世界中,但見得日光下徹,細影晃動,襯托出世界的幽深。云林由此寫他的人生旨趣。他有《疏林亭子圖》,自題云:“溪聲虢虢流寒玉,山色依依林翠屏。地僻人閑車馬寂,疏林落日草玄亭。”這疏林落日下的小亭表達的是對生命意義的追尋。惆悵和寂寞,愉悅和堅守,都充滿詩畫中。

梅花老人吳鎮也為這亭子所神迷,他說:“我亦有亭深竹里,也思歸去聽秋聲。”在中國藝術家筆下頻繁出現的亭子,原是一個觀照生命的窗口。沈周《題天池亭月圖》題詩說:“天地有此亭,萬古有此月,一月照天地,萬物輝光發。不特為亭來,月亦無所私。”他哪里是在畫月,畫的是一種永恒感,那種超越世相、不生不死的永恒。不了解中國文化哲學的背景,很難讀懂這樣的作品,如果將它當作寫景詩、風景畫,等于拋棄這樣的藝術。那種盲目以西方哲學和藝術觀念來套用中國藝術的方式,所謂“模仿說”“表現說”“再現說”“典型說”等等,在這里找不到其鑿枘處。強行解說的結果,只能是蹂躪這樣的藝術。

中國藝術的境界創造并非強調欣賞外在美的對象,而是期望表現靈魂的輕歌。清山水畫家黎簡在一套山水冊頁的跋文中說:“每至深幽沉郁之處,一兩筆得其神明,輒欲起舞,屢常自覺,至老木幽亭之作,覺一往溪山遠致,泓崢蕭瑟實不可言,剡溪歸棹,余情邈然矣。”這是一種率意的生命之舞。

惲南田說,作畫不能像“畫史”,只關心“大地歡樂場”中的情況,而要“于境上求之”,目之于色,耳之于聲,都是有限的、實在的,它會阻礙藝術家的情懷表達,于“境”上求之,就是超越具體的存在,表現心靈的真實。如他關于“朱欄白雪夜香浮”的夜月梨花的境界,關于東坡月下畫竹生煙萬狀的描繪,關于黃大癡之作有“落葉聚還散、寒鴉棲復驚”妙處的論述,關于“江樹云帆,忽于窗櫺隙影中見之”的思想,惲南田強調藝術要“詩罷有余地”,要有“不愁明月盡,自有暗香來”的精神,等等,都在強調造“境”,而不是寫形。

朱光潛是一代美學大師,他的學術對我有很大影響,但他的一段有關中國藝術的宇宙感的論述,我不能同意。他說:“我讀《舊約·約伯記》、莎士比亞的《哈姆雷特》、彌爾頓的《失樂園》諸作,才懂得西方批評學者所謂‘宇宙的情感’(cosmic emotion),回頭在中國文學中尋實例,除著《逍遙游》《齊物論》……諸作以外,簡直想不出其他具有‘宇宙的情感’的文字。”這樣的判斷并不符合中國藝術的事實,中國藝術中宇宙情感的表達非常豐富,“境”的創造中就包含這方面的內容。

倪云林“千年石上蒼苔碧,落日溪回樹影深”一聯詩中,就可看出博大精深的宇宙人生精神。石

是永恒之物,人有須臾之生,人面對石頭就像一瞬之對永恒,在一個黃昏,落日的余暉照入山林,照在山林中清澈的小溪上,小溪旁布滿青苔的石頭說明時間的綿長,夕陽就在幽靜的山林中,在石隙間、青苔上嬉戲,將當下的鮮活糅入歷史的幽深之中。夕陽將要落去,但它不是最后的陽光,待到明日鳥起晨曦微露時,它又要光顧這個世界。正所謂青山不老,綠水長流。人在這樣的“境”中忽然間與永恒照面,給一個脆弱的生命注入了綿長,帶去了熨帖。這就是中國藝術獨特的宇宙感。中國藝術家從這樣的宇宙感中發現的不是抽象的絕對道理,而是一個意義世界,那是一個與我生命相關的境界。

注釋:

①《朱光潛全集》第2卷,安徽教育出版社,1987年版,第8-13頁。

②李日華《六硯齋筆記》,上海有正書局,1922年版,第12頁。

③參見潘季彤《聽帆樓續刻書畫記》卷上,載《中國書畫全書》第11冊,上海書畫出版社,1996年版。

④邵梅臣《畫耕偶錄》卷一,載《中國書畫全書》第11冊。

⑤此當是攝述《首楞嚴》大義,該經卷八云:“若此妙明,真凈妙心,本來遍圓,如是乃至大地草木,蠕動含靈,本元真如,即是如來成佛真體。”

⑥潘季彤《聽帆樓書畫記》卷三載董其昌山水扇頁,第二幅仿云林山水題跋云:“云林作畫,簡淡中自有一種風致,非若畫史縱橫習氣也。”同書卷四載惲南田仿倪云林軸云:“昔董文敏自臨迂老小景,層峰茂林,云氣淡蕩,真有洪谷云中山拱四面峻厚之勢,豈若近世畫史一丘一壑為云林哉。”參見《中國書畫全書》第11冊。

⑦文徵明《石湖圖》題詩。參見卞永譽《式古堂書畫匯考》畫卷卷二十八,載《中國書畫全書》第6冊,上海書畫出版社,1994年版。

⑧蘇軾在《記承天寺夜游》中寫道:“元豐六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入戶,欣然起行,念無與為樂者,遂至承天寺,尋張懷民。懷民亦未寢,相與步于中庭。庭下積水空明,水中藻荇交橫,蓋竹柏影也。何夜無月,何處無竹柏,但少閑人如吾兩人耳。”又于《與子明兄一首》序中說:“但胸中廓然無一物,即天壤之內,山川草木蟲魚之類,皆是供吾家樂事也。”

⑨卞永譽《式古堂書畫匯考》畫卷卷二十八,載《中國書畫全書》第6冊。

⑩潘季彤《聽帆樓續刻書畫記》卷上,載《中國書畫全書》第11冊。