冬至,護陽暖身,適當溫補

文┃ 崔霞(北京中醫藥大學第三附屬醫院兒科主任、主任醫師) 編輯┃ 覃靜

冬至,護陽暖身,適當溫補

文┃ 崔霞(北京中醫藥大學第三附屬醫院兒科主任、主任醫師) 編輯┃ 覃靜

冬至的由來

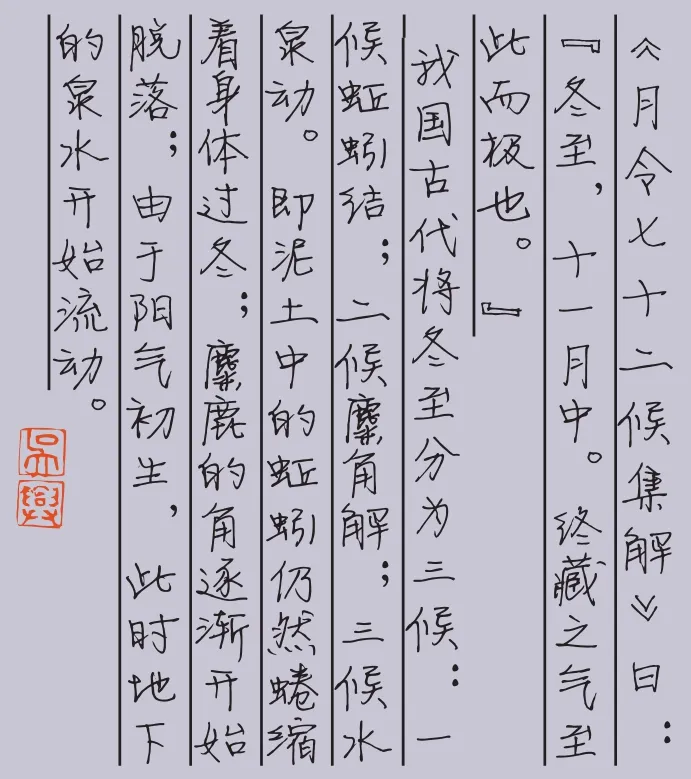

冬至,二十四節氣之一,每年公歷12月22日左右,太陽運行至黃經270度,是北半球各地一年中白晝最短,夜晚最長的一天,“陰極之至”“陽氣始至”。《恪遵憲度抄本》:“日南至,日短之至,日影長之至,故曰冬至。‘至’者,極也。”從這天起,便有了“冬至日頭升,一天長一針”“吃了冬至飯,一天長一線”的說法。在我國傳統文化中,冬至是一個非常重要的時間節點,自古便有“冬至大如年”的說法。

冬至都有哪些講究?

冬至當日即數九

民間諺語有言:“算不算,數不數,過了冬至就進九”,從冬至這天起就迎來了數九寒天。數九風俗最早見于南北朝時期的《荊楚歲時記》:“俗用冬至日數及九九八十一日為寒盡。”說明自南北朝時期即有數九習俗。民間各地都流傳著數九游戲,反映著本鄉本土的氣象物候,包含“九九消寒圖”“九九消寒歌”“數九歌”等。由于地域、氣候的差異,不同地區的“數九歌”內容也有所不同,“一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河開,八九燕來,九九加一九,耕牛遍地走。”這是北方地區最廣為流傳的“數九歌”,代表著人們挨過寒冬看到春日的希望。

冬至大如年

冬至是二十四節氣中最早制訂出來的一個節氣,將冬至作為節日始于漢代,盛行于唐宋時期。古人認為自冬至起,天地陽氣漸生,代表下一個循環開始,是大吉之日。冬至還被稱為“小年”,因為到了冬至,年關將近,余日不多。

歷代有諸多節令習俗慶賀冬至。北方的習俗是吃餛飩、吃餃子,南方則是吃米團、湯圓,閩臺民間冬至還要祭天祭祖。俗話說“冬至餛飩夏至面”,在陽氣始生的冬至日人們食用餛飩,有開辟混沌之意,寓意吃掉餛飩可聰明益智。“冬至不端餃子碗,凍掉耳朵沒人管”,其實冬至吃水餃的習俗是為了紀念“醫圣”張仲景“冬至舍藥”“祛寒嬌耳湯”而流傳下來的,后人為紀念他,便在每年冬至吃餃子,一直沿傳至今。我國某些南方地區有吃湯圓的習俗,象征著家庭團圓,幸福美滿,和諧吉祥。在江南水鄉,有冬至之夜全家歡聚一堂共吃赤豆糯米飯的習俗,用以驅避疫鬼,防災祛病。

冬至來臨怎么吃?

適當溫補,注意滋陰潤燥

“氣始于冬至”,此時陰氣已達到極盛,陽氣開始萌生。但冬至氣溫仍較低,人體較容易受寒氣侵襲,所以,冬至可以繼續選擇一些溫熱的食物,如羊肉、牛肉、大棗、韭菜、龍眼、南瓜、香菜等溫熱性的食物,進行溫補,不僅可以溫養陽氣,也可以起到御寒作用,對于陽虛體質的寶寶尤為適合。但是孩子屬于稚陰稚陽之體,也不宜一味追求溫補,以免有燥熱傷陰之弊。

北方氣候干燥寒冷,供暖后,室內空氣也很干燥。由于冬季寒冷,孩子們戶外活動明顯減少,所以很容易出現一些燥熱表現,比如大便干燥、流鼻血、口唇干燥、咽痛、干咳等。這種情況就注意選擇一些性質較為平和的滋陰潤燥的食物,如木耳、山藥、百合、藕、鴨肉等。冬季主封藏,冬至時節飲食應注意多樣性,正如《內經》所言“五谷為養、五果為助、五畜為益、五菜為充”, 注意谷、肉、果、蔬的合理搭配,保證孩子的攝食豐富,這樣才有注于添精益髓,有助于春、夏的生長。

多吃堅果好搭檔

冬至時節可多食些堅果,因其性味偏溫熱,此時天氣較為寒冷,與其他季節不同,不易上火,且吃堅果還有御寒的作用。雖然堅果為高熱量、高脂肪的食物,但以不飽和脂肪酸為主。此外,堅果中不僅含有豐富的蛋白質、纖維素、礦物質,也含有維生素B、維生素E,可以增強體質、促進生長發育、預防疾病。

冬至后可常給寶寶吃些花生、核桃、板栗、榛子、松子、杏仁、腰果等,其中板栗有“千果之王”的美稱,主要功效為健脾益氣、補腎強筋,但需注意的是,板栗雖為佳品,卻不適于食積氣滯的寶寶。堅果雖好,也要根據孩子的體質,因人而異,對于胃腸積熱的寶寶更不可過量。另外,對于容易上火的寶寶,堅果可以采用煮食、煲湯等方式進食,避免炒食,以減少其燥熱之性。

節氣保健有講究

冬至陽生春又來

冬至時節,陰氣旺盛到了極點,陽氣始升,并逐漸旺盛,“動則生陽,靜則生陰”,雖冬日寒冷,仍要進行持之以恒的鍛煉,動靜結合,以微微出汗為度,汗多傷陰耗氣,有悖于冬季養藏之道。此時運動要根據孩子身體情況選擇運動的種類、強度、時間及運動量,還可先做些熱身運動,調整運動狀態。“耳通天氣”,中醫認為耳為腎之竅,通于腦,冬至后氣血運行不暢,易生凍瘡。此時常按摩耳朵,能預防凍耳,還能活躍腎臟陽氣,調動體內正氣,強壯身體,利于健康,家長可用自己的雙手按摩寶寶的耳垂、耳廓、耳根,將耳搓熱、搓紅,以微微發熱、發燙為度。

用心護理頸和腳

冬季由于氣溫低,寶寶容易患呼吸道感染,常出現咳嗽。冬至過后,進入數九,仍是一年中較為寒冷的時節。因為寒氣的刺激,寶寶極容易咳嗽,所以,外出時要加強頸部保暖,頸部可以用圍脖御寒,避免寒風刺激,誘發咳嗽。

腳亦是人體經脈匯集之處,12條正經中有足三陽經終止于足,足三陰經起始于足,分布于腳部的穴位有 60多個,腳與人體健康關系密切。腳部一旦受寒,會導致機體抵抗力下降。故要經常保持腳部清潔干燥,還要選擇保暖性能好的鞋襪,對一些平時容易腳涼的寶寶,可以堅持每天晚上用熱水給他泡腳,或者根據寶寶的體質,在醫生的指導下,選擇泡腳藥方,調養身體。早晚堅持搓熱腳掌心,以固真氣,降虛火,調臟腑。

防病保健是關鍵

冬季是麻疹、流感、腮腺炎等傳染病多發的季節,主要通過空氣飛沫傳播,除必要的預防接種外,其他的預防措施必不可少。

冬季氣溫較低,氣候干燥,人們大多時間在室內活動,但室內空氣相對污濁,時間長了細菌、病毒也會趁機大量積聚,應注意經常開窗通風換氣,讓空氣對流,保持室內空氣新鮮,勤洗手,養成良好的衛生習慣,不帶寶寶到人多密集的地方玩耍。平時要讓寶寶多喝水,細胞正常工作仍需要水的參與,補充水分可以促進新陳代謝。還要保證充足的睡眠時間,早睡以養陽,遲起以固陰,令陽氣生發,陰氣潛藏。