高學歷人群代際流動性的階段解析

丁嵐 祁楊楊

摘要: 近年來,我國高學歷人群的社會代際流動性較1990年代呈現出顯著的下降趨勢。利用中國綜合社會調查(CGSS)及中國勞動力動態調查(CLDS)數據,通過構建代際流動表,對社會代際流動性變化的趨勢進行剖析,同時,建立基于明瑟收入方程的高學歷人群代際流動性回歸模型,對代際流動性的影響因素和路徑進行定量闡釋。研究表明,教育依然是提高代際流動的主要途徑,而家庭資源的劣勢則是阻礙高學歷人群社會代際流動性提高的主要因素,但這種阻礙作用往往被高估。

關鍵詞:代際流動;家庭資源;社會地位;人力資本;職業;收入

中圖分類號:G40-05

文獻標識碼:A

文章編號:1672-0717(2018)06-0039-08

收稿日期:2018-01-30

基金項目:教育部人文社會科學研究一般項目“‘985工程資源配置機制及績效研究”(13YJC790019)。

作者簡介:丁嵐(1981-),湖南長沙人,經濟學博士、暨南大學經濟學院副教授、碩士研究生導師,主要從事教育經濟學研究;祁楊楊,暨南大學經濟學院研究生;廣州,510632。

一、引言

社會代際流動是指子代社會經濟地位不同于其父代社會經濟地位的一種現象。特別是在接受過本科及以上高等教育的高學歷群體中,社會代際流動性影響因素呈現出更加顯性的特征,對子代的社會經濟地位產生更加直接的影響。蔡洪濱指出,社會流動是社會穩定的一大基石:如果缺乏流動性就會固化社會利益結構,將造成動態不平等,導致長期經濟增長停滯[1]。近些年,關于“富二代”“貧二代”的討論充斥各類媒體,“寒門再難出貴子”的言論引發全社會的深刻思考。社會代際流動性減弱,社會群體出現固化的苗頭,事實是否真的如此?其背后的原因又是如何?本文將針對這些問題展開研究。

家庭資源是父代社會經濟地位的主要體現,父代的社會經濟地位通過家庭資源這一載體影響著子女的社會經濟地位。家庭資源主要通過以下兩個途徑產生影響:一方面,家庭資源影響子女接受優質教育的機會。社會經濟地位較低的人群接受優質教育的機會較小,而其子女也往往只能進入一般的、甚至較差的學校學習,進而導致底層群體出現教育回報率下降和職業代際流動性差的現象。另一方面,家庭資源影響子女的工作選擇。富裕家庭能為子女創造更多優質的就業機會,相反貧困家庭的子女獲得優質就業的機會相對較少。因此,導致社會底層群體的教育回報率較低,工作選擇具有先賦性色彩。

鑒于此,本文針對大學本科及以上學歷的高學歷人群,從家庭資源對子女社會經濟地位的作用路徑入手,通過社會代際流量表重點分析影響職業代際流動性變化的關鍵性因素,進而探討家庭資源對子女社會經濟地位的影響;并將學院類型和父母職業社會經濟地位作為控制變量引入到教育回報率模型中,分別探討不同階層人群進入不同類型學院的機會差異以及家庭資源對子女收入的直接影響。

二、文獻綜述

從二十世紀四、五十年代開始,對社會代際流動的研究一直是經濟學家、社會學家關注的重要領域之一。近年來,國內外研究多采用代際流動模型來分析父子之間職業、經濟收入的傳承模式和影響機制,探討父輩資源是如何影響子代個體生活以及其影響程度。若在一個國家中,向上或者向下的流動很少,子代的社會地位受父輩資源影響較大,則社會代際繼承性較高;與此相反,父輩資源對子代的作用具有局限性,不同階層出身的人在獲取階層地位時擁有相對平等的機會,社會的代際流動性強,社會較為穩定。

(一)教育代際性研究

教育一直被認為是提高社會代際流動性的主要途徑之一,若社會出現教育不公平,則會阻礙社會代際流動,導致社會層級分化進一步加劇,甚至引發一系列的社會問題。郭叢斌和閔維方、李春玲、劉精明等研究指出,子女的社會地位較大程度上取決于其所接受的教育水平,教育促進代際流動性加強的作用要大于家庭對代際流動性的影響[2-4]。

國內外學者普遍認為,父輩的受教育程度對子輩的受教育程度具有正向影響力。該影響力通過兩類因素發揮作用:一是通過遺傳基因等因素影響父子輩之間的教育傳遞性;二是通過家庭資源等因素影響父子輩之間的教育傳遞性,例如高學歷的父母一般具有較高的家庭經濟水平和較強的教育偏好,其子女接受高學歷教育的機會往往更大。姚先國等、Azomahou和Yitbarek等研究表明,父母的收入、教育及職業等家庭資源與子女教育水平之間具有顯著的正相關性[5-6]。此外,戶籍和家庭住址對子女接受高等教育的機會也具有的顯著影響。黃四林等通過對北京某重點大學6年數據的調查研究,發現城市及非農業戶口子女在高等教育入學機會中占據絕對優勢地位[7]。而且,教育體系結構與社會階層流動性密切相關,一個以精英大學和普通大學為特征的兩種高等教育體系,成為社會分層固化和“精英階層”自我復制的關鍵因素。

然而,家庭資源不僅通過教育間接影響子女的社會經濟地位,也會直接影響子女經濟地位。已有研究普遍關注家庭資源與受教育機會之間的關系,卻忽視了家庭資源對子女社會經濟地位的直接影響,因而不能全面反映教育對社會代際流動性的影響。

(二)收入和職業代際性研究

收入和職業是人們社會經濟地位的直接可視產物,也代表著個體的社會地位。因此,研究家庭資源對子女的收入及職業的影響,是檢驗和分析社會代際流動性的有效途徑。

一方面,收入代際流動性是代際流動研究的一個重要視角,人們普遍認為收入具有較強的代際傳遞性。Bjorklund和Jantti、Hertz的研究表明,丹麥、美國、瑞典、德國、法國、英國等經濟發達國家的代際流動性與收入之間的相關性較小[8-9],而發展中國家的代際流動性與收入之間的相關性較大,代際收入繼承性更強[10-12]。總體來說,Gong、陽義南等學者普遍認為收入與社會代際流動性相關度較高,周曄馨、何石軍和黃桂田、陽義南和連玉君等研究在特定時間階段和不同社會樣本中,該相關性呈現出不同的變化趨勢,有的相關性持續增強,有的相關性出現下降[13-16]。

另一方面,個體職業被看作是衡量其社會地位的另一主要指標,父母職業被認為是家庭背景的重要體現,從職業視角考察代際流動是另一重要的方法。國外早期研究發現,美國社會存在顯著的職業代際效應,父親從事較高社會經濟地位的工作,兒子大多數也會從事較高社會經濟地位的工作,且職業向上流動的可能性大于其向下流動的可能性;Minello和Blossfeld通過對德國社會母女之間職業和教育的相關性研究發現,教育和職業的代際相關性隨時間改變,相關性呈現出逐年減弱的趨勢[17]。國內學者研究發現,父母的職業對子女的職業選擇確定都具有顯著的影響[18],但受到高等教育的個體,其職業受父母職業的影響力最小,即個體流向不同于父母職業的可能性最大[19]。同時,中國城鎮居民的職業地位代際繼承性較強[20],并認為確保職業代際正常流動的主要措施是保證教育公平。周興和張鵬基于CGSS項目2006年的數據,采用Logit模型考察了職業代際流動的內在影響因素,發現父輩與子女之間的職業代際繼承在一定程度上阻礙了收入的代際流動[21]。

三、數據與模型

(一)數據來源及預處理

本文使用中國綜合社會調查(CGSS)2010~2013年的數據和中國勞動力動態調查(CLDS)2014年的數據進行實證研究。中國綜合社會調查(CGSS)起始于2003年,是中國社會科學研究最主要的數據來源之一,包含社會、社區、家庭、個人多個層次的數據,對總結社會變遷趨勢和解決社會科學問題均具有重要現實意義。中國勞動力動態調查(CLDS)是中山大學“985社會科學特色數據庫建設”項目的專項內容之一,每兩年開展一次,調查樣本覆蓋除港澳臺、西藏、海南之外的全國29個省市,調查對象為年齡15至64歲之間的勞動力,目的是通過對中國城鄉家庭的動態追蹤調查,系統地監測村(社區)、家庭及其勞動力的變化與相互影響,建立在社區、家庭和勞動力三個層次上的追蹤數據庫。

本文主要從CGSS和CLDS數據庫中選取以下兩個方面的數據:一是家庭資源數據及自身經濟地位;二是研究對象的接受教育程度、最高教育水平、畢業院校類型、收入等。

1. 社會階層的區分

職業地位劃分是數據處理中的難點,既要貼近現實情況,又要能表現出一定的特征差異。本文主要參考李春玲(2005)[3]、陽義南和連玉君(2015)[16]以及王學龍和袁易明(2015)[22]的有關方法,假設收入及教育水平決定社會地位,并首先將數據中的職業代碼轉換為國際職業社會經濟地位指數(International Socio-Economic Index,ISEI),用每個職業的收入水平和教育水平的加權平均數反映該職業的社會經濟地位,指數取值范圍為16~90分。然后,將職業社會經濟地位的取值范圍分別依據25%、50%和75%分位數大致劃分為4個階層:70~90分為上層、55~69分為中上層、35~54分為中下層、16~34分為下層;將家庭職業經濟地位與子女職業經濟地位依次歸類,確定每個階層個體數量占各群體總人數的百分比,并通過社會代際流量表分析不同層級的代際流動性(見表1)。

此外,本文也由研究對象根據各自的主觀判斷進行主觀階層劃分(取值范圍為1~10),數值10~8為上層,7~6為中上層、5~4為中下層、3~1為下層,進一步比較研究主觀階層劃分與客觀階層劃分對社會流動性研究結論的影響。

2. 教育等級的劃分

考慮到中國獨特的教育院校分層體系,我們從教育年限(本科及以上學歷所需不同的受教育時間)以及院校類型(比如地方院校、省屬院校等)等各方面區分教育等級類型。教育年限具體劃分為本科、碩士、博士共3個層級,院校類型劃分為民辦院校、地方院校、省屬院校、中央及其他部委所屬院校、教育部所屬院校共5個等級(見表2)。

(3)數據樣本的統計特征

(二)模型設計

本研究運用職業代際流動表和代際測量模型,根據出生年代、出生階層、最高學歷對樣本進行劃分,綜合分析家庭資源對子女的多重影響。鑒于人們接受教育的初衷是希望通過教育提高社會經濟地位,因此,本文首先運用社會代際流量表方法對職業變遷進行分析,并在此基礎上詳細探討家庭資源對子女收入的影響。

1. 社會代際流動測度模型

其中,i表示樣本中編號為i的個體;Yi表示個體i當前工資收入;Edui表示個體i接受教育的等級; Expi表示個體i畢業后的時間(作為工作經驗的替代變量);Statusi表示個體i的家庭職業社會經濟地位;Sexi表示性別,男性為1,女性為0。此外,α,β,φ,ω,γ,η為模型的系數,其中β為教育等級的回報率,γ表示家庭資源對收入的影響,εi為隨機誤差項。

四、研究結果解析

(一)本科及以上學歷者的社會代際流動性變化趨勢

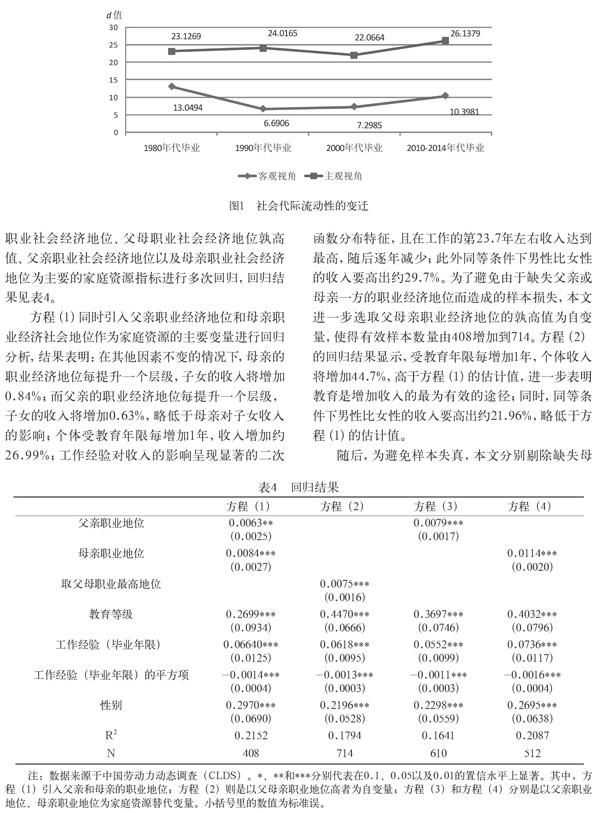

我們應用社會代際流動表,對不同年代、不同高學歷人群的代際流動性進行分析,并分別從被觀察者的主觀視角和客觀視角兩個方面去探討社會代際流動影響因素,實現從心理上和職業上分別挖掘高學歷人群對社會代際流動的評判和實際的代際流動。I為單位矩陣,d(P, I)值與代際流動性成負相關:d(P, I)值越小,代表P組的社會代際流動性越高。

如表3所示,在客觀視角下,1990年代的畢業生群體d(P, I)最小,為6.6906,表明1990年代畢業群體的社會代際流動性最高。1990年代畢業生與1980年代畢業生的社會流動性差異為17.4138,說明1990年代與1980年代社會流動性差異較大;而2000年代和1990年代的社會流動性差異最小,為8.4305。可以看出,1980年代以及2010~2014年代畢業的人群代際流動性較低。1980年代,國企或集體所有制企業為當時中國社會的主要經濟形式,較之民營企業有巨大的優勢。在國企或集體所有制企業中,如果父母退休,允許子女頂替父母進入原企業。同時,當時社會中“子承父業”的現象比較普遍,不同行業之間的人員流動非常少,這在一定程度上也加劇了1980年代社會代際流動性降低。2010~2014年代,我國經濟增速開始放緩,而高校擴招、高等教育普及化使得高校畢業生人數逐年攀升,進而導致優質職位的增長小于大學本科及以上畢業生的增長速度,較好職位競爭壓力增加;由此,家庭資源或者父母人脈對子女擇業的影響得到凸顯,社會代際繼承性得到加強。整體來說,職業階層的判斷結果呈現出U型變化趨勢,社會代際流動性隨著時間出現先升后降的趨勢。

在主觀視角下,不同群體的代際流動普遍較低,但相互之間區分度不大。其中以1990年代畢業人群的代際繼承性最高(24.0165)、2000年代的代際繼承性最低(22.0664),社會代際流動性由強到弱依次為:2000年代、1990年代、1980年代、2010~2014年代畢業的人群。

通過比較發現,無論是從單一的年代還是從整體觀察期間比較,主觀視角代際流動判斷結果d值都要遠遠大于客觀視角判斷結果。由此可見,人們在主觀上傾向于夸大社會代際繼承性。

對比客觀視角和主觀視角的d值不難發現(可參考圖1):客觀視角結果對職業代際流動性的敏感度更大,并且客觀視角下的社會代際流動性滯后于職業代際流動性。對于1990年代畢業的高學歷人群來說,其職業代際流動性獲得較大提升,但1990年代的主觀代際流動并沒有增強;反而,其在2000年代得到一定的增強。此外,可以發現客觀視角的d值由1980年的13.0494變為1990年代的6.6906,主觀視角的d值由1990年代的24.0165變為2000年代的22.0664,變化并不明顯(相對于2000年代職業層面d值增加引起的變化)。并且,無論是從主觀視角看還是從客觀視角看,1980年代、1990后年代、2000年代以及2010~2014年代畢業生之間的相互d(P, Q)值都顯著大于0,說明不同年代的代際流動性具有顯著差別。

(二)家庭資源因素的解析

1. OLS估計

本文利用2014年CLDS的數據,分別采用父母職業社會經濟地位、父母職業社會經濟地位孰高值、父親職業社會經濟地位以及母親職業社會經濟地位為主要的家庭資源指標進行多次回歸,回歸結果見表4。

方程(1)同時引入父親職業經濟地位和母親職業經濟社會地位作為家庭資源的主要變量進行回歸分析,結果表明:在其他因素不變的情況下,母親的職業經濟地位每提升一個層級,子女的收入將增加0.84%;而父親的職業經濟地位每提升一個層級,子女的收入將增加0.63%,略低于母親對子女收入的影響;個體受教育年限每增加1年,收入增加約26.99%;工作經驗對收入的影響呈現顯著的二次函數分布特征,且在工作的第23.7年左右收入達到最高,隨后逐年減少;此外同等條件下男性比女性的收入要高出約29.7%。為了避免由于缺失父親或母親一方的職業經濟地位而造成的樣本損失,本文進一步選取父母親職業經濟地位的孰高值為自變量,使得有效樣本數量由408增加到714。方程(2)的回歸結果顯示,受教育年限每增加1年,個體收入將增加44.7%,高于方程(1)的估計值,進一步表明教育是增加收入的最為有效的途徑;同時,同等條件下男性比女性的收入要高出約21.96%,略低于方程(1)的估計值。

隨后,為避免樣本失真,本文分別剔除缺失母親職業地位的數據和父親職業地位的數據,構建出新的回歸樣本,并分別應用方程(3)和方程(4)進行回歸分析。如表4所示,各方程實驗結果變化不大,反映出本文提出的模型具有較好的穩健性。

2. 內生性及穩健性檢驗

父親社會經濟地位和母親社會經濟地位影響個體收入,但個體收入也會反過來對父親和母親社會經濟地位產生一定的影響。此外,還存在一些不可觀測的因素影響父輩社會代際流動性和個體收入(如家庭人脈、基因遺傳等因素),遺漏變量也會產生內生性問題。對此,本文采用工具變量兩階段最小二乘估計對內生性問題進行處理,具體地使用教育作為家庭資源的工具變量進行分析。為進一步檢驗回歸結果的穩定性,本文引入主觀社會經濟地位評價,為社會經濟地位代際流動的研究提供更為穩健的結論(見表5)。

如表5所示,方程(5)、(6)、(7)分別以父親教育程度、母親教育程度及父母孰高教育程度為工具變量,方程(8)分別以主觀的自我地位評價作為個體收入的替代變量,以14歲家庭社會地位作為家庭資源的替代變量進行穩健性分析。

方程(5)~(7)的回歸結果表明,在控制教育等級的情況下,家庭資源對個體收入依然具有顯著正向作用,說明在解決內生性問題后,研究結論依舊穩健。如方程(8)所示的檢驗結果所示,在以主觀社會經濟地位評價進行穩健性檢驗時,核心解釋變量的系數顯著有效與前文實證研究結果基本一致。

五、結論

本文基于中國綜合社會調查(CGSS)及中國勞動力動態調查(CLDS)的數據對高學歷人群的社會代際流動進行了深入的分析,闡釋了高學歷人群面臨的社會就業環境及影響因素,并系統地論證了家庭資源對高學歷人群求學及就業的影響,最終得到以下幾點結論:

第一,教育依然是影響子女職業社會經濟地位的最主要途徑,其影響力超過父母職業地位的代際影響以及工作經驗的影響。

第二,家庭資源不僅對子女受教育機會具有一定的影響,亦對同等教育等級下的子女收入具有顯著影響。

第三,個體對社會代際流動的主觀認識存在著一定的偏差,主觀視角下的社會繼承性要遠遠大于客觀視角,說明當今社會中的個體,更傾向于認為父代社會資源對子女的社會地位有很大的影響。

第四,我國的社會代際流動性在1990年代達到峰值,隨后出現減弱的趨勢,社會階層出現固化傾向。

針對當前社會代際流動性出現的問題,我們認為應改善教育資源及受教機會的公平性,因為教育始終是增強社會代際流動性的主要途徑。具體從以下幾個方面進行改善:一是,政府應當加強對教育資源的管理,以保證貧困、偏遠地區教育機構得到相對公平的資源支持;二是,政府和學校要共同努力改進入學機制,使人們能夠享有接受教育的公平權利。三是通過建立健全高校畢業生就業監督機制,規范和引導企業人才招聘流程,既確保企業能夠招收到真正適合企業發展的人才,同時也為來自不同家庭資源背景的個體提供更加公平的就業機會。

參考文獻

[1] 蔡洪濱.維持高社會流動性[J].新世紀周刊,2011(13):70-71.

[2] 郭叢斌,閔維方.教育:創設合理的代際流動機制——結構方程模型在教育與代際流動關系研究中的應用[J].教育研究,2009(10):5-12.

[3] 李春玲.高等教育擴張與教育機會不平等:高校擴招的平等化效應考查[J].社會學研究,2010(3):82-113.

[4] 劉精明.高等教育擴展與入學機會差異:1978~2003[J].社會,2006(3):158-179,209.

[5] 姚先國,黃志嶺,逯巖.家庭背景與子女高等教育的關系[J].山西財經大學學報(高等教育版),2006(1):5-10.

[6] Azomahou T T,Yitbarek E A.Intergenerational education mobility in Africa: Has progress been inclusive?[A].Policy Research Working Paper,World Bank Group,2016.

[7] 黃四林,辛自強,侯佳偉.家庭背景與高等教育入學機會的關系及其趨勢——基于北京某重點大學2007-2012年的調查[J].中國青年研究,2014(3):46-52.

[8] Bjorklund A,Jantti M.Intergenerational income mobility in Sweden compared to the United States[J].The American Economic Review,1997(5):1009-1018.

[9] Hertz T. Rags,riches and race:Intergenerational economic mobility of black and white families in the United States[A].Bowles S. etc. Unequal chances:Family background and economic success[C].Princeton:Princeton University Press, 2004.

[10] Gong H,Leigh A,Meng X.Intergenerational income mobility in urban China[J].Review of Income and Wealth,2012(3):481-503.

[11] Meng X,Shen K,Xue S.Economic reform, education expansion, and earnings inequality for urban males in China, 1988–2009[J].Journal of Comparative Economics,2013(1):227-244.

[12] Deng Q,Gustafsson B,Li S.Intergenerational income persistency in urban China[J].Review of Income and Wealth,2013(3):416-436.

[13] 陽義南.市場化進程對中國代際流動的貢獻[J].財經研究,2018(1):128-141.

[14] 周曄馨.社會資本是窮人的資本嗎?——基于中國農戶收入的經驗證據[J].管理世界,2012(7):83-95.

[15] 何石軍,黃桂田.中國社會的代際收入流動性趨勢:2000~2009[J].金融研究,2013(2):19-32.

[16] 陽義南,連玉君.中國社會代際流動性的動態解析——CGSS與CLDS混合橫截面數據的經驗證據[J].管理世界,2015(4):79-91.

[17] Minello A,Blossfeld H P.From mother to daughter: changes in intergenerational educational and occupational mobility in Germany[J].International Studies in Sociology of Education, 2014(1):65-84.

[18] 李路路.再生產與統治——社會流動機制的再思考[J].社會學研究,2006(2):37-60,243-244.

[19] 郭叢斌,丁小浩.職業代際效應的勞動市場分割與教育的作用[J].經濟科學,2004(3):74-82.

[20] 孫鳳.職業代際流動的對數線性模型[J].統計研究,2006(7):61-65.

[21] 周興,張鵬.代際間的職業流動與收入流動——來自中國城鄉家庭的經驗研究[J].經濟學(季刊),2015(1):351-372.

[22] 王學龍,袁易明.中國社會代際流動性之變遷:趨勢與原因[J].經濟研究,2015(9):58-71.

(責任編輯 陳劍光)