“留白”的詞義考證及內涵辨析

許 愿 朱育帆

中國傳統藝術審美的一大特征,是將“白”、而非“黑”,視為作品藝術價值最突出的部分:畫論中有“虛而靈,空而妙”①、書論中有“計白以當黑,奇趣乃出”②、文論中有“文章之妙,都在無字句處”③。直至當代,“白”仍是中國美學研究無從避免的內容,甚至常被歸入最重要的命題之列。宗白華認為“中國畫最重空白處”④;朱良志直言“對空白的關注,是中國美學空間意識的核心組成部分”⑤。

在當代研究與實踐中,布白、計白、余玉、留白等⑥一系列動賓結構的詞語都被用以表達對作品空白處經營之意,其中留白的使用率具有壓倒性優勢⑦,它既直觀地描述了行為內容又突出了它的主觀選擇性。近年來,平面、產品、建筑、環境設計等領域不斷涌現出以留白為題的研究與作品,但也正如程抱一所指出的,在絕大多數情況下“白”僅作為一個不需被定義的自然實體,致使其身份與功效均被嚴重誤解,甚至“從未有過關于它在實踐學科應用性的系統研究”⑧。

一、“留白”的詞義考證

古籍中“留白”一詞使用情況的考證,揭示出了與預期相左的情況。據于劉俊文總纂《中國基本古籍庫》⑨的檢索,“留白”連字出現的文獻共有1123條(藝文庫798條)。其中留、白二字連綴成詞的情況約占十分之一,可分為三個表意類型:一是對顏色呈現為白色的物的指代,尤以雪為多,如“嫩節霜留白”⑩“陰嶺尚留白”[11];二是對某物在消逝過程中留下的物質、非物質痕跡的現狀進行描述,暗含時間變化的過程,如 “駒光過隙空留白”[12];另一類則是人在創作介質上刻意預留白地之意,主要現于畫論。

留白在畫論中的用法已與當代設計研究頗為相近,現存最早的一處是 “其石便帶皴法,當留白面,卻以螺青合綠染之”[13],出自元代饒自然《繪宗十二忌》,講述了金碧畫法中山石的作畫步驟,紙面留白是為了后續的染色效果。明代唐志契《繪事微言》雪景篇中,留白出現了兩次:在畫雪中山石時“凡高平處即便留白為妙”[14],在畫雪中松竹時“其枝上一面須到處留白地”。這里的白或白地都是指畫幅內的紙白,但與饒自然所述的區別在于它們已是畫作的結果而非過程狀態。清代唐岱《繪事發微》中有著極相似的說法,很有可能是受唐志契論述的影響。清代吳清鵬《潛園主人山水畫冊十二首》中也有句“留白作雪地,規出林巒姿”[15],清代鄭績《夢幻居畫學簡明》論景篇中有“樹身上邊留白,下邊少皴”[16],皆是以白代雪。鄭氏論山禽篇中又出現了“寫翼宜疏兩筆,留白以間之”,說的是全身皆黑僅翼底夾生白羽的鴝鵒的畫法。

以上即為畫論中留白連綴成詞出現的全部詞條統計,其數量之稀少是顯見的,不足1984~2017年以“留白與藝術”為主題論文數量的百分之一;此外,留白的目的是表現顏色淺弱的對象,與具體的、技巧性的操作直接相關,大多數是關于最典型白色對象—雪的畫法探討。

至此可見,包括畫論在內的古籍文獻中,留白幾乎從未成為一個具有明確涵義內容的專業術語。留的動作屬性使留白一詞具有了明確的行動內容,還界定了它的作用對象,所以它屬于被操作動作的直接描述。而藝論的核心關注點,往往是超越這一層面的問題。那么,在創作介質上預留空白的行為與審美中空靈虛妙之“白”是否存在關聯?

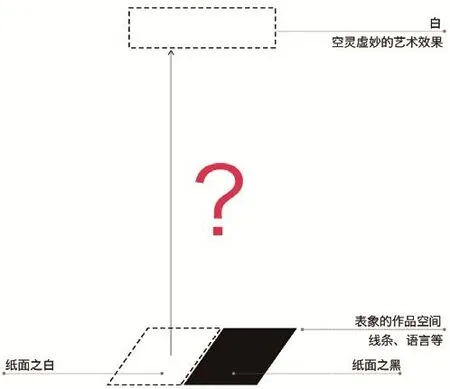

圖1:從形而上直通形而下的留白理解分析圖

二、當代設計研究中留白的表象化使用傾向

顯然,能夠成功呈現逸、淡、清、空、靜等境界的作品常會具有淡弱的表象特征,也是作者有意經營之果。但在關于留白的當代設計研究中,這種對應關系出現了簡化與必然化傾向,平面中的黑—白布局關系理所當然地導向了那個不言自明的美學傳統。

一篇分析原研哉著作《白》為何大受追捧的文章,恰好可引用解釋這一現象的原因:作者丁朝虹認為白不僅根植于日本美學傳統,更是設計師最擅運用的元素,由此向人們提供了“一窺美學由形而上向形而下轉變的某種途徑”[17]。也就是說,留白明確的動作含義使它被不尚技的藝論排除,但卻向看重應用性的當代設計研究提供了一條從形而上直通形而下的“捷徑”,既方便操作上手又利于視覺傳播—這即是近年來留白迅速成為一個設計研究熱點的重要原因。

然而,稍有設計經驗的人應該都能認識到,原研哉的作品品質與他是否大量使用白色并沒有必然的關聯。白,確實是日本當代設計大師原研哉設計哲學的核心,在書中他反復闡明其重要性:“一處沒畫過的空間并不應被視為一處無信息區域:日本美學的基礎就在那空的空間之中,大量的意義就建構在那上面”[18]。原研哉認為白是一個內含深厚文化基礎的概念,從古語“Itoshiroshi( 白 )”開始,日本文化審美中表示白色的語言就指向了一種抽象的精神審美,紙與墨的書寫模式進一步促成了東方文化中白的意義體系的構建,因此當代設計中的白依舊具有特別的象征意義、對精神的啟迪作用、容納性與潛能性。

不難看出,此處之白遠非表象之白,正如原研哉自己特別強調的:“白只存在于人們的感覺認知中,要尋找的不是白自身而是一種感覺白的方式”。大量使用白色的作品、沒有使用白色的作品皆為這一設計哲學的載體,在原研哉的設計世界,形而下之白只是形而上之白的一種可能而非必然的表現形式。

三、留白的內涵層次辨析

那么二者究竟關系如何?或許還需回歸其原生語境尋找答案。“白”隸屬于中國傳統哲學持續關注的一個極為重要的范疇,無、空、虛、白等概念的哲學認知,直接影響甚至支配著繪畫、書法、詩詞、音樂等各藝術門類的運轉機制。

1、莊子哲學的虛室生白

《莊子·人間世》中孔子向顏回解釋“心齋”時提出了“虛室生白”。“白”在此即“道”,不是某一具體的道理或說法,它屬于不同于實有空間的、純觀念性的空間層次,是“至道集于懷”的狀態、被觀照之后生成的世界[19]。那么,可生出白的“虛室”有兩種解釋:一是“虛的室”,虛作室的形容詞,陳鼓應便將“虛室”譯作空明的心境[20];然而虛還可以作為動詞,“虛室”譯作“虛其室”,使心室虛空的動作。成玄英疏中直接以“虛其心室,乃照真源(同前)”明確了“虛”作動詞的使用方式;馮友蘭在《中國哲學史》中將心齋解釋為“除去思慮知識,使心虛而‘同于大通’”,將“虛”作使動詞,還特別指出在此種境況中所獲得的是“純粹經驗之世界”[21]。齋其心、虛其室的說法由此具有了方法論上的指導意義,它直接促生了各傳統藝術門類對主體“虛靜”狀態的普遍推崇。

2、整體的自然世界

虛白之心境呈現于藝術創作中,便是那個元氣激蕩、生機勃勃的整體自然世界。

《衍極》中會稽山異人答王獻之:“吾象外為宅”[22]。朱良志認為這個回答很有象征意義,指出了中國藝術中存在著的兩個世界:一個是可見的由線條、語言等構成的;而另一個是未見的,是作品的藝術形象所隱含的世界—前者是“象”,后者可稱為“象外之象”[23]。所謂象外,是表象世界的始源,這個整體的自然世界其實是人從內里對表象世界加以觀照、將其內化而生成的一種本然的表達,物與我、物與物之間沒有界限也沒有分別,所以“空故納萬境”。中國傳統藝術各門類融通特征形成的主要原因之一,就是共通的向這一本源的探求,“子既好寫云林山水,須明物象之源”[24]。

石濤在《苦瓜和尚畫語錄》中反復強調“一畫”的概念,將它定位為“眾有之本,萬象之根”,認為繪畫的本質是 “以一管之筆,擬太虛之體”[25]。于連在分析石濤畫論時認為,畫家所遵守的是萬物從不可見且無差別的本原而生、逐漸成形的過程,是在它們有了客觀的具象形態之前的一個階段,而他所畫的也正是這個階段[26]。

圖2:容膝齋圖,元·倪瓚,作于1372年,藏于臺北故宮博物院

圖3:黃澥軒轅臺,清·石濤,天津博物館藏

3、黑—白、虛—實與純白之別

然而無盡的自然世界,終須在有限的作品空間中籍由黑—白關系表達,藝論中出現頻率極高的白、空、虛、無等詞皆是關于這一創作過程的探討。它們看似相近,也常常被混用,但在不同語境下所指向的內容卻有著非常大的差別。

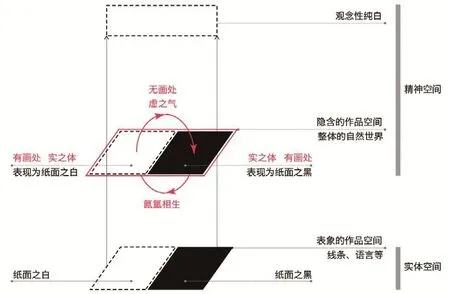

清代孔衍拭一段論作畫取神之法的話或可用于分辨:人人皆能夠畫樹、畫石,然而畫中筆致的縹緲之效卻全在于云煙之處,云煙能夠將樹石相聯貫起來合為一體,是畫之精神所在;山水樹石是畫中的實筆,云煙是畫中的虛筆;用虛處經營實處,實處也是虛處,從而能夠達到通幅皆有靈氣的效果[27]。這段話中出現了三個層次的空間:畫面中的樹石、云煙有具體內容與明確界線,是表象作品空間的紙面之黑與紙面之白;但云煙還有另一層涵義,在虛筆—實筆的體系中云煙成為前者的代名詞,即貫通全幅的虛靈之氣,氣不僅在于紙面白處、更在于紙面黑處,它使畫中世界融通為一個元氣激蕩的整體,所以孔衍拭才會說云煙是將樹石“合為一處者”;含有云煙之靈氣的樹石由此也具有了虛境之性,通幅的靈氣由此導向了觀念性的虛白世界,這段話“取神”之題正是此意[28]。由此可見,畫中實體之白只是觀念層面的白表征于作品空間時所形成整體空間關系的一部分,雖不可缺,但將它們直接對應的理解顯然是片面的。

多數情況下,藝論中空處、虛處、虛筆、無畫處等說法皆指第二層涵義,所謂“無筆之筆氣也,無墨之墨神也”[29],虛氣是接合作品空間與觀念世界的關鍵,其古文“炁”字便是力證。清代沈宗騫這樣闡釋過氣的作用:天下萬物本就是氣所積聚而成的,重崗復嶺、一木一石,“無不有生氣貫乎其間……合之則統相聯屬,分之又各自成形”[30],說的是各構成元素分開時各自有各自獨立的形態,但排置在一起時則成為一個由虛靈之氣貫通相連的整體。中國傳統藝術偏重于全局的特性也主要是因此而生,“通體之空白亦即通體之龍脈矣”[31]。

四、結語

傳統藝術創作中,作品中空白之地的意義是在黑白共同作用而成的虛實整體關系中實現的。因此,重視紙面之白的經營并非僅僅是出于對其本體形狀、位置的關切,更在于它如何與黑筆共同激發流動之生氣,引現由觀想而生的、隱含的虛白世界。那么在當代設計研究中,就須避免留白概念的表象化理解所造成的二次誤讀,性狀淡弱的設計元素的使用,不應被不加甄別地歸向于中國藝術中那個存在已久又似乎不言而喻的美學傳統。

注釋:

① [清]石濤:《苦瓜和尚畫語錄·林木章第十二》,詳見石濤、周遠斌:《苦瓜和尚畫語錄》,濟南:山東畫報出版社,2007年,第49頁。

② [清]包世臣:《藝舟雙楫》第二冊·論書一·述書上,詳見包世臣:《藝舟雙楫》,上海:商務印書館,1935年,第22頁。

圖4:黑—白、虛—實、純白等層次關系分析圖

③ [明]施耐庵, [清]金圣嘆:《金圣嘆批評第五才子書〈水滸傳〉》,天津:天津古籍出版社,2006年,第565頁。

④ 林同華:《宗白華全集·第二卷》,合肥:安徽教育出版社,1994年,第51頁。

⑤ 朱良志:《中國美學十五講》,北京:北京大學出版社,2006年,第156頁。

⑥ 留白與布白、計白、余玉等詞含義相近卻也存在差別:“布白”常指一種構圖的方式或過程;“計白”常做“計白當黑”講,指對疏密變化的處理,更多用于書法、篆刻藝術;“余玉”是一種雅稱,較少被使用。

⑦ 據筆者2017年3月19日在中國知網的檢索結果,以留白與藝術為主題的論文成果多達1125篇,而后是布白與藝術的397篇、計白的149篇;而同時以留白與設計為主題的論文成果共667篇、布白與設計的共79篇、計白與設計的共66篇。

⑧ Cheng F. Empty and Full. Kohn M H, Boston: Random House, 1994:36.

⑨ 劉俊文總纂,北京愛如生數字化技術研究中心研制的清華大學版:《中國基本古籍庫》(以下簡稱古籍庫)

⑩ [唐]吳蕭臺:《新竹》,古籍庫:[清]胡榮:《容安詩草·五言律》卷五,清康熙刻三色套印本。

[11][明]曹學佺:《石倉歷代詩選》,古籍庫:石倉歷代詩選·六十一中唐十五,清文淵閣四庫全書補配清文津閣四庫全書本。

[12][清]黃鉞:《壹齋集》,古籍庫:《壹齋集》卷二十八,清咸豐九年許文深刻本。

[13][元]饒自然:《繪宗十二忌》,古籍庫:[清]孫岳頒:《佩文齋書畫譜》卷十四論畫四,清文淵閣四庫全書本。

[14][明]唐志契:《繪事微言》,古籍庫:《繪事微言》卷下,清文淵閣四庫全書本。

[15][清]吳清鵬:《潛園主人山水畫冊十二首》,古籍庫:《笏庵詩》卷十一,清咸豐五年刻吳氏一家稿本。

[16][清]鄭績:《夢幻居畫學簡明》,古籍庫:《夢幻居畫學簡明》卷一,清同治三年刻本。

[17]丁朝虹:《白:原研哉的美學與策略》,裝飾,2014(12),第68-69頁。

[18]原研哉,紀江紅 譯:《白》,桂林:廣西師范大學出版社,2008年,第62-63頁。

[19]李溪:《壺納天地:亭子作為“場所”的意義》,建筑師,2014(05),第21-31頁。

[20]陳鼓應:《莊子今注今譯·上》,北京:中華書局,1983年,第119頁。

[21]馮友蘭:《中國哲學史·上》,重慶:重慶出版社,2009年,第200-202頁。

[22][元]鄭杓、劉有定:《衍極并注》卷四,詳見黃簡:《歷代書法論文選》(上),上海:上海書畫出版社,1979年,第451頁。

[23]朱良志:《中國美學十五講》,北京:北京大學出版社,2006年,第370頁。

[24][五代]荊浩:《筆法記》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》,北京:人民美術出版社,2014年,第607頁。

[25][南朝]王微:《敘畫》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》,北京:人民美術出版社,2014年,第585頁。

[26]Jullien F. The Great Image Has No Form, or On The Nonobject Through Painting. Todd J M. Chicago: The University of Chicago Press, 2009:23.

[27][清]孔衍拭:《石村畫訣·取神》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》,北京:人民美術出版社,2014年,第981頁。

[28]英文翻譯習慣也可提供對照:表象作品空間中紙面之白是筆墨未及之處,即Blankness,一種客觀的性狀,與紙面之黑共同構成了畫面實體;孔衍拭所說合而靈的虛筆常被譯為Emptiness,它由實而生,融貫而統領全幅,激發了隱含的整體自然世界;最后源于莊子哲學的純白世界可譯作Void,它更偏重于觀念性,禪宗之“空”也多取此譯,虛實相生的自然世界是觀念性純白在作品空間中的表征。

[29][清]布顏圖:《畫學心法問答》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》北京:人民美術出版社,2014年,第197頁。

[30][清]沈宗騫:《芥舟學畫編論山水》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》,北京:人民美術出版社,2014年,第912頁。

[31][清]華琳:《南宗抉秘》,詳見俞劍華:《中國古代畫論類編》,北京:人民美術出版社,2014年,第296頁。