都市邊緣區休閑農業空間格局及優化研究

——以肇慶市為例

吳 清,陳 前,李小婷,鄭楚燕

(1.肇慶學院旅游與歷史文化學院,廣東 肇慶 526061;2.肇慶學院團委,廣東 肇慶 526061)

休閑農業是利用農業景觀資源和農業生產條件,發展“觀光、休閑、旅游”三合一的新型農業生產經營模式,同時也是深度開發農業資源潛力、調整農業結構的新途徑。休閑農業作為一種新型的農業產業模式將有效增加農民的收入[1],其作為休閑旅游發展的新亮點,從另一個視角驗證了旅游業對驅動城鎮建設不可忽視的作用[2]。休閑農業的發展和研究也越來越受國家以及相關政府部門的重視,2010年農業部和國家旅游局聯合發布了《關于開展全國休閑農業與鄉村旅游示范縣和全國休閑農業示范點創建活動的意見》,開始在全國范圍內評選休閑農業示范點;2016年中央一號文件十大要點中提到要大力發展休閑農業和鄉村旅游,使之成為繁榮農村、富裕農民的新興支柱產業,為發展休閑農業提供了更好的政策保障。

國外對休閑農業的關注起步較早,注重從多個方面進行研究,在提出并不斷完善休閑農業概念的同時更注重其可持續發展[3-5]、經濟效益[6-8]等方面的研究。而國內對休閑農業的研究起步相對較晚,早期研究認為休閑農業是旅游業與農業結合衍生的新興產業,以大農業為主體資源,以當地自然文化為發展載體,以當地人文文化為背景,以休閑、娛樂為最終目的[9],其最初便以規模較小的觀光果園形式出現[10]。總體上,學術界對休閑農業的研究成果較為豐富,在研究內容上,主要集中在對休閑農業的類型[11]、發展問題[12]和解決對策[13-15]等方面,而從空間結構視角上對休閑農業進行的探討較少;在研究區域上,主要集中于具體省份或休閑農業點等方面的研究,較少對大城市群周邊邊緣區休閑農業進行研究[16-18]。因此,本研究以珠三角典型邊緣區肇慶市為例,分析其休閑農業示范點的空間分布特征及其影響因素,并提出優化建議,以期為都市邊緣區休閑農業的研究提供新的研究思路。同時,對發展壯大邊緣區旅游業、優化旅游資源、促進都市邊緣區休閑農業空間結構優化升級以及各地區休閑農業的協調發展具有積極意義。

1 材料與方法

1.1 數據來源

以肇慶市休閑農業點為研究對象,通過互聯網搜查以及對肇慶市旅游局、農業局相關工作人員進行電話訪談的基礎上,結合實地走訪調研,確定肇慶市休閑農業點的個數。其他社會經濟數據來源于廣東統計信息網(http://www.gdstats.gov.cn/),地圖數據則來源于廣東省地圖規劃院的肇慶市地圖,在此基礎上運用ArcGIS軟件對肇慶市進行配準矢量,得出肇慶市的行政范圍圖,同時構建其休閑農業空間屬性數據庫,進行空間特征分析。

1.2 研究方法

1.2.1 最鄰近指數 最鄰近指數可用以描述都市邊緣區休閑農業點在空間上的點狀要素,并通過ArcGIS軟件使其在空間上的表達可視化,其公式為[17]:

式中,rE為休閑農業點的理論平均最鄰近距離,n為休閑農業點的個數,A為研究區面積,R為休閑農業點的最鄰近指數,rI為休閑農業點的實際平均最鄰近距離。其中,當R=1時,點狀分布為隨機型;當R>1時,點狀要素趨于均勻分布;當R<1時,點狀要素趨于凝聚分布。

1.2.2 核密度分析 核密度分析用以反映都市邊緣區休閑農業空間分布的分散與集聚特征,其公式為:

式中,s為待估計研究區休閑農業的位置,Sj為落在以s為圓心的研究區休閑農業,h為在半徑空間范圍內第i個休閑農業的位置。

1.2.3 空間自相關分析 (1)全局Moran’sI指數:可用于描述休閑農業在整個研究區域內空間相關性的整體趨勢及差異。其公式為[17]:

式中,N為休閑農業的縣域單元個數,Xi、Xj分別為第i、j縣域單元上的休閑農業數量,X為休閑農業點的均值,Wij為空間權重矩陣,S0為空間權重矩陣之和。Moran’sI指數取值范圍為 -1~1。

(2)局域關聯指數Getis-OrdGi*。用來反映局部空間上休閑農業的集聚程度,測度熱點區與冷點區的空間分布特征,其公式為[17]:

式中,Xj為肇慶市第j地的休閑農業數量,Wij為空間權重函數。在計算過程中,通常將(d) 進行標準化處理:

式中,E(Gi*)、VAR(Gi*)分別為Gi*的期望值和變異系數。當Z(Gi*)>0時,表明i地區周圍的休閑農業分布值較高,在空間上呈高值的集聚,即熱點區;當Z(Gi*) <0時,表明i地區周圍的休閑農業分布值較低,在空間上表現出低值的集聚,為冷點區[17]。

2 結果與分析

2.1 都市邊緣區休閑農業空間分布特征

2.1.1 分布形態 采用ArcGIS工具測算肇慶市休閑農業點的平均最鄰近指數,由式(1)計算可得:實際平均最鄰近距離為5 164.28 m,預測平均最鄰近距離為6 348.58 m,最鄰近指數為0.81,說明休閑農業點的空間分布形態趨向集聚模式。將肇慶市的休閑農業點劃分為高要-端州-鼎湖、四會-廣寧、懷集-封開三大組團區,三大組團區休閑農業點的數量占據全市總數的89%,其中高要-端州-鼎湖組團區所占比例為37%,有38個休閑農業點;四會-廣寧組團區所占比例為22%,有22個休閑農業點;懷集-封開組團區所占比例為30%,有30個休閑農業點。集聚分布特征表明肇慶市休閑農業的空間布局存在不合理性,而這主要是因為部分休閑農業點所在位置接近縣/區的中心地帶,經濟繁榮,土地資源多用于建筑、發展經濟,導致休閑農業的地理發展空間受到限制;相反,部分縣面積廣闊,土地、水資源豐富,擁有扎實的農業基礎,因此休閑農業點多在此集聚。以上分布形態表明肇慶市在珠三角邊緣區休閑農業的發展上亟需優化資源配置,為休閑農業的可持續發展打下堅實的基礎。

2.1.2 等級分布特征 通過分析得出,肇慶市的休閑農業省級示范點僅有10個,在全省排名靠后,主要分布在德慶、廣寧和懷集;市級的休閑農業點僅19個,而數量最多的是縣級的休閑農業點,共72個,所占比重超過70%。從休閑農業的數量分布上看,懷集最多,擁有18個休閑農業點;其次是鼎湖和高要,各有15個;四會、廣寧和德慶在休閑農業數量的分布上差異不大;端州區作為肇慶市的城區,農業資源較少,休閑農業數量最少,只有8個。從圖1可以看出,總體上肇慶市的休閑農業等級分布呈現“高等級集聚,低等級分散”的特征,其中封開、德慶以及四會多分布縣級的休閑農業點,且呈散點分布。部分地區經濟發展較快,公共基礎設施較完善,為高級休閑農業點的發展提供了良好的資源共用條件,加上高等級休閑農業點的產品特色更為明顯,能夠滿足不同旅客的消費選擇,為提高與低等級休閑農業點的競爭力,形成了“高等級集聚分布”的特征;相反,低等級休閑農業點的產品同質化現象嚴重,由于缺乏特色,各休閑農業點之間競爭激烈,在利潤最大化驅使下,低等級休閑農業點之間的競爭力降低,由此形成“低等級散點分布”特征。

圖1 肇慶市休閑農業點空間分布

2.1.3 類型分布特征 以郭煥成等[19]對休閑農業的劃分類型為依據,將肇慶市休閑農業劃分為田園農業、村落鄉鎮、回歸自然、農家樂、科普教育以及休閑度假6種類型。由于政策的大力扶持,肇慶市休閑農業點中,村落鄉鎮類型所占比重最高、共52個,其次是田園農業類型、共19個,所占比重較低的是科普教育類型和農家樂類型,分別為4和6個。

從各類型休閑農業的空間分布(圖2)可以發現,西江一帶休閑農業類型豐富,主要是田園農業類型與村落鄉鎮類型,在各個縣(區、市)皆有分布并呈集聚模式,形成肇慶市東南部組團區,即高端鼎組團區,四會與懷集的休閑農業類型豐富程度次之,主要是田園農業類型和休閑度假類型;德慶的休閑農業類型最為匱乏,大部分是村落鄉鎮類型,在空間上的分布也較為分散。鼎湖是唯一一個兼有全部類型休閑農業的區,而德慶、廣寧以及封開皆缺乏農家樂、休閑度假、科普教育類型的休閑農業。呈現出這種類型分布差異現象的主要原因是:西江一帶地理位置優越,接近市中心,市場廣闊,消費者的需求多樣化,為了迎合市場需要,各類型的休閑農業應運而生;與此相反,德廣封三縣遠離市中心,地處邊緣,且周邊多為山地,只有1~2條高速鐵/公路通向市中心,交通不便,客源市場的大小及休閑農業多類型發展的可能性均受到限制。由此反映出作為典型邊緣區的肇慶市休閑農業類型分布不均,結構不合理,空間分布差異明顯,主要依靠鄉村原有資源,而特色旅游吸引物對調整景區空間結構[20]、進一步優化資源配置有著重要的意義,因此亟需在原有資源的基礎上開發延伸的休閑農業產品,以及特色化、品牌化的休閑農業產品。

圖2 肇慶市休閑農業類型分布

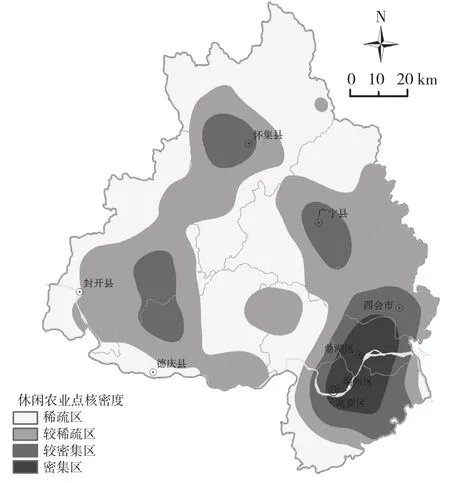

2.1.4 空間密度特征 通過ArcGIS中的核密度工具測定肇慶市休閑農業空間分布密度,生成肇慶市休閑農業核密度圖(圖3)。由圖3可知,肇慶市各區域的休閑農業空間密度存在明顯差異,呈現四個中心集聚分布態勢,即高要—端州—鼎湖地區、廣寧中部地區、懷集中部地區和封開東部地區,其中以高要—端州—鼎湖組團密度最高。肇慶東南部地區的休閑農業空間分布密度呈現明顯的核心-邊緣結構,以端州為核心,高要與鼎湖為輻射圈,這一特征與湖北省休閑農業示范點以武漢為中心,存在“環城游憩帶”的空間分布特征相似[11]。探究其空間密度存在差異化的原因:一是肇慶中部與北部地區多為山地,農業資源稀缺,人口相對較少,導致其休閑農業空間分布密度較低;二是肇慶東、西部地區多為平地,農業資源豐富,交通便利,人口相對較多,休閑農業的客源市場較大,因而其空間分布密度也相對較高。總體而言,肇慶市休閑農業點呈現出“大集聚、小分散”的分布格局,各區域休閑農業點的空間差異是區域農業旅游資源、客源市場潛力和交通可達性等因素共同影響的結果,表明肇慶市優質農業旅游資源分布不均,仍需優化資源配置,加強資源管理,以促進休閑農業示范點的合理布局,發揮其經濟、社會和生態效益。

圖3 肇慶市休閑農業核密度分布

2.1.5 空間自相關分析 以肇慶市4縣3區1市為基本空間單位,對肇慶市休閑農業點進行空間自相關分析,通過ArcGIS計算出肇慶市休閑農業空間分布的全局Moran’sI指數為-0.94,表明其休閑農業點在空間布局上呈現負相關,相鄰地域單元的旅游資源分布存在一定程度的空間差異性、離散性,即旅游資源分布密集的“高值”地域單元對周邊地區旅游發展的帶動性不強,擴散效應不明顯。進一步計算各縣市的局域關聯指數,按自然間斷點法(Jenks)將局部統計值從高到低分成4類(冷點區、次冷點區、熱點區、次熱點區),生成肇慶市休閑農業點冷熱點圖(圖4)。由圖4可知,熱點區為懷集與廣寧,休閑農業點的數量共29個,占全市的28.7%;次熱點區為端州和高要兩區,休閑農業點數量為23個,占全市的22.8%;冷點區為封開與德慶兩縣,休閑農業點有23個,占全市的22.8%;次冷點區為四會與鼎湖,休閑農業點數量為26個,占全市的25.7%。熱點區休閑農業點數量占全省的51.5%,而冷點區休閑農業點數量占全省的48.5%,這反映肇慶市休閑農業冷點區與熱點區的空間分布僅存在較小的差異。值得一提的是,冷點區的休閑農業點主要沿西江三級支流分布,且該地區沒有鐵路、高速鐵路。冷點區河流徑流量的大小以及不完善的交通樞紐大大影響其休閑農業點的數量分布,公共基礎設施的不完善更無法滿足不同需求類型的旅客對運輸方式的要求,這對都市邊緣區休閑農業空間格局的優化有著重要的提示意義。

圖4 肇慶市休閑農業點冷熱點分布

2.2 都市邊緣區休閑農業空間分布的影響因素

2.2.1 自然因素 (1)地形地貌。肇慶中部與西北地區地勢較高,由西北向東南傾斜,形成山地、丘陵、沖積平原相間分布的山區地貌,整體上呈三角形狀,其邊由西江、賀江和綏江三條河流圍筑,這一地形特征也導致了肇慶市休閑農業點的空間分布在整體上呈現為三角形狀分布特征(圖5),休閑農業與地形耦合性較高。經分析發現,以山地為主,地形陡峭的地區休閑農業分布較少,如肇慶的中部以及懷集北部、廣寧東北部;而以丘陵、平原為主,地形相對平緩的地區休閑農業則分布較多,如肇慶東南部的四會、高要、鼎湖、端州等市(區)。

圖5 肇慶市休閑農業點分布與地形耦合結果

(2)河流湖泊。水系沿岸一般分布有大量的旅游資源[21],同樣也影響著休閑農業的空間布局。肇慶江河縱橫,溪流密布,蘊藏著寶貴的水力資源,不僅擁有西江、北江和綏江三大水系,還有星湖、九龍湖等湖泊,水資源條件優越。結合圖1可發現,肇慶市的休閑農業基本沿河流或湖泊分布,如高要、端州以及鼎湖的休閑農業分布在西江一級支流,四會、廣寧與懷集的休閑農業沿西江二級支流分布,而封開與德慶的休閑農業沿西江三級支流分布。因此,河流也是影響肇慶市休閑農業空間分布的重要因素,且河流的徑流量的大小會影響休閑農業空間分布上的密集程度。

2.2.2 人文因素 (1)政策環境。近年來,肇慶市政府響應全國號召,加大力度發展休閑農業,并出臺如“以旅助農”等相關政策法規和綱要,逐步完善農村旅游基礎設施,開發培育鄉村旅游和休閑農業產品和線路。同時,肇慶市正積極投入“美麗鄉村”和新農村的建設,對全市區域內的村落進行分類梳理,分期分批創建“美麗鄉村”。但從類型來看,肇慶市休閑農業類型不均衡,鄉鎮村落型占比較大,如南街鎮、官圩鎮、大崗鎮等,休閑農業由于政策上的不完善以及缺乏鼓勵,在發展上較為滯后。通過實地調研也發現,肇慶市民眾的反響與配合度不夠高,對建設休閑農業示范點的積極性不高,多是經營規模化、標準化程度不夠高的私人農莊、農家樂等。由此可見,政策的導向與保障對休閑農業的發展較為重要。

(2)農業基礎。肇慶市地處珠江三角洲與山區的結合處,是典型的邊緣型城市,其土地資源豐富,也是廣東省的農業大市,每年的農產品產量位居廣東省前列,為肇慶市休閑農業的發展提供了良好基礎。例如,2016年肇慶市農林牧漁業產值487.16 億元,同比增長3.9%,位居全省前列。地方特色農產品種類較多,如德慶紫淮山和貢柑、懷集的紅肉蜜柚和大蜜李、廣寧的茶竹以及封開的奇皇香油栗等。休閑農業的發展是以農業資源為基礎,近年來,肇慶市的農業發展都保持穩步增長態勢,為休閑農業的持續發展及影響力的提升奠定了基礎。從各區縣來看,端州的休閑農業分布最少,其他各區縣休閑農業分布相當,這主要是因為端州為肇慶市的城區,農業資源偏少,可見農業基礎對休閑農業的發展具有重要的影響。

(3)資源稟賦。旅游資源是旅游供給的物質載體,休閑農業點分布與旅游資源稟賦有較大的趨同性[17]。肇慶的旅游資源種類繁多且資源豐度較高,如星湖景區、西江小三峽、德慶盤龍峽、懷集燕巖、廣寧竹海、鼎湖硯洲等各具特色。人文類的旅游資源各個縣區分布相對均衡,自然類的旅游資源差異相對明顯,主要分布在鼎湖、德慶、廣寧等地區,如鼎湖山風景名勝區、懷集燕山風景區、德慶盤龍峽、廣寧寶錠山及竹海大觀等著名景點周邊,其休閑農業的分布也相對較多,兩者耦合性高。表明作為休閑農業產生的另一個重要元素,旅游資源在很大程度上影響邊緣區休閑農業的空間布局。

(4)交通網絡。作為旅游六要素中被旅游者極為重視的元素,交通條件的便利與否與旅游者數量的多少、客源市場的范圍具有較大的關聯性。當游客選擇休閑農業進行觀光游覽時,交通便利、可進入性高的休閑農業點勢必成為旅游者的首選。結合圖1可以看出,肇慶市休閑農業的主要沿交通干線分布,如端州、高要、鼎湖、廣寧以及懷集的休閑農業都集中分布在高速公路沿線,其他地區的休閑農業也基本分布在高速公路、省道和國道上。運用ArcGIS軟件對肇慶市主要交通干道進行5 km和3 km緩沖區分析,發現5 km范圍內休閑農業點占總數的88%,3 km范圍內休閑農業點占總數的67%,說明休閑農業點與交通軸線具有較高的空間吻合性。值得說明的是,隨著公路交通的發展,在周末或節假日選擇自駕游逐漸成為該地區的一種生活方式,肇慶的區位和休閑農業優勢已成為珠三角地區旅游者的首選。

3 結論與建議

本研究以典型邊緣區肇慶市為對象,通過資料搜集與整理確定101個休閑農業點,并運用ArcGIS軟件分析其空間分布特征及影響因素,結果顯示:(1)肇慶市休閑農業點數量總體偏少,空間分布差異明顯,總體上呈現四個中心集聚分布的格局(即端州、廣寧中部地區、懷集中部地區和封開東部地區),其等級分布呈現“高等級集聚,低等級分散”的特征。由于缺乏競爭力,肇慶市旅游市場對休閑農業的拉動力量不足,這在一定程度上影響了休閑農業產品的轉型與優化,造成高級休閑農業示范點的稀缺;(2)不同類型休閑農業分布不均衡,結構缺乏合理性,村落鄉鎮型休閑農業占比最高,為51%,其中鼎湖兼有全部類型的休閑農業區,四會、高要、懷集和端州分布類型也相對較多。由于肇慶市的城市化水平較低,鄉鎮村落類型的休閑農業占絕大比重,加上經營者相關方面的能力欠缺,導致休閑農業的類型受到局限;(3)其分布形態趨于集聚分布態勢,呈現出“高要-端州-鼎湖、四會-廣寧、懷集-封開”三大組團區。肇慶市休閑農業點的農業類型及產品量多質低、特色不鮮明,造成休閑農業產品結構的不合理化,產品結構有待升級與優化;(4)空間分布密度呈現“大集聚、小分散”的分布格局,以高要-端州-鼎湖組團密度最高,且主要沿高速公路與河流分布,但其空間自相關性并不明顯,不同區域間的休閑農業呈現負相關,熱點區分布在懷集縣與廣寧縣,冷點區分布在封開縣與德慶縣;(5)肇慶市休閑農業空間分布受多方面因素的影響,地形地貌、河流湖泊、政環境策、旅游資源、交通網絡等方面是影響其分布的主要因素。目前肇慶市部分休閑農業采取粗放式的經營,缺乏合理規劃與合作,加上各區域之間缺乏合作,無法形成優勢互補,導致肇慶市休閑農業的發展在整體上缺乏競爭力,不利于肇慶市郊區休閑農業空間布局上的優化。

針對肇慶市休閑農業空間布局狀況及其存在的主要問題,本研究提出以下對策建議:(1) 政府引導優化休閑農業等級。休閑農業的發展涉及范圍較廣,亟需相關政府部門出臺有利于其有效發展的政策,加強不同區域在休閑農業發展上的聯系與合作,促進肇慶市內各區域休閑農業空間上的合理布局;同時應建立休閑農業管理的基礎制度,對服務質量進行嚴格的等級劃分,促進休閑農業等級的優化與提高。(2)協調各類型休閑農業的發展。肇慶市政府應加強引導各類型休閑農業的協調發展,同時注重農業和旅游業的協調發展,既要充分發揮旅游業的推動作用,也要重視農業的基礎作用,綜合利用二者功能對其類型進行結構上的優化與調整,使其在空間分布上更加均衡。(3)創新發展休閑農業產品。針對肇慶市休閑農業現有產品的發展狀況,進行改革與創新,打造特色鮮明的產品,注重與當地的特色旅游、農業文化的結合,樹立區域休閑農業品牌形象,同時研發附加產品,延長產業鏈,促進休閑農業產品結構的優化與升級。(4)加強區域合作,合理規劃與開發。肇慶市各區域因地制宜,首先應發展符合自身特色的休閑農業,在此基礎上逐漸增加其他類型的休閑農業,各區域間的休閑農業應進行優勢互補,此外要加強與周邊地市休閑農業點之間的密切聯系。(5)完善交通及相關基礎設施建設。距離肇慶市區較遠的封開、德慶、懷集、廣寧四縣市,其休閑農業資源豐富,但因交通欠佳致使游客較少。肇慶市應建設與這四縣市的主要交通干線并提升其通達水平,增加村鎮公交建設,提高旅游地的可進入性,同時,不斷完善相關的基礎設施如水電、網絡、醫療、衛生等,為潛在的游客提供更加便捷的交通和公共服務。

本研究結果僅是一個時間點的都市邊緣區的空間分布格局,未從時空演變的視角來揭示空間格局動態變化特征及其影響因素,今后的將擴大研究時間范籌,更準確地揭示其時空演變規律。同時,可對同類邊緣區城市的休閑農業發展進行比較,以期為肇慶市提出更為準確的優化建議,這些將是下一階段研究的方向。

[1] 王艷榮,劉業政. 農業產業集聚對農民收入影響效應研究[J]. 農業技術經濟,2011(9):50-57.

[2] 鄒小杰. 基于城鎮化視角下休閑農業發展路徑分析—— 以山東省為例[J]. 中國農業資源與區劃,2016,37(8):208-212.

[3] Deborah C,Yeeck G,Yeeck A. Sustaining product on and strengthening the agritourism product: Linkages among Michigan agritourism destinations[J]. Agriculture and Human values,2005(2):223-234.

[4] Per A Ke Nilsson. Staying on farms-an ideological background[J]. Annals of Tourism Research,2002,29 (1):7-24.

[5] Walmsley D J. Rural tourism: case of lifestyleled opportunities[J]. Australian Geographer,2003,34(1): 61-72.

[6] Sharply. Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus[J].Tourism Management,2002,23(3):233-244.

[7] Akpinar. Rural women and agritourism I the contest of sustainable rural development: a case study from Turkey[J]. Kluwer Journal,2004(6):473-486.

[8] Grigoe. Agro tourism,one of the main factors in rural development[J]. NACTA Universitatis Danubius Economica,2008(1):1-8.

[9] 代雯淇,侯立白. 淺談休閑農業—— 基于丹東市休閑農業滿意度調查[J]. 中國農學通報,2011,27(8):488-489.

[10] 王婉飛. 休閑管理[M]. 杭州:浙江大學出版社,2015:105-106.

[11] 吳抒玲. 臺灣休閑農業的經營策略分析與典型案例介紹[J]. 臺灣農業探索,2012(4):11-13.

[12] 劉秀珍. 基于農業可持續發展的休閑農業旅游問題與對策分析—— 以廣東省為例[J]. 中國農業資源與區劃,2016,37(10):101-105.

[13] 王樹進,陳宇峰. 我國休閑農業發展的空間相關性及影響因素研究[J]. 農業經濟問題,2013(9):38-44.

[14] 郭煥成. 我國休閑農業發展的意義、態勢與前景[J]. 中國農業資源與區劃,2010,31(1):40-42.

[15] 王啟. 我國休閑農業旅游發展的國際經驗借鑒研究[J]. 農業經濟,2016(10):32-33.

[16] 張兵,金鳳君,于良. 基于區域化過程的邊緣地區發展模式—— 以南陽市為例[J]. 長江流域資源與環境,2007,16(6):704-710.

[17] 吳清,李細歸,張明. 湖北省休閑農業示范點空間格局及影響因素研究[J]. 地域研究與開發,2017,36(1):158-163.

[18] 梁留科,呂可文,苗長虹,等. 邊緣區地區特征、形成機制及對策研究—— 以河南省黃淮四市為例[J]. 地理與地理信息科學,2008,24(5):61-65.

[19] 郭煥成. 我國休閑農業發展現狀與對策[J]. 經濟地理,2008,28(4):640-641,643.

[20] 吳必虎,唐子穎. 旅游吸引物空間結構分析—— 以中國首批國家4A級旅游區(點)為例[J]. 人文地理,2003,18(1):1-5.

[21] 李細歸,吳清,劉大均. 武漢城市圈農業旅游目的地空間分布及影響因素[J]. 熱帶地理,2014,34(3):422-428.