放牧方式對克氏針茅草原NDVI動態變化的影響研究

敖敦格日樂 羅培 賽西雅拉圖

摘? 要:通過對1989—2018年遙感影像進行了NDVI植被等級處理分析,并結合2018年實地植物采樣數據,研究阿拉騰陶格圖嘎查克氏針茅草原NDVI動態變化對不同放牧方式的響應。結果表明:(1)不同的放牧制度導致牧戶放牧方式產生差異,嘎查內經歷了自由放牧到固定浩特放牧再到定居放牧方式的轉變;(2)不同的放牧方式會對放牧草場植物群落NDVI指數產生重要影響,嘎查內放牧草場的NDVI指數總體呈下降趨勢;(3)草場植物群落的NDVI指數除了人為因素的影響外,還會受到氣候等因素的影響,在2種因素的共同驅動下,草場退化程度明顯提升。

關鍵詞:放牧方式;克氏針茅草原;NDVI動態變化

中圖分類號 S812 文獻標識碼 A ? 文章編號 1007-7731(2018)23-0098-04

Abstract:The NDVI vegetation level by remote sensing images from 1989 to 2018 and the field plant sampling data in 2018 were used to study the response of NDVI dynamic changes of Stipa krylovii steppe to different grazing patterns in Alatengtaogaotu village.Conclusions are as follows: 1) Different policies lead to differences in the way herders graze.The village has experienced a change from free grazing,fixed Haut grazing to Settled grazing; 2) Different grazing patterns will has an important impact on graze grassland plant communities NDVI index.The village's NDVI index of the grassland is generally showing a downward trend; 3) In addition to the influence of human factors,the NDVI index of grassland plant communities is also affected by factors such as climate.Driven by two factors,the degree of grassland degradation is significantly improved.

Key words:Grazing patterns;Stipa Krylovii Steppe;Dynamic Changes of NDVI index

克氏針茅草原是典型草原的基本類型之一,在內蒙古高原大面積分布[1]。近年來,隨著社會經濟的發展,錫林郭勒盟牧區的草地生態系統問題日益突出,草地退化嚴重[2]。放牧作為草原最主要的利用和管理方式,對群落的物種組成及多樣性有著直接影響[3]。放牧對草原群落的影響取決于放牧制度,研究天然草地群落的穩定性具有重要意義[4]。

錫林郭勒盟阿巴嘎旗阿拉騰陶格圖嘎查位于中蒙國境線附近,近30年來嘎查內的放牧方式隨著政策制度的變化,多次發生改變。在不同的放牧方式下,嘎查內草場植物群落如何演替,以及對草原生態系統有何影響,是值得研究的課題。本文以錫林郭勒盟阿巴嘎旗那仁寶拉格蘇木阿拉騰陶高圖嘎查為研究區,通過分析研究區內1989—2018年NDVI動態變化,并以2018年實地植物采樣數據進行驗證,分析植被NDVI動態變化對不同放牧方式的響應,以期為牧民合理利用草原提供理論依據,進而促進牧區人地關系的和諧發展。

1 材料與方法

1.1 研究區概況 阿拉騰陶高圖嘎查位于內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗西北部,地處東經113°55′~114°15′,北緯44°35′~44°57′,位于蒙古高原典型草原西部。氣候為溫帶大陸性干旱半干旱氣候,年平均氣溫0.5℃,最大溫差50℃,年平均降水量220㎜,無霜期100~110d,降水集中于5—8月份。植物群落為以針茅、羊草為主冷型叢生禾草。地形以山丘崗地為主,土壤較為肥沃。阿巴嘎旗是以畜牧業為主體經濟的純牧業旗,全旗轄有13個蘇木、1個新浩特鎮,71個嘎查。該旗牧用草地資源豐富,類型多樣,以地形、植被、利用方式和經營特點可把草地資源分為干草原草地、荒漠草原草地、沙化草地、草甸草地、改良草地和打草草地資源等6大類11類型。

1.2 數據來源與方法

1.2.1 遙感數據 NDVI數據來自http://glovis.usgs.gov/網站下載的1989—2018年7—8月Landsat TM數據,2011年以前為Landsat TM 4-5,2011年以后采用Landsat TM 8數據。

1.2.2 植物采樣方法 2018年7月23日至8月1日,在研究區隨機選取41個1m×1m規格的植物樣方,觀察并記錄樣方內所有植物的種類、蓋度、高度、多度、頻度、植物鮮生物量,同時記錄樣方附近可見植物,采樣數據經核對無誤后匯總到Excel中并保存。每個樣方的位置通過GPS定位并記錄。所有采樣過程均用相機全程拍照記錄并保存。

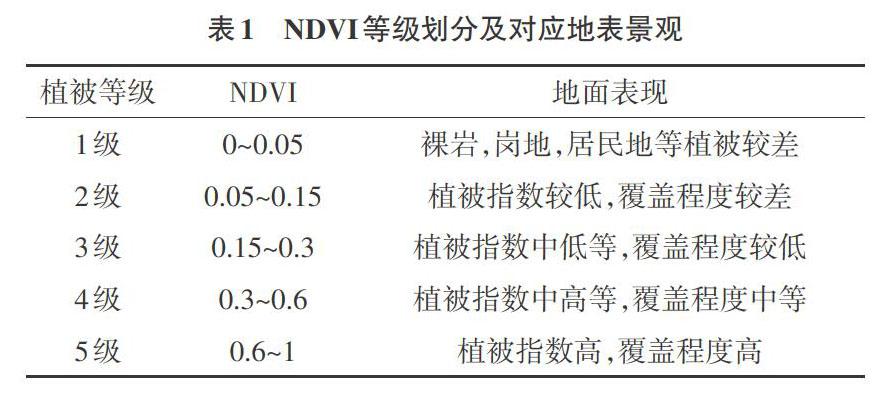

1.2.3 NDVI指數分級 本文采用的植被指數分類主要參考“國家土地利用現狀調查技術規程”以及“全國草場資源調查技術規程”中關于區域植被指數等級的相關內容[1],結合實地調研數據將NDVI指數等級分為5級[4],詳見表1。

2 結果與分析

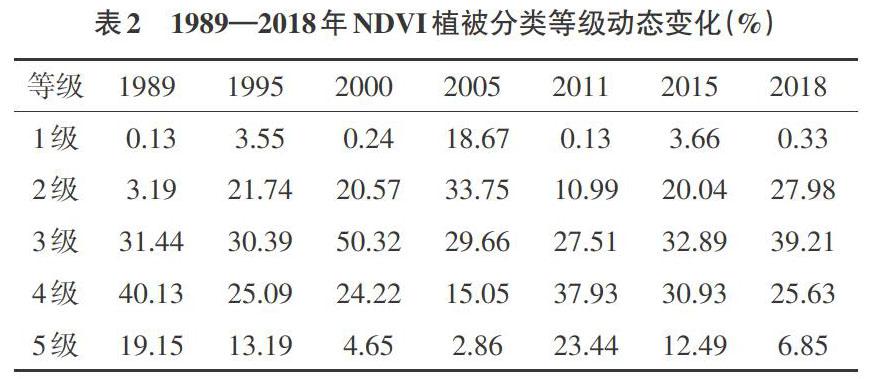

2.1 NDVI指數時間變化 整個研究區NDVI植被分類等級中,1、2級表示植被覆蓋度較差,3級表示植被覆蓋度一般,4、5級表示植被覆蓋度較低高,3~5級指數的變化,尤其是3級指數會直接影響草原植物群落性質的變化。從表2可知,植被指數主要集中于2、3和4級,占比達70%以上,其中,3級指數變化幅度最大,波動范圍為27.51%至50.32%。各年份指數具體如下:1989年1、2級指數所占面積為0.13%、3.19%,3級指數所占比例為31.44%,4、5級指數所占比例為40.13%和19.15%,相差較小;1989—1995,1級、2級指數所占面積明顯增大分別達到3.55%、21.74%,但4、5級指數所占面積減小,分別達到所占面積的25.09%、13.19%,3級指數面積沒有明顯變化;1995—2000年,1級指數所占面積從3.55%下降到0.24%,5級指數所占面積從13.19%降到4.65%,其中2、3、4級指數所占面積相對穩定;2000—2005年,1級指數所占面積明顯增大達到18.76%,其余面積無明顯變化。2011—2018年,1、5級指數所占面積變小,2、3、4級指數所占面積增大,呈相對穩定態勢;2018年,1、5級指數所占面積之和占總面積的7.18%,3級占39.21%,其余等級指數占32.48%。

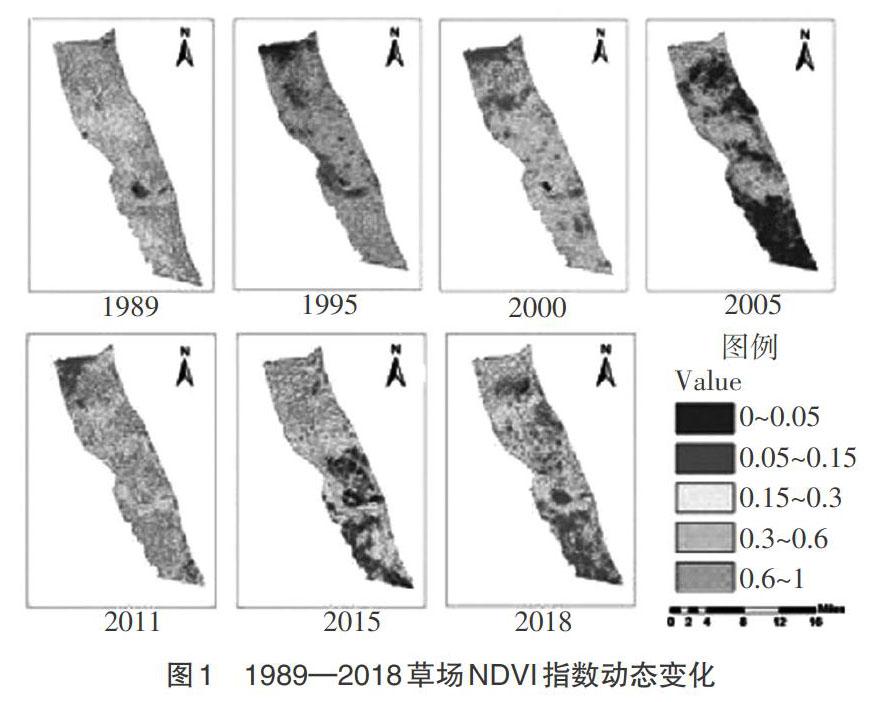

2.2 NDVI指數空間變化 從圖1可知,1989年以前,嘎查內NDVI指數整體相對較為均勻,草場退化程度較低。1989年以后,以2005年為節點,1989—2005年嘎查內草場出現大面積退化現象。2005—2011年草場有一定恢復現象,隨后草場又開始出現大面積退化現象。從空間分布來看嘎查內NDVI指數,整體上北部略好于南部地區,西部略好于東部地區。

2.3 植被特征 從表2可知,剔除頻度小于10%的植物種后,群落內共有植物10科26種。其中優勢科為藜科(Chenopodiaceae),禾本科(Gramineae)和百合科(Liliaceae),平均重要值(為樣方內平均高度,平均密度,平均頻度,平均蓋度四者的平均值)占比分別為30.66%,25.64%和17.04%。優勢種為豬毛菜(Salsola collina),羊草(Leymus chinensis),多根蔥(Allium polyrhizum),刺藜(Chenopodium aristatum)和克氏針茅(Stipa krylovii)為主,占比分別為11.02%,10.62%,8.22%,7.62%和7.01%。群落內多年生,1年生和灌木半灌木占比分別為69.23%,23.08%和7.69%。研究區屬于典型草原帶的克氏針茅+羊草為主要群系的混合草場。草場中的植物原生植物克氏針茅,羊草,糙隱子草(Heteropappus altaicus var),寸苔草(Carex duriuscula)和冰草(Agropyron cristatum)等原生建群種基本得以保留,但優勢程度明顯下降。豬毛菜等1年生藜科植物比重上升明顯,擠壓原有優勢種群的生存空間,導致研究區內草場植物群落物種結構變化顯著。

3 討論

阿拉騰陶格圖嘎查放牧方式的轉變經歷了以下階段:1982年以前為原始的生態自由游牧,限區自由游牧等形式;1983—1990年為固定嘎查限區游牧,半定居浩特游牧;1991—1995年定居浩特放牧或分散放牧;1996年以后限區定居牧戶放牧或分散定居牧戶放牧的變革。也就是說,從1949年以后,阿拉騰高圖嘎查開始逐步縮小游牧半徑而進入限區放牧,到20世紀90年代中后期完全執行了“雙權一制”制的牧戶浩特定居放牧方式,為此牧民不得不在所分得的草場內進行劃區輪牧;由于牧戶所分得的草場面積是固定的,再往后人口增多,草場不斷細分,人均草場面積逐步縮小,放牧壓力增大[6]。在此背景下,2個蘇木牧戶草場植物群落特征和植物群落穩定性發生顯著變化,具體表現在以下幾個方面:

經過2018年實地樣方調查發現,草場群落內的優勢科為藜科,禾本科和百合科,優勢種為豬毛菜,羊草,多根蔥,刺藜和克氏針茅等,表明植被覆蓋度較高狀態下的草原群落中,1年生植物占比與多年生優質牧草占比相當,嘎查內植物群落呈輕微退化趨勢,但總體而言,植物群落處于相對穩定狀態,這與2018年NDVI指數分析結果,1級、5級指數所占面積的百分比較小,主要以2、3、4級指數為主的結果相似度較高。天然草地牧草生長生產,從地域水平上講,主要決定于氣候、地形和土壤等環境條件。但對于同一草地而言,這些條件幾乎是恒定的,或是有規律變化的,而放牧方式,則構成了對草地生產最主要的影響因子[7]。從1989—2018年的氣象數據來看,期間嘎查內年平均降水量和每年5—7月這3個月份的平均降水量,除2005年外,各年份均差異不大。為此,本文以NDVI指數對嘎查的放牧方式與草場生態系統的關系進行分析具有一定的可行性。

1983—1991年,嘎查把牲畜分給牧戶,草場共同利用。在這個時期,嘎查內草場的各級NDVI指數值所占比例相差較小,1、2級指數所占比例較小。可見,該時期植被覆蓋相對較好;1991—1996年,把草場分到了固定浩特,放牧方式從自由放牧轉向固定浩特放牧。此時,嘎查內草場1、2級指數所占面積明顯增大,3級植被所占面積減少,與嘎查內自由放牧時期相比,草場植被退化較為顯著;1996—2001年期間,嘎查施行把草場分到戶,放牧方式從浩特放牧轉為定居放牧。此時,嘎查內草場4、5級指數面積占比有所減少,其他等級呈穩定增加趨勢;2002—2005年,為響應國家號召,內蒙古自治區開始重視草原退化問題,并逐年實行“圍封草原、轉移牧民”、“禁止放牧”和“生態移民”等一系列草原生態恢復政策[8],此時,4、5級指數增加,1、2級指數減少,草原生態環境暫時處于相對穩定的狀態;2005年,因采樣前期(5—7月)即植物生長期間平均降水顯著低于其他年份,導致植物覆蓋異常,NDVI等級指數整體偏差;2011年至今,為了防止超載放牧而破壞草原,引起草原退化,政府開始施行恢復草原生態的“草畜平衡”政策,2018年1級、5級指數所占面積較小,主要以2、3、4級指數為主,NDVI指數較為平穩,至此嘎查內草場植物群落進入相對穩定的狀態。

4 結論

(1)不同的政策導致牧戶放牧方式產生差異,嘎查內經歷了自由放牧到固定浩特放牧再到定居放牧方式的轉變。

(2)不同的放牧方式會對放牧草場植物群落NDVI指數產生重要影響,嘎查內放牧草場的NDVI指數總體呈現出下降趨勢。

(3)草場植物群落的NDVI指數除了人為因素的影響外,還會受到氣候等因素的影響,在2種因素的共同驅動下,草場退化程度明顯提升。

參考文獻

[1]中國科學院內蒙古寧夏綜合考察隊.內蒙古植被[M].北京:科學出版社.1985:516-527.

[2]李政海,鮑雅靜,張靖,等.內蒙古草原退化狀況及驅動因素對比分析——以錫林郭勒草原與呼倫貝爾草原為研究區域[J].大連民族學院學報,2015,17(01):1-5.

[3]王雪峰,王琛,胡敬萍,等.家庭牧場不同放牧方式對草甸草原植物群落的影響[J].草地學報,2017,25(03):466-473.

[4]高蘇日固嘎.牧區典型草原不同放牧方式下的草原群落變遷研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學,2017.

[5]烏漢圖.20世紀八十年代之后放牧方式及典型草原草場變化研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學,2018.

[6]賽西雅拉圖,白麗艷,張萍.2003-2010年克氏針茅放牧草地資源的變化[J].草業科學,2014,31(04):607-613.

[7]袁曉冬.不同放牧制度對典型草原植物群落特征影響的研究[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2005.

[8]小紅.國家發展政策影響下的內蒙古牧區社會變遷[D].呼和浩特:內蒙古大學,2007.

(責編:張宏民)