《發酵劑的制備》信息化教學設計與實踐

瞿桂香 施帥 李志方

摘? 要:該文提出了《發酵劑的制備》信息化教學設計,即以真實項目為載體,以培養學生“實戰能力”為本位,通過信息化教學手段,解決教學重點,突破教學難點。

關鍵詞:發酵劑的制備;信息化;教學設計

中圖分類號 G642.0 文獻標識碼 A ? 文章編號 1007-7731(2018)23-0137-02

發酵劑是制作發酵乳制品的特定微生物培養物,內含一種或多種活性微生物,是發酸乳產品產酸和產香的基礎和主要原因,發酸乳質量的好壞主要取決于發酵劑的品質、菌種類型及活力。因此,發酵劑的制備和添加是發酸乳加工的關鍵步驟,如何制備和添加發酵劑是乳品加工工必備的技能。

1 《發酵劑的制備》課程教學分析

1.1 內容 原料乳經標準化、均質、滅菌、冷卻、接種、發酵、后熟制得發酵乳。接種所需的發酵劑的品質、菌種類型以及活力決定著發酵乳口味及品質。根據生產工藝和乳品加工工崗位要求,結合課程標準,選取“十二五”規劃教材中項目四發酵乳的加工,任務一發酵劑的制備,學習地點智慧教室和乳品加工實訓室。

1.2 學情 課程面向高職食品加工技術專業二年級學生,由課前反饋可知,學生已學習過微生物培養的基本知識,能進行微生物接種操作;熟悉乳品加工中均質、滅菌等工藝,對發酵乳產生不同風味的原因感到好奇。崇尚新媒體技術,喜動手實踐。結合往屆學情分析和在崗企業員工反饋,發酵劑生產中無菌操作技術和發酵劑接種量的確定較難掌握。

1.3 教學目標 基于以上分析,以真實項目為載體,以培養學生“實戰能力”為本位設立了內容教學目標。知識目標:熟悉發酵劑制備的工藝流程,了解發酵劑的菌種類型及特性。能力目標:能根據生產需求確定發酵劑的接種量,能對發酵劑進行逐級擴大培養。素質目標:規范生產責任心,強化無菌操作意識。

1.4 教學重點和難點 教學重點是:發酵劑制備中的無菌操作教學難點是:發酵劑接種量的確定

2 教學策略

教學設計采用問題引導、任務驅動等教學方法。綜合開發微課、3D動畫,將抽象知識形象化,引導學生自主學習;利用發酵劑添加方案系統、仿真實操系統與實操練習相結合,“做中教,做中學”,實現教學目標。

3 教學過程

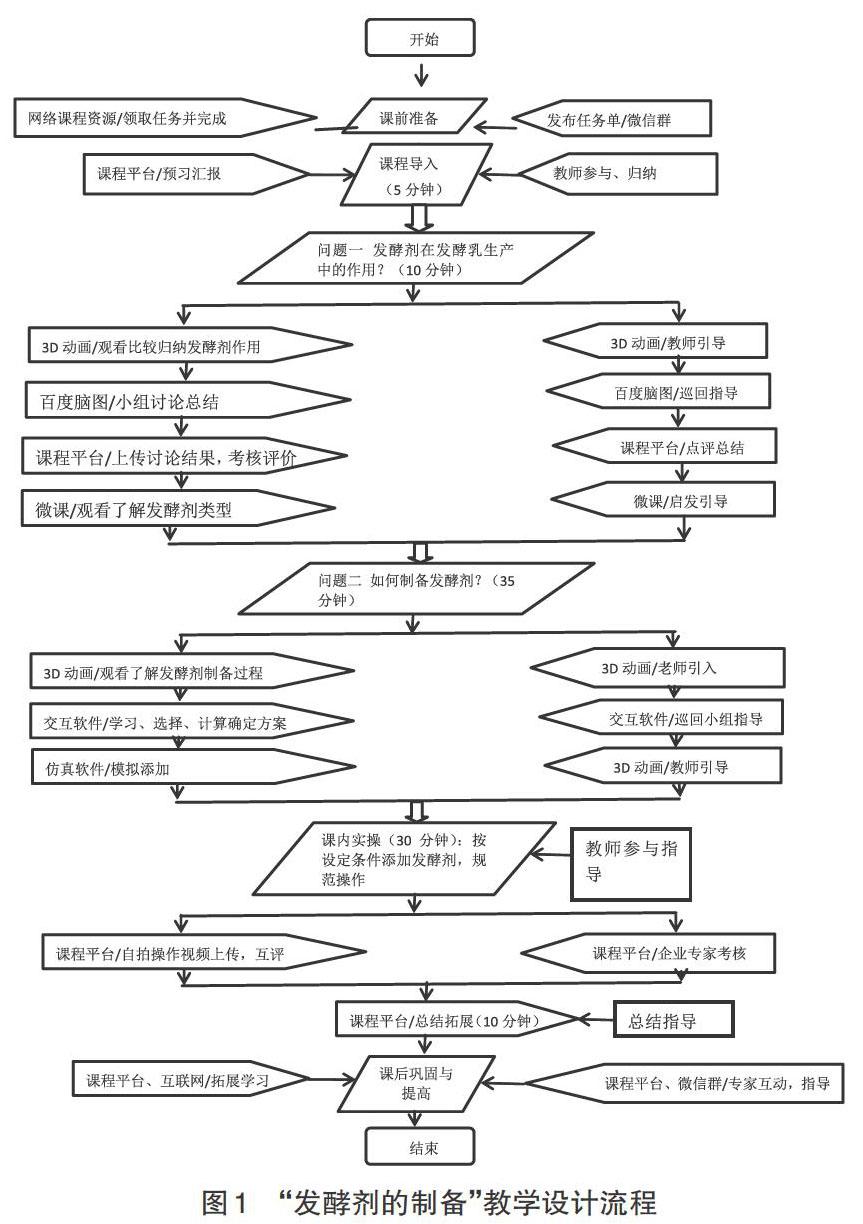

教學過程分為課前準備知發酵劑,課內學習制發酵劑,課后提升評發酵劑,課內為2學時。教學過程設計流程圖見圖1。

3.1 課前準備 教師通過微信群發布預習任務單,學生利用課程平臺,自主探究發酵劑的定義、種類等相關知識,完成預習測試,提交預習反饋。

3.2 課內學習

3.2.1 課程導入 學生從滋味、氣味、組織狀態品評牛奶和發酵乳的不同,并總結(發酵乳同牛奶相比酸爽、濃稠,口感更好),教師提出問題,是什么使牛奶成為發酵乳?引導出問題一。

3.2.1.1 問題一:發酵劑在發酵乳生產中的作用?學生觀看3D動畫,了解發酵劑在發酵乳發酵過程中的作用。發酵劑使乳中的乳糖轉變為乳酸,帶來“酸爽”;生成的乳酸使乳的pH降低,酪蛋白凝固,變“濃稠”;發酵劑菌種生長產生乙醛、丁二酮等芳香物質,給發酵乳帶來“醇香”。小組討論總結,并上傳課程平臺,教師點評后計入考核。發酵劑對發酵乳有如此重要的影響,那么如何制備發酵劑呢?引導出問題二。

3.2.1.2 問題二:如何制備發酵劑?學生觀看發酵劑制備動畫,直觀了解乳品企業從菌種活化到生產發酵劑制備的整體流程。教師創設工作情境,引入真實項目,某乳品廠制備生產量2000L發酵乳、發酵終點滴定酸度為70°T,引導學生梳理出3個子任務:確定發酵劑菌種組成、確定發酵劑接種量、逐級擴大培養。

(1)子任務一:確定發酵劑菌種組成:學生品嘗不同品牌成品發酵乳,感受口感差異(雖然這3種都是原味發酵乳但它們的味道不一樣,這種更酸些,而這種的香味更好,這種更濃稠),為什么會產生這些口感差異呢?學生觀看發酵劑菌種類型微課,了解不同類型發酵劑菌種的特點及培養特性,結合自己喜好的口感在發酵劑添加方案系統中選擇適合的菌種。(2)子任務二:確定發酵劑接種量:發酵劑接種量的確定是教學難點,也是發酵劑制備方案的核心,教師通過交互軟件演示發酵劑接種量確定過程。先根據發酵乳實際生產量計算各級發酵劑預計最大制備量,制備時,將實測的發酵劑活力大小代入公式,自動得出實際接種量,使龐雜散亂的方案設計系統化、模塊化,突破難點。學生利用交互軟件反復練習,形成自己的發酵劑制備方案。(3)子任務三:逐級擴大培養:發酵劑逐級擴大培養制備,無菌操作技術要求高,但生產周期長,無法與教學同步。學生利用發酵劑制備仿真軟件,模擬實操制備發酵劑,將發酵劑制備過程連續化,實操與教學同步化。教師后臺分析學生操作中存在的主要技術問題,并規范操作。學生通過仿真系統反復練習,熟練掌握制備流程及無菌操作技術細節,突出重點。系統自動記錄操作點,進行考核評價。

3.2.2 課內實操 發酵劑活力是評判發酵劑品質的重要標準,學生分別對幾份母發酵劑進行活力測定。根據實測活力,選擇符合要求的母發酵劑,確定制備中間發酵劑所需的接種量并接種培養。教師從旁指導,學生互拍操作視頻,上傳平臺,同學互評,做中教,做中學,達到知行合一。

3.2.3 總結拓展 學生代表總結本次課學習內容,學生登錄課程平臺完成隨堂測試,檢測學習情況。教師提出拓展問題:發酵劑制備過程中如何防止噬菌體污染?

3.3 課后提升 學生查閱課程平臺資料,同企業專家、教師溝通交流,完成拓展問題;檢測實操制備發酵劑活力,評定品質;品評小組合作生產的發酵乳,企業專家、教師、學生共同評價,計入考核。學生代表深入企業體驗實際生產中發酵劑的制備和添加過程,工學結合。

4 教學總結

(1)任務驅動的教學設計,結合仿真實操系統、發酵劑添加方案系統等信息化手段,解決了教學內容連續化同實際生產周期長的矛盾,突出教學重點,突破教學難點;結合實操,實現技能目標及素質目標;

(2)問題引導的教學模式同動畫、微課等資源結合,將抽象理論知識形象化,實現知識目標;

(3)通過平臺綜合數據分析,學生最終掌握了發酵劑制備的流程及關鍵制備技術,能夠制備出符合生產需求的合格發酵劑。

參考文獻

[1]柏景嵐.全國職業院校信息化教學大賽解析-以高職組教學設計分賽項為例[J].職業技術教育,2016,12(826):43-45.

[2]王寅龍,李前進.信息化教學設計的過程-方法及評價要點探究[J].中國教育信息化,2011,06:15-18.

[3]郝彩琴,李軍,徐超.信息化教學模式下高職課程改革與探索——以藥物分離與純化技術課程為例[J].衛生職業教育,2018,15:39-40.

(責編:張宏民)