連云港市博物館館藏宋代蟠螭紋玉璧鑒賞

朱偉

摘 要:宋代是我國玉雕發展史上一個非常重要的時期,也是一個高潮時期。北宋時期,隨著經濟和文化的繁榮發展,玉雕行業呈現出一派欣欣向榮的景象。在宋代眾多的玉雕作品中有一部分俏色巧雕玉器,可謂獨具匠心、巧奪天工。今天,我國各地的博物館中收藏有一些宋代的俏色巧雕玉器,如連云港市博物館就收藏有一件精美的宋代俏色巧雕的蟠螭紋玉璧,這些玉器普遍具有較高的歷史價值和藝術價值,非常值得我們去保護和研究。

關鍵詞:連云港市博物館;宋代;蟠螭龍;玉璧;俏色巧雕;工匠精神

宋代是我國古代玉雕工藝十分發達的一個時期,也是我國玉器發展史上的一個高潮。由于國家的統一,經濟和文化的繁榮發展,加之隋唐時期玉雕新風的鋪墊,并且宋代擁有一支比前代更為龐大、更加有文化修養和藝術鑒賞能力的統治階層,在這些因素的綜合作用下,宋代的玉雕行業呈現出一片繁榮景象。宋代玉器不論在數量和種類上,還是質量和工藝上,都有了一個新的飛躍。

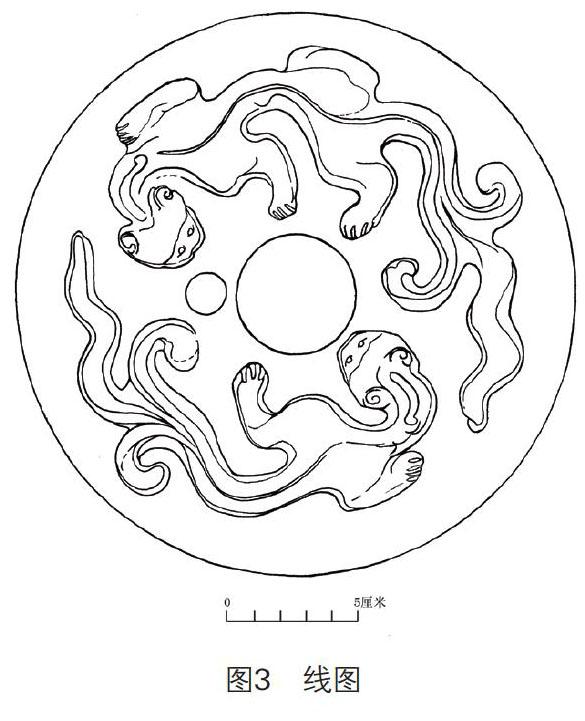

在我國各地的博物館中大多收藏有宋代的玉器,連云港市博物館收藏的宋代玉器中,就有一件宋代的蟠螭紋青玉璧(圖1、圖2)。該玉璧保存完好,表面帶有灰黃、淺褐色土沁,直徑21.8厘米,孔徑4.4厘米,厚1.4厘米(含浮雕的蟠螭龍紋飾),材質為和田青玉。這樣的尺寸在宋代同類玉璧中也堪稱大塊頭了。此玉璧是1978年白鴿澗生產大隊在取土時發現的,后轉交給連云港市博物館,1993年時經過申報和鑒定,被評為國家二級文物,時代定為宋,具有很高的歷史價值和藝術價值。這塊蟠螭紋玉璧的獨特之處不僅在于其尺寸比較大,更在于它的俏色巧雕工藝。當時的玉雕工匠利用天然玉料表面的紅皮,浮雕出兩條蟠螭龍和寶珠。兩條蟠螭龍均作爬行狀,相對而望,身形修長,線條流暢,頭都沖著寶珠方向,頭部上寬下窄,鼻子下橫琢一道寬陰線,嘴部前探,眼睛渾圓而稍凸,兩眼上方各有一道粗眉,眉角上揚,兩個耳朵有陰刻螺線,腦后有一角,背部有一條陰刻脊線,身體和四肢遒勁有力,尾部開叉翻卷。整個紋飾(圖3)呈現出“二龍戲珠”之態,形象生動,在青玉的地子上更加突出。此件玉璧構思巧妙,布局合理,刀工犀利流暢,給人以端莊厚重之感,實為一件難得的宋代玉器精品。

好多人認為玉器的俏色巧雕比較稀奇,尤其覺得古代的俏色巧雕更為神秘。其實俏色巧雕是我國傳統玉雕工藝中的一種常見手法,“指的是在一塊玉料上利用玉的天然色澤去雕刻,顏色運用得非常巧妙。很多時候,玉石中的雜質能夠因為俏色巧雕變廢為寶,達到意想不到的效果”[1]。筆者認為實際上俏色巧雕注重的不僅是色澤,更重要的是構思和雕刻。如果一件俏色巧雕作品,沒有巧妙的構思和精湛的雕刻,即使顏色豐富,也算不上真正意義上的俏色巧雕。過去有些學者認為俏色巧雕玉器在宋代玉器中較為罕見,這個觀點實際上是有偏頗的,可能是因為目前我們所能見到的宋代的俏色巧雕玉器比較稀少所造成的誤解。其實俏色巧雕玉器在宋代玉器中并不是個別現象,俏色巧雕技術在宋代得到了更為廣泛的運用。這個時期的俏色巧雕不僅會利用玉材天然的皮色(又稱留皮之作),如黃皮、紅皮、黑皮等,還會利用天然玉材自身的顏色,并且“有三四種色澤糅合的巧色玉雕”[2]。如圖4中的銜鰱鱖魚,這件宋代玉飾不僅利用了玉材表面的皮色,同時也利用了玉材自身的顏色,是糅合了三四種顏色的巧雕之作,更加生動逼真。宋代玉器的俏色巧雕工藝在日本學者大村西崖所著的《中國美術史》中也有明確的記載:“能巧就玉材之色澤,而施以適宜之雕刻,亦始于宋代,似大半由玉院之制作而起,稱之為‘取用材料,略稱‘取材或稱‘巧色玉。孝宗之‘甘黃玉葵花盃中央有天生之紫心,黑處為人物之發,白處為其體,滿斑為其衣紋;又‘子母貓之母貓為白玉,六子則有如黃黑瑇瑁者,有純黑或黑白相雜者,或螭黑云白……其巧合自然,一絲不亂,為人心思所不及,誠至妙之物也。”[3]當然,大村西崖所著的《中國美術史》里提出的我國俏色玉雕刻始于宋代這個觀點的確是不妥的,其實我國早在商代就已經出現了歷史上最早的俏色玉器——玉鱉。不過《中國美術史》里對我國宋代俏色玉的制作有一個比較詳細的記載,這是很有價值的。并且《中國美術史》中所記載的這段內容與明代高濂的《遵生八箋·燕閑清賞箋·論古玉器》中所記載的一些內容是基本吻合的,也可相互印證。

除了巧用皮色外,宋代玉工們在處理玉料上的瑕疵與雜色方面的技術相對之前各朝代而言也更加成熟,甚至與后世相比也毫不遜色。宋代玉匠們通過精心構思,巧妙地利用天然玉料上的瑕疵或雜色,雕刻出各種紋飾和圖案,巧奪天工,化腐朽為神奇,這也是我國玉雕工藝上一次大的突破。明代高濂在他的《遵生八箋·燕閑清賞箋·論古玉器》中就有專門記載宋代玉匠處理瑕疵和雜色的一段內容:“若余見一尺高張仙,其玉綹處,布為衣褶如畫。又一六寸高玄帝像,取黑處一片為發,且自額起,面與身衣純白,無一點雜染。又一子母貓,長九寸,白玉為母,身負六子,有黃黑為玳瑁者,有純黑者,有黑白雜者,有黃者,因玉玷污,取為形體,扳附眠抱諸態,妙用種種佳絕。又一墨玉大玦,全身地子靈芝俱黑,而雙螭騰云卷水,皆白玉,身尾初非勉強鈕捏。又若瑪瑙蜩蟬,黑首黃胸,雙翅渾白明亮。又一彌勒,以紅黃纏絲,取為袈裟,以黑處為袋,面肚手足純白。種種巧用,余見大小數百件皆然,近世工匠,何能比方?”[4]從這段記載中可以看出:①宋代玉器中的巧雕作品占了相當大的比例,僅高濂自己所見者就達數百件之多,可見宋代玉器制作的規模之大,數量之多;②高濂親眼所見的這些巧雕玉器的構思和雕刻都很精到,是明代工匠難以企及的。筆者認為高濂對宋代巧雕玉器的評價是比較客觀的,這些巧雕之作即便在今天看來也毫不遜色,不論在取材用料上,還是在構思和雕刻上也同樣有其精妙之處,確實讓人嘆服。

實際上后人對宋代玉雕的高度評價,若從其用料、題材和裝飾技法等方面來講,巧就巧在它達到了形神兼備的意境。既注意到了玉料方面,又注重巧妙地利用天然玉材的皮色,同時在處理玉材的瑕疵、雜色等問題上也有自己的獨到之處。宋代玉工能夠將玉料上的皮色、雜色、瑕疵等構思成各種紋飾和圖案,再加以精湛的雕刻,既掩飾了玉料上的瑕疵和雜色,又讓玉料更加出奇出彩,創作出了許多優秀的俏色巧雕作品。可以說這些俏色巧雕玉器既是玉料、顏色、構思、工藝等高度融合的產物,也是玉雕工匠們辛勤勞作的結晶。

今天,我們在欣賞、評論、收藏和研究這些宋代玉器時,也不要忘記宋代玉工們的敬業精神。可以肯定地說,沒有宋代玉雕工匠們的這種“工匠精神”,也不會有這么多宋代的玉雕作品流傳至今。雖然說宋代玉器的存世量遠不及明清玉器,但是它所具有的歷史價值和藝術價值卻相當高,仍然值得我們繼續去收藏和研究。

參考文獻

[1]鄧子戈.祁陽石“俏色巧雕”論析[J].藝術百家,2015(S1).

[2]張蘭香,錢振峰.古今說玉[M].上海:上海文化出版社,1997.

[3](日)大村西崖.中國美術史[M].陳彬蘇譯.上海:商務印書館(上海),1930.

[4](明)高濂.遵生八箋:燕閑清賞箋:論古玉器[M].太原:山西科學技術出版社,2014.