相伴教研“新”路歷程,共創模式“三線合一”

韋嘉

作為學校教學管理者,我一直在思考,如何讓教師從經驗型教師走向研究型教師,如何打造學習型研究型的教師團隊。新一輪的基礎教育課程改革中,我們努力使自身具有敏銳的感知、創新的精神、綜合的思維與大膽改革的勇氣,逐步形成新的教學管理思路,不斷激發教師,組織交流與合作,形成教師的研究氛圍、團隊精神、營造合作、對話、探索的文化氛圍。在這樣的背景下,我帶領數學教研組開始了探究創新的征程,走出了一條特色之路。

一、問道教研路徑

自新課改以來,數學組老師思考著,如何通過教研,轉變教學方式和學生學習方式,促進學生發展和教師自我提升。運用行動研究,跨越五個階段,經歷了教研創新的“新”路歷程。

第一階段,外聘專家,專業引領,定期教研,課例研究.學校每周大組教研時,聘請教學教育專家,跟蹤聽課評課,說課磨課,針對老師的問題對癥下藥,老師專業水平提高很快。但是就課論課,難以推廣。

改變!——第二階段,主題教研,板塊實施,課堂實踐,模式推廣.我們在一階段的基礎之上,開學確立研究主題,如概念教學、計算教學、解決問題、空間圖形教學等,尋求相同主題類教學的共同模式。但是不同年段的實際問題不同。

改變!——第三階段,小組教研,追求實效。作為大組教研的補充形式,我們嘗試備課組小型教研。分為低中高三個備課組,組內進行集體備課,問題研究。實現了大型——小型,無題——主題——問題的轉化。但是如何規范問題研究,使研究成果提煉固化。

改變!——第四階段,課題研究,力求整合。微型科研與教研整合,讓教研能課題化管理,讓科研在教學中踐行。但是研究內容多是老師自選,新課改還提出更多必須掌握的技能技巧。

改變!——第五階段,梳理技能,注重培訓,形成體系,綜合提升。通過交流與培訓、檢查與培訓、比賽與培訓相結合的形式,進行定期的基本技能培訓,與課題研究結合,雙管齊下,力求提高教師的綜合素養。

二、創建立體模式

數學教師就是在實踐中發現問題,解決問題,在傳承中改變,從需求走向追求,最終確立了“三線合一”的教研模式:

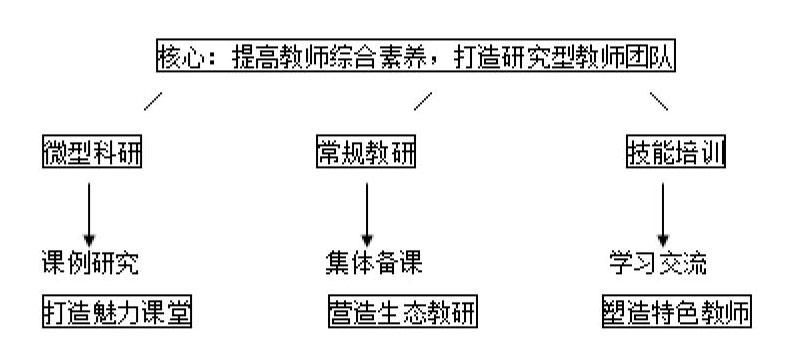

“三線合一”的“一”是一個核心,即“提高教師綜合素養,打造研究型教師團隊”。“三線”是教研的三條路徑:微型科研、常規教研和技能培訓。“打造魅力課堂”、“營造生態教研”、“塑造特色教師”是我們追求的目標。

1.微型科研,以課例研究為途徑。新課改興起科研之風,而老師們常常在“筆下生花”的科研與現存的教學問題之間不知所措。一線教師需要的是與教學密切相關的,對實際操作有實實在在指導意義的科研。具有周期短、切口小、與教學巧妙結合、能深入研究等特征的微型科研,應運而生。我校的微型科研以課例研究為途徑。教師以備課組為單位,在課堂教學中發現可持續研究的問題,針對本年段學生的特征,達成共識,確定課題。在教材中篩選出典型課例,進行做課研討,通過反復試講反思研討再改進,直待解決問題;并將其解決方法運用其它課例,以形成規律提煉方法。在期末的教研組內進行課例展示,流程為:備課組內一人陳述課題提出——一人展示課堂教學——一人說課——一人評課——教研組內協同診斷,成果分享。

微型科研的內容隨著教材使用時間的推移,以及老師教學理念的轉變,具有階段性:課改初期針對新教材在使用過程中的不適,提出“針對教學重難點,對課程內容進行拓展重構”;為發揮教材優勢,實現課型轉變提出“情境創設有效性的研究”、“培養學生傾聽交流的習慣”、“計算教學中如何培養學生的思維能力”以及“信息技術如何與課堂教學融合”等課題。每一個課題的研究都體現了老師們教學理念的更新及教學行為的轉型。結合學校“快樂教育”的龍頭課題,及對快樂課堂的詮釋,數學組提出打造魅力課堂的目標——“有趣+有效”,“(知識)廣度+(交流)深度”,讓每個孩子都愛上數學課。

我校的微型科研注重過程管理,要求教師必須收集課題提出的背景、學習資料、課例設計、教學隨筆。將科研的過程管理落實在平常的教研行動中,使科研成為有本之木。最后將這些過程資料整理加工,固化提升,或以講座的形式在教研組交流推廣,或以論文、研究報告的形式發表參賽,形成成果,資源共享。

2.常規教研,以集體備課為途徑。備課組的教研活動內容除了微型課題研究,還有其它常規性或臨時性的教學內容的研究。如對教材的研究,對學情的研究,對教法學法的研究,對理論的學習,信息的獲取,統一對學生作業、書寫的要求,培養學生良好的學習習慣,對教師備課、作業布置及批改的常規檢查等等。根據教研組計劃中的主題研究內容,提前在備課組內進行研討,為大組的匯報做好準備。例如,期末試卷分析及成功經驗交流是每學期的固定主題研究內容,學校會要求老師在假期進行深度的試卷分析及方法反思,開學第二周就進行教研組內的交流。又如期中會開展教案及作業展評。在常規教學活動中,讓教師養成不研則不教的習慣。

3、技能培訓,以學習交流為途徑。隨著課改的不斷推進,對教師所要掌握的基本技能,提出了新的要求,如創設情景的能力;提問理答的能力;收集處理學生信息的能力;根據前測調整教學環節的能力;與學生及家長溝通交流的能力等等。要想成為一名合格的現代的又具有特色的教師,必須不斷學習。我們研究名師的特長,進行模仿學習;我們挖掘自己的特長,進行交流互助;我們舉辦各種比賽,促進教師發展。

“三線合一”模式的創新不是老師們坐“想”其成,而是在實踐中不斷總結反思、推陳出新、逐步完善的。這一模式豐富了校本教研的內涵,使傳統的單一的教研立體化、生態化、高效化。可見教研有模,但無定模,貴在創模。也許“三線合一”還不是最終模式,因為我們還會在實踐中總結反思和改變。

三、欣喜收獲效果

數學教研組在創新教研模式的過程中,收效顯著。我們的微型科研在區級交流經驗,并在市級骨干教師培訓會上推廣,教研組的創建特色在省級培訓會及國培現場會推廣。教研組獲區、市優秀教研組稱號。微型科研“傾聽與交流習慣培養”等均獲市一等獎。學校的教學質量穩步居于區域前列。最重要的是教研組內形成了互助協作的團隊精神,成為了主觀能動的學習型團隊。

多年的付出,讓我們深深感受到,教師與教研組共同成長,教師在歷歷過程中體驗幸福,在累累碩果中品嘗快樂。學生與老師共同成長,學生在魅力數學課堂中發展能力,因為數學老師的魅力而愛上數學!

(作者單位:成都市龍江路小學分校)