化石的比喻:進化論與20世紀中后期的鄉土建筑研究

潘曦/PANXi

1 20世紀中后期鄉土建筑研究的盛行

20世紀中后期、尤其1960年代,是西方鄉土建筑研究的一個興盛期。最令人矚目的事件之一當屬紐約現代藝術博物館1964 年舉辦的展覽——“沒有建筑師的建筑”。這場展覽展示了世界各地的非正統建筑(圖1),與此后的同名著作極大地激發了對鄉土建筑的關注,引導人們把目光從精英文化轉向普通人的尋常建筑。這種鄉土建筑地位的提高并不限于建筑學領域,人類學家摩爾根(Lewis Henry Morgan)的印第安人建筑研究在1965年被重新挖掘出來,并成為了暢銷書。80余年前,此書只是因《古代社會》一書體量太大而將第五部分析出才單獨印刷出版,并未引起太多討論;而1981年再版時,它卻被評價為“不可取代”“具有啟發性”,對彼時處于人類學前沿的空間關系學和新進化論產生了重要影響[1]。數年后,拉普普特(Amos Rapoport)出版了《宅形與文化》一書,以廣博的視角從氣候、材料、技術、經濟、社會文化等多個方面討論了世界各地的原始建筑與風土建筑,可謂兼具廣度與深度。他重申了摩爾根的觀點,即“原始”建筑只是在建造方法上而非思想理念上“原始”,可以為人們提供關于居住的智慧[2]。

鄉土建筑研究為何會在這個時期興盛?原因是多方面的,例如功能主義的普及、戰后經濟人口大規模增長帶來的對住宅問題的關注等等。但這些研究或多或少都有一個相似的想法,即把鄉土建筑作為過去歷史與初民社會的見證,為當下的社會研究提供參照,就像深受摩爾根影響的馬克思所論述的那樣:“過去勞動過程中的工具的遺存,對于調查現存的社會經濟形式來說,就像化石對于現存物種的確定一樣重要”1)[3]。

2 化石比喻的理論與時代背景

化石比喻作為主導性類比,顯著地影響了該時期對建筑等物質文化的解讀。對今日某些社會的民族志調查,被認為可以類比解讀過去歷史中存在于相似物質環境條件下的社會,進而審視當代社會及其物質實踐,建筑亦是如此。這種研究思路的產生,與幾方面背景有關。

首先是進化論的復興。活躍于19世紀晚期的進化論學派曾遭到文化傳播學派、博厄斯學派等的批評,但在20世紀中期又再次復興,成為文化人類學的重要思想。1958年,美國人類學界舉行研討會紀念達爾文《物種起源》發表100周年,在進化論批判中曾是眾矢之的的摩爾根又重被尊為美國文化人類學之父。在這場復興中,懷特(Leslie White)起到了極大作用,他的普遍進化論修正了摩爾根的理論,把文化劃分為技術、社會和思想意識3個亞系統,以技術為決定性系統,并把能源獲取和利用模式作為文化不同發展階段的標志。斯圖爾特(Julian Steward)則提出了多線進化論,成為文化生態學的發端。他緩和了摩爾根單系進化論的絕對性,認為文化發展與環境密不可分:在相似的環境條件下,文化會沿著相似的道路發展,不同的環境則會造就不同的文化及進化道路。總之,這些理論都以唯物論為哲學基礎,認為人類心理存在普遍一致性,因此不同文化間具有共同的發展規律、其差異只是因所處階段不同,所以今日此處之社會可以類比過去彼處之社會,而區分文化發展階段的關鍵標志則是物質現象。

于是,物質文化研究的地位大大提高,以描述不同族群的社會文化發展水平并類比過去的情況。例如,賓福德(Lewis Binford)的努那繆提社會研究就在整體空間環境中對各種物質對象及其空間分布與流動進行了不厭其煩的記錄和闡釋,以描述文化進化過程中對環境的適應[4]。在物質文化研究中,建筑一直是十分重要的對象;早在西方殖民擴張時期,建筑在針對各種初民社會的考察報告中就是當地社會文化描寫中的常見內容。在20世紀的這次物質文化研究復興中,建筑依然扮演了重要的角色,因為“所有的建筑形式都源自于一種共同的思想,繼而展示了某些共同理念的不同發展階段,來應對共同的需求2)”[1]。

1 沒有建筑師的建筑(圖片來源:伯納德·魯道夫斯基. 沒有建筑師的建筑[M]. 高軍譯. 天津 : 天津大學出版社, 2011.)

此外,這類研究還有一個必不可少的前提,就是比較研究的可行性大大提高。一方面,隨著地理學、考古學、人類學的發展,對現存與過去不同社會之調查的范圍不斷擴大,有助于人們引援不同案例來構建文化發展的共性規律體系。另一方面,線圖和印刷文化的發展促進了信息的保存、復制和傳播3)。線圖對建筑實體進行了清晰、固化的表達,加上印刷工業的普及,保證了在印刷品可及的范圍內,關于建筑實體的信息在所有時間與空間中都是一樣的。這使人們得以形成廣泛、穩定的普遍知識,在不同的時間與空間中進行類比和比較,進而分析建筑的普遍特性、推導普遍需求。拉普普特就說,“對于類型的比較可以提供一種洞察力,以更好地理解設計過程中遮蔽所和‘住居’的本質,以及‘基本需求’的含義”4)[2],與前述摩爾根形式應對需求的觀點可謂遙相呼應。

3 進化論影響下的鄉土建筑研究

進化論思想有兩個基本假設:首先,人類心理具有普遍一致性,因此在類似條件下會表達形成類似的文化及發展道路;其次,物質現象是區分文化發展階段的關鍵標志,相同階段具有類似的物質技術。將其延伸到對建筑的解讀,就會產生兩個主題:一個是建筑與意義的認知表達,既然建筑是物質文化的重要內容,那么人類心理的一致性必然會表達形成建筑中的某種結構,建筑也會反過來參與認知結構的再生產;另一個是建筑與社會文化體系,建筑作為不可移動的、容納社會文化生活的實體對象,成為了論證文化發展階段、構建甚至推演文化譜系的重要手段。這兩個主題,在20世紀中后期的鄉土建筑研究中都有體現。

3.1 建筑與意義認知表達

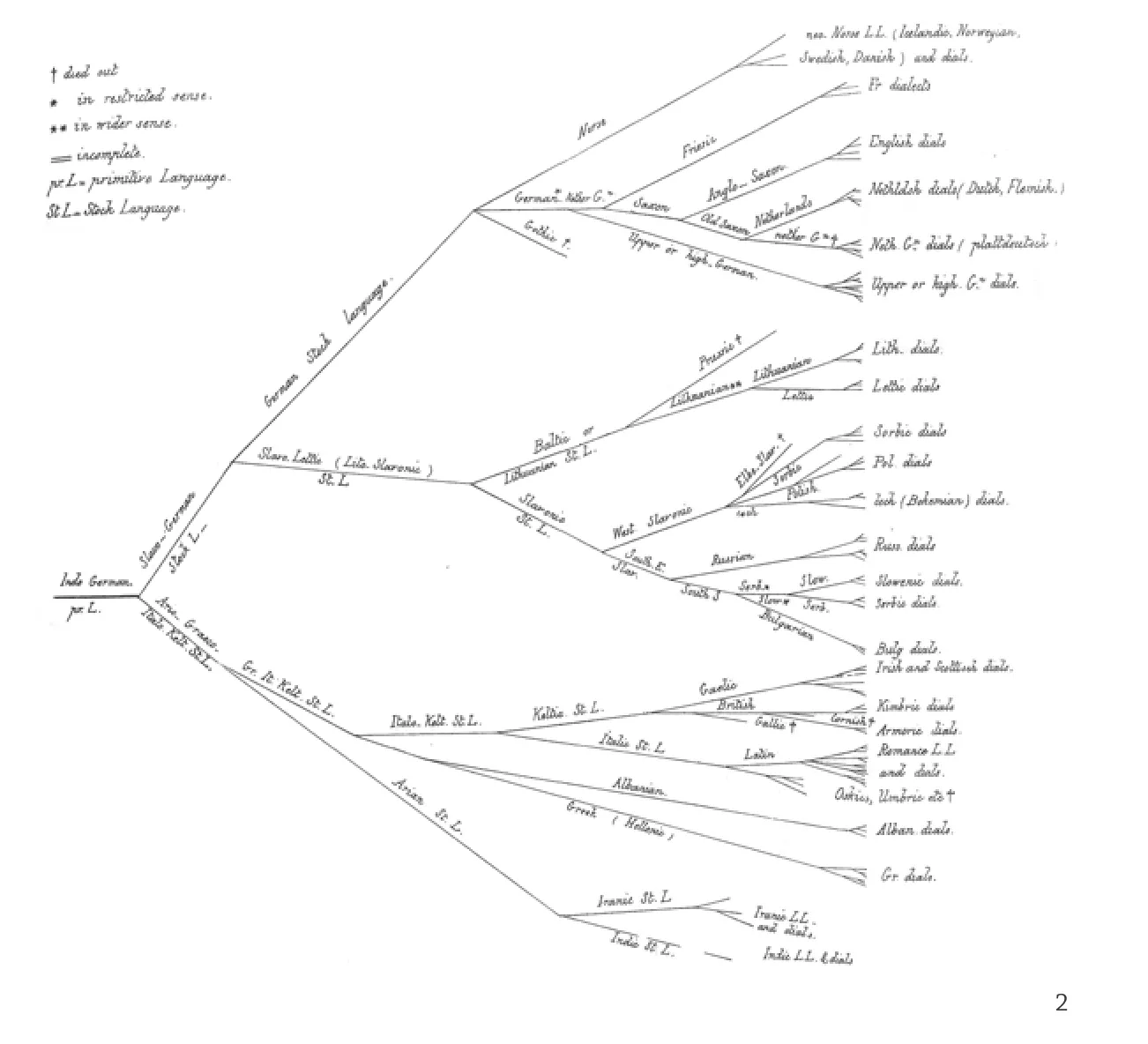

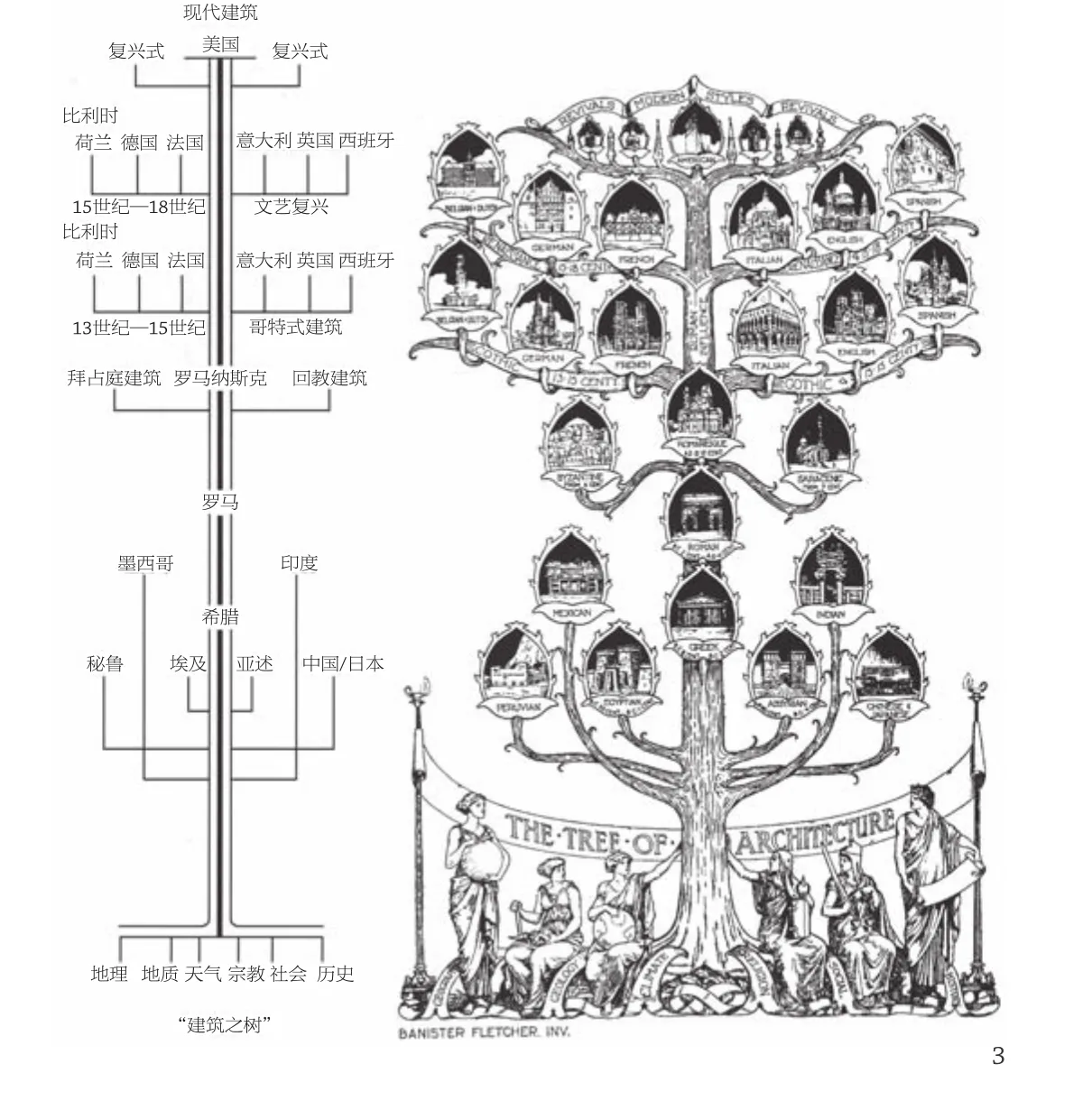

對于人類心理一致性及其外在表達的強調,通過語言學與結構主義產生了極大影響。早在19世紀,歷史比較語言學的研究者們收集世界各地的語言進行比較和分類,建立共同的源語言,探索語言演變發展的普遍規律,這與進化論者的工作方法便如出一轍。施萊歇爾(August Schleicher)明確論述了達爾文理論和語言學的關系自然有機體,根據確定的規律成長起來;在不斷分化的過程中,語言也和生物一樣形成譜系,其中高度發達的類型經過生存競爭而保存下來[5]。與施萊歇爾的語言譜系圖(圖2)類似的建筑譜系圖(圖3),20世紀初也出現在《弗萊徹建筑史》中。

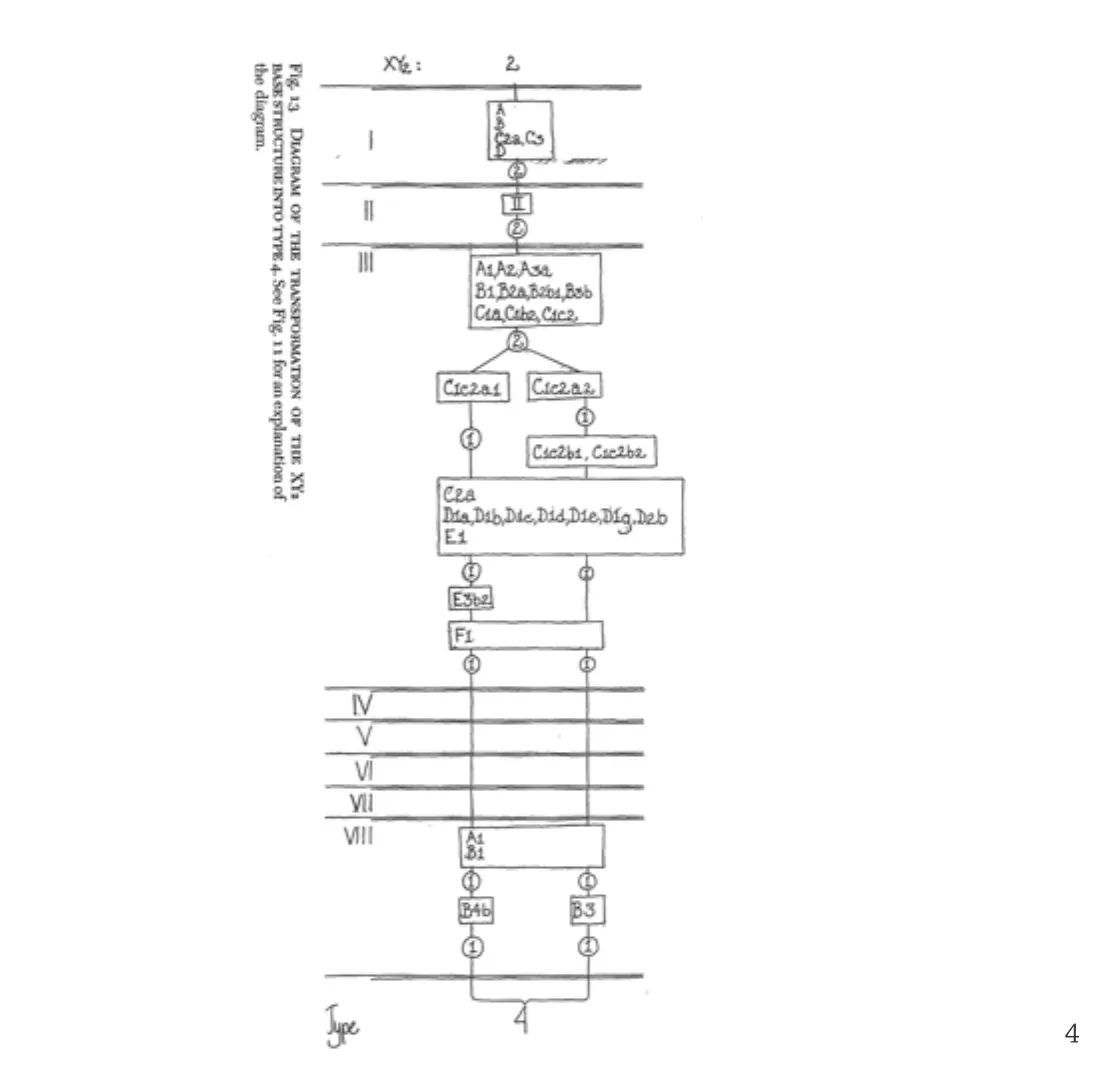

在歷史比較語言學的脈絡中,索緒爾(Ferdinand de Saussure)創始的結構主義在20世紀影響甚廣,成為了分析語言與社會文化的重要方法。這種影響在鄉土建筑研究上最典型的體現,當屬格拉希(Henry Glassie)使用語言學方法對弗吉尼亞中部338棟民居進行的解讀[6]。他把建筑看作建造者與居住者思想的表達,進而用一套詳細的語言學化的分析類比方法將這些民居根據具體特征構成進行分類,探討了建筑類型演變的源流譜系和建造“語法”,并認為建筑作為物質實證,其變遷記錄了歷史過程中地方思想的發展與演進,揭示了塑造建成環境的內在認知結構(圖4、5)。

2 印度日耳曼語言譜系圖(圖片來源:參考文獻[5]: 72.)

3 建筑之樹,(圖片來源:李允鉌. 華夏意匠[M]. 天津 : 天津大學出版社, 2005: 12.)

4 某民居類型演化圖(圖片來源:參考文獻[6]: 47.)

5 建筑語法示意圖(圖片來源:參考文獻[6]: 160.)

此外,人類學家列維-斯特勞斯對結構主義的發展也影響了建筑研究。他的“家屋社會”理論[7]不僅提出了一種普遍的新社會類型,而且把房屋建筑放到了社會文化中非常重要的位置上。他把家屋定義為一個“‘道德主體’,它持有一處由物質和非物質財富所構成的產業,通過依照某條真實的或是想象的脈絡傳承其名稱而延續下來,這種延續性只要能以親屬或姻親關系表現出來(通常兩者都有),它就被認為是合理的”5)。在該理論中,房屋建筑非常接近阿爾都塞(Louis Althusser)的“物質意識形態”概念,它不僅作為一種表達方式承載人們的認知,而且還參與認知的建構、參與社會文化的再生產。在社會分工不甚徹底的鄉土社會中,建筑在全生命周期的各階段中與社群的生活過程相互交織,彼此形成了一種互動關系。這種建筑與意義認知間的關系,可以在空間關系學與福柯對圓形監獄的闡述中看到,也體現在卡斯騰(Janet Carsten)組織的一系列鄉土建筑研究中[8],其討論涉及了房屋建筑特征與人們對宇宙觀、社會關系、祖先親緣之認知的相互關系。

3.2 建筑與社會文化體系

在進化論影響下,社會文化體系的研究引起了更多關注。這在鄉土建筑研究中體現在田野調查往往被整合到更大的圖式之中,以構建具有普遍性的系統。

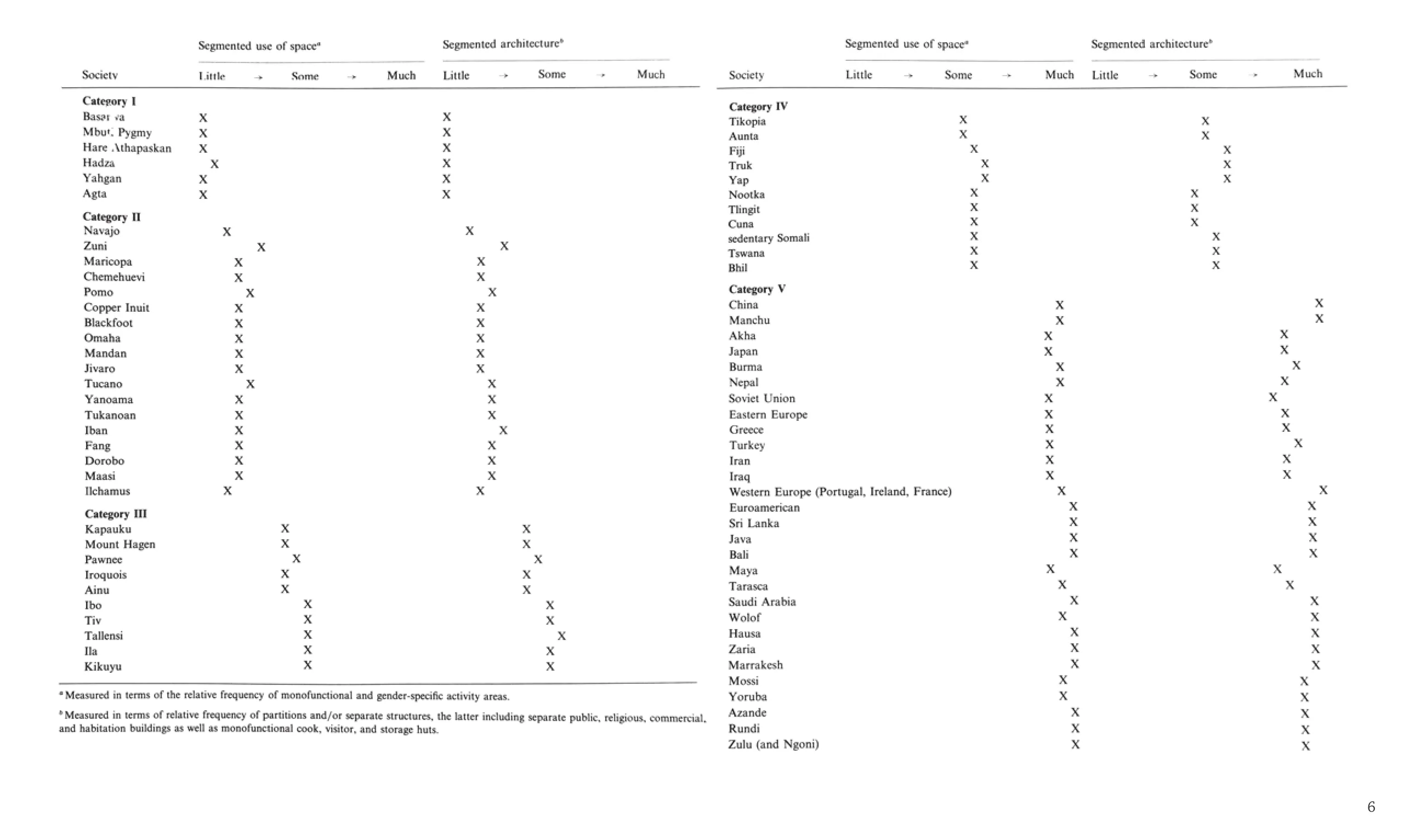

例如,肯特(Susan Kent)的研究就在明顯地體現了摩爾根進化論的影響。在住宅與空間使用的研究中,她認為社會的復雜性決定了空間與建成環境組織的隔離度,“當一個社會在社會-政治上變得更加復雜時,它的文化、行為或空間使用方式以及文化物質或建筑就會變得更加隔離”6)。她從摩爾根的社會發展七階段中選取了5個,把73個社會根據社會政治的復雜性分類歸入其中、依序排列,再依次考察其空間使用和建筑的隔離程度(圖6),以這個模型論證了“一個人群如何組織其文化決定了他們如何組織對空間和建成環境的使用”7)。這一結論與拉普普特的觀點十分相近,后者盡管并不持進化論立場,但同樣認為文化是住宅形式的決定性因素。肯特認為,跨文化分析可以提取出文化普遍性進程的特征,再通過闡明文化、空間使用和建筑三者間的關系,就可以推定過去和將來人們對空間和建成環境的使用方式。這不僅有助于更好地解讀過去的建筑形式,而且可以發展出一套空間理論、引導未來的建筑形式,使其更符合人們的需求[9]。

6 社會隔離度分析(圖片來源:改繪自參考文獻[9]: 142,143.)

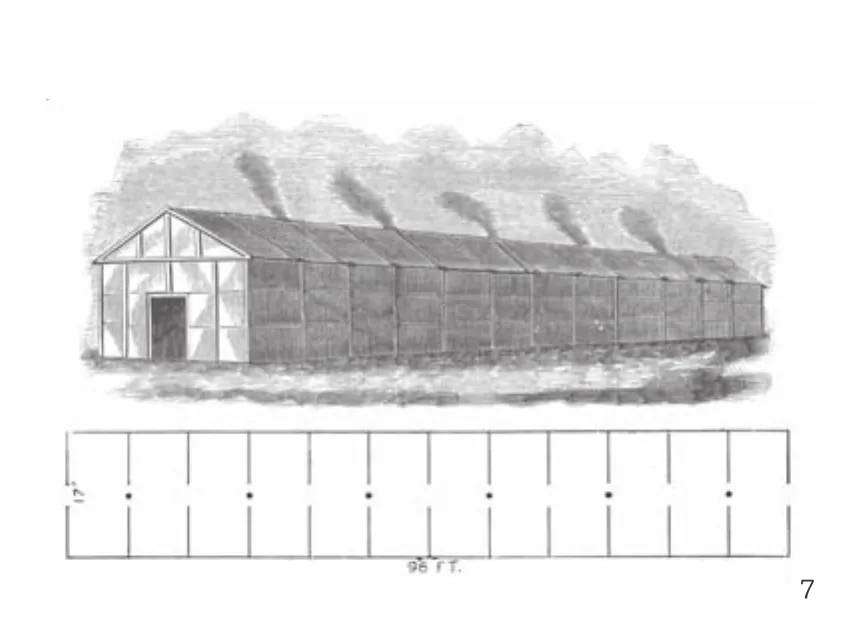

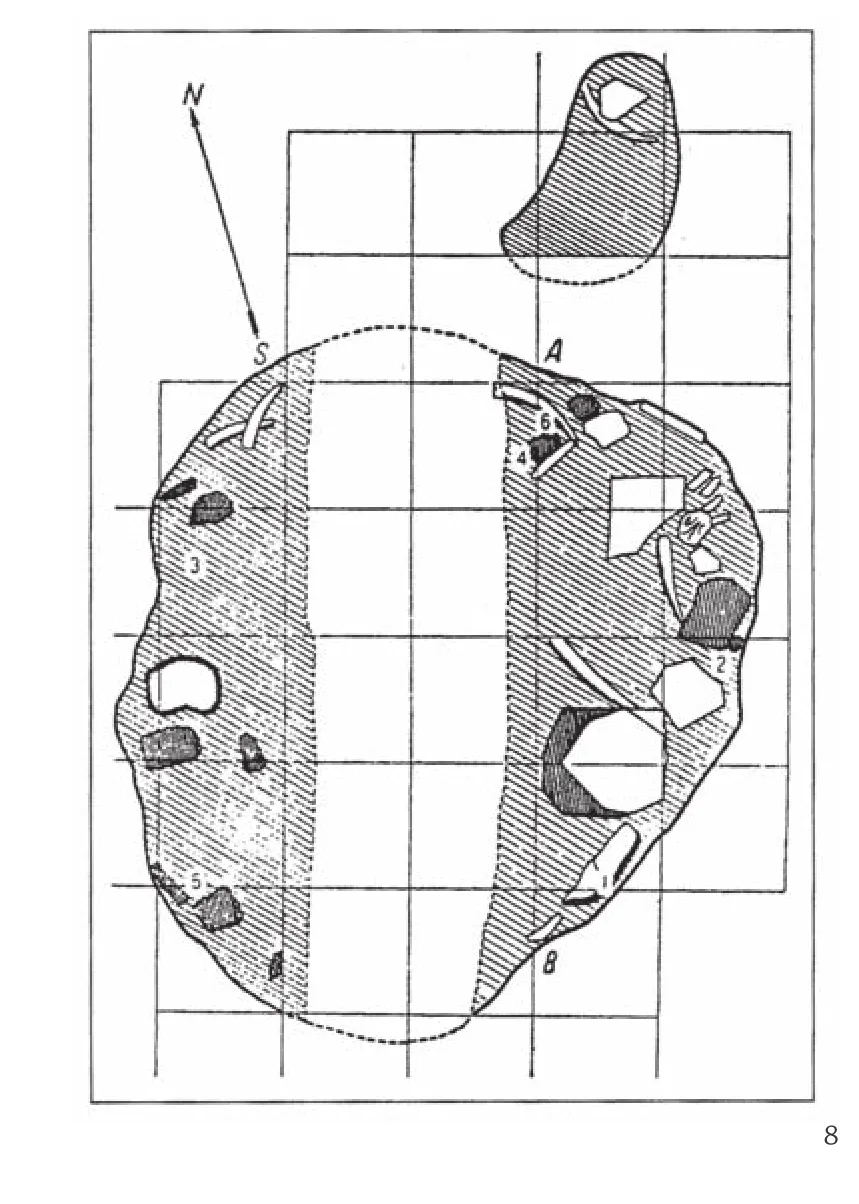

此外,蘇聯學者對原始住宅的研究也是一個鮮明的例子。馬克思主義者繼承并發展了摩爾根的理論體系,如果早期的建筑形式可以為早期的社會形式以及人類社會演化提供證據,進而以此設想社會演進的下一階段,這就足以引起研究者的強烈興趣和密切關注。早在1920年代,蘇聯的城市規劃學派(urbanist)和去城市規劃學派(disurbanist)就曾經爭論棚屋和長屋這兩種平等主義的結構形式哪個更適宜社會主義的實現。20世紀中期,在格拉多夫斯(Gradovs)的規劃啟蒙讀本等蘇聯規劃文獻中,摩爾根的易洛魁長屋(圖7)更是被作為當時蘇聯現代主義住宅提案的歷史先例而提及[10]48-50。伴隨著19世紀晚期諸多舊石器時代遺址的發現(圖8),相關研究也隨之深入密集地開展,而一些研究也如人們所愿地為摩爾根的蒙昧階段和母系氏族制生活提供了證據[11]。正如布赫利(Victor Buchli)評論的那樣[]],鄉土研究被國族建設之大業所關注,因為這可以“構建共同的民族之過往,進而造就共同的民族之未來”,“是馬克思單系進化論理念之下更廣泛的政治與社會議題的其中一部分”8)。

7 易洛魁“共產制”長屋(圖片來源:參考文獻[1]: 125,126.)

8 加加林諾舊石器時代晚期住宅(圖片來源:參考文獻[10]: 49.)

4 反思與發展:從化石到羊皮紙

不可否認,化石比喻極大地推動了包括建筑在內的物質文化研究的發展,并且在進化論以及結構主義、馬克思主義等相關理論的影響下,賦予了這些研究明顯的“系統性”特征[12]。但是,一旦認定人類心理的普遍一致性,社會結構或集體意識就成了外在于個人行動的物質文化的決定因素。這一觀點遭到了注重個體實踐的理論流派的質疑,1960年代文化生態學與象征人類學的爭論就是一個鮮明的體現,前者指責后者是熱衷于無法證實的主觀解釋的唯心主義者,后者則認為前者是缺乏想象的經驗主義者[13]。

繼而,對該研究方法的反思不斷展開,以回應對普遍性和確定論的質疑。例如,吉登斯(Anthony Giddens)的結構理論就體現了調和結構與行動這對二元結構的嘗試,形成了對結構原則更加動態和開放的解讀。籍此,建筑形式以及其他物質文化也可以通過一種更加開放的方式來認知,就像尚克斯(Michael Shanks)主張的那樣[14],經由多樣化的主體形成多樣化的解讀,而不再只有唯一的確定性解讀。

基于對個體解讀之多樣性的認同,歷時性的層疊進入了建筑研究的視野中。以往的進化論者們往往對案例進行“快照式”的靜態研究[10]65-66,然后將這些不同來源的素材人為拼貼,建構出一個普遍性框架。而當引入行動性維度后,對案例的靜態共時性研究轉向歷時性闡釋,建筑就成了一張反復重寫的羊皮紙(palimpsest)。博里克(Dusan Boric)的聚落研究[15]就以“長時段”概念描述了同一場地上新舊房屋的不斷疊加,隨著時間推移,人們不斷棄用舊的房屋,然后沿著原有建筑的輪廓建造新的房屋,并重復原有的空間使用方式。他認為,新建筑通過對舊建筑進行覆蓋而與之產生聯系,“一座房屋的建筑部分可以被看作是一個集體性的、與祖先相關的整體的一部分,它體現了在譜系和社會關系上與過去的聯系。這些不斷累積的傳記,讓房屋實體變得有血有肉、更加有力”9)。特林翰(Ruth Tringham)對歐洲“焚屋區域”的論述也同樣體現了這種歷時性的視角[16],被焚燒而永久保存下來的黏土房屋參與到當代村民的日常生活中,不斷涌現,層層疊疊地書寫著過去的歷史,成為了村落社會集體記憶的一部分。

共時性與歷時性視角對于建筑解讀而言都是不可或缺的,可以說,“羊皮紙”比喻為“化石”比喻提供了歷時性、行動性、闡釋性方面的補充,兩者共同形成了對鄉土建筑更為完善和廣泛的解讀。

注釋

1)"Relics of bygone instruments of labour possess the same importance for the investigation of extinct economic forms of society, as do fossil bones for the determination of extinct species of animals."

2)"All the forms of this architecture sprang from a common mind, and exhibit, as a consequence, different stages of development of the same conceptions, operating upon similar necessities."

3)19世紀晚期,奧古斯特·舒瓦齊把平行投影/軸測理論應用到建筑中。1845年,德國生產出首臺快速印刷機,各發達國家在約一個世紀內相繼實現了機械化、工業化印刷。

4)"Comparisons of this type can offer an insight into the basic nature of shelter and 'dwelling' of the design process and the meaning of 'basic needs'."

5)"moral person holding an estate made up of material and immaterial wealth which perpetuates it-self through the transmission of its name down a real or imaginary line,considered legitimate as long as this continuity can express itself in the language of kinship or of affinity, and most often of both.

"6)"That as a society becomes more socio-politically complex,its culture, behavior or use of space, and cultural material or architecture become more segmented. "

7)"how a group organises its culture determines how it organizes its use of space and its built environment."

8) "To constitute a common national past and thereby forge a common national future","as part of a wider political and social agenda sustained by Marxian notions of unilineal evolutionism.

"9)"Thus architectural parts of a house can be seen as parts of a collective or ancestral body, which embodies genealogical and social links to the past. These accumulated biographies enrich and enhance the potency of a houses physicality."

[1] Lewis Henry Morgan. Houses and house-life of the American aborigines[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1965: ix-xxi, xxiii.

[2] Amos Rapoport. House form and culture[M]. London:Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. 1969: 1-17.

[3] Jon Elster.AnintroductiontoKarlMarx[M].Cambridge :Cambridge University Press, 1986: 78.

[4] Lewis Binford. Nunamiut Ethnoarchaeology[M]. New Yor:Academic Press, 1978.

[5] Konrad Koerner ed.Linguistics and Evolutionary Theory:Three Essays.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1983: 1-72.

[6] Henry Glassie. Folk Housing in Middle Virginia: A Structural analysis of Historic Artifacts. 1975.

[7] Claude Lévi-Strauss. The Way of the Masks[M]. Translated by Sylvia Modelski. London: Jonathan Cape, 1983: 163-174.

[8] Janet Carsten and Stephen Hugh-Jones. About the House : Lévi-Strauss and Beyond[M]. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

[9] Susan Kent,Domestic architecture and the use of space[M].1990a: 127-152

[10] Victor Buchli. An anthropology of Architecture[M].London: Bloomsbury, 2013: 48-50,65-66.

[11] Victor Buchli. Constructing Utopian Sexualities: The Archaeology and Architecture of the Early Soviet State. //Robert A. Schmidt and Barbara L. Voss, ed. Archaeologies of Sexuality[M]. Florence: Taylor and Francis, 2005:236-249.

[12] Ian Hodder. Reading the Past: Current Approaches to the Interpretation in Archaeology[M].Cambridge:Cambridge University Press, 1986: 34-35.

[13] 謝麗·奧特納. 20 世紀下半葉的歐美人類學理論[J].何國強譯.青海民族研究, 2010,2(21):19-37.

[14] Michael Shanks. Three rooms: Archaeology and performance[J].Journal of Social Archaeology, 2004, 4: 147-180.

[15] Dusan Boric. "Deep time" Metaphor: Mnemonic and Apotropaic Practice at Lepenski Vir[J]. Journal of Social Archaeology, 2003, 3: 46-74.

[16] Ruth Tringham. The Continuous House: A View from the Deep Past. //Rosemary Joyce and Susan Gillespie ed.Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies[M].Philadelphia: University of Pennsylvania Press,2000.