風險偏好、經營收益與農戶土地托管行為

——基于江西水稻種植的經驗數據

2016年10月30日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于完善農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》(以下簡稱《意見》)正式提出實行農村土地所有權、承包權、經營權的“三權分置”,為農村土地制度改革奠定了良好的基礎。《意見》指出在堅持土地集體所有權、穩定農戶承包權的基礎之上,盤活土地經營權是深化農村土地制度改革的重要途徑。自改革開放以來,土地流轉在解決農村家庭聯產承包責任制與農業生產要素配置效率低下的矛盾中發揮了重要作用,取得了卓越的成果,有效地促進了農業規模化經營進程。[1][2]然而盤活土地經營權不僅僅是流轉的概念,關鍵在于經營權的獨立細分并誘導農業的縱向分工。2017年的中央“一號文件”進一步針對農村土地經營權制度,明確提出“通過經營權流轉、股份合作、代耕代種、土地托管等多種方式,加快發展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規模經營”。土地托管,作為典型的土地經營權創新模式和新型農業社會化服務的高級形式受到廣泛的關注。

根據已有學者對土地托管的定義,并結合農業生產實踐經驗,土地托管模式可描述為:農戶根據自身農業生產要素稟賦,自主選擇將農業生產的部分或全部環節托管給種糧大戶、專業合作社或專業公司進行代耕行為[3],最終收獲的糧食歸農戶所有,同時農戶根據選擇的服務項目向受托方支付一定費用。與土地流轉中土地價值只能通過租金的形式呈現相比,土地托管中農戶自主決定土地的生產經營模式,一方面滿足了農戶的“戀農”情節[4],另一方面也有效規避了農地非糧化問題。并且,土地托管要求農戶在農業生產、融資、管理及銷售等多方面與受托方協調配合,達到農戶與受托方對土地“多層經營”的效果,提高土地管理水平的同時也在一定程度上降低了保持土地耕種的難度。[5]此外,土地托管在促進農業增產、農戶增收方面也發揮著重要作用。如孫曉燕和蘇昕[3]從理論層面論述兼業農戶土地托管行為對總收益的作用機制,指出土地托管不僅能幫助兼業農戶通過規模化經營增加農業收益,同時土地托管引致的勞動力釋放還可以增加農戶的非農收益,進而提升農戶的總收益水平。衡霞和程世云[6]指出土地托管能夠大幅度提高土地產出率,調整農村產業結構,達到農戶和農業節本增收的效果,實現了帕累托改進,有效地保障了農戶權益。由此可見,土地托管不僅是傳統農業模式向現代農業發展的過渡橋梁,也是締結農業個體生產者和新型社會化服務的重要途徑[7],更是農業供給側改革中不可或缺的重要環節。

但土地托管在實現農業生產分工與專業化的同時,也帶來農業經營風險的分擔和轉移問題。土地流轉模式中,農戶的農業經營收益固定——租金的價值,農業經營風險全部在于土地流入方,而租金又有合約期限,使得土地流入者的農業經營收益無法得到保障,在農業生產成本不斷攀升且糧食價格波動加劇的現實背景下,這一問題更加凸顯。而托管模式下,農戶需承擔相應的農業生產、儲存、銷售等風險[8],農業經營風險部分轉移到農戶層面,導致其經營收益具有不確定性。從經濟學角度看,經濟行為是在特定環境約束下的理性反應和選擇[9](P274-295),具體到農業生產中,農戶的生產決策實際上是在土地、資本及勞動力等要素約束的基礎上,以家庭收益最大化為目標,將各要素稟賦進行不同配置組合的過程[10]。也就是說,不同經營模式中所能獲得的收益水平是農戶土地決策行為的主要影響因素。聚焦于土地托管模式下風險分擔的特質,在經營收益存在不確定性時,農戶的風險偏好程度便會對其土地決策行為產生顯著影響。基于此,本研究嘗試構建理論框架,從自身風險偏好和經營收益視角探究農戶的土地托管行為,并利用江西水稻種植戶調研數據進行驗證,以期厘清農戶微觀土地經營決策的實施路徑及其影響因素。

一、理論框架與研究假說

基于當下農村農業生產現狀,農戶的土地經營決策主要呈現兩大流向。一個流向是農戶自行完成土地的耕種和經營,農業生產勞動力以家庭勞動力為主要依托,當部分農業生產環節(如插秧、打藥、收割等)需要專業化的農用機械或者即時大量勞動力時,農戶會選擇購買部分農業服務以及雇傭短期勞動力,進而完成農業生產。另一個流向是農戶靈活掌握土地的經營權,以土地“流出”的形式將農業生產環節的全部或部分外包,主要包括土地流轉、土地托管以及代耕代種等多種不同的經營形式。不同經營決策下農戶的綜合收益存在差異,根據“理性人”假設,農戶總會選擇其整體效用最大的經營組合。本文為更明晰地廓清農戶土地托管選擇行為的邏輯脈絡,將其土地經營決策細分為兩個階段進行討論:第一階段是農戶是否選擇土地流出;第二階段是在農戶在土地流出的基礎上對土地托管模式的選擇行為。

(一)土地流出與經營收益

眾多學者的研究指出農業勞動力投入不足是農戶選擇土地流出的最直接原因。[11][12]然而探其根源,勞動力在不同部門配置問題的根本原因在于不同部門比較收益的差異。因此本文首先從農戶的勞動力配置切入,分析經營收益對農戶土地流出決策的影響機制。

在農業和非農兩部門就業的背景下,家庭作為生產經營的基本單位,為實現收益最大化,對勞動力要素進行配置。由此產生農村勞動力轉移,從而對農業生產中勞動力要素投入造成 “擠出”,農戶不得不轉變已有的土地經營模式,因而發生土地流出行為。

假設農戶根據收益最大化的原則安排與調度家庭勞動力,并且在農業生產中,假定其生產函數為規模報酬不變的柯布道格拉斯(Cobb-Douglas)生產函數,投入要素為農戶的家庭物質資本(K)和有效勞動(L);而對于農戶的非農生產過程,投入要素僅考慮有效勞動力。據此,構造農戶的家庭總收益函數[13](P189-206):

其中,α為有效勞動的產出彈性(0≤α≤1)。θ是農業勞動分配系數(0≤θ≤1)①,則L·θ為家庭投入到農業生產中的有效勞動,L·(1-θ)為非農生產的有效勞動投入。W為非農勞動的工資率,A1和A2分別是對農業勞動和非農勞動技術水平的度量。收益最大化的一階條件為:

將(2)式進一步計算,可求解家庭收入最大化情形下最優的家庭農業生產時間比重為:

假說1:在農村勞動力就業渠道日益擴寬的情形下,非農勞動收入與農業勞動收入之差越大,農戶在家庭勞動力配置時越會向非農部門傾斜,農戶土地流出行為越容易發生。

(二)土地托管與風險偏好

在土地流出的前提下,農戶面臨的下一個問題便是選擇何種土地流出方式。②正如前文所述,農戶在土地流出方式的選擇過程中最主要考慮的因素仍然是經營收益。有別于其他的土地流出模式,土地托管模式中農戶也需要承擔一部分農業生產及銷售的風險,這使其獲得的經營收益存在一定的不確定性。

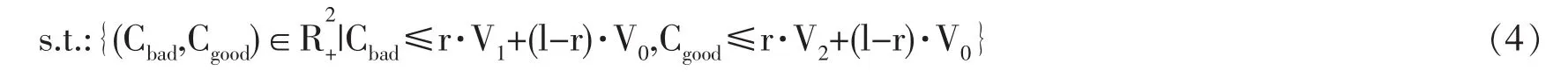

假設l為農戶家庭的土地資源,r為進行托管的土地資源,則l-r則為選擇土地流轉的土地資源。假設土地流轉的收益率為常數V0,而土地托管的預期收益存在不確定性,故設“壞的情況”時收益率為V1(V1<V0),“好的情況”時收益率為V2(V2>V0)。③若以農戶的土地經營預期收益當作其全部消費資產,則農戶的消費預算集約束如下:

設U(C)為農戶的效用函數,π為發生“壞的情況”的概率,1-π即為發生“好的情況”的概率。此時,不確定情形下農戶效用最大化的方程為:

在(4)式的預算約束下,求得農戶效用最大化的一階均衡條件為:

為刻畫風險偏好對農戶土地托管行為的影響,本文進一步假設另一個風險偏好程度更低的農戶的效用函數為Uaviod(C),其效用函數滿足(7)式,其中φ為嚴格遞增的凹函數:

將(8)式進行約分化簡后,根據Uaviod(C)的函數性質,可知U′aviod(C)為減函數,故得:

假說2:在經營收益不確定的情形下,農業決策者的風險偏好程度越高,越有可能選擇土地托管。

二、模型設定與描述性分析

(一)模型設定及變量選取

根據前文分析,本文將農戶土地經營決策分為兩個階段,第一階段是農戶是否將土地流出;第二階段是農戶是否選擇土地托管。兩個階段因變量均為二元離散變量,故而本文選擇二元Logit模型探究農戶土地托管行為,建立如下回歸模型:

(10)式為二元Logit模型的線性表達式。其中,Pi表示農戶選擇土地流出的概率(在第二層的回歸分析中,表示農戶選擇土地托管的概率);xij(j=1,2,3…n)表示可能影響農戶土地經營決策的第j種因素;β0表示與xij無關的常數項;βj是自變量的回歸系數,表示因素xij對Pi的貢獻量;μ為隨機擾動項。

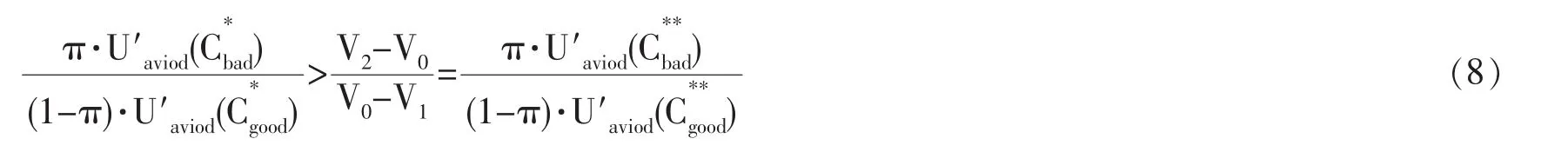

實證分析中首先要解決農戶風險偏好和經營收益這兩個核心變量的量化問題。本文采用霍爾特(Holt)實驗法測度農戶風險偏好。依照摸球實驗原理,設置5個風險偏好問題,每個問題涵蓋高風險選項和低風險兩個選項,并保證高風險選項方差大于低風險選項方差,且兩者期望一致。實驗開始前,由調研員對農戶進行統一培訓,介紹實驗規則,使農戶明確最后的選擇結果即為自己真實得到的獎金,以保證風險偏好信息的真實性。在實驗結果的處理中,將高風險選項結果賦值為1,低風險選項結果賦值為0,根據農戶對于5個問題的選擇結果進行累加,確定得分。④進而,依據農戶的得分判定其風險偏好程度,從0到5風險偏好程度遞增。同時,為了使風險偏好的測度更為準確、合理,本研究設置了農戶的新技術采納行為⑤作為風險偏好的備擇指標進行穩健性分析。另一核心指標經營收益用勞均非農收入與家庭主要農業勞動力人均收入之差衡量,如前文理論框架分析,農戶依據農業部門與非農部門的比較收益統籌分配家庭勞動力,農業勞動力的非農收入越高,留存的農業勞動力越可能逃離農業生產,從而放棄土地經營。由于已投入農業生產的農業勞動力其完全抽離農業生產后的勞均收入無法直接觀測,本文用農戶所在村鎮外出打工人員的人均非農收入作為代理變量;家庭主要農業勞動力人均收入由兩部分構成,一是來自于土地經營的勞均農業收入,二是利用閑余時間進行兼業獲得的收入。⑥

除上述核心指標外,農戶的土地決策行為還受到其他諸多因素的影響,參照已有的研究,并結合本文的研究視角,將模型變量設置整理見表1。

(二)數據來源及描述性分析

研究數據來源于江西省6個樣本縣的實地調研,其中每個樣本縣選取3~4個村,采用隨機抽樣調查對農戶進行“一對一”的入戶問卷調查,調查問卷涉及農戶的家庭基本信息、水稻種植收益、土地經營情況以及農戶風險偏好等內容。共發放問卷410份,回收有效問卷308份。此外,部分托管費用及產量數據來源于南昌市安義縣綠能農業服務有限公司。

調研數據顯示:159位農戶不考慮土地流出,選擇自己耕種;149位農戶愿意進行土地流出。其中,具有土地流出意愿的農戶對于流轉模式的選擇也存在一定差異性,66.44%的農戶傾向于選擇固定收益型的傳統流轉方式,33.56%的農戶傾向于選擇自擔風險的土地托管模式。由此可見,農戶更習慣于選擇租金性質的傳統流轉模式,對土地托管等新型流轉方式的接受程度較低。

霍爾特(Holt)實驗結果顯示[14],江西水稻種植農戶整體風險偏好程度較低,風險偏好得分平均值為1.50。⑦農戶風險偏好值為0的人數達到178,所占比重高達58%,說明大部分農戶都不愿意承擔風險,屬于極度風險規避者。同時還發現,農戶的風險偏好呈現兩極分化的局面,風險偏好值為最大值5的人數為62,占比為20%。這是由于農戶所處的內部環境和外部環境的不確定性,農戶在處理整合信息的能力上有所偏差,從而會導致農戶的風險偏好出現分化。[15]此外,農戶風險偏好值為1、2、3、4的比重分別為5%、8%、6%、3%。

表1 變量設定與說明

經營收益指標方面,家庭主要農業勞動力人均收入低于勞均非農收入的比例為55.52%,說明隨著農業規模經營進程的加快及農村鄉鎮企業的發展,農業勞動力在家務農與外出打工的工資差異逐步縮小,農戶增收渠道趨于多元化;但勞均非農收入與家庭主要農業勞動力人均收入之差的均值為12143.73元,說明外出務工對農業勞動力仍有一定吸引力,隨著農村勞動力市場的進一步完善及農民工務工環境的不斷優化,未來勞動力從農業部門向非農部門轉移仍有一定的空間。

三、實證分析

本文回歸分析借助SPSS軟件完成。為避免多重共線性問題對回歸結果的干擾,在回歸之前利用方差膨脹因子(VIF)對自變量的共線性問題進行檢驗。結果顯示,自變量VIF的最大值為1.394,說明變量間不存在共線性,對回歸結果不會產生影響。為消除量綱以及自變量變異程度對其回歸系數大小產生的影響,本文將所有自變量數據進行標準化處理,以求回歸結果更為科學化和合理化。依據前文的分析框架,實證分析分為兩個階段:

(一)農戶土地流出行為

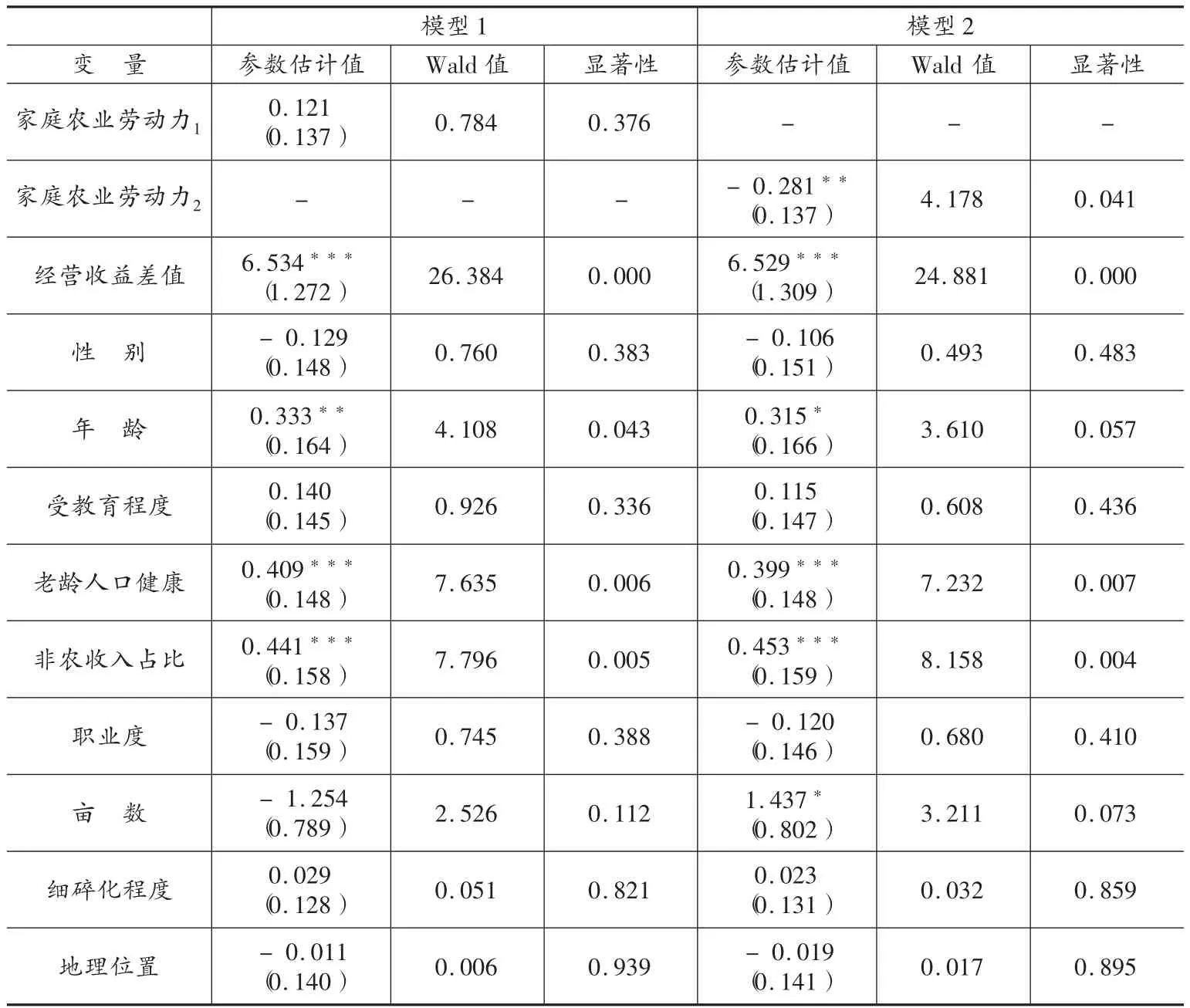

土地流出影響因素的回歸分析如表2所示,整體而言,大多數影響因素通過了顯著性檢驗,說明模型設定較為合理。然而勞動力約束對農戶土地流出具有正向影響是本文假說1的先驗條件,但是本文設置的初始模型(模型1)中家庭農業勞動力數量對農戶土地流出意愿并沒有顯著影響。眾多研究指出,隨著農業科技進步以及農業社會化服務的發展,農業生產對勞動力的依賴有所降低,但是在目前的生產實踐中,勞動力仍然是農業生產過程中必不可少的投入要素,在機械替代一定的條件下,勞動力的缺失會無法滿足農業生產投入的要求,勢必會導致農戶的土地流出行為[16][17],然而本文初始模型結果并不能證實這一點。進一步分析可知,這可能是家庭農業勞動力與土地流出行為之間的內生性造成的,農業勞動力投入的短缺會導致農戶的土地流轉,而土地流轉會進一步釋放勞動力。因此,為解決樣本內生性,本文選用村級家庭平均勞動力數量作為家庭勞動力數量的工具變量對初始模型進行了修正,修正后的模型(模型2)結果顯示勞動力約束對農戶土地流出行為影響顯著,并且修正后模型偽決定系數Con&Snell R2和Nagelkerke R2分別為0.294和0.392,均大于初始模型,同時其他自變量系數及顯著度變化不大,說明模型修正合理。

修正后的模型回歸結果顯示,經營收益差值對農戶土地流出行為有顯著的正向影響,回歸系數為6.529,且在1%的水平上顯著,本文的研究假說1得以驗證。當農業勞動力脫離農業生產獲得的收入高于在農村地區獲得的收益時,農戶投身于農業生產的機會成本相對較高,從而會導致農戶具備一定的內生動力脫離農業生產進入非農部門,具體表現為將家庭勞動力配置向非農部門傾斜,減少農業生產投入,從而導致較高的土地流出意愿。

其他自變量指標中,農業決策者年齡和老齡人口健康對農戶土地流轉行為有著顯著的正向影響。水稻生產屬于勞動密集型活動,隨著勞動力質量的降低,農戶對于高強度的農業生產活動顯得“力不從心”,便會傾向于將土地流出,加之調研地區社會化服務發展層次低下的現實背景,這一現象更為顯著。非農收入占比對農戶土地流轉行為有顯著的正向影響,回歸系數為0.441,在1%的顯著水平上顯著。其余變量,如性別、受教育程度、職業度以及土地信息等指標對農戶土地流轉行為的影響均不顯著。

表2 農戶土地流出行為模型回歸結果

(二)農戶土地托管行為

農戶在決定土地流出之后,接下來則面臨何種流轉方式的抉擇。風險偏好對農戶選擇的影響建立在不同流轉模式收益可比的基礎上,若土地托管的收益明顯低于傳統土地流轉最低租金,或明顯高于傳統土地流轉的最高租金,風險偏好的影響則不會顯現。為減少對回歸結果的干擾,應將這部分樣本剔除。考慮到土地流出的地域限制以及區域間差異,本文按調研的不同鄉鎮分析了土地托管收益⑧與當地土地流轉租金的關系。有部分農戶土地托管收益處于當地土地流轉租金極值的區間之中,也有土地托管收益均高于流轉收益這種情況,不管農戶的風險偏好特征如何,出于理性考慮,農戶都會選擇土地托管這種模式。樣本中南昌縣武陽鎮和泰和縣南溪鎮均屬于這種情況,在實證分析風險偏好對農戶土地托管行為的影響時對這部分進行了刪除。

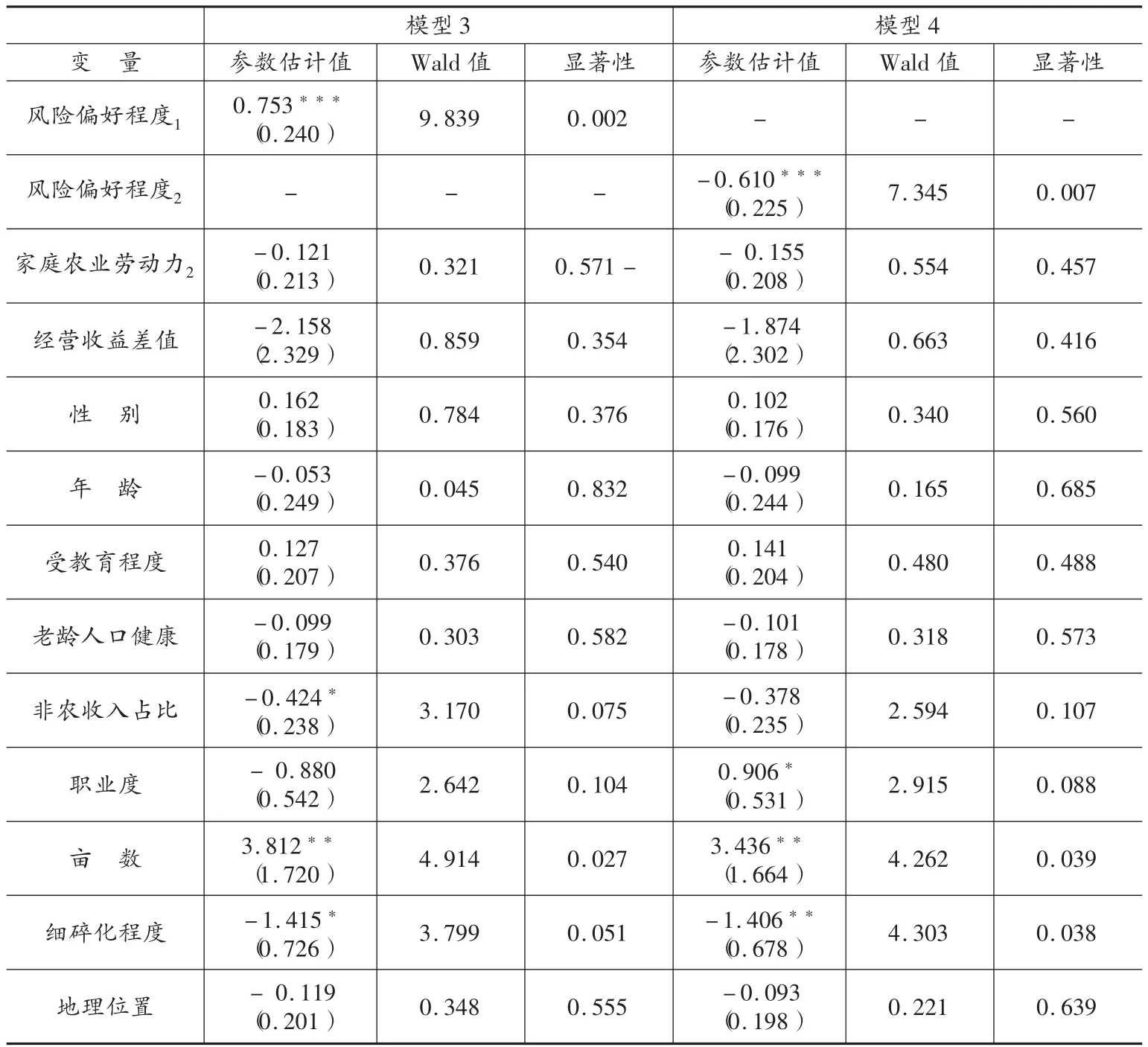

樣本處理后,本文在土地流出實證模型的基礎上進一步加入了農戶風險偏好程度指標,得到回歸結果如模型3所示。同時,為檢驗模型設置的穩健性,本文進一步利用農戶對新技術采納情況數據作為風險偏好系數的代理變量,替換原本的Holt實驗數據重新回歸(模型4),模型回歸結果均通過似然比檢驗,具體的模型回歸結果如表3所示。

通過對比模型3與模型4的回歸結果可發現,各個變量的系數與顯著度僅微小變化,說明本文設置的模型較為合理。為便于表述,本文對回歸結果的分析主要依據模型3。回歸結果顯示:農戶風險偏好對土地托管行為有顯著正向影響,模型回歸結果的系數為0.753,并在1%的水平上顯著。如前文的分析,與土地流轉的固定租金收益不同,土地托管的風險分擔機制擴寬了農戶經營收益空間,但與此同時,土地托管行為也要求農戶承擔土地經營風險,所以農戶風險偏好程度越高,其越愿意為了可能的更高收益而承擔更多風險,進而更傾向于選擇土地托管模式。據此,假說2得以驗證。同時,對土地流出行為有顯著影響的因素(如村級家庭平均勞動力數量、老齡人口健康及經營收益差值)在模型3中并不顯著,說明這些變量對農戶土地托管行為不存在影響。此外,其他控制變量的回歸結果顯示,農地畝數對農戶土地托管行為有顯著正向影響。土地畝數較多時,土地托管的規模優勢得以發揮,并能在一定程度上分散和緩沖水稻種植風險,農戶更愿意選擇土地托管模式。土地細碎化程度又會負向影響農戶的土地托管行為。土地細碎化不僅阻礙了土地托管規模效應的發揮,還會帶來較高的托管成本,農戶為了“省事”便會選擇傳統的流轉方式。家庭非農收入占比也負向影響農戶的土地托管行為。若非農收入為家庭主要收入來源,農戶會將盡可能多的勞動力投入非農就業中,但土地托管仍需留存部分農業勞動力,而傳統流轉方式則可達到農業勞動力完全釋放的效果,因而,非農收入占比越大的農戶,土地托管行為越不顯著。

表3 農戶土地托管行為模型回歸結果

四、總結與政策建議

本文將農戶的土地經營決策劃分為兩個階段,從風險偏好和經營收益的視角出發,探究農戶土地托管行為的微觀機制,并結合江西省水稻種植農戶的實地調研數據予以實證檢驗。研究發現:從表面上看,農戶選擇土地流轉的直接原因是家庭勞動力的短缺,但就根本而言,非農收益與農業收益之差的擴大才是農戶選擇土地流轉的背后動機,農戶基于收益最大化的原則,將有限的家庭勞動力配置于非農就業與農業勞動之中,當非農收益較高時,出于理性考慮,農戶會將更多家庭勞動力投入非農部門,減少農業勞動力投入,從而產生土地流出行為。進一步探究不同土地流轉模式的結構性差異可知,不同于固定租金式的土地流轉模式,土地托管模式使農戶在保留經營收益權的同時承擔了一定的生產風險與儲存銷售風險,風險偏好程度越高的農戶,為獲得更多的收益愿意承擔更高的風險,更有可能選擇土地托管模式;反之,風險偏好程度低的農戶,為規避自身風險,傾向于有可能產生具有固定收益的土地流轉行為。

土地托管作為一種新型社會化服務模式,擺脫了現代農業發展對土地集中經營的路徑依賴,以服務的規模經濟拓展了適度規模經營的政策空間,在農業增效、農戶增收方面起到了積極作用。為進一步優化土地托管經營方式,增強土地托管的規模效應,結合本文的研究結論,可以從以下兩個方面入手:首先,土地受托方應進一步挖掘農戶參與土地托管后的收益增長空間,在實際運作過程中可嘗試從橫向擴大服務范圍,通過規模化與專業化在提高作物產量和質量的同時降低生產服務成本,從縱向縮短供應鏈長度,提升農產品銷售價格,降低種子、化肥、農藥等農資成本,進一步增加農戶的托管收益;其次,農戶作為土地托管服務的“消費者”,相關利益者應充分認識到農戶風險偏好的特性,在土地托管的發展過程中應進一步完善風險分擔機制,為不同風險偏好程度的農戶設置差異化的風險分擔方式(例如設置最低保證產量、尋求第三方保險等),破除土地托管推進過程中的個體性障礙。

注釋:

①θ趨近于1,表示農戶將更多的勞動力配置于農業生產;θ趨近于0,表示農戶將更多的勞動力配置于非農生產。

②依據實地調研經驗,江西土地托管處于起步階段,正在逐步被推廣和采納,土地流轉仍是農業生產實踐中最為主要的土地流出模式。因而本文將土地流出模式聚焦于土地流轉和土地托管兩大類別進行分析和探討。

③值得注意的是,若V0<V1或V0>V2,說明土地流轉的投資收益率要低(高)于“壞(好)的情況”下土地托管的投資收益率,則農戶必然會選擇土地托管。因此,為體現農戶風險偏好對于土地流轉模式的選擇差異,本文假設V1<V0<V2。在后文的實證分析中,也依據這一假設將部分樣本剔除。

④需要注意的是,根據風險偏好的連續性,農戶的回答中出現低風險選項,則終止記分。

⑤技術采納行為的問題設置為:如果有一項農業生產新技術,它可能會提高產量,但也有一定風險,您的采用時間為?1.一有這個技術就使用;2.有部分人使用后再使用;3.大家都使用后再采用。采納新技術的時間越早,說明農戶越愿意承擔風險,也間接說明其風險偏好程度越高。

⑥在農業生產實際中,除了少數農戶只從事農業生產以外,還普遍存在農戶保留土地經營權的同時在周邊兼業的情形,由于在這種情況下農戶并未放棄農業生產,在核算其家庭主要農業勞動力人均收入時應將這部分兼業收入涵括在內。

⑦Binswanger在1981年的研究中指出,發展中國家的農戶多為風險規避型,也驗證了本文的實驗結論。

⑧通過相關文獻查閱以及江西土地托管服務情況統計,農戶選擇土地托管后每畝水稻可在原基礎上增產約2.5%。因此,本文以農戶實際產量的1.025倍作為土地托管后的產量,價格以農戶當季水稻的銷售價格為準。另根據土地托管服務的相關收費標準,估算農戶進行土地托管后每畝收益的計算公式為:土地托管收益=當季畝均產量×1.025%×當季價格-畝均托管費用。

[1]黃祖輝,王朋.農村土地流轉:現狀、問題及對策——兼論土地流轉對現代農業發展的影響[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2008,(2).

[2]陳海磊,史清華,顧海英.農戶土地流轉是有效率的嗎?——以山西為例[J].中國農村經濟,2014,(7).

[3]孫曉燕,蘇昕.土地托管、總收益與種糧意愿——兼業農戶糧食增效與務工增收視角[J].農業經濟問題,2012,(8).

[4]李登旺,王穎.土地托管:農民專業合作社的經營方式創新及動因分析——以山東省嘉祥縣為例[J].農村經濟,2013,(8).

[5]呂亞榮,李登旺.土地托管專業合作社:運作模式、成效、問題及對策建議——以嘉祥縣鴻運富民合作社為例[J].農業經濟與管理,2013,(5).

[6]衡霞,程世云.農地流轉中的農民權益保障研究——以土地托管組織為例[J].農村經濟,2014,(2).

[7]張克俊,黃可心.土地托管模式:農業經營方式的重要創新——基于宜賓長寧縣的調查[J].農村經濟,2013,(4).

[8]趙佳,姜長云.農民專業合作社的經營方式轉變與組織制度創新:皖省例證[J].改革,2013,(1).

[9]曹陽.外部環境約束農戶“經紀人”理性行為決策——中國大陸農村千戶調查分析報告[M].北京:中國社會科學出版社,2003.

[10]張永麗,魏雷.農戶勞動力資源配置的微觀決策[J].華南農業大學學報(社會科學版),2016,(4).

[11]孫玉娜,李錄堂,薛繼亮.農村勞動力流動、農業發展和中國土地流轉[J].干旱區資源與環境,2012,(1).

[12]江淑斌,蘇群.農村勞動力非農就業與土地流轉——基于動力視角的研究[J].經濟經緯,2012,(2).

[13]郭劍雄.勞動力選擇性轉移下的農業發展[M].北京:中國社會科學出版社,2012.

[14]Binswanger H.P.Attitudes Toward Risk:theoretical implications of an experiment in rural India.Economic Journal,1981,(364).

[15]V.A.Ogurtsov,M.P.A.M.Van Asseldonk,R.B.M.Huirne.Assessing and modelling catastrophic risk perceptions and attitudes in agriculture:a review.NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences,2008,(2).

[16]王春超.農村土地流轉、勞動力資源配置與農民收入增長:基于中國17省份農戶調查的實證研究[J].農業技術經濟,2011,(1).

[17]陳中偉,陳浩.農村勞動力轉移與土地流轉統籌發展分析[J].中國人口科學,2013,(3).