奇妙預言家

何孟潔

隨著互聯網特別是移動互聯網的發展,新一代信息技術與經濟、社會、生態各領域開始進行深度融合,數據驅動的科學正引領我們走向智慧發展,而關乎億萬人陰晴冷暖、衣食住行的民生氣象也走進了“智慧時代”。連續幾年,中央一號文件明確提出加快發展智慧氣象,提升氣象監測預警服務能力。中國氣象局不斷探索適應新時代、新形勢的服務模式,明確氣象大數據、“互聯網氣象+”等戰略,從服務農業生產到保障城市運行,從日常化預報到個性化服務,不斷促進智慧氣象落地生根、普惠百姓。

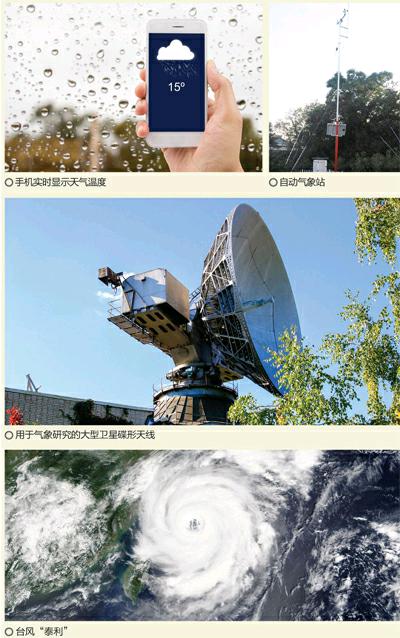

大數據+氣象觀測:把握天氣“體征”

智慧氣象以“數字化、互聯化、智能化”為特點,涵蓋智能的信息獲取、精準的氣象預報、開放的氣象服務等方面。這其中的“智慧引擎”首先就是氣象觀測—對氣象大數據的充分采集、傳輸和利用。

從自動觀測到智能感知,再到“云物大智移”等信息化技術的利用,2016年,中國地基觀測數據獲取實現了半個多世紀以來首次從“有人”向“無人”的轉變。近年來,中國960萬平方千米的土地上,國家級地面氣象觀測站超過1萬個,陸地空間分辨率從平均71千米縮小到30千米,區域自動氣象站鄉鎮覆蓋率從85%提高到96%。在距離中國2.5萬米的高空,200余部新一代天氣雷達不間斷運行,實現數據即掃即傳,雷達探測亦迎來智慧新成員—激光雷達、云雷達、晴空測風雷達,傳輸時效大大提高。在距離地球800千米和3.58萬千米的太空中,風云三號C星和風云二號G星、風云四號A星已加入中國極軌氣象衛星家族和靜止氣象衛星家族,實現9顆風云氣象衛星在軌穩定運行,中國“地-空-天”三位一體綜合氣象觀測體系基本建立。

新時代氣象觀測還將有更多的智慧融入,如發展長巡時、高性能大型氣象無人機,形成高原無人區、遠海下投探空和機載遙感探測能力;發展高精度成像、高光譜和微波垂直探測氣象衛星載荷,具備降水、海表風場、溫室氣體和氣溶膠監測能力,空間分辨率達百米量級,區域觀測時效達到分鐘級……從而織就縱覽風云、惠及神州的氣象觀測網。

云計算+氣象預報:定制天氣“菜單”

從數據云到氣象云,氣象部門順勢而為利用信息化、數值預報、大數據、云計算、人工智能等技術,積極發展智能網格預報,將過去預報流水線中繁重的“手工勞動”交由計算機等人工智能來承擔,形成中國氣象預報服務統一數據源的“一張網”網格預報。這張網空間分辨率達5千米×5千米,時間上實現了每3小時發布未來10天的天氣預報,公眾可隨時隨地獲得基于位置的精細化氣象服務。近年來,全國24小時暴雨預報準確率提高了7%;中國臺風路徑預報24小時誤差從95千米縮小到66千米,超過美國和日本,達到國際領先水平。

天氣預報不斷從定性化、描述性預報向數字化、智能化預報發展,這使得各地氣象部門也在智慧氣象發展上進行了積極探索。如“蘇州氣象”APP智能手機開發應用,可使用戶獲得精細化到街道、鄉鎮的天氣預報預警信息,顯示用戶所處地理位置的氣象實況,每6分鐘更新天氣雷達圖像,達到了量身定制的效果。

未來,我們還將充分應用大數據和人工智能技術,推進氣象數據與多領域數據的深度融合應用,建立從分鐘到年的精細化預報業務,發展基于位置的全球格點化預報,讓氣象預報更精準、更個性、更智慧。

人工智能+氣象預警:推送預警“套餐”

2015年,由國務院應急管理部門主導、中國氣象局承辦的國家預警信息發布中心正式運行,氣象部門主導跨部門平臺建設,借助云計算、大數據、物聯網、移動互聯、智能技術,以“一張圖、一張網”為載體,推動氣象與地方政府部門和社會的融合。

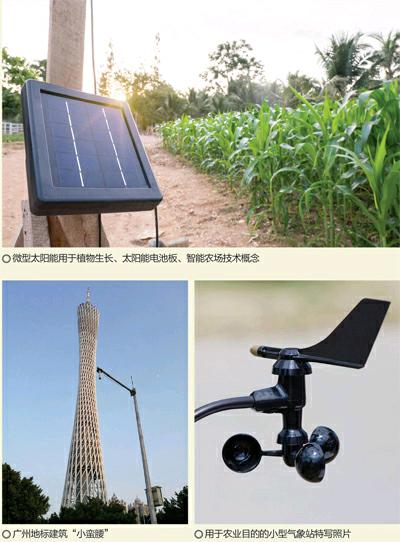

移動互聯網、物聯網、智能終端等新手段在基層預警信息發布中大顯身手。在湖南,“村村響”農村廣播大喇叭遍布全省;在廣東廣州,地標建筑“小蠻腰”在臨災之際及時亮起氣象預警;在廣西玉林,氣象部門打造以基站為坐標的精準播送平臺,讓預警信息“跟著”公眾走。

全國建設上下貫通、左右銜接的國家省市縣一體化預警信息發布系統和管理平臺,形成重點目標、重大危險源、應急資源、應急預案等基礎數據“一張圖”;推進部門信息共享,制定數據接入標準,研發數據管理平臺,打造集約民政、國土、衛生、地震、武警等多個部門應急業務流程的“一張網”,推動氣象與社會的融合,主動提升氣象業務、服務和管理的互聯化、數字化和智能化水平。

在應對南方暴雨洪澇時,在抗擊東北、黃淮嚴重伏旱時,在防范北方沙塵暴天氣時,在一次次災害來臨前,及時的天氣預報預警為黨中央、國務院和各相關部門防災減災提供了科學、重要的決策依據,基于氣象大數據“寶藏”的開采和人工智能的科技應用,防災、減災、救災的氣象“發令槍”越來越精準,預警傳播“消息樹”越來越繁盛,氣象服務越來越有成效。

目前,全國暴雨預警準確率達到81.8%,強對流天氣預警提前量達到28分鐘。國家突發事件預警信息發布系統匯集了17個部門的77類預警信息,實現了自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件四類突發事件預警信息的靶向精準發布。2016年以來,公眾預警信息覆蓋率達到85.8%,發布時效由10分鐘縮短到5~8分鐘。高效完成超強臺風、流域性暴雨、區域性氣象干旱等重大氣象災害的應對防御,與“十一五”期間相比,“十二五”期間氣象災害導致的死亡人數從年均2956人下降到1293人,災害損失占GDP比重從1.02%下降到0.59%。

互聯網+氣象服務:共享天氣“大餐”

明天有雨,來自社區“智慧小屋”的預報服務送到家門;想去滑雪,上網可查滑雪場天氣、積雪質量;騎上共享單車,還能從其APP里獲知沿途天氣……這些在你生活中悄然增加的“小便捷”,背后藏著“大變化”:快速捕捉和敏捷響應社會需求,建立社會廣泛參與的“互聯網+氣象服務”新模式,在改善供給中加速氣象升級。

這種新型服務模式通過收集、分析用戶需求和互聯網數據信息,研發氣象服務需求響應與自動適配的智能氣象服務引擎,提供基于用戶位置、風險偏好和行為目的的針對性氣象服務。同時與地圖導航、智慧城市等各種公共服務平臺相結合,提供嵌入式氣象服務,讓人人都能享受到個性化、專業化的氣象服務,為生產生活、政府決策和國家戰略提供優質的氣象服務“獲得感”,實現智能氣象服務普惠化。

開放融合的思維,讓氣象服務模式更具智慧元素。中國氣象局與農業部共建10個全國特色農業氣象服務中心,讓“特優區建到哪里,特色農業氣象服務跟到哪里”;在天津,開發供暖氣象服務平臺,考慮不同建筑物對氣象因素的響應程度及時間,提供個性化供暖調控策略;在貴州,氣象數據融入3020個大數據村域經濟服務社,為全省打贏脫貧攻堅戰找到了新突破口。

站在新的歷史交會點上,以精準、普惠為導向,敏捷響應社會需求,將智慧氣象的元素融入到各行各業和人們的衣食住行之中,讓廣大百姓享受到個性化、專業化、優質化的氣象服務,才能讓“智慧”成為新時代的氣象品質。

(責任編輯/岳萌 ?美術編輯/胡美巖)

延伸閱讀?神奇的微縮傳感器

上海氣象局嘗試在徽章中放置微縮傳感器,這樣佩戴者就能實時知曉自己身邊的氣象信息,比如風速、氣溫等。如果數據采集到達一定規模,還能提高天氣預報的準確率,如果將這種數據采集和家里、辦公室甚至公共區域的智能系統相連接,還可以根據每個人周圍的氣象微環境來調整空間溫度、濕度,不僅高效、令人舒適,而且更加節能環保。也就是說,每個人都可以是一個移動氣象站,而這數以億計的移動氣象站數據又會反過來更加精準地服務我們每一個人。

撰文 / 張娟endprint