心流人生

陽志平

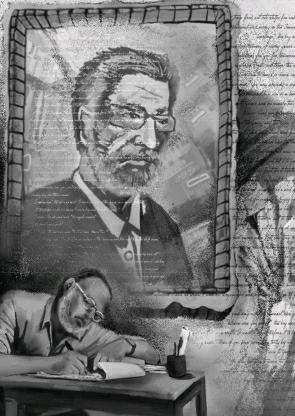

1932年,海明威出版震撼文壇的新作《勝利者一無所獲》。在這本短篇小說集中,光明是山巒、海洋、森林、陽光;黑暗是戰爭、冰山、饑荒、寒冷。海明威站在半明半暗的門口,帶著讀者張望人性干凈明亮的地方。

同時代的人認為,《勝利者一無所獲》見證了海明威的創造力下滑,因為此書與他上一本大賣的《戰地春夢》類似,都是質疑人類戰爭贏家掌控一切的邏輯。可是33歲的他并沒有如同人們期望的那樣,創造力下降,而是用一部又一部佳作證明了自己。20年后,在他53歲時,寫出了巔峰之作《老人與海》,并在3年后榮獲諾貝爾文學獎。令人惋惜的是,海明威在榮獲諾貝爾文學獎7年后,自殺了結了一生。

海明威留給各位讀者一個難解的時代謎題。在1975年國際筆會上,心理學家維克多·弗蘭克爾指出:時代流行空虛感———一種對生命存在無從把握的感覺。如果說人們已經不再相信弗洛伊德———人是由無意識支配的動物,如果說人們不再相信阿德勒———活著就是不斷擺脫自卑感追求優越的過程,為什么當人們意識到人不是由無意識支配的動物,人不是自卑的動物之后,反而會陷入深深的空虛感之中呢?

幸福的真相是什么?人生的意義又是什么?

依然是1975年,心理學家契克森米哈賴給出了一個創新的答案。他出生于1934年,曾任芝加哥大學心理系主任,積極心理學的發起人。遠在積極心理學誕生之前,他對一個問題就頗有興趣:為什么人們會專心致志到渾然忘我?那時,他還是位年輕的心理學博士,通過對藝術家、運動員、音樂家、棋壇高手以及外科醫生等調研過后,他提出了一個創新的概念:心流(Flow)。

你沉浸于事物本身,這就是心流。

一位驕傲的作家用字與詞創造了一個令人沉浸的世界。在這個過程中,他不斷挑戰自我。就像海明威一樣,在他的大半生里,一直用寫作催生心流涓涓不斷,在這個硬漢世界中,他是唯一的君王。直到有一天,世界失控,沙堆崩潰。

如果說動機是人類行為的食物,驅動著你去做事。那么,這些食物有的是懲罰、順從、諾貝爾文學獎等外在獎賞;有的是興趣、享受與內在的滿足。前者是外在動機,后者是內在動機。從史料可窺一斑,名譽的確給海明威造成了重壓,在他離世前那幾年,他完全停止寫作。海明威在諾獎演講時如是說道:“如果是一位出色的作家,他就必須面對永恒,否則每天都會走下坡路。對于一個真正的作家來說,每寫完一本書只是標志著他要寫出更高水平的書的開始。”

當有一天,海明威不得不面對創造力下降的事實,這一年,他已經不再是那位33歲、風華正茂的青年,他會如何選擇?海明威還能成為海明威嗎?我們不得而知。只是,多年后,我們依然會看到一位偉大作家的傳承生生不息。日本出版人見城徹將“勝利者一無所獲”作為自己的座右銘。受海明威影響,見城徹提倡硬派工作,強調以壓倒性努力正面突破困境。當你全力爭取勝利時,其他就不那么重要了;甚至,連勝利本身都不重要。

勝利者的獎賞就是自己的興趣、享受與內在滿足。就像契克森米哈賴在《心流》一書中所言:攀巖的神秘就在于攀登本身。你爬到巖頂時,雖然很高興已大功告成,而實際上卻盼望能繼續往上攀登,永不停歇。攀巖的最終目的就是攀登,正如同寫詩的目的就是為寫作一樣,你唯一征服的是自己的內心……心流的目的就是持續不斷地流動,不是為了到達山頂或是烏托邦。它不是向上的動作,而是奔流不已。endprint