權力對第三方懲罰的影響:基于權力的社會距離理論的視角

齊 玲 馬紅宇 張 慧 梁 娟 馬露露

(1青少年網絡心理與行為教育部重點實驗室;2華中師范大學心理學院暨湖北省人的發展與心理健康重點實驗室,武漢 430079;3深圳市光明新區外國語學校,深圳 518107)

1 引言

公正自古以來就是人們最為關注的社會問題,也是當前政府治國理政的重要取向。心理學領域有關公正的研究發現,違規事件不僅會對當事人(受害者和違規者)產生影響,也會影響到事件第三方的心理與行為(Van Prooijen,2007)。從第三方的視角出發,關注第三方對不公正事件的判斷與干預行為,這就是第三方公正 (third-party justice)(Overbeck &Park,2001)。而我國的一句古語“路見不平,拔刀相助”就很好地詮釋了第三方公正。第三方懲罰(thirdparty punishment,TPP)是指未受到違規事件直接損害的第三方為了維護公正秩序,對違規者實施的懲罰意愿或行為 (Darley,Carlsmith,& Robinson,2000)。懲罰可以讓違規者為自己的錯誤買單,以此來滿足人們維護公正的心理需求 (Darley&Pittman,2003)。以往關于第三方懲罰的研究主要集中在違規者的特性(地位、違規經歷、特質信息)以及違規事件的特性(例如,嚴重性)是如何影響第三方對違規者的懲罰,卻少有研究從第三方個體本身出發探究對違規者懲罰的影響 (Green&Wong,2003; Carlsmith & Darley, 2008)。

權力是第三方個體的重要特征。在現實生活中,對違規者實施懲罰主要由權力者所執行,因為權力者具有控制與分配有價值資源的相對能力,包括對他人懲罰和獎賞(Magee& Smith,2013)。但目前關于權力與第三方懲罰間的關系尚不明確。首先,權力對違規者的懲罰的結果尚未得出一致結論。盡管有研究者認為高權力者對違規者的懲罰會更輕,例如韋慶旺和俞國良的研究發現,高權力者更加關注獎賞和機會,而低權力者更加關注懲罰與危險(韋慶旺,俞國良,2009);Lammers和 Stapel也發現高權力者會非個體化地知覺他人,對他人遭遇的傷害漠視,更容易原諒他人的過失 (Lammers,Galinsky,Gordijn,& Otten,2012)。但也有研究發現,高權力者比低權力者給予犯錯者的懲罰更嚴厲(Wiltermuth,2012)。例如,Overbeck和Park的研究認為高權力者容易對他人的遭遇反應更強烈 (Overbeck&Park, 2001; Van Prooijen, Coffeng, & Vermeer,2014)。此外,關于權力與第三方懲罰關系間的內在機制尚不清晰。Van Prooijen等人(2014)基于社會判斷力理論(social judgeability theory),認為高權力者對自己已有的知識和經驗 (包括對違規者消極的刻板印象)更有自信,因此會更加依賴違規者的消極特征信息(例如:不友好、有過違規史等),結果導致高權力者比低權力者對具有消極特質信息的違規者懲罰更重。該理論雖在一定程度上解釋了權力與懲罰間的關系,但僅基于違規者特質進行解釋,而對違規事件其他因素考慮較少。因此研究者呼吁應進一步探究權力與第三方懲罰間的關系,以打開兩者間的黑箱,從而厘清權力影響第三方懲罰的作用機理。

權力的社會距離理論 (the power of social distance theory)為解釋這一問題提供了新的思路。該理論由Magee和Smith(2013)結合解釋水平理論與權力效應而提出,認為相比于低權力者,高權力者感知到與他人的社會距離更遠。這是由于高權力者擁有寶貴的資源而更加獨立,并顯著地區分于他人。此外,社會中的金字塔結構也使權力者在心理上拉大了與他人的社會距離感知(Lammers et al., 2012)。因此,權力的高低會誘發不同層次的解釋水平:高權力者的社會距離更遠,更傾向使用高解釋水平認識客體,低權力者的社會距離更近,更傾向使用低解釋水平認識客體,進而影響人們的判斷與決策;而高低解釋水平主要可以反映在思維方式 (抽象 vs具體)、行為鑒定(為什么 vs怎么做)、歸因(特質歸因vs情景歸因)、一般原理(原理 vs情景)等。概括來說,高解釋水平更抽象,更注重事物核心的、決定性的特征;低解釋水平更具體,更注重事物具體的情境性特征。例如,Overbeck和Park(2001)發現高權力者更傾向于對信息進行抽象加工,注重核心信息,忽視次要信息。Smith和Trope(2006)的研究也表明,高權力者更傾向利用上位概念進行分類。這些實證研究均表明,與他人的社會距離更遠會激發高權力者在現有繁雜信息中抽象出核心概念對信息進行表征。

解釋水平在社會距離(例如:自己 vs他人,內群體 vs外群體,高權力 vs低權力等)與行為反應間起著中介作用 (Trope,Liberman,& Wakslak,2007)。這也得到了以往實證研究的支持,例如,Shu,Gino和Bazerman探究了人們對自己和他人作弊行為的看法,結果表明人們把自己的作弊行為看成是一次偶爾參考資料書的行為(低解釋水平),是可接受的,對自己更寬容;但對他人的作弊行為是從誠信準則(高解釋水平)的高度進行批判的,對他人更加嚴厲(Shu, Gino, & Bazerman, 2011)。這是由于誠信準則這一道德原則本身是脫離于具體情境的抽象的原則,它表征著人們對許多道德問題概括化的結果(Lammers, Stoker, & Stapel, 2009),是一種高解釋水平。此外,人們對內外群體違規者的懲罰存在差異,對內群體違規者情景歸因(低解釋水平),對外群體違規者特質歸因(高解釋水平),從而對內群體違規者的懲罰小于對外群體違規者的懲罰(Baumgartner, Gotte, Gugler, & Fehr, 2012; Bernhard,Fischbacher,& Fehr,2006)。這些研究表明在遠社會距離情況下,人們更傾向于從高解釋水平,例如道德原則和特質歸因等標準對行為進行評估,會將事件判斷得更加極端:判斷不道德行為更加可惡而判斷道德行為更加善良。而近的社會距離使人們在低解釋水平上表征和思考事物,更加注重事件具體的發生過程和情景,對道德判斷更加寬松,也更能接受不道德的行為(Agerstr?m, Bj?rklund, & Carlsson,2013)。

綜上所述,本研究基于權力的社會距離理論,提出以下假設:

假設1:權力對第三方懲罰產生影響,高權力者比低權力者對違規者的懲罰更重;

假設2:解釋水平在權力與第三方懲罰間起中介作用。在高權力下,與高解釋水平相關的特征在決策和判斷等過程中起著重要作用,進而產生更嚴厲的懲罰。而低權力下,與低解釋水平相關的特征在決策和判斷中更受重視,導致懲罰力度較為寬松。

為了更好地揭示第三方個體權力高低對于違規者懲罰力度的影響及內在機制,本研究采用兩個實驗通過不同的范式進行探究和交叉驗證。研究一采用任務法操作權力探究其對第三方懲罰的影響方向。研究二在研究一的基礎上采用回憶范式操作權力,探究權力影響第三方懲罰的內在認知機制。

2 研究一:權力對第三方懲罰的影響

2.1 研究目的

本研究通過任務法操作權力,旨在探討權力對第三方懲罰的影響方向,從而檢驗第三方的高低權力感知對違規者懲罰的差異情況,并進一步為探究權力對第三方懲罰影響的內在機制提供基礎。

2.2 研究方法

2.2.1 被試

本研究采用某大學學生為研究對象,總人數共48人,有效數據40份,有效率為83.3%。其中女生33名,男生7名;被試平均年齡為22.95歲 (SD=2.11),健康狀況均良好。

2.2.2 操作與測量工具

(1)權力的操作和測量

權力的操作方法是參照Galinsky,Gruenfeld和Magee(2003)的研究進行設計 (Alter& Oppenheimer, 2008)。 實驗采用 E-prime實驗程序,被試為兩人一組一起參加實驗。具體操作步驟是:首先請一組被試均完成十道題,在呈現的題目中選擇被試認為正確的選項。然后根據任務得分的高低決定隨后資源(十張獎券)的分配權:得分高者為獎券分配者,也即高權力者,得分低者為獎券接收者,即為低權力者(實際上由主試操控),所得獎券的數量決定了實驗后所得的實驗禮品。

接著完成權力的操作性檢驗的三道題目:在獎券分配中,你在多大程度上控制了他人的結果?在獎券分配中,你有多大的權力控制他人?在獎券分配中,你在多大程度上依賴他人?(1~7計分,分數越大,權力感越強;其中第三題為反向計分題;α=0.79)。

(2)第三方懲罰的測量

在完成權力的操作之后請被試閱讀一段不公正違規事件的材料,該材料參照的是Skarlicki和Rupp(2010)中對互動不公正的操作,并在此基礎上改編為適合大學生的情景 (已達到入黨積極分子要求的李四詢問負責此事的團支書張三關于自己落選的原因,但張三態度非常惡劣且并未向李四解釋落選原因)。這一情景違背了人們對互動公正的要求,包括人際公正(對他人是否有禮貌、是否尊重對方)和信息公正(是否給當事人提供解釋)。有研究證明互動不公正能夠引起個體的負性反應,所帶來的精神和心理傷害比物質傷害還要嚴重。

第三方懲罰的測量采用的是Van Prooijen等人(2014)關于第三方懲罰的三道測量題目:違規者應該接受多大程度的懲罰?何種懲罰程度是公平的?何種懲罰程度是恰當的?(1~7計分,分數越大,懲罰越嚴重;α=0.85)。

2.3 實驗結果與分析

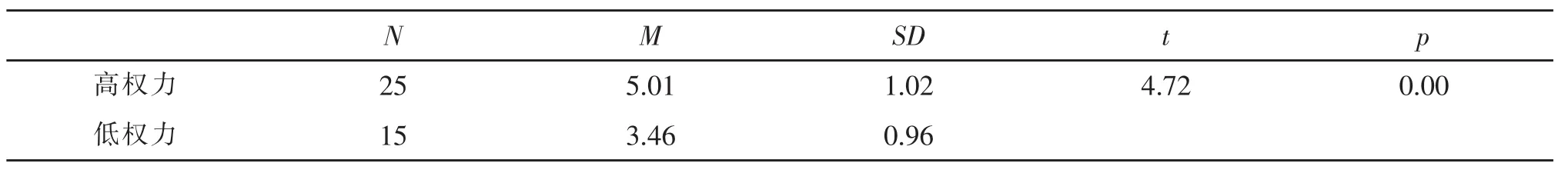

根據研究假設,高權力者比低權力者對違規者的懲罰更重。首先,權力的操作性檢驗結果(M高=5.59,M低=2.05,t=9.42,p<0.001)說明權力的操作是成功的;其次,高權力者對違規者的懲罰顯著高于低權力者(t=4.72,p<0.001),見表 1。

表1 權力影響第三方懲罰的獨立樣本t檢驗

實驗一的結果驗證了假設1,高權力者比低權力者對違規者的懲罰更重,這與以往部分研究一致(Van Prooijen et al., 2014)。 分析支持這類觀點的研究發現,高權力者比低權力者更傾向于對事物簡化認識,例如,其會非個體化地知覺違規者(Overbeck& Park,2001),將違規者的特點進行歸類,會利用刻板印象對違規者進行懲罰 (Van Prooijen et al.,2014)。那么是否因為高低權力的認知水平的差異導致對違規者的懲罰出現差異?實驗二在實驗一的基礎上,基于權力的社會距離理論探究權力對第三方懲罰的內在認知機制。

3 實驗二:解釋水平在權力影響第三方懲罰中的中介作用

3.1 研究目的

本研究在研究一的基礎上,采用回憶范式操作權力,并通過引入權力的社會距離理論,深入探究高低不同的權力者對違規者的懲罰出現差異的認知機制,以厘清權力影響第三方懲罰的作用機理。

3.2 研究方法

3.2.1 被試

被試是來自武漢市兩所高校的大學生。總人數220人,刪除無效數據21份后,最終得到有效數據199份,有效率為90.4%,從樣本組成來看,被試平均年齡為 23.63 歲(SD=2.05),男生占 45.1%。

3.2.2 實驗程序與材料

首先進行權力的操作及測量:權力感的操作采用的是Galinsky等人(2003)的回憶范式。該范式的前提假設基于權力的普遍性,即每個人均有一定的權力感知和體驗,并且任何時候對權力的啟動都可以激活與權力有關的概念和行為傾向(Galinsky,Gruenfeld,& Magee,2003)。具體過程是,先向被試呈現權力的定義“他人有能力控制你想要的事物,或處在一個可以評估你的職位”,要求被試寫出自己對他人擁有權力(高權力操作)或他人對自己擁有權力(低權力操作)的具體事件,在回憶中要盡可能寫出事件的各種細節,以及當時的具體感受(Alter&Oppenheimer,2008)。隨后進行權力的操作性檢驗(同實驗一)。

接著,參照 Agerstr?m 等人(2013)的做法,首先讓被試閱讀一段不公正事件的材料 (一位HR經理為公司招聘人才時,最終招聘的是他的好朋友而非更有能力勝任的求職者)。

下一步進行解釋水平的測量:根據對不公正材料的表征,請被試選擇“M先生在工作中偏袒了好朋友”(低解釋水平,編碼為0)或“M先生在工作中違背了公正準則”(高解釋水平,編碼為1)。低解釋水平是從 “該行為是具體如何做的”對行為進行描述,高解釋水平是從“該行為的道德原則的高度”對行為進行描述。

最后,對第三方懲罰進行測量:同實驗一。

3.3 實驗結果與分析

3.3.1 描述性統計分析

根據對變量的描述及相關性的統計結果 (見表2),權力與懲罰公正間的相關系數顯著(r=0.42,p<0.01),解釋水平與懲罰公正的相關系數顯著 (r=0.43,p<0.01),權力與解釋水平的相關系數顯著(r=0.17,p<0.01), 因此可以進一步做統計分析以檢驗變量之間的因果關系。

表2 相關變量的平均值、標準差及相關系數

3.3.2 解釋水平的中介效應檢驗

根據假設2,權力會影響第三方懲罰,解釋水平在其中起著中介作用(見表3)。實驗結果表明,在加入中介變量解釋水平之后,權力對懲罰公正的回歸系數仍然顯著;權力對解釋水平的Logistic回歸系數顯著,高權力者的解釋水平比低權力者更高;解釋水平對懲罰公正的影響顯著,高解釋水平能激發更嚴重的懲罰。說明了解釋水平在權力對懲罰公正的影響中起中介作用,假設2得到驗證。

表3 解釋水平的中介效應檢驗

由上述結果可知,由于高低權力與他人的社會距離遠近的不同,會導致解釋水平也存在差異,進而影響對違規者的懲罰。根據權力的社會距離理論,高權力者與他人的社會距離更遠,所激發的解釋水平更高,高解釋水平相關的特征在決策和判斷等過程中會起著重要作用,那么對社會事件進行加工時更注重事件的本質和核心內涵。例如從社會準則或道德原則等層次對行為進行解釋,這種高解釋水平會將事件判斷得更加極端,判斷不道德行為更加可惡,因此希望違規者得到更嚴厲的懲罰,這樣才能滿足人們對于維護公正的需求。反之,較于高權力者而言,低權力者與他人的社會距離更近,與低解釋水平相關的特征在決策和判斷中更受重視,例如更多的考慮違規事件的具體發生過程以及情景因素等,并不會將違規事件上升到社會規范準則的高度,則會使得低權力者更能接受違規行為(Agerstr?m et al.,2013),因此對違規者的懲罰會更輕。

4 討論

當前研究采用兩個情景實驗,結合了任務法和回憶范式兩種權力操作方式,探索并交叉驗證了權力與第三方懲罰間的關系。本研究發現,相比于低權力者,高權力者對違規者的懲罰更重。而解釋水平在權力影響第三方間起著中介作用:在高權力下,與高解釋水平相關的特征在懲罰判斷中更重要;而在低權力下,與低解釋水平相關的特征在懲罰判斷中更受重視。本文有以下幾點理論和實踐意義。

首先,公正一直以來都是研究者的關注熱點,但以往主要基于當事人視角展開,很少從第三方視角進行相應探討。由于人們通過直接或間接方式了解到的違規事件遠多于自己親身經歷的,因而第三方對違規者應該接受多大的懲罰的評估會直接影響社會行為規范系統的塑造和維持。雖然第三方懲罰近年來逐漸引起研究者的重視,但相關實證研究并不多。本研究通過引入第三方視角,豐富了公正的相關研究。

其次,本文還通過引入權力的社會距離理論,為探究權力影響第三方公正提供了新的視角和思路。以往關于第三方懲罰的研究多探討違規者和違規事件的特性如何影響第三方對違規者的懲罰,但卻少有研究關注不同的第三方是否會影響對違規者的懲罰。本文根據權力高低將特殊的第三方——權力者,劃分為高權力第三方和低權力第三方,探究兩者對違規者的懲罰是否存在差異。研究結果支持了我們的假設:相比于低權力者,高權力者感知到與他人的社會距離更遠,更傾向于做出更高的懲罰判斷。

最后,本研究首次檢驗了權力影響第三方懲罰的中介機制,發現解釋水平在其中起中介作用,這為厘清二者間作用機理提供了實證支持。本研究積極響應了以往研究者關于探索權力與第三方懲罰間內在機制的呼吁,發現在高權力情景下,會引發第三方的高解釋水平,進而做出更重的懲罰;而在低權力情景下,與低解釋水平相關的特征在懲罰判斷中更受重視。本研究有助于打開權力與第三方懲罰間關系的黑箱。

另外,本研究對于社會治理也具有一定的指導意義。為何司法部門對違規者的懲罰決策有時得不到民眾的認可?本研究認為這主要在于高權力第三方(司法人員)與低權力第三方(普通民眾)對事件的解釋水平存在差異。例如,2015年內蒙古無證收購玉米案,法官(高權力第三方)將無證玉米販賣行為上升到非法經營、擾亂市場秩序的高度,因此判處一年的處罰,而民眾(低權力第三方)更多地考慮到商販販賣玉米只是謀生的方式,認為應從輕處罰。2017年于歡辱母殺人案,高權力的法官認為于歡殺人行為違背了法律法規,因此判處于歡無期徒刑,但低權力的民眾憤怒地認為于歡殺人是由辱母行為引起的,情有可原。這啟示當權者:當面對違規行為時,既應根據原則標準(高解釋水平)進行判斷,也應提醒自己注意考慮該行為發生的情景因素 (低解釋水平)。即在堅持公平公正的原則下,也根據具體情境對違規者進行合理的懲罰,從而做出更合理更為民眾所接受的懲罰決策。

為了更好地探究權力與第三方懲罰間的關系,仍有一些問題值得注意。第一,本研究僅對第三方懲罰的行為意向進行了測量,現實生活中權力對違規者會有怎樣的懲罰行為仍然是一個值得探討的問題。第二,在研究方法上,本文在測量被試對違規者的懲罰意向時是否會在一定程度上激發了個體的權力感知呢?由于權力者具有對他人的懲罰權力(Keltner, Gruenfeld & Anderson, 2003),可能對研究結果產生一定影響,未來研究可以通過其他測量方式進行驗證。

5 結論

本研究得出以下結論:(1)相比于低權力者,高權力者對違規者的懲罰更重;(2)解釋水平在權力影響第三方間起著中介作用,在高權力下,與高解釋水平相關的特征在懲罰判斷中更重要,而在低權力下,與低解釋水平相關的特征在懲罰判斷中更受重視。

韋慶旺,俞國良.(2009).權力的社會認知研究述評.心理科學進展, 17(6), 1336-1343.

Agerstr?m, J., Bj?rklund, F., & Carlsson, R.(2013).Look at yourself! Visual perspective influences moral judgment by level of mental construal.Social Psychology, 44(1), 42-46.

Alter, A.L., & Oppenheimer, D.M. (2008).Effects of fluency on psychological distance and mental construal.Psychological Science, 19(2):161-7.

Baumgartner, T., Gotte, L., Gugler, R., & Fehr, E.(2012).The mentalizing network orchestrates the impact of parochial altruism on social norm enforcement.Human Brain Mapping, 33, 1452-1469.

Bernhard, H., Fischbacher, U., & Fehr, E.(2006).Parochial altruism in humans.Nature, 442, 912-915.

Carlsmith, K.M., & Darley, J.M. (2008).Psychological aspects of retributive justice.Advances in Experimental social Psychology, 40, 193-236.

Darley, J.M., Carlsmith, K.M., & Robinson, P.H.(2000).Incapacitation and just deserts as motives for punishment.Law and Human Behavior, 24, 659-683.

Darley, J.M., & Pittman, T.S.(2003).The psychology of compensatory and retributive justice.Personality and Social Psychology Review, 7(4), 324-336.

Galinsky, A.D., Gruenfeld, D.H., & Magee, J.C.(2003). From power to action.Journal of Personality and Social Psychology, 85(3): 453.

Green, D.P., & Wong, J.S. (1998).Defended neighborhoods, integration, and racially motivated crime.American Journal of Sociology, 104(2): 372-403.

Keltner, D., & Gruenfeld, D. H., & Anderson, C.(2003).Power, approach, and inhibition.Psychological Review, 110, 265-284.

Lammers, J., & Galinsky, A.D., & Gordijn, E.H., &Otten, S.(2012).Power increases social distance.SocialPsychologicaland Personality Science, 3 (3),282-290.

Lammers, J., Stoker, J.I., & Stapel, D.A. (2009).Differentiating social and personal power:Opposite effects on stereotyping,but parallel effects on behavioral approach tendencies.PsychologicalScience, 20 (12),1543-1548.

Leung, K., Chiu, W.H., & Au, Y. (1993).Sympathy and support for industrial actions: A justice analysis.Journal of Applied Psychology, 78(5): 781.

Magee, J.C., & Smith, P.K.(2013).The social distance theory of power.Personality and Social Psychology Review, 17(2), 158-186.

Overbeck, J.R., & Park, B. (2001). When power does notcorrupt: Superiorindividuation processesamong powerful perceivers.Journal of Personality and Social Psychology, 81, 549-565.

Shu, S.S., Gino, F., & Bazerman, M.H. (2011).Dishonest deed, clear conscience: When cheating leads to moral disengagement and motivated forgetting.Personality & Social Psychology Bulletin, 37(3): 330-49.

Smith, P.K., & Trope, Y.(2006) You focus on the forest when you’re in charge of the trees: Power priming and abstract information processing.Journal of Personality and Social Psychology, 90, 578-596.

Skarlicki, D., & Rupp, D.E.(2010).Dual processing and organizational justice:The role of rational versus experiential processing in third party reactions to workplace mistreatment.Journal of Applied Psychology, 95(5), 944-952.

Trope, Y., Liberman, N., & Wakslak, C.J.(2007).Construallevelsand psychologicaldistance: Effectson representation, prediction, evaluation, and behavior.Journal of Consumer Psychology, 17(2), 83-95.

Van Prooijen, J.W., Coffeng, J., & Vermeer, M.(2014).Power and retributive justice:How trait information influences thefairness of punishment among power holders.Journal of Experimental Social Psychology, 50,190-201.

Van Prooijen, J.W.(2010).Retributive versus compensatory justice: Observers’ preference for punishing in response to criminal offenses.European Journal of Social Psychology, 40(1), 72-85.

Wiltermuth, F. (2012).Power, moral clarity, and punishment in the workplace.Academy of Management Journal, 56(4), 1002-1023.