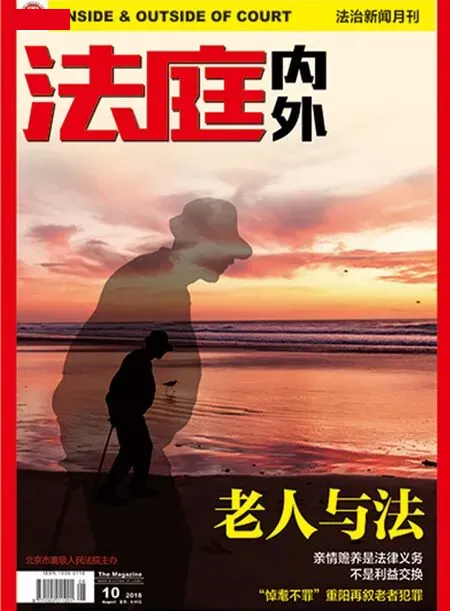

“悼耄不罪”重陽再敘老者犯罪

周春秋

歲往月來,忽復九九。又逢重陽節,對老年人的關懷再度成為熱點話題,主要集中于老年人維權問題,但從另外一個視角看,減少老年人犯罪發生也是對老年人的一種法治關懷。

中國古代已有“悼耄之年有罪不加刑”“矜老恤幼”的刑法觀念。2011年我國刑法修正案(八)將尊老矜老觀念轉化為制度性規定:“已滿七十五周歲的人故意犯罪的,可以從輕或者減輕處罰;過失犯罪的,應當從輕或者減輕處罰。”“審判的時候已滿七十五周歲的人,不適用死刑,但以特別殘忍手段致人死亡的除外。”“對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑。”

近日,北京市海淀區法院對近年來審理的119件老年人犯罪案件進行調研,其中涉經濟類犯罪占91%,所涉及的罪名以盜竊罪、詐騙罪居多。此119件老年人犯罪案件大致可歸納為兩大類,一種是解決溫飽型犯罪,另一種是貪欲型犯罪。對于這兩類案件,是否均應貫徹“悼耄不罪”的觀念,對老年人犯罪進行從寬處罰?筆者以下面兩個案例作為切入點予以一一分析。

滿足基本生活型——為解決溫飽而犯罪

60多歲的毛某因多次在家附近超市發內竊取物品被公安機關抓獲,其竊取物品為零售的袋裝培根、瘦肉餡、瓜子、八角、花椒、紅葡萄酒等食品飲品,這些物品由于過于零散且超市無法提供明確的進貨單和品牌明細,價格鑒定機構不予作價,但由于毛某5次進入超市竊取物品,已經構成多次盜竊,成立盜竊罪。后經了解,毛某年邁多病,已經喪失勞動能力,退休后收入微薄,因而產生了盜竊的想法,其竊取的大部分物品都是為了自己食用,紅葡萄酒是為了換取錢財而竊取,到案后毛某如實供述自己的罪行,有良好的認罪態度,故法庭對其依法從輕處罰,并宣告緩刑。

據對119件老年人犯罪案件的分析統計,近兩年來,城鎮老年人犯罪比例增高,數量明顯多于農村老年人犯罪主體。以毛某為典型的老年人盜竊案例還有很多,他們雖為城鎮居民,但退休后缺乏生活來源,既無土地又無工作,生活空虛,因此犯罪率較高,均以小偷小摸滿足基本生活需求為主。此類老年人犯罪中,非監禁刑比例較高,這符合尊老矜老的理念,使主觀惡性不強、社會危害不大的部分老年人免受牢獄之苦,是對老年人的人文關懷,同時由于老年人的關押難度和成本較高,對老年人犯罪適用非監禁刑也在一定程度上節省了社會資源。

此類案件反映了社會老齡化趨勢中呈現出的養老問題及老人扶持救助問題,社會對此類犯罪具有一定的社會責任,故在刑罰的同時,值得重視的還有養老保險制度的完善、老年人救濟措施的完善以及老年人的精神贍養問題。

云山霧繞的狂想型——為滿足貪欲而犯罪

被告人馮某謊稱自己為中央保健醫師、某知名醫院專家,多次為國家領導人治療保健,以幫助被害人治療疾病為由,騙取被害人數十萬元。看起來這是一個尋常的詐騙類案件,然而案件細節讓人瞠目結舌。馮某向被害人出示醫院工作證,自稱醫院院長、主治醫師,給領導人看過病,能夠治療疑難雜癥,利用被害人病急亂投醫的心理,獲取被害人信任后,馮某勸被害人出院接受其治療。在馮某治療過程中,使用四五十根自行車輻條針灸,并持續半個月不將輻條拔出,導致被害人傷口嚴重感染并徹底喪失運動能力。

馮某詐騙一案具有老年人貪欲型犯罪的基本特點:首先,犯罪人以孤寡老人為主。馮某的女兒是其唯一的親人,但已有數十年不聯系,屬于典型的孤寡老人。其次,犯罪人具有一定的文化水平。馮某自稱博士研究生畢業,據檔案資料顯示,其被捕前系個體醫生,因此馮某的文化水平成為其詐騙的利器。第三,犯罪數額較大。馮某共涉及3起詐騙事實,詐騙數額近百萬,已經構成詐騙罪的數額特別巨大標準。第四,犯罪目標是老弱病殘的弱勢群體。馮某選取的詐騙對象,主要是外地來京就醫的病人、老人,利用被害人有病亂投醫的心理獲取信任。

實踐中,與馮某相類似的云山霧繞的狂想型老年犯罪分子不在少數,有人謊稱自己是皇家后裔,有人謊稱是前國家領導人的后代,甚至有人謊稱自己是釋迦牟尼轉世。這種貪欲型犯罪具有較大的社會危害性,給被害人造成的損失和傷害往往是不可逆的。那么,刑法中的矜老觀念與有罪必罰、罪責刑相適應原則是否沖突?筆者認為,對于將相對于自己處于弱勢的老弱病殘群體作為犯罪目標的被告人,應嚴肅對待,在不違背關于老年人犯罪的刑法規定的基礎上,其他方面應與正常犯罪同樣對待,不能盲目從寬處罰。

對解決溫飽型犯罪的老年人,持悲憫包容之心待之,將強調刑罰特殊預防作用與強調社會責任兼顧,才能為更多身處困境的老年人找到出路,避免更多老年人遭受牢獄之苦。對貪欲型犯罪的老年人,持嚴苛公正之法待之,避免社會毒瘤的擴散,才能以此維護更多老年受害人的權益。