韓國統一新羅東宮考古新發現與意義

南東云

(中國社會科學院研究生院考古研究所)

一、東宮基本情況

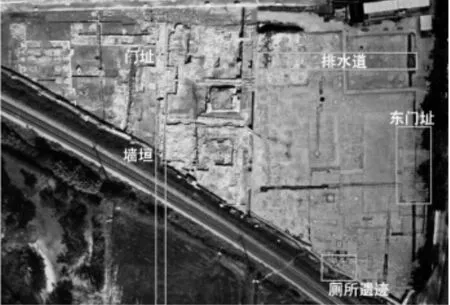

東宮位于慶尚北道慶州市仁旺洞,南部與新羅宮城月城相連,東部有皇龍寺和芬皇寺。東宮始建于公元679年(新羅統一三國以后),但是東宮內的月池建造年代相對比較早,始建于公元674年(統一新羅以前)。即首先修建月池后并營建東宮,之后逐漸擴大其領域,月池在東宮的范圍內。從文獻記載可以看到很多有關臨海殿的內容,推定其為月池西邊建筑基址之一。1975~1976年文化財管理局慶州古跡發掘考古隊對東宮月池進行考古發掘調查,揭露出東西200米、南北180米的月池,發現有建筑基址26處。之后東宮考古發掘中斷了30多年后,2007年再次開始進行發掘調查。此次發掘調查范圍分為4個區,目前對A區進行了考古發掘工作。調查發現了修建東宮之前的道路、排水道等城市基礎設施以及回廊、宮墻、建筑基址、門址、廁所等東宮附屬設施。

二、出土遺跡

(一)廁所遺跡

圖1 東宮發掘區域全景(空中拍攝)

圖2 廁所遺跡全景

在發掘區南邊,發現有統一新羅時期的廁所遺跡,廁所位于面闊2間、進深1間、規模為24平方米的建筑址內,由石造蹲便器和排水設施構成(圖2)。石造蹲便器長為90厘米、寬65厘米、有直徑12厘米的孔,蹲便器上部左右分別有能蹲下的加工板石,板石長175厘米、寬60厘米。從該板石位置和結構來看,推測左右板石的位置應是被顛倒過。而且,由于在廁所區內沒有發現引水設施,故推測應是直接取水來沖廁的形式使用的。污水通過便器設施流入下方,并與排水設施相連,排水設施寬23厘米,深13~56厘米,地面部分鋪有地磚,上面覆石塊形成暗渠。污水應是隨排水設施往西流,與蹲便器設施以西7米處的高低差大約有40厘米左右,推測其應是故意利用東高西低的地形有意修建的。從土層與出土遺物來看,推測石造蹲便器遺跡的修筑時期大約應在8世紀中葉。至今為止,雖然有在佛國寺以及百濟益山王宮里有出土過廁所遺跡,但是在建筑基址內有蹲便設施與排水設施的配套系統,在韓國境內還是首例。從加工高級石材花崗巖來做蹲便器以及用磚石鋪暗渠的排水設施來看,這個遺跡應是宮城里的高級廁所設施。這也為研究統一新羅時期建筑文化方面提供了寶貴的資料。

(二)宮墻以及門址

在發掘區西邊,發現有宮墻和門址。宮墻為南北方向,殘長95.7米、寬1.4米,左右側分別設寬70厘米的臺基,整體寬達2.8米(圖3)。而且,通過雷達探測,該宮墻除了調查區以外,確認了向南延伸370米(圖1)。東側沿著宮墻臺基存有南北方向的排水道,長度與宮墻基本相同。另外,在宮墻中揭露出呈方形的南北4.2、東西4.4米建筑基址,從建筑規模與形制等來看,應是門址。根據發掘調查,此處應是先修建宮墻,之后才修建了門址。以宮墻為中心東西兩側分布于建筑基址,但從建筑基址布局來看各不相同。宮墻西側大型建筑基址4處呈排列整齊,東側分布有規模不同的許多建筑基址。總之,從宮墻與門址形制結構來看,宮墻是與公元674年修建月池的時期相同的,并且形制應是圍繞月池而建的,起到區分月池內外部的作用。之后,在公元679年修建東宮擴大其領域的過程中,在宮墻中修建門址則應是劃分宮殿區與園林區的功能。

圖3 宮墻以及門址

(三)城門

在發掘區東邊發現有大型建筑基址,南北21.1米(5間),東西殘9.8米,因其臨近現行的道路而無法確定整個建筑規模。在東宮與皇龍寺址之間存有新羅王京的南北道路,而上述的大型建筑基址是與南北道路相通的,從這一點以及建筑的形態來看,這個大型建筑址推測其為東城門。之前的發掘過程中一直沒有發現過東宮的其他出入設施,因此,此處即使不是東宮的正門,對于研究遺址的整體規模與分界線都是極具重要意義的一部分。

(四)排水道

在調查區域的北部,發現有東西方向的大型排水道,已確認的長度為110米。其屬于新羅時期文化層,推測其為建東宮前的城市基礎設施。其深約1.5米,底部寬為2.9米。開口寬約為6~8.5米,呈U字型。排水道兩壁是采用直徑約為30厘米的石材堆砌而成。此大型排水道與南部道路遺跡相連接的,應是在東宮修筑前就已經存在,而且發現排水道以及道路使我們對新羅里坊制度得到更進一步的了解和認識。

三、出土遺物

發掘區出土了瓦磚類、陶器類、金屬類以及生活用品等珍貴文物。其中,‘調露二年’寶相花紋磚、雙鹿寶相花紋磚、‘儀鳳四年皆土’銘瓦當、蓮花紋瓦當、鴟尾等瓦磚類占據了百分之七十。與此同時,水井內發現有4具人骨,通過碳十四測年應為11世紀高麗時期的人骨。此外,出土了哺乳類(牛、狗、鹿)、鳥類(雛、烏鴉)、魚類等骨骼,這些骨骼發現為了解當時新羅人的飲食習慣提供了珍貴的資料。

四、結論

統一新羅東宮遺址的一系列調查和發掘,具有極其重要的學術意義。這些調查和發掘是目前關于古代廁所考古發掘最為系統和全面的,使我們對第一次發現的新羅宮城廁所的基本面貌有了更進一步的了解和認識。并且,墻垣和東門址的考古發現為了解東宮范圍以及劃分等方面提供了極其重要的最新資料。目前,統一新羅東宮遺址的考古工作正在繼續進行之中,希望在上述工作基礎上,進一步取得更大的成果。