超時空旅行只是“白日夢”嗎?

孔冰欣

2017年,大衛·林奇的Cult巨制新版《雙峰》(Twin Peaks: The Return)播出,此時,距離前作中那句著名的臺詞“25年后再見”,真的已經過去了25年。

2018年,由David Duchovny和Gillian Anderson領銜主演的傳世經典《X檔案》時隔十余載重啟第十一季,“I Want to Believe”的海報猶在,“The Truth Is Out There”的好奇與追索猶在。

不知道下一個千禧年降臨之前,人類是否能夠掙脫時空的束縛,掙脫肉身的束縛,實現真正意義上窮究宇宙的夙愿。對超自然現象和外星智慧的興趣,對科學技術發展失去控制的惶惑,對道德滑坡、世風每況愈下的批判,對“陰謀論”思維方式的若即若離,對全球范圍內日益增長的、帶有民粹色彩的政治、經濟、文化和軍事霸權的憂慮,以及對天災人禍和“世紀末”揮之不去的恐懼,共同交織出一幅具有太多不確定性的未來科幻圖景。

這種復雜的情感,反映在歐美科幻類題材的影視作品里,便呈現出多重文本堆疊、涵義一言難盡的銀幕奇觀。更有甚者,除了思考地外生命的可能性與生存危機的緊迫性,還大量引入哲學、宗教與神學的意象、母題及暗示,表達了游離在“本我”“自我”和“超我”之間,游離在單薄軀殼與浩渺蒼穹之間的心靈震顫。

那么,準備好了么?請跟我來,一起踏上這次星球迷航的超時空旅行罷。

空間探索:星河爛漫無垠兮

今年在《頭號玩家》里狠狠玩了一把的斯皮爾伯格,天生不老童心,極具想象力,對外星題材也是津津樂道。

1977年紐約首映的《第三類接觸》,明確了與星際來客“接觸”的可行;1982年上映的《E.T.》,更是溫柔得淌出了琥珀般的鎏金蜜意。與冷戰時期對峙、冷峻的氣氛大相徑庭,這兩部電影一反常態地著重描寫了人類探索未知的心理,而非外星人的狡詐兇殘。雖然,“安詳”與“愛”的主旨往往容易陷入烏托邦的不切實際,但反觀今日全球格局,這份一廂情愿的理想主義終將失守,還是令人唏噓的。很難說,以后在電影里“迎接”外星人的,到底是鮮花與音樂,還是子彈與炮火——事實上,大導演本人亦在《世界之戰》(2005)里表現出某種模糊的立場,外星生命不再是和平的使者,反以侵略的面貌肆虐地球,涂炭生靈。

類似《世界之戰》這般地球人單挑外星人,相對更加突出“二元對立論”的電影,諸如《異種》系列(1995-2007)、《獨立日》(1996)、《星河戰隊》(1997)、《天兆》(2002)、《第九區》(2009)、《阿凡達》(2009)等等,或因聳人聽聞的噱頭,或因光怪陸離的視聽,或因反諷濃厚的比喻而引起觀者的注意,但缺乏偉大的科幻電影所具備的、最核心的那種伸向靈魂的探觸,因此只能被付諸一筆帶過的篇幅。

不得不多提幾筆的,是《星際迷航》(Star Trek)。

該科幻影視系列由美國派拉蒙制作,衍生出6部電視劇、1部動畫片、13部電影的龐大分支;當然,還包括不計其數的同人作品。“星際迷航”的想法最初由編劇吉恩·羅登貝瑞(Gene Roddenberry)于20世紀60年代提出,經過近50年的不斷發展而逐步完善,成為全世界最著名的科幻影視系列之一。它描述了一個樂觀的未來世界,人類同眾多外星種族一道戰勝疾病、種族差異、貧窮、偏執與戰爭,建立起一個星際聯邦。隨后一代又一代的艦長們又把目光投向更遙遠的地方,探索銀河系,尋找“新大陸”、發現新文明,勇敢地前往前人未至之境。天馬行空的不拘一格、精密的世界觀以及無微不至的人文主義關懷,使《星際迷航》成為全球最受歡迎的科幻作品之一。以今日的眼光再看幾十年前的初代特效,確有“很傻很天真”的忍俊不禁。但是,《星際迷航》將勇闖無人區的勇氣,勇氣支配下著眼未來的三觀,著眼未來三觀指導下的豁達包容,用一個個近乎童話般的星球傳奇故事完美中和,難怪讓那么多的宅男/直男盡折腰。

進入上世紀90年代,《雙峰》開啟了一次別開生面、驚心動魄的另類序章。安靜的小鎮,美艷的女孩,年輕的探員,外來的力量,深淵的凝視……大衛·林奇照例用他那又妖異、又傷感、又調皮的招牌鏡頭,對準了美國中產階級生活的死湖倒影,與潛伏在人性深處的暗黑與光明。有趣的是,在《雙峰》中雖非主角,但表現不俗的David Duchovny,后出演《X檔案》而大紅大紫。在《X檔案》里,原先《雙峰》只是淺嘗輒止(或者說因志不在此而點到為止)的命題,被堂而皇之地拿出來討論。外星勢力,異形生物,生化技術與政府陰謀,從未被呈現得如此生動而引人入勝。創作組利用新的美學范式,再現了超越日常生活和正常思維認知的恐怖、幻想及極端體驗,并以此指涉當代人面臨的困境和危險,表達了那些無法用傳統話語和概念框架來作出圓滿解釋的,當代人所特有的焦慮。《X檔案》“混搭”了理性和非理性、科學和宗教信仰、現代性與后現代性之間的矛盾;還成功地將現代性對真理的追求這一嚴肅的使命與后現代的調侃和諷刺相結合,試圖給出針對當代社會機制與文化癥結的“X答案”,因此讓持不同甚至完全對立觀點的觀眾皆獲得了滿足。

至于雷德利·斯科特導演的《異形》系列(1979年至今),實則是蘊含古希臘悲劇內核的“物種起源”、“現代啟示錄”和“創世記”。人類自以為是的星球殖民,帶回了不可一世的外星孽種。地球人、仿生人、外星“泰坦族”、異形,環環相扣的敘事鏈條上,牽系著弒父的“淪喪”與“反抗”,及對“永垂不朽”的嘲弄。仿生人大衛在《異形:契約》(2017)里一邊投擲“黑水毒彈”,一邊吟誦雪萊《Ozymandias》的畫面,足夠點題:“Look on my Works, ye Mighty, and despair!”(功業蓋世,料天神大能者無可及)又怎樣?最終,“Nothing beside remains. Round the decay, Of that colossal wreck, boundless and bare”(而今一切蕩然無存。偌大的廢墟,殘骸四周只有那蒼茫荒涼的戈壁)……

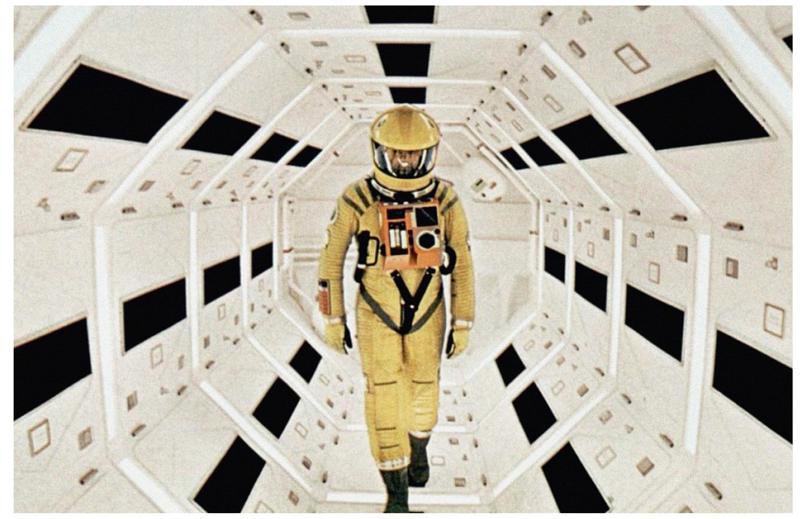

要說史詩,庫布里克的神作《2001太空漫游》(1968)無人出其右。當黑石現身;當名垂影史的“星門九分鐘”讓四維空間的智慧動物頓生“一眼萬年”的震撼;當完成了經歷各種生命形態的旅程,“星孩”誕生;當大氣磅礴的古典音樂《查拉圖斯特拉如是說》響起……沒有其他的形容詞了,就四個字:無與倫比。

而如果我們撇除掉對哲學層面思索的要求,便會發現,《火星任務》(2000)、《地心引力》(2013)、《星際穿越》(2014)、《火星救援》(2015)等硬科幻元素顯著的影片,已經交出了關于探索宇宙、移民外星、“適者生存”的合格(甚至優良)成績單。特別是《星際穿越》與《火星救援》,起初宣傳的賣點之一就是“科學、專業”,諾蘭的創作團隊曾聲稱,《星際穿越》“基于物理學家、諾貝爾獎得主基普·索恩(Kip Stephen Thorne)的理論蟲洞和時間旅行研究,經過合理演化之后,加入人物和相關情節改編而成”——索恩早在1997年便萌發了把“蟲洞”拍攝成一部電影的想法,直接影響了當年推出的《超時空接觸》(該片由朱迪·福斯特主演,《星際穿越》的男一號馬修·麥康納與她有對手戲)。此外,《星際穿越》中出現了三種飛船——徘徊者號、登陸號和耐力號,團隊為此研究了國際空間站的紀錄片,并參觀了太空技術公司。其中,耐力號環形母艦由12個隔艙組成,轉速為每分鐘5次,以通過向心力產生1G的重力。通過氣閘系統和彎曲連續的樓層連接,12個隔艙承擔了不同的使命:四個發動機隔艙,四個永久性隔艙,以及包括生活區、駕駛艙、低溫室與醫學實驗室和四個將被放在新行星表面的登陸艙。

飛船是工具,實現“登陸外星”后,如何生活自理才真正棘手。幸好,我們的馬特·達蒙不負眾望,從自我療傷到自我“施肥”種土豆,就沒他解決不了的問題。據悉,《火星救援》獲得了NASA的全力支持,劇本有50頁的內容全是有關NASA的細節,力求影院里的宇航員形象和行動符合實情。該片花絮還有:最開始的火星任務,正是NASA將來打算實施的;2015年9月28日,也就是影片在美國上映的四天前,NASA宣布在火星表面發現了有液態水活動的證據;原著小說作者Andy Weir是一名專業碼農,他甚至編寫了軟件來精確計算從地球到火星的航行時間……“用積極的態度與科學的方法直面慘淡的人生”,《火星救援》非常符合美國院線的主流價值觀,也是行文至此最“一本正經(又并不胡說八道)”的科幻電影。而根據好萊塢對“火星”題材的偏好,以及一大堆科學類紀錄片絮絮叨叨的分析,未來,人類移民火星的“創意”,說不定還真成了。

時間探索:今昔大戰穿越情

斯蒂芬·威廉·霍金,不久前離開了我們。

1963年,時年僅21歲的他患上肌肉萎縮性側索硬化癥(盧伽雷氏癥),全身癱瘓,不能言語,手部只有三根手指可以活動。然而,天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,霍金并沒有就此認命。1979至2009年,他任盧卡斯數學教授,主要研究領域是宇宙論和黑洞,證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理,提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型,在統一20世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

1988年,霍金的科普著作《時間簡史:從大爆炸到黑洞》發行,從研究黑洞出發,探索了宇宙的起源和歸宿,該書被譯成40余種文字,出版逾1000余萬冊,但內容極其艱深,被戲稱為“讀不來的暢銷書”(Unread Bestseller)。有學者曾指此書之所以引發坊間熱議,蓋因其嘗試解答過去只有神學才能觸及的題材:時間有沒有開端,空間有沒有邊界。2001年,霍金的又一部著作《果殼中的宇宙》出版發行,該書堪稱《時間簡史》的姊妹篇,以相對簡化的手法及大量圖解,再次訴說宇宙的起點,介紹了廣義相對論、量子論、黑洞、時間旅行、超引力等前沿概念,并探討了預言未來的能力和星際旅行的可能性。

這位不乏(黑色)幽默感的科學家,曾放言:外星人存在的可能性很大,不過人類不應主動尋找他們;地球或在幾百年內毀滅,人類要想繼續存活只有一條路——移民外星球。他相信高維空間——上世紀90年代提出的M理論,即超弦理論的一種,認為宇宙是十一維的,由振動的平面構成(而在愛因斯坦那里,宇宙就四維:三維空間,一維時間)。他也相信“時光機”——借助太空中的蟲洞或速度接近光速的宇宙飛船,時間的挪移未必不可行。但是,霍金同時警告,千萬不要搭時光機回溯歷史,“只有瘋狂的科學家,才會想要回到過去‘顛倒因果。”

到了“祖母悖論”上場的時候了。假設穿越的你殺了自己的祖母,那么你是不可能出生的;既然你不可能出生,又怎么回到過去殺死祖母呢?編劇們為了掃除這個障礙,絞盡腦汁,不惜一再搬出“宿命論”與“環形結構”自圓其說。《十二猴子》(1995)、《時間機器》(2002)、《恐怖游輪》(2009)、《環形使者》(2012)盡管邏輯自洽的燒腦程度各有不同,結局也難用確鑿無疑的“好/壞”下定義,但或多或少都向“宿命論”與“環形結構”的靈感借了光——要么,你不知不覺變成西西弗斯(希臘神話中,因觸犯眾神被罰永無止境推巨石上山頂的科林斯國王)式的人物,作繭自縛;要么,你兌現了“將損害盡量減至最低”的閉環,死也瞑目。

同為莫比烏斯帶循環謎題所擾,“一日囚”類型的《土撥鼠之日》(1993)與《忌日快樂》(2017)主線其實極度雷同——重新認識世界,與生活達成和解;后者猶如前者的性轉版。這兩部“以小見大”的片子告訴人們,置之死地而后生,既然無法逃避,不若好好把握每一天,哪怕它不停地重復著。而一旦在“正確”的節點做了“正確”的事,“正確”的選擇,擱淺的人生終將續航,駛向前方的藍海。《源代碼》(2011)的腦洞比《土撥鼠之日》《忌日快樂》更大,杰克·吉倫哈爾飾演的男主連“一日”都撐不了,只能被“困”在輪回往復的“特定8分鐘”,直到破解現實里的死亡迷局。故事的最后,自然是正義戰勝了邪惡,英雄抱得美人歸。一般情況下,在此類電影中,編劇費勁折騰主人公之后,樂得留下一個美好的“尾巴”,作為對“時間囚徒勝利越獄”的犒賞,順便安慰了期待“好人好事有好報”的善良觀眾。

將“逗比精神”發揚得淋漓盡致的,當數羅伯特·澤米吉斯(Robert Zemeckis)導演的《回到未來》三部曲(1985-1990)。從意外穿到1950年代,到引入平行宇宙,再到混戰西部牛仔世界,跳躍時間輕松刺激,未來從不一成不變。喜劇意味十足的情節,因為“我的命運我做主”的主旨鼓舞了大銀幕外的觀眾們。影迷對《回到未來》著實情真意切,以至于2015年10月21日(電影第二部中,少年Marty和博士Brown乘坐“時光車”從1985年到達未來的“降落日”)當天,各式各樣的紀念活動刷爆了社交網絡的熱點。

而縱觀《時光倒流七十年》(1980)、《隔世情緣》(2001)、《本杰明·巴頓奇事》(2008)、《時間旅行者的妻子》(2009)等片,即使冠以“時間旅行”的外殼,也遮不住“羅曼蒂克”光彩煥發,輻射出強烈信號。在這些電影里,細究古與今,老與少,“正向與逆行”都是沒有意義的,唯一有意義的,是真愛本身。愛是錯身而過的惆悵嘆息,是“非你不可,無你不歡”的情有獨鐘,是“芳華恰盛,執子之手”的一生一會,是“千百次相遇,千百次鐘意”的地老天荒。愛,是撼動時間的能量,定格時間的魔法——愛,是最不可思議的“時光機”。

需要指出的是,純然由原始的(野蠻的)“愛”所驅動,而做出的改變時間、不計后果的行為,非常遺憾,往往會弄巧成拙,遵循著墨菲定律(根本內容:凡可能出錯的,有很大概率要出錯),甚至帶來滅頂之災。看似能夠挽回光陰、如愿以償,秒殺“祖母悖論”的“平行宇宙”,是關于“時間探索”的迷人暢想,面前卻橫亙著“蝴蝶效應”這頭攔路虎。

多元宇宙是一個理論上的無限個或有限個可能的宇宙的集合,包含一切存在和可能存在的事物:所有的空間、時間、物質、能量以及描述它們的物理定律和物理常數。多元宇宙所包含的各個宇宙即被稱為平行宇宙。在20世紀50年代,一些科學家在觀察量子的時候,發現每次觀察的量子狀態都不相同,鑒于宇宙空間的所有物質都由量子組成,所以這些科學家推測既然每個量子都有不同的狀態,那么宇宙也有可能并不只是“唯一”,而是由多個類似的宇宙組成。有學者在描述平行宇宙時用了這樣的比喻:它們可能處于同一空間體系,但時間體系不同,就好像同在一條鐵路線上疾馳的先后兩列火車;亦有可能處于同一時間體系,但空間體系不同,就好像同時行駛在立交橋上下兩層通道中的小汽車。

“蝴蝶效應”呢,顧名思義,“一只南美洲亞馬孫河流域熱帶雨林中的蝴蝶,偶爾扇動幾下翅膀,可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風”;一個動力系統中,初始條件下微小的變化能帶動整個系統長期的、巨大的連鎖反應。萬事或皆有定數,萬事或混沌莫測,是以,《黑洞頻率》(2000)的“合家歡”太美式主旋律、太不真實;德國的《羅拉快跑》(1998)更像樣些,至少揭示了“一處不同,即現岔道”的不穩定性。而《蝴蝶效應》系列(2004-2009)索性徹底撕下了希望溫情的面紗,當主人公發現無論如何穿越,如何補救,如何衍生出新的平行宇宙,都無法阻止新的悲劇,簡直萬念俱灰——第一部的導演剪輯版里,男主穿回出生那一刻自殺,以期親友跳出苦海,其慘烈決絕,未免令觀眾在感動之余,不禁反思:這“愛”的代價,委實過分高昂了。

就人類目前掌握的科技手段而言,超時空旅行仍然停留在“白日做夢”與“紙上談兵”的階段。也許我們只是想讓自己在宇宙中不那么煢煢獨立,也許我們只是想看看被改變的歷史能否書寫不一樣的篇章,也許沒有也許——坦白講,“也許”最高級的超時空藝術,并不源于工整方圓,反因無序的錯亂鑄就刻骨銘心的記憶。