大學校園網絡貸款風險防范研究

王詩云 沈妍 楊蕾 金月婷 林盛

【摘要】本文基于“互聯網+金融”時代環境,通過對高校大學生通過網絡方式籌集資金的原因、來源及其風險分析,探究大學生進行網絡貸款可能會遭遇的風險,針對大學生群體和網絡監管的漏洞提出如何防范大學生網貸風險的對策,推動高校大學生網貸行為的健康發展。

【關鍵詞】校園網貸 風險 防范

校園貸,作為近幾年來興起的業務,主要是指各種平臺通過對大學生提供各項業務,使得大學生擁有提前消費的機會,例如支付寶提供的花唄,趣分期等,校園網貸的范圍非常廣泛,校園內隨處可見類似于校園網絡借貸的影子。毫無疑問,校園網絡貸款的出現給大學生的消費提供了一些便利,但是頻頻爆發的安全問題一次次將校園網貸推向風口浪尖。對于校園網絡貸款的不安全性必須加以重視。

一、大學校園網絡貸款飛速發展的原因

(一)現代信息技術在金融領域的廣泛運用

隨著計算機技術和網絡信息技術的發展,各行各業都在不斷的發展和創新,現代信息技術已被廣泛地應用于各個領域,給人類生活帶來了翻天覆地的變化。其中金融領域是現代信息技術應用最廣泛、最深入的領域,信息技術不僅為金融業提供了新的平臺,拓寬了金融領域的業務渠道,提高了金融機構管理和業務處理的效率,金融信息化也進一步加速了全球范圍內產品、資金和信息流通,促進了全球金融市場的形成,給現代金融提供了強有力的技術支持與保障。

(二)校園網貸幕后推手的過度宣傳

隨著互聯網金融的發展,主要針對大學生群體的網絡貸款也逐步深入到大學校園,它在滿足學生消費需求的同時,也引發了很多社會問題。特別是由于網絡平臺目前不屬于金融機構,也沒有納入銀監局的監管范圍,不良校園網貸猖獗泛濫。他們利用大學生不成熟的消費心理,打著“零門檻,無抵押”的口號,美其名曰為大學生服務而刻意隱瞞其高利貸高風險的本質,誘導大學生盲目消費。[1]由于缺乏正規金融監管機構的監管,一旦學生無法按時還貸,他們就會以各種殘忍的手段進行逼債,有的還會采取暴力手段威脅,而大學生自身又沒有穩定的資金來源,只能“拆東墻,補西墻”來解決燃眉之急,最終陷入“連還貸”的陷阱。不良網貸在全國范圍內的蔓延不僅危害大學生的身心健康,還嚴重影響到了社會的穩定發展。

(三)大學生不成熟的消費心理

不可否認,校園網貸能幫助部分家境困難的學生緩解生活壓力,但大部分學生使用校園貸的目的只是為了滿足自己不健康的消費需求。大學生涉世不深,尚未形成成熟的消費觀和良好的理財意識,抵制誘惑的能力較差。不少同學為了追求時髦,完全不顧自身的經濟實力,盲目攀比,再加上網絡各種“享受生活”的毒雞湯,導致部分學生消費意識超前,這就為校園不良網貸提供了可趁之機。更有部分學生只是盲目跟風,并沒有權衡利弊,最終深陷校園網貸的泥潭。

二、大學校園網絡貸款的現狀

9月6日,教育部財務司副司長趙建軍對大學生校園貸款發表回應:任何網絡貸款機構都不允許向在校大學生發放貸款。[2]新聞一出,大部分網貸平臺紛紛積極回應,下架大學生校園貸款業務,但是仍有少部分平臺換湯不換藥,將校園貸重新包裝,美名其曰“美容貸”“分期貸”,變相的為大學生提供貸款業務。

網貸平臺愛又米于6月底接受《中國經營報》采訪時,官方表示學生現金貸的業務已經停止,事實上卻并未停止分期消費,而愛又米的介紹上仍然寫著借貸對象為年滿18周歲的成年人,并未指明不包括在校大學生。而在給愛又米客服撥打電話咨詢是否能夠給大學生提供借款以及具體的借貸金額,還款時間時,客服卻含糊其辭,并未給出具體的說法,只是建議先行注冊綁定銀行卡根據流程提示的步驟查看信息,通過審批再查看具體借款額度。當再次提到銀監會禁止網貸平臺提供大學生貸款業務的政策時,客服也并未給出合理說法,只是說明貸款對象為年滿18周歲的成年人。在消費分期的掩護下,大學生依然可以通過該平臺提前消費。

雖然國家已經對校園網貸嚴令禁止,網絡上仍然為大學生提供分期消費等的信息。例如,當在百度貼吧中搜索“大學生貸款”時,頁面提示為“抱歉,根據相關法律法規和政策,本吧暫不開放”,但是當搜索“大學生分期”時,截止目前已有兩百萬余人關注,發帖超過一千萬次,最近的發帖主題多為亂碼,隨意點開該貼吧中的內容,仍然存在大量的提供貸款的信息,他們號稱“無前期,信譽放”,還留下了聯系方式。巨大的關注量和發帖量暗示著存在不少大學生對分期付款的消費方式有興趣,而貼吧中提供的貸款信息無疑為不正規的幕后操作平臺,大學生一旦輕易相信,就有可能造成極其惡劣的后果。

三、大學校園網絡貸款風險的主要表現

(一)個人隱私泄露,信息安全問題

由于借貸平臺的隱私保護的不完善性,加之不正規的借貸手續,大學生通過網絡貸款來獲得資金會不可避免的產生信息安全問題。大學生為了獲取各種渠道的借款,必須要出示自己的基本身份信息,甚至于親屬的聯系方式等。而借貸平臺中難免會存在不合規的情況,加之不法商販的利益驅使,個人隱私方面的信息很有可能被利益熏心之人加以利用,販賣給有心之人,從而造成嚴重的信息安全問題。一旦參與借貸的大學生無法按期還款,那么平臺使用聯系方式通過各種途徑迫使大學生還款,對大學生的身心造成不可磨滅的影響。

(二)利率過高,違約風險大

由于提供校園網的平臺線上線下五花八門,良莠不齊,不正規的平臺往往通過不完善的借貸手續來吸引急需用錢的大學生。借貸平臺為了謀取暴利,也抓住了大學生社會經驗不足,涉世未深的弱點,避重就輕的夸大平臺放款快,驗證少的特點,而對還款方式等必要信息含糊其辭,使得大學生忽視了平臺借貸下極高的利率風險,為后期還款難埋下了伏筆。

(三)大學生缺乏必要的金融知識認知風險

為了充分的了解大學生對校園網絡貸款的認識程度以及借貸意愿,本文使用了網上問卷調查的方式,調查對象為大一到大四的高校學生。本次問卷調查共收集到159份有效數據,涵蓋了不同的學校與專業,具有一定的參考價值。

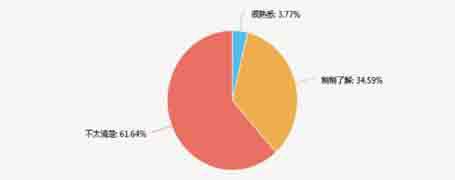

在問到您是否對大學生校園貸款有所了解時,僅有6位大學生回答很熟悉,占總調查比例的3.77%,稍稍了解的學生有55人,占比34.59%,而超過六成的大學生對校園貸表示不太清楚。而在被問到您對國家出臺的禁止任何網貸機構向在校大學生提供大學生貸款的看法時,有超過三成的大學生選擇“無所謂,不會使用大學生貸款”。根據調查結果顯示,多數大學生對校園網貸的情況機制缺乏一個必要的基本了解,對身邊潛在的借貸風險缺少重視,即使學生自身不使用校園貸,也不能忽視校園網貸的風險,近年來頻頻爆出的因校園貸而被逼上絕路的大學生,其中不少人將自己親朋好友的身份信息透露給網貸平臺獲得貸款,更有甚者在好友不知情的情況下盜其身份信息以他人的名義籌得貸款,甚至采用欺騙的手段,謊稱可以獲得高收益,誘騙親友使用校園貸,害人害己。而那些被騙的大學生,雖然自身并沒有提前消費的意向,卻因為風險防范意識不強,被他人利用,成為校園網貸的受害者。

四、大學校園網絡貸款風險防范

(一)國家政策方面

1.完善法律制度,加大平臺監督力度。由于校園網貸的風險性以及危害的惡劣性,國家已陸續出臺各種政策針對大學生校園貸款,2016年4月15日,教育部辦公廳、中國銀監會聯合印發《關于加強校園不良網絡借貸風險防范和教育引導工作的通知》,明確要求各高校建立校園不良網絡借貸日常監測機制,聯合銀監局等相關部門密切關注網絡借貸業務在校園內的拓展情況。同年9月29日,教育部再度發文,在《關于開展校園網貸風險防范集中專項教育工作的通知》中,要求各高校抓緊開展針對新生的校園網貸教育引導,風險防范以及對經濟困難學生精準幫扶工作。2017年9月6日,教育部財務司副司長趙建軍針對大學生校園貸款做出明確聲明:任何網絡貸款機構都不允許向在校大學生發放貸款。一系列的政策出臺表明國家對校園貸的負面影響的重視,一定程度下打擊了肆意橫行的不良校園貸,然后仍然有小部分利益熏心之徒在嚴令之下甘心冒險,將校園貸改頭換面,私下交易,欺騙涉世未深的大學生,導致有關大學生因校園貸上當受騙的新聞頻頻出現。為了保障學生的身心安全,國家不僅要對校園貸的態度明確禁止,更要完善法律制度,加大平臺監督力度,對存在的不良校園貸的有關機構或者個人進行嚴厲的法律制裁,才能讓不法機構畏懼,讓校園貸不再猖獗。

2.銀行等正規軍進入網貸市場。對于校園網貸,僅僅全面禁止不會使得學生對貸款的需求消失,反而會促使不良機構進行非法的私下貸款,對此,應當疏堵結合,在全面禁止網絡貸款機構發放校園貸的同時,讓銀行正規軍進入網貸市場,滿足部分學生的貸款需求。銀行等大型機構信用度較高,貸款風險低,利率也較低,更加適合大學生。目前,已有部分銀行開設大學生貸款業務,招商銀行開辦的的“大學生閃電貸”最多可借8000元,可分24期還款,最低日利息為萬分之1.7,也就是借1000元,每天利息最低為0.17元。目前,該貸款正在上海部分高校試點,采用白名單方式,進入白名單的學生可在招商銀行手機銀行APP提交貸款需求,經招行審核系統審核。據稱,閃電貸后期將逐步推廣至全國高校。中國建設銀行的“金蜜蜂校園快貸”,“金蜜蜂校園快貸”為純信用貸款,授信額度在1000~50000元之間,目前年利率為5.6%。相比非銀行校園貸利息要低很多。金蜜蜂校園快貸”,是建設銀行國內首款針對在校大學生群體專屬定制的互聯網信用貸款,首批面向群體是廣東省大學生,建行系統篩選,后續會慢慢推開。首批用戶會在建行系統篩選后開放查詢資格,具體方法為下載最新中國建設銀行app,在首頁的快貸入口中點擊查詢資格。

(二)大學生自身方面

互聯網校園貸是以在校大學生為服務對象的互聯網金融形式,借助互聯網技術的發展,迅速在校園內蔓延。互聯網校園貸具有手續簡單,到賬快,無抵押,可分期還款的特點。2009年銀監會印發了《關于進一步規范信用卡業務的通知》,要求銀行等金融機構不得向未滿18歲的學生發卡,向已滿18周歲卻無穩定收入來源的學生發卡。[3]由于傳統金融機構如銀行等不向大學生提供貸款,而大學生因創業所需的資金壓力與大學生日益增長的消費需求與資金之間的矛盾,使得大學生接觸到了互聯網校園貸等一系列互聯網金融創新產品。而大學生不當貸款導致的無法及時償還貸款,最終出現的一系列惡行催債行為,嚴重影響了大學生日常的學習生活。對于一系列因不合理的互聯網校園貸產生的不良影響,國家出臺了相關政策來對大學生校園貸款進行限制。國家全面限制大學生校園網貸的存在,以減少因校園貸的存在對大學生的日常學習生活產生巨大影響。

然而,大學校園網貸風險的防范不僅要從國家政策的角度出發,大學生個人素質的提高對防范大學校園網絡貸款風險同樣具有重要意義。

1.掌握金融法律知識,認清不良網貸公司的真面目。大學生擁有的旺盛的消費需求與自身資金的不足促使大學生在花樣百出的借貸方式存在的條件下,毫無防備地進行借貸。而幾乎所有不良網貸公司,都會利用大學生急于借貸的心理,來騙取大學生錢財。“貸款門檻極低,手續便捷,利息較少”是所有不良網貸公司拋出的引誘大學生上當的誘餌。不良網貸公司一般對大學生貸款時會設定極低的門檻,例如大學生借貸時只需提供個人身份信息、家長聯系方式與學校學院負責人聯系方式即可。此時若大學生一旦急于獲取資金,沒有分清網貸公司正規與否,對不良網貸公司放下戒備,則容易掉入不良網貸公司的陷阱,并很有可能因無法按期償還本息而產生例如恐嚇、盯梢、散播隱私等不良催債行為,嚴重影響大學生的日常學習與生活。甚至可能因為利率的疊加,最終使自己欠上高利貸,對整個家庭產生巨大影響。因此,大學生在選擇進行貸款時,一定要掌握有關借貸的金融法律知識,全面分析所要借貸公司的情況,防止因為掉入不良借貸公司的陷阱而導致悲劇的發生。

2.保護個人信息安全,不輕易將個人信息透露給他人。大學生在無法向傳統金融機構借貸的情況下,極容易因網貸公司較低的借貸條件而向網貸公司借貸。而由于大部分大學生沒有穩定收入,大學生借貸可能會存在無法按時償還貸款的情況。此時,不良網貸公司則可能會將大學生的個人身份信息曝光,甚至是大學生的隱私信息,對其進行惡意傳播甚至非法牟利,并暴力變相催債,對大學生的身心健康造成極大的傷害。之前極有名的女大學生“裸貸”事件便是對這最好的證明。因此,大學生在進行貸款時,不僅需要尋找正規機構貸款,同時還需要提高個人信息保護意識。不將私密的個人信息作為質押物抵押給不良借貸公司,注意保護自己與他人的個人信息,不將他人個人信息抵押給借貸公司以達到通過他人的名義借貸。杜絕一系列類似于“裸貸”的事件發生。創造一個良好的適合大學生的貸款氛圍。

3.理性消費,提高個人風險意識與信用意識。大學生沒有合理規劃自身擁有的資金,而盲目追求消費刺激,可能會導致大學生因借貸金額過多卻無穩定收入導致無法按時償還貸款。對此,大學生應該對自己的償債能力有一個合理的評估,不盲目消費,不過度借貸。防止因過度、不當的借貸導致最終無法按時償還債務到產生的一系列不良影響。與此同時,大學生應該提高個人信用意識,在向合格的借貸公司借貸后,按時償還所欠貸款,以創造一個良好的借貸環境。由于大學生心智還不夠成熟,且個人仍處于生長發展的階段,容易被外界環境所影響,所以防范大學校園貸款風險,不僅需要國家政府對校園貸的限制、大學生自我心理素質的提高,學校作為大學生日常生活學習所處的時間最長的環境,學校應注重良好校園環境的構建,營造良好的校園氛圍,及時督促學生的學習生活,密切關注學生在消費與借貸方面的需求與動向。

(三)學校方面

1.加強心理健康宣傳,樹立正確的消費觀念。盲目消費導致的資金不足而產生最終借貸的結果,是大學生不良借貸的首要原因。因此,加強心理健康宣傳,樹立正確的消費觀念對于防范校園網絡貸款風險具有重要意義。經調查顯示,大部分學校存在對學生消費觀念的教育缺陷。大學生相較于在中學時期,擁有了更多的可自由支配的資金,而在不完全、不恰當的消費觀念指引下,大學生極容易產生盲目消費的行為。為了擁有足夠的資金進行消費,大學生極易受到不良網貸機構的欺騙,陷入校園網貸巨坑。學校應加強對大學生的心理健康宣傳,教育大學生合理消費,杜絕攀比情況的產生。引導大學生樹立正確的消費觀,不過度消費,拒絕超出自己償還能力下的提前消費,建立起良好的校園氛圍,防范大學校園網貸風險。

2.全面掌握學生情況,建立個人心理檔案。大學校園相較于中學校園,是一個更為自由的地方,足夠的自由并不代表不了解、不限制。學校應加強對學生各方面情況的掌握,除了學校教師在對學生學習情況的了解、輔導員對學生生活情況的了解外,學校應格外注意對學生個人心理健康的了解。因心理健康產生問題而導致的不良校園借貸在日常生活中極其常見。有著嚴重攀比心理的學生容易因為攀比而盲目消費,而借貸則是消費資金的來源之一。通常在這樣的情況下,不良校園網貸難以被控制。因此,學校應全面關注掌握學生的心理健康,建立個人心理檔案。對存在心理問題的學生及時進行疏導,以防因心理問題的存在而產生不良校園網貸情況。

參考文獻

[1]黃志敏,熊緯輝.“校園貸”類P2P平臺面臨的風險隱患及監管對策[J].福建警察學院學報,2016,30(03):17-22.

[2]田珍祥.教育部禁止網貸機構向大學生放貸[N].中國消費者報,2017-09-08(001).

[3]姚璐瑩.大學生分期付款購物消費模式能走多遠——以西南民族大學為例[J].中國市場,2016,(9):28-29.

作者簡介:王詩云(1997-),女,漢族,安徽無為人,安徽大學數學科學學院本科在讀,金融數學專業。