丹山赤崖,霞光溢彩

李忠東

長江上游有一條不甚大的支流,名為赤水河。這是一條有著較高知名度的河流。1935年年初,因被國民黨軍隊圍追堵截,幾乎走投無路的紅軍在這里上演了驚心動魄的“四渡赤水”戰役,最終擺脫險境,成功北渡金沙江。

紅軍之所以能在赤水河兩岸來回穿插,突破重圍,除了指戰員的卓越膽識外,巧妙地利用赤水河的地理位置及兩岸地形亦是關鍵。赤水河兩岸,丹崖赤壁,谷深坡陡,植被濃密,進退有據,具有極大的隱蔽性,這為紅軍作戰提供了極佳的地理條件。這種地貌就是丹霞地貌。

魅力丹霞

2010年,中國南方濕潤區6個丹霞地貌景區打捆成功申報為世界自然遺產,廣東韶關丹霞山和貴州赤水同時名列其中。兩個素不相關的事件和兩個相隔千里的地區,終以這種方式,以“中國丹霞”的名義邂逅。

歷史就是這么有趣而且出人意料,就像當年曹丕寫下“丹霞夾明月,華星出云間”的詩句時,也不會想到,他用來形容云彩的“丹霞”會成為一座山的名字,并且最終以它來命名一種紅色地貌而蜚聲中外。

廣東韶關丹霞山—丹霞地貌命名地

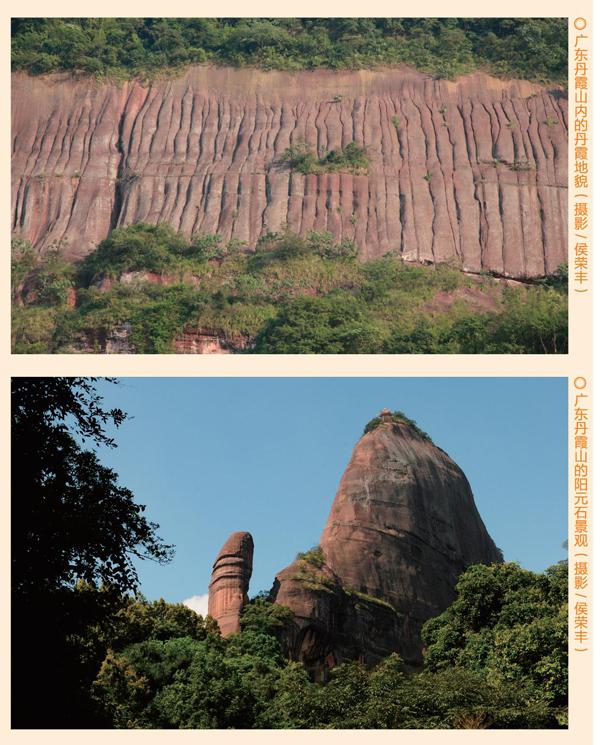

丹霞山是壯年期丹霞的杰出代表。它位于廣東省韶關市仁化縣境內,面積292平方千米,由丹霞、韶石、巴寨、飛花水、仙人跡5個園區和錦江風光帶、湞江風光帶組成。

丹霞山在地質構造上屬于南嶺山脈南麓的一個構造盆地,稱為丹霞盆地,約1億年前形成。盆地內長達數千萬年的沉積,形成了厚達3700米的紅色巖層,其上部便是1300米厚的堅硬砂礫巖,也就是馮景蘭教授所稱的丹霞組。丹霞山的群峰、石柱,就發育于這套巖層。由于當時地球的環境高溫、干燥,因此沉積物被氧化成紅色。距今約兩三千萬年前,隨著地殼運動,特別是自距今600萬年前以來,整個湖盆發生多次間歇抬升,隨后在流水侵蝕、重力崩塌等作用下,形成極為壯觀的丹霞地貌。

丹霞山整體上呈現出一種紅層峰林式結構,赤壁丹崖是其最基本的形態特征。不同體量和不同形態的赤壁丹崖組成了大小石峰、石堡、石墻、石柱600多座,主峰巴寨海拔619米,其他山石海拔多為300~400米。整個丹霞山山石高下參差、錯落有致、形態各異,被稱為“丹岳”“中國紅石公園”“嶺南第一奇山”。尤其有趣的是,各種形態組合的丹霞地貌仿若千年石堡,山石狀貌萬千,或如飛鳥走獸,或擬人似物。大自然就如雕塑大師,鬼斧神工般雕琢出一尊尊精美絕倫的藝術杰作。

更有錦江自北而南,于丹霞群峰間蜿蜒而過。碧水兩岸,石峰兀立,赤崖倒懸壁,碧水丹山,美不勝收。

赤水環崖丹霞—丹霞地貌的另類

2016年至2017年,我受《中國國家地理》之邀,多次進入赤水考察。每一次到赤水,我都會被眾多的景區弄得暈頭轉向—四洞、十丈洞、佛光巖……這里的很多溝似乎可以獨立開發,獨自成景。整個赤水丹霞景區就像一個迷宮,每一條溝壑,都藏匿一個隱秘世界。

我還發現赤水丹霞地貌與廣東丹霞山的典型丹霞地貌迥然不同。這里難以見到“頂平、身陡、麓緩”(丹霞地貌公認的形態特征)的典型峰丘和突出的堡寨式、城堡式、石柱式形態,而是發育于連綿群山的深處,隱匿在亞熱帶常綠闊葉混交林所組成的茫茫林海中。每一次尋找它,我都只能溯流而上,走進水系的細枝末節。進入幽深的峽谷之后,赤紅色的陡峭崖壁、高懸的瀑布、層層跌落的流水,才展現出它真實的一面—外面平淡無奇,內部別有洞天。

更為奇特的是,我在考察中,還發現許多環狀絕壁。它們往往出現在由地形平緩的寬谷,向陡窄的峽谷轉換的拐點上(地貌學上稱之為“裂點”)。有的環形紅崖直徑達數百米,像一面面環幕。環形絕壁的后緣還常有高懸的飛瀑。發育環形絕壁的主要甕形溝谷,這種特殊地形所形成的封閉小區域,有著獨有的生態系統以及數量眾多的桫欏群落。我們將這種“見崖不見峰”,發育巨大環形赤壁的丹霞命名為環崖丹霞,以區別于東南地區的丹霞地貌和西北干旱區的丹霞地貌。據研究,這個奇特的丹霞僅出現在四川盆地南緣川、黔、渝三省交界。四川的敘永、馬邊,貴州的赤水,重慶的江津均有分布,而赤水則是其分布中心和最為典型區域。

張掖冰溝丹霞—西北干旱區丹霞的經典

看過蔥綠色植被掩映下的丹霞,當張掖西北干旱區丹霞出現在眼前的時候,幾乎要顛覆我之前對丹霞的所有認知。

近年來,張掖橫空出世,那一抹金彩幻影的顏色帶給人們的驚艷超乎想象。“彩色丘陵中國第一”“中國最美的丹霞地貌”“世界十大神奇地質奇觀”“全球刻骨銘心的22處風景之一”……人們恨不得傾其所有好詞來贊美它。

但是,當我第一次進入張掖的南臺景區時,卻發現之前在照片中看到的,那些五彩斑斕的彩丘,并不是丹霞地貌,而是一種西北干旱地區所獨有的彩色丘陵地貌。

后來有機會參與張掖國家地質公園建設規劃工作,慢慢發現,對于張掖丹霞,其實我們誤會頗深。典型的張掖丹霞指的是西側肅南縣的冰溝、大肋巴溝所分布的丹霞地貌。之所以這兩種地貌被混為一談,大概是因為它們同屬張掖丹霞國家地質公園,加之電影《三槍拍案驚奇》的推波助瀾,于是很多人便把彩色丘陵也當成了丹霞地貌。

冰溝丹霞距南臺景區僅20余千米,距張掖市區也只有50千米。從南臺到冰溝,一路上我們便發現兩個景區地貌上的變化。進入冰溝,這種差異更加明顯。南臺的彩色丘陵主要為起伏的單斜山,具有一定傾斜角度,組成景觀的巖石由于成分上的差異,出現有規律的多彩變化,極盡炫麗。倘若南臺以色彩著稱,那么冰溝的丹霞則以造型而稱奇。產狀水平的中上、白堊系紅色砂礫巖,在流水侵蝕、重力崩塌長期作用下形成連綿的城堡狀峰丘與兀立的石柱,雄闊而壯美。

沿著流水切割出的溝壑,一路上“巷谷”“一線天”曲徑通幽,如置身迷宮。兩側,中年期的丹霞或如城堡,或如擎天巨柱。而老年期的丹霞形成各種或成群或孤立的殘峰、殘柱,嶙峋、突兀,恢詭譎怪卻又妙趣橫生。

行至山脊,視野煥然。多層次的丹霞地貌組合形態,一覽無遺。

最高一級是城堡狀巖墻。“盧浮魅影”是其中的經典,它寬約150米,高約50米,四面峭壁懸空,遠觀如盧浮宮屹立蒼穹。第二級為丘狀峰叢。它們往往沿坡面發育,峰頂多呈單斜坡,上覆青草,峰體壁立如削,色澤赤紅,遠觀如童話中的小木屋,層疊錯落。第三級為石柱、孤立巖墻。其中陰陽柱是冰溝的標志性景觀,夕陽西下,余暉映射,石柱通體赤紅,熠熠生輝。

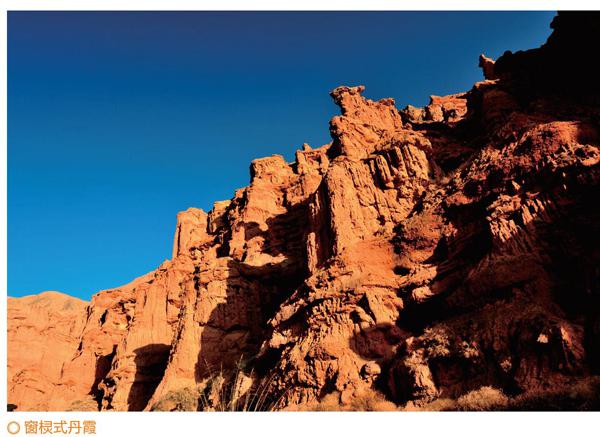

在與冰溝隔河相望的大肋巴溝,發育一種“窗欞宮殿構造”丹霞,其崖壁立面酷似窗欞,山體整體結構如宮殿,是我國西北干旱區特有的丹霞地貌奇觀。

我們常常感嘆大自然的多彩多姿,又常常疑惑,這些奇異景觀為什么偏偏在這里出現呢?大自然為什么獨鐘情于一山一地?無論是流水切割形成的廣東韶關丹霞,還是瀑布溯源侵蝕形成的赤水環崖丹霞,亦或是季節性流水沖刷形成的張掖冰溝丹霞,它們都是地球演化的杰作,它們的形成得益于這里的奇特構成,也得益于光陰。

(責任編輯/朱文超 美術編輯/胡美巖)