有“夢”者事竟成

胡越菲

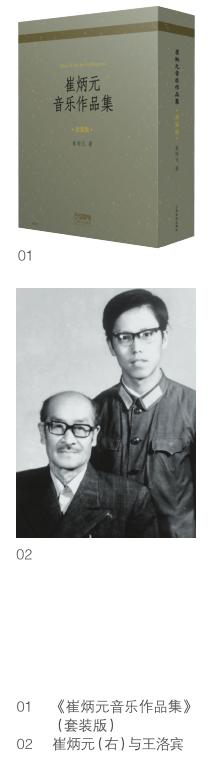

崔炳元,國家一級作曲,歷任陜西愛樂樂團團長、西安音樂學院副院長,現任陜西趙季平音樂藝術基金會理事長、陜西省交響樂協會會長,曾獲得第二屆“陜西最具文化影響力十大杰出成就人物”稱號。2018年2月,經過一年多的精心策劃,上海音樂出版社出版了《崔炳元音樂作品集》(套裝版),并與中國交響樂發展基金會和陜西省交響樂協會在西安聯合舉辦了“樂章煥炳,音動始元”新書發布會。作為本書的責任編輯,我也得以借此機會,與崔炳元先生坐下來,好好聊聊他的作品、他的人生。

“歌王”王洛賓的作曲助理

崔炳元出生于遼寧,兩三歲時由于父母的工作關系,全家一起遷居包頭。之后,他又隨父母輾轉去過吉林、甘肅、西寧、嘉峪關、江西等地。參加工作后,崔炳元被分配到了工廠的車間做一名電線維修工,每天天不亮就要起床,坐車到茫茫戈壁上去架線。這樣的工作無疑太辛苦了,年輕的崔炳元迫切地希望換一份工作,改善一下環境。那么,換什么工作呢?他想到了文藝單位,他十歲學習手風琴,音樂一直是他內心深處的一個夢想。說干就干,他一連報考了好幾家文藝團體,但是都失敗了,因為每個文藝團體中基本上都有幾個人會拉手風琴,人家不再需要這個樂器了。那怎么辦呢?后來,經過一個專業老師的指點,“一般的文藝團體都缺中提琴”,崔炳元從零基礎開始學起了中提琴。

1978年底,二十歲剛出頭的崔炳元順利考入了蘭州軍區歌舞團,在交響樂團中擔任中提琴手。這仿佛為他打開了一個新世界的大門,他發現音樂的海洋是如此廣袤、浩瀚,立即如饑似渴地學習了起來。由于早前是拉手風琴出身,如今又整天泡在樂隊里,崔炳元對管弦樂思維產生了濃厚的興趣。他在閑暇時間自學了作曲“四大件”——和聲、復調、配器、曲式,有時自己也會改編一些四重奏作品“玩票”。歌舞團經常要演出大量的聲樂作品,交響樂隊為其伴奏必須得有總譜,雖然樂團的創作組有幾位作曲老師專門負責總譜的編配,但有時候時間緊、任務多,實在忙不過來了。這時,崔炳元便被頂替了上去。

崔炳元第一次正兒八經地為交響樂團寫配器時的情景,他至今仍記憶猶新。那次,歌舞團的王士坤老師寫了一部話劇,因為急著交稿,配樂部分他只寫了鋼琴縮譜,來不及配器了。他知道崔炳元平時會寫寫弄弄,便問他:“你能不能幫我配幾段?”雖然心里沒什么底,但崔炳元還是答應試一下。接著,讓他一輩子難忘的時刻就到來了——樂隊演奏了他配的總譜之后,指揮撂下指揮棒,問崔炳元:“你覺得怎么樣?”當時在軍隊,回答指揮問題時要起立,崔炳元站起來后,只覺得自己的心臟顫動不已,快要蹦出來了,那種激動又迷離的感覺導致他眩暈了好幾秒,一句話也說不出來。他不敢相信自己的耳朵:“剛才樂隊演奏的,真的是出自我的手嗎?”直到身旁的一個樂手拉了拉他的衣服,他才回過神來,趕緊回答道:“謝謝指揮,沒有問題。”——那一刻,他覺得自己就像是核電站的一粒原子,雖然還沒裂變,但是儲備了、存留了……

萬事開頭難,有了這第一次之后,崔炳元就像“入了道”一樣,瘋狂地配起了曲,手法越來越熟練,最多的一年甚至配了一百多首樂曲。他曾經創造過一個通宵配出演奏時長約七八分鐘的作品的記錄,他們團里有人便開玩笑地稱他為“縫紉機”,寓意他寫譜子就像縫紉機工作時那么快。崔炳元配曲不但速度快,質量也有保證。他善于創新,簡簡單單的一首《在希望的田野上》,他配了很多個版本,有民樂隊版的、管弦樂隊版的、小樂隊版的,甚至還有給不同演員唱的不同調的版。那一次,因為編配有功,他被樂團授予了“團嘉獎”,僅次于“立三等功”。

在蘭州軍區歌舞團工作期間,崔炳元和“歌王”王洛賓的一段交往,一直為人們所津津樂道。1979年4月,為了創作一部歌劇,蘭州軍區歌舞團把當時剛剛出獄、尚未完全平反的王洛賓從新疆軍區請來擔任作曲。組織上為王洛賓挑選了兩位助理:一位負責生活,幫他洗衣服、打飯等;另一位負責業務,幫他配器、抄抄寫寫等。崔炳元便幸運地成為了那個負責王洛賓業務的助理。那一年多中,崔炳元跟隨王洛賓走過許多山村田野,目睹了這位精神導師對民間藝術的赤誠癡迷。

不過,由于當時崔炳元的人生閱歷有限,他對王洛賓的感覺僅止于仰慕與感動。幾年后,他才幡然醒悟道,當時接觸王洛賓是多么有價值的一件事,后者已在潛移默化中對他的藝術之路產生了深遠的影響:第一,如何在價值判斷上看待、尊重民族民間音樂;第二,對于從事音樂工作的人來說,其審美選擇決定了其藝術道路的格局;第三,王洛賓做人純真,目標明確、執著,身上閃耀著一種人性的光輝,正是這樣的品質為他帶來了一種專業上的堅定與持久。這幾個后知后覺的、“反芻”般的醒悟,讓崔炳元覺得自己能夠遇到包括王洛賓在內的很多老一輩純粹、正直、有良知的音樂家,實在是太幸運了。

拜師金湘,建立多聲音樂思維

正是因為在蘭州軍區歌舞團有了這樣大量的配器鍛煉,崔炳元對音響感知的能力大大提高了,初步建立了樂譜、眼睛、耳朵、音響效果即時互換的能力。“我寫的譜子,至少在蘭州軍區歌舞團的交響樂隊中演奏出來是什么聲音,我一看就能知道。”這時,他渴望進一步的學習,于是申請去專業音樂學院深造,得到了歌舞團領導的批準。

1985年,二十九歲的崔炳元來到中國音樂學院作曲系進修,師從金湘教授。金湘是中國樂壇上的風云人物,他創作的歌劇《原野》是國際公認的第一部叩開西方歌劇宮殿大門的東方歌劇,也是美國肯尼迪藝術中心引進并公演的第一部中國歌劇。金湘的教導讓崔炳元終生受益。“雖然以前對多聲有著尊崇,但我的多聲思維還沒有建立,寫的東西過于平面化,而金湘老師砸碎了我原有的單線條思維,幫助我比較穩定地建立了自己的多聲思維。”更重要的是,金湘還使崔炳元在建立音樂審美能力方面有了里程碑式的改變。“他告訴了我,什么是好的東西,什么可能不太好。我們以前對中國式的音樂審美往往停留在歌舞層面,通過學習,我知道了文人雅士們的音樂,了解了宗教音樂、宮廷音樂、民俗音樂幾者之間的關系。”除此之外,之前作為部隊里的一員,崔炳元的作品中體現出來的“宣傳”特質比較濃厚,而現在,他在作品中加入了更多抒發個人情懷的內容。

跟隨金湘老師的這兩年學習,對崔炳元來說是蛻變式的、脫胎換骨的,但同時也是地獄式的、近乎殘酷的。金湘的個性在樂界聞名,他的脾氣非常火爆,有時甚至嚴苛到了“不可理喻”的地步。有一次,崔炳元寫了一首鋼琴奏鳴曲,金湘覺得連接部不太好,但又不肯直接告訴他到底哪里不好,想讓他自己發現問題。崔炳元老實地回答道:“我不知道哪里不好。”金湘又彈了一遍,問他:“真不知道?”“真不知道。”金湘勃然大怒:“你個笨蛋,洗菜去!”老師的話就是“圣旨”啊,崔炳元哪敢不聽,只得乖乖地去洗菜了。洗著洗著,突然,他領悟到了:好像是那兩個音的過渡有點生硬。洗完菜,他拿著譜子向老師請教,金湘立刻轉怒為喜:“答對了!中午一塊兒吃飯!”……

從中國音樂學院畢業后,崔炳元成為了一位職業作曲家。他非常多產,創作了交響樂、室內樂、戲劇音樂、影視作品等多種體裁與題材。在三十多年的創作生涯中,他將豪放、雄渾、悲愴、大氣、蒼涼的西北民族特質一股腦兒地傾瀉在近三百部作品中。他的交響組曲《大唐》自2005年開始在西安大雁塔北廣場隨噴泉播放三千余次,成為了西安的標志性音樂;《絲路長安》《炎黃頌》《九曲秧歌黃河陣》等管弦樂作品曾由捷克愛樂樂團、中國國家交響樂團、中國愛樂樂團等在各地上演;鋼琴組曲《西藏素描》在文化部、中國音協舉辦的“第四屆全國音樂評獎”中一舉奪魁,成為中外鋼琴家的保留曲目,并多次被錄制成唱片;他的《天地社火》應邀參加了英國愛丁堡軍樂節和俄羅斯莫斯科軍樂節。

談到其創作的靈感來源,崔炳元表示,首先是要有感悟能力。“對有形、有聲、有色的外部事物,以及對無形、無聲、無色的內在哲理性的思考,都應該成為一個職業作曲家創作靈感可能產生的沃土。”其次是堅持閱讀。“書中自有黃金屋,一個人再有三頭六臂,也不可能把前人留下來的所有文明都親自體驗一回,而閱讀能讓你設身處地地和作者一道呼吸,感受作者提供的語境。”第三就是走向生活,走向民間。“現在的采風,主要是指體驗那個地區、民族的精神世界、思維方式、審美取舍和價值取向,了解他們對于當前世界的態度,特別是那些符合人類共同命運的東西。”

《崔炳元音樂作品集》(套裝版)

此次上海音樂出版社出版的《崔炳元音樂作品集》,涵蓋了作曲家的四部作品——歌劇《貂蟬》、詠頌交響套曲《唐詩之路》、交響組曲《山丹丹開花紅艷艷》和第一管弦樂組曲《內蒙古民歌六首》。它們均是崔炳元近年來的委約作品,風格親切樸實,技法豐富多彩,在全國各地演出了六十余場,產生了廣泛影響。

由甘肅省歌劇院委約的歌劇《貂蟬》是崔炳元創作的第一部歌劇。其中,他運用了秦腔苦音的基本素材作為貂蟬的形象,用了秦腔的“黑頭”(花臉唱腔的俗稱)作為董卓的形象,創造了一個非常明亮的主題給呂布,又寫了一個比較陰暗、糾結的主題給王允。這四個主題的設計,有點像瓦格納的“主導動機”,是對劇中每個人物性格最集中的體現。不過,崔炳元自認它的音樂在表現人物性格方面還不夠到位。“音樂多多少少展開得有點兒不夠,大家能明白是這個意思,但是感覺不過癮。如果音樂能夠沿著這個人物性格再往前走一點,再把他的個性展開得充分一點,就會更好了。”