新疆牧民對草原生態保護補償政策滿意度及其影響因素分析

張新華

摘要 基于對新疆牧民調查,采用描述性統計方法和二元Logistic回歸模型,實證研究了牧民對草原生態保護補償政策滿意度及其影響因素。結果表明,62.28%的受訪牧民對草原生態保護補償政策比較滿意,37.72%的受訪牧民持不滿意的態度。受訪牧戶的年齡和家庭人口數對草原生態保護補償政策滿意度沒有顯著影響。對草原生態保護補償政策滿意度具有顯著影響的因素有:文化程度、草場面積、牲畜頭數、家庭純收入、補償標準高低以及草原生態保護補償政策實施后載畜量變化、草原生態變化以及牧民生活水平變化等。

關鍵詞 牧民;草原生態保護補償;政策;滿意度;新疆

中圖分類號 S-9 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2018)29-0205-04

Abstract Based on the survey data of herdsmen from Xinjiang, the method of descriptive statistics and binary Logistic regression model was adopted, an empirical study on the herdsmen satisfaction degree and its impact factors to grassland ecocompensation policies was conducted. The results show that 62.28% of the respondents were satisfied with the grassland ecological compensation policy, and 37.72% of the respondents were dissatisfied with the grassland ecological compensation policy. The age and family population of the herdsmen have no significant influent on the satisfaction on grassland ecological compensation policies. The satisfaction degree of the herdsmen was mainly affected by education level, the area of pasture, the number of their livestock,the net income of rural household, the compensation standard of grassland ecological protection, and the change of grazing capacity, grassland ecology and income level after implementation of grassland ecological compensation policies.

Key words Herdsmen;Grassland ecocompensation;Policies;Satisfaction degree;Xinjiang

草原既是牧民生產、生活的重要物質資料,又承載著重要的生態功能。由于草原長期超載過牧和人畜草關系持續失衡,草原生態持續惡化,牧民的生產生活難以為繼。為了保護草原生態和促進牧民增收,國家實施草原生態保護補償政策,解決草原生態環境惡化的問題,從而使當地的經濟社會發展與生態環境協同進化,進入良性互動的軌道,并努力達到“共贏”[1]。政府制定的草原生態保護補償政策要達到生態環境效應與經濟社會發效應協同目標,需要牧民執行政策。政府制定草原生態保護補償政策—牧民執行—生態社會經濟效益體現,是以牧民作為中間變量關聯影響著政策成效[2]。草原生態保護補償政策實施存在政府與牧民之間的激勵不相容[3],牧民可能會采取積極配合、規避、不作為和抵制4種行為方式[4]與政府博弈,而只有牧民積極配合和參與,草原生態保護補償政策才能夠順利執行,并取得預期的目標。牧民對草原生態保護補償政策的滿意度直接關系到牧民參與的積極性,影響到草原生態保護補償政策實施的成效。

關于牧民對草原生態保護補償政策的滿意度研究,何晨曦等[5]研究指出內蒙古地區草畜平衡獎勵政策滿意度為7924%;陳海燕等[6]研究指出內蒙、新疆、山西、遼寧、吉林、云南6省區牧民對草畜平衡獎勵的滿意度為86.44%,禁牧補助滿意率為75.38%;王麗佳等[7]研究了甘肅牧民對草地生態保護補償政策的滿意度及影響因素;李玉新等[8]研究指出內蒙古四子王旗牧民對草原生態保護補償政策滿意度為69%;包掃都必力格[9]研究指出內蒙古新巴爾虎右旗牧民對草原生態保護補獎機制滿意度為88.17%。

關于新疆牧戶對草原生態保護補償政策滿意度及其影響因素的研究較少,草原生態保護補償政策既關系到草原生態改善和國家生態安全的問題,也關系到43.34萬戶167.94萬牧民生計問題[10],還關系到民族團結和邊疆穩定。筆者在前人研究的基礎上,通過問卷調查和訪談獲取數據,定量研究牧戶對草原生態保護政策滿意度及其影響因素,以期為完善新疆草原生態保護補償政策提供參考。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

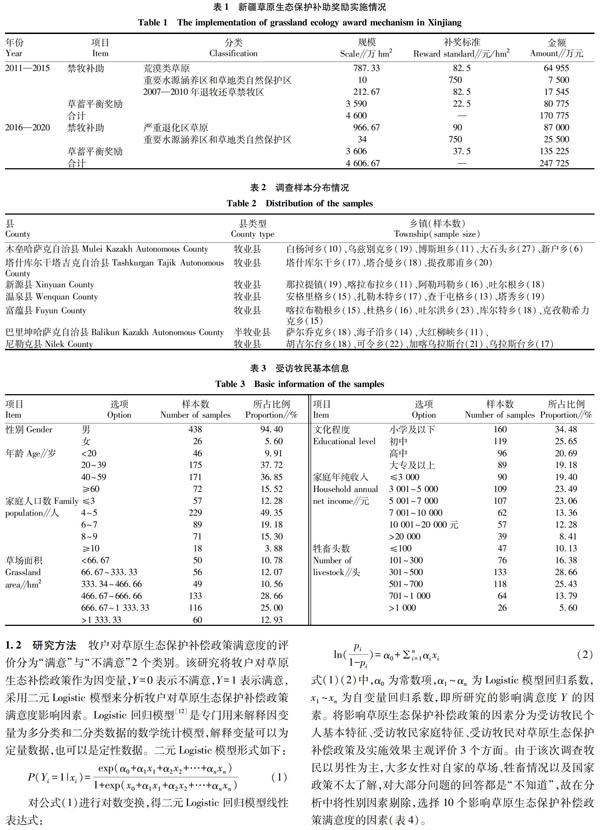

1.1.1 研究區域。新疆擁有天然草原5 733.33萬hm2,可利用草原4 800.00萬hm2,居全國第二。2011年新疆實施草原生態保護補助獎勵機制,2016年開始實施新一輪草原生態保護補助獎勵機制,實施情況如表1[11]。為了突出研究的代表性,該研究選取了6個牧業縣和1個半牧業縣為研究區域(表2),通過實地訪談和問卷發放結合的方法,采取分層抽樣與隨機抽樣結合的方式進行入戶調查,共收回有效問卷464份。

1.1.2 樣本特征。受訪牧民個人和家庭特征見表3。受訪牧民以男性為主,占樣本總量的94.4%;受訪牧民年齡在20~39歲的占37.72%,40~59歲的占36.85%。受訪牧民中文化程度在小學及以下占比最高,其次是初中。受訪牧民中家庭人口數以4~5人居多,占受訪牧民中的近一半。家庭純收入在3 001~7 000元居多,占46.55%。擁有草原面積46667~1 333.33 hm2居多,占53.66%;擁有牲畜頭數以301~700頭居多,占54.09%。

2 結果與分析

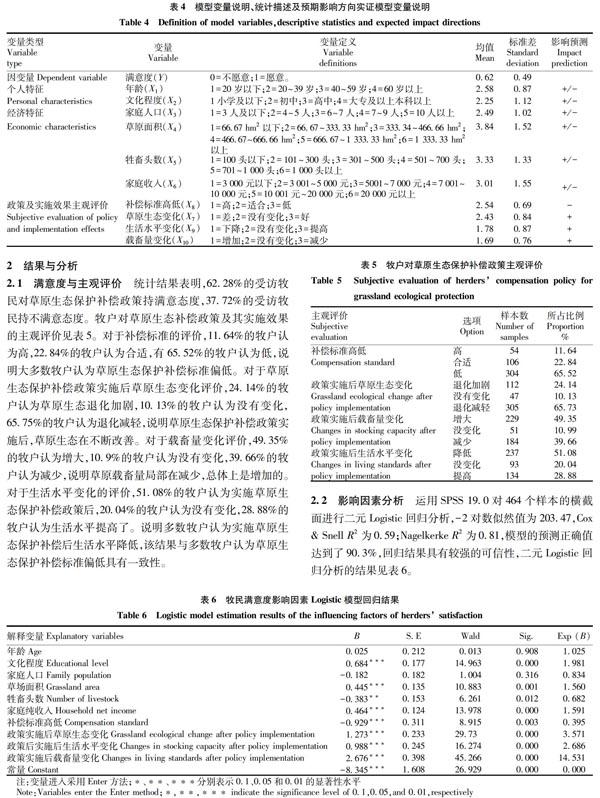

2.1 滿意度與主觀評價 統計結果表明,62.28%的受訪牧民對草原生態保護補償政策持滿意態度,37.72%的受訪牧民持不滿意態度。牧戶對草原生態補償政策及其實施效果的主觀評價見表5。對于補償標準的評價,11.64%的牧戶認為高,22.84%的牧戶認為合適,有65.52%的牧戶認為低,說明大多數牧戶認為草原生態保護補償標準偏低。對于草原生態保護補償政策實施后草原生態變化評價,24.14%的牧戶認為草原生態退化加劇,10.13%的牧戶認為沒有變化,6575%的牧戶認為退化減輕,說明草原生態保護補償政策實施后,草原生態在不斷改善。對于載畜量變化評價,4935%的牧戶認為增大,10.9%的牧戶認為沒有變化,39.66%的牧戶認為減少,說明草原載畜量局部在減少,總體上是增加的。對于生活水平變化的評價,51.08%的牧戶認為實施草原生態保護補償政策后,20.04%的牧戶認為沒有變化,2888%的牧戶認為生活水平提高了。說明多數牧戶認為實施草原生態保護補償后生活水平降低,該結果與多數牧戶認為草原生態保護補償標準偏低具有一致性。

2.2 影響因素分析 運用SPSS 19.0對464個樣本的橫截面進行二元Logistic回歸分析,-2對數似然值為203.47,Cox & Snell R2為0.59;Nagelkerke R2為0.81,模型的預測正確值達到了90.3%,回歸結果具有較強的可信性,二元Logistic回歸分析的結果見表6。

2.2.1 個人特征的影響。牧民文化程度在0.01水平上對草原生態保護補償政策滿意度有顯著影響。說明牧民文化程度越高,對草原生態保護補償政策的滿意程度越高。可能是因為受教育程度越高的牧戶,對草原生態保護補償政策認知程度、接受程度等各方面要更高一些。受訪牧民年齡、家庭人口數對草原生態保護補償政策滿意度沒有顯著的影響。

2.2.2 家庭特征的影響。牧民擁有草原面積對草原生態保護補償政策滿意度有顯著影響,在0.01水平上顯著,這表明擁有草場面積越大的牧民對草原生態保護補償政策的滿意程度越高。可能的原因是依據新疆草原生態保護補助和獎勵機制,無論是禁牧補助還是草畜平衡獎勵補償資金發放的依據是草原面積,擁有草原面積越大,牧民獲得的補償收入越多,對草原生態保護補償政策的滿意度就越高。牧民擁有牲畜頭數在0.05統計水平上對草原生態保護補償政策滿意度具有顯著負向影響,這表明擁有牲畜頭數越多的牧民對草原生態保護補償政策的滿意程度越低。可能的原因是,實施禁牧或草畜平衡制度后,擁有牲畜越多的牧戶需要減少的牲畜越多,而補償額度不能滿足其經濟訴求,導致牲畜擁有量越大的牧民對補償政策的滿意度越低[7]。家庭純收入對草原生態保護補償政策滿意度具有顯著的正向影響,這表明家庭純收入越高的牧民對草原生態保護補償政策的滿意程度越高。

2.2.3 草原生態保護補償政策及實施效果認知的影響。草原生態保護補償政策及實施效果認知變量均對牧戶草原生態保護補償滿意度有顯著的影響,并且影響方向符合理論預期。對草原生態保護補償標準評價越高的牧戶對草原生態保護補償政策滿意度越高。對實施草原生態保護補償政策后草原生態變化評價越好的,對草原生態保護補償政策的滿意程度越高。認為實施草原生態保護補償政策后載畜量減少的牧戶對草原生態保護補償政策滿意度高。實施草原生態保護補償政策后,生活水平提高的牧戶對草原生態保護政策滿意度高。

3 結論與討論

3.1 結論 該研究通過問卷調查和訪談獲取數據,利用Logistic模型,實證檢驗了新疆牧民對草原生態保護補償政策滿意度及影響因素。結果表明:①62.28%的受訪牧民對草原生態保護補償政策比較滿意,37.72%的受訪牧民對草原生態保護補償政策持不滿意的態度。②受訪牧戶的年齡和家庭人口數對草原生態保護補償政策滿意度沒有顯著影響。③對草原生態保護補償政策滿意度具有顯著影響的因素有文化程度、草場面積、牲畜頭數、家庭純收入、補償標準高低以及草原生態保護補償政策實施后載畜量變化、草原生態變化以及牧民生活水平變化等。

3.2 討論 牧民是草原生態保護的主體,也是草原生態補償政策的執行者。牧民對草原生態保護政策滿意度越高,執行政策積極性就越強,草原生態補償政策實施效果越好。影響牧民對草原生態保護補償政策的因素有個人特征、經濟特征和對政策及其實施效果的評價。

在影響牧民對草原生態保護政策滿意度的因素中,生態補償標準是決定性因素,草場面積、家庭純收入、牲畜頭數對草原生態補償政策滿意度的影響則是以生態補償標準為基礎的。生態補償標準是生態補償政策的核心,直接關系到牧民切身利益。從理論上講,生態補償標準以機會成本為下限,生態服務價值為上限[13],而我國草原生態補償標準低于牧民保護草原的機會成本,根本無法彌補草原生態保護損失[14],根據牧民受償意愿,草原生態補償標準遠遠低于牧民心理補償標準[15]和受償意愿[16-18]。我國草原生態補償標準不僅標準低,而且缺乏地域性、動態性。應根據牧民家庭的牲畜頭數、草場面積以及草原類型等因素合理制定并適當提高草原生態補償標準,并進行動態調整。

實施草原生態保護補償政策后,牧民生活水平提高是牧民草原生態保護補償政策滿意度最重要的因素。草原生態補償政策實施后,收入水平提高、生活質量提升,使牧民切實感受到政策的好處,其對補償政策滿意程度較高。但實施草原生態保護補償政策后,由于禁牧和減少草原放牧牲畜等,使牲畜的飼養方式由一年四季放養變為冬季舍飼圈養、夏季放牧,牧民需要購買苜蓿、玉米等飼草料飼養牲畜,增加了牧民的養殖成本,使得與畜牧收入相關的收入下降[19],問卷調查顯示,僅28.88%的受訪牧民認為生活水平提高了。由于減畜釋放出剩余勞動力就業問題、后續生產發展的問題都是牧民擔憂的問題。當牧民生計難以得到保障時,禁牧和減畜政策將難以落實,草地生態保護效果難以得到保證[20]。生活水平提高,不僅是補償標準高低的問題,更是牧民后續生產發展、剩余勞動力轉移就業、牧民養老、醫療保障的問題。需要政府在這些方面加大幫扶力度,保障牧民生活水平持續提高。

4 對策建議

4.1 加大教育培訓,提升牧民文化素質 牧民的文化程度與草原生態保護補償政策滿意度呈正相關關系,提升牧民文化水平,可以增強農民對草原生態保護補償政策的理解和認知,提升牧民參與草原生態保護補償政策制定、執行和監督的積極性,有利于補償政策的深入開展。因此要加大對牧區教育培訓的人力和資金投入,提升新型職業牧民的科技文化水平,增強其積極參與草原生態保護意識,促使其在草原生態保護補償政策實施中發揮主觀能動性。

4.2 提高補償的標準 補償標準是草原生態保護補償的核心問題,與牧民對補償政策的滿意度呈正相關關系。牧民普遍認為現行的草畜平衡獎勵和禁牧補貼標準太低,因此,應該根據牧民家庭的牲畜數量、草場面積以及草原類型等因素合理制定并適當提高草原生態補償標準,并進行動態調整,保障牧民生活水平的提升,以提高牧民對草原生態保護補償政策的滿意度。

4.3 拓寬牧民增收和就業渠道 草原生態保護補償政策實施既要改善草原生態環境,又要提高牧民的生活水平。實施草原生態保護補償保護政策實施后牧民生活水平提高與牧民對補償政策滿意度呈正相關關系。因此要通過職業培訓提高牧民的技能水平和就業轉移能力,拓寬就業渠道,提高收入水平;通過推進牧業集約化和規模化經營,提高牧業經濟效益,提升牧民收入水平;通過二三產業發展,如發展草原生態旅游業、畜牧產品深加工業等,帶動牧民生產方式轉變,提高牧民收入水平。

4.4 加大草原監管和管護工作力度 實施草原禁牧和草蓄平衡制度,實現超載草原載畜量下降,既需要牧民的自覺行動,更需要草原監管和管護工作的加強,監管和管護可以有效糾正違反禁牧和草畜平衡管理規定的行為。草原監管和管護人員是政府依法保護草原的主要力量,要加強監管和管護隊伍建設,增加人員力量,提高人員素質和執法水平;加強草原監理、監測體系建設,提高草原執法監督力度;加強管護隊伍,使縣、鄉、村3級管護聯防聯動,提高草原生態保護補償政策實施效果。

參考文獻

[1] 曹葉軍,李笑春,劉天明.草原生態補償存在的問題及其原因分析:以錫林郭勒盟為例[J].中國草地學報,2010,32(4):10-16.

[2] 韓楓,朱立志.基于草原生態建設的牧戶滿意度分析:以甘南草原為例[J].農業技術經濟,2017(3):120-128.

[3] 韋惠蘭,宗鑫.草原生態補償政策下政府與牧民之間的激勵不相容問題:以甘肅瑪曲縣為例[J].農村經濟,2014(11):102-106.

[4] 叢志杰,郭建德.內蒙古草原生態治理政策執行中的牧戶行為及對策[J].內蒙古大學學報(哲學社會科學版),2010,42(5):5-10.

[5] 何晨曦,白爽,趙霞.內蒙古地區草畜平衡獎勵政策滿意度及影響因素的實證研究[J].中國草地科學,2015,37(2):1-6.

[6] 陳海燕,肖海峰.牧戶對草原生態保護政策的評價與期望:基于可持續發展背景下的考察[J].現代經濟探索,2013(8):42-46.

[7] 王麗佳,劉興元.牧民對草地生態補償政策的滿意度實證研究[J].生態學報,2017,37(17):5798-5806.

[8] 李玉新,魏同洋,靳樂山.牧民對草原生態補償政策評價及其影響因素研究:以內蒙古四子王旗為例[J].資源科學,2014,36(11):2442-2450.

[9] 包掃都必力格.牧戶對草原生態補獎機制滿意度及其影響因素研究:以新巴爾虎右旗為例[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2015.

[10] 新疆維吾爾自治區統計局.新疆統計年鑒2016[M].北京:中國統計出版社,2017.

[11] 新疆維吾爾自治區財政廳、畜牧廳.新疆維吾爾自治區落實草原生態保護補助獎勵機制實施方案[Z].2011,2017.

[12] 王濟川,郭志剛.Logistic回歸模型:方法與應用[M].北京:高等教育出版社,2001.

[13] 中國生態補償機制與政策研究課題組.中國生態補償機制與政策研究[M].北京:科學出版社,2007:10.

[14] 胡振通,柳荻,孔德帥,等.基于機會成本法的草原生態補償中禁牧補助標準的估算[J].干旱區資源與環境,2017,31(2):63-68.

[15] 祁曉慧,高博,王海春,等.牧民視角下的草原生態保護補助獎勵政策草畜平衡及禁牧補獎標準研究:以錫林郭勒盟為例[J].干旱區資源與環境,2016,30(5):30-35.

[16] ZHEN L,LI F,YAN H M,et al.Herderswillingness to accept versus the public sector's willingness to pay for grassland restoration in the Xilingol League of Inner Mongolia,China[J].Environmental research letters,2014,9(4):1-15.

[17] 鞏芳,王芳,長青,等.內蒙古草原生態補償意愿的實證研究[J].經濟地理,2011,31(1):144-148.

[18] 韋惠蘭,祁應軍.基于CVM的牧戶對減畜政策的受償意愿分析[J].干旱區資源與環境,2017,31(3):45-50.

[19] 趙寶海.草原生態補獎政策下的牧民家庭經濟[J].內蒙古師范大學學報(哲學社會科學版),2016,45(3):105-110.

[20] 孔德帥,胡振通,靳樂山.草原生態補償機制中的資金分配模式研究:基于內蒙古34個嘎查的實證分析[J].干旱區資源與環境,2016,30(5):1-6.