剝開俗世的果核尋找自由精神

——評王秀琴長篇小說《天地公心》

■李德平

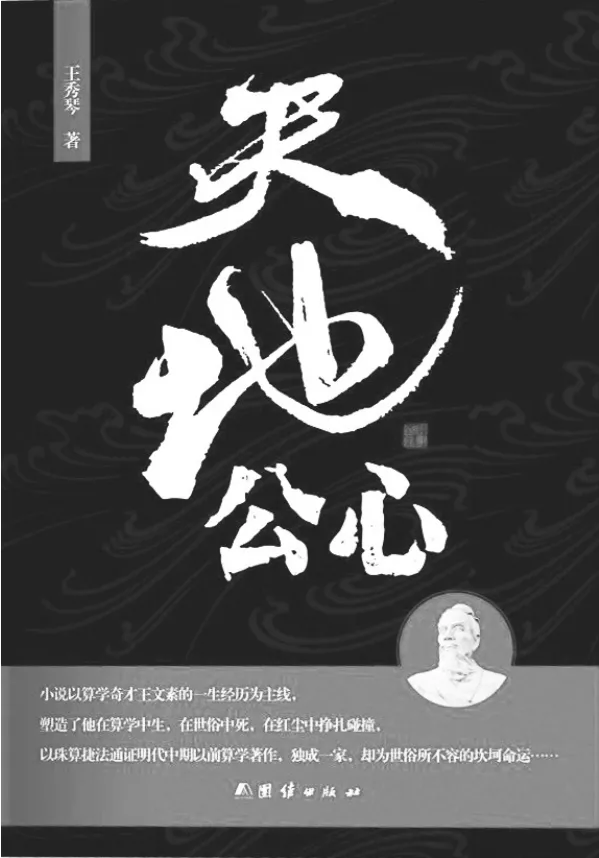

從《大清鏢師》到《天地公心》,王秀琴以兩部長篇小說,在山西文壇爭得一席之地。無論從時代風貌、胸襟視野,還是人物塑造、精神情懷,王秀琴新近創作完成的《天地公心》,都堪稱山西當代文壇的一部精品力作。

寫小說好比“扎猛子”,有人一口氣憋住沉下去會游出一百米,有人可能只游到十米八米,與體力和心性有很大的關系。長篇小說是十年磨一劍的藝術,需要經得起時間和寂寞的考驗。這樣的重量級選手,最令作家和讀者敬畏害怕。比如寫出《狼圖騰》的姜戎,比如賭咒發誓說“如果再寫不出死后可以拿來墊頭裝棺的磚頭書就回鄉下養雞”的陳忠實,比如那個在娘子關電廠寂寂無名、仰望星空,最后因科幻小說《三體》一舉成名的劉慈欣……比起中短篇小說,長篇小說創作更考驗一個作家的毅力和心性。外面滾滾紅塵,室內波瀾不驚,拒絕太多的俗世誘惑,或許才有一部杰作的橫空出世。沒有超人的毅力和淡定的心態,想玩兒似的創作出一部優秀的長篇小說,休想!

我曾經試著在百度輸入“王秀琴+文學”,搜索不到多少內容,這說明她“浮出水面”曝光的機會并不多。但于我看來,在小說創作方面,王秀琴是個當之無愧的“鯨魚級”選手。我也曾經看過她的幾個中、短篇,但明顯感覺到,長篇小說似乎更適宜于她一些,因為她有牛拉不回的韌勁和恒心。這份韌勁和恒心對于作家創作來說,殊為難得。風塵仆仆、似乎永遠在路上尋找素材和靈感的王秀琴,用自己的創作交出了一份滿意的文學答卷。

《天地公心》這部小說講述的是明代算學大師王文素的人生傳奇。王文素祖籍山西汾陽,后因饑荒移民到河北饒陽,淡薄功名婚姻,熱衷算學研究,最后終于寫出《新集通證古今算學寶鑒》,成為一代算學大師。可惜天妒英才,這樣的算學奇書,卻由于種種原因,在當時沒有付梓出版,導致一代算學大師在數百年的時光中湮沒無聞。

《天地公心》

作為一部關于自然科學的歷史人物長篇小說,《天地公心》對作家創作的挑戰無處不在。我們知道,歷史人物的難寫,在于它既要符合歷史的大致面貌輪廓,又要有自己的獨到創造,因為文學創作并不是歷史的照抄照搬。還有一點是,由于王文素從事的珠算事業屬于自然科學范疇,對于一般的作家和讀者來說是一個相對陌生的領域。如何把科學因子和文學規律水乳交融、渾然一體,考驗作者多方面的寫作素質。

具體在《天地公心》這部長篇小說中,王文素本人木訥寡言的性格,對于作家創作也極富挑戰性。在關于歷史人物的小說創作中,主人公本人的性格氣質給作家帶來的創作難度迥異不一。比如楊子忱的《劍眉刀筆靈鬼驚》、東方龍吟的《智圣東方朔》,前者以才子奇人金圣嘆為創作原型,后者為詼諧機智的東方朔為主人公展開故事,自然容易勾起讀者興趣。而像王文素這樣八竿子打不出一個屁來的主兒,身上的傳奇性和故事性會大打折扣。當然,這并不是說這樣的題材就不可能出現優秀作品。在算學中生、在世俗中死的王文素,隔著近五百年的時空,遇到了他的知音。王秀琴通過自己的思考積累,給我們塑造了王文素這個文學長廊中的獨特人物,讓他穿過數百年歲月,以嶄新姿態向讀者迎面走來。

從審美角度來說,《天地公心》創作的成功,在于它的動靜結合,冷熱交融,在于它的人、物互襯,彼此呼應,在于它的以世俗寫超拔,在于它的魔幻現實主義氣息和批判現實主義的雄渾交響。

何以見得?田螺的潑辣熱烈背后,是王文溥的以靜制動、以守為攻,玉珠的熱情如火背后,是王文素的少言寡語、不解風情。田螺和玉珠的動和熱,反襯了王文溥和王文素的靜和冷,這種一動一靜的對比寫法,好像風和風車的關系,有效地化解了小說中存在的技術難題。正如前文所述,王文素自身的性格因素,導致小說難以活潑飛揚起來。在這種情況下,作家需要發揮一石激起千重浪的創作智慧,激活小說。王秀琴采取把田螺、玉珠這兩粒石子、兩股勁風裹入小說的敘事策略,有效化解了矛盾,增強了小說的閱讀魅力。

在小說《天地公心》中,我們不能忽視那些雞、狗、馬、蝎等動物。王秀琴猶如女媧造人一般,給這些緘口不言的動物注入生氣“開口說話”。這些頗具魔幻色彩的生活場景,寫出了俗世生活的勃勃生機,也寫出了小說主人公內心的沖突躁動。比如王文素和玉珠初動情愫后,春天的養馬場上求歡的馬兒其實是二人內心的寫照,馬的春心蕩漾與主人公的魂不守舍殊途同歸;寫到玉珠知悉王文素并無迎娶自己之意后,來到初夏時節的養馬場一節,這些拋蹄趵腳,既興奮又焦躁,既羞澀又充滿渴望的公馬和母馬的心聲,難道不是玉珠此刻內心的感受?甚至在小說一開頭,我們看到酷熱天氣中各種動物的表現,他們“能說會道”,通靈徹悟,具有人的心理。在一部以寫歷史人物為主的長篇小說中,我們看到這樣異想天開、奇思幻想的文字,有亂花迷眼、暢快淋漓的奇妙體驗。我們不知道下一段中,這些雞呀、狗呀會不會說出讓人意想不到的話來。

小說未必需要中規中矩,有時需要一些奇趣的點綴。在當代現實主義小說中,我們已經很少看到這種不按常規出牌的獵奇和冒險。作為有志于創新求變的小說作家,我們需要在塑造人物、展開故事的同時,打開窗戶,凝視注目一下那些院中的花草以及風和遠方,在這種對故事的短暫“逃離”中呼吸創作的新鮮空氣,賦予小說以生機和靈氣。王秀琴將這種略似擬人、仿若通感、頗具魔幻氣息的描寫引入到現實主義小說創作中來,可謂別開生面。

好的作品需要從俗世中來,到靈魂里去。王秀琴在《天地公心》這部小說中,恨不得把《紅樓夢》、《金瓶梅》中關于世俗生活的敘事方法統統據為己有。她試圖剝開現實生活混沌瑣碎冗雜的果核,揭示算學王國深邃瑰麗的機制紋理和一代算學大師拒絕庸常、特立獨行的自由精神。她把王文素這個一心欲與算學相遨游、遠離人間煙火的算學天才狠狠地拽回世俗的泥沼,讓他在人間俗世中摸爬滾打,沾染污泥的氣息,然后高傲地凜凜一抖,用自己追懷高遠的清潔精神,構建一方新的天地。

明知山有虎、偏向虎山行。王秀琴有意識地將王文素這個潦倒不通世務的算學天才摁入柴米油鹽、婚喪嫁娶的世俗庸常生活當中,這種“沒有困難也要創造困難”、結結實實“接地氣”的狠勁兒寫法在全國作家中也并不多見。文學之所以蠱惑迷人,在于它所可能提供的敘事的無限可能。在王文素的周圍,幾乎所有的人都打著世俗的算盤,這樣,王文素的三次科考失利以及對算學、婚姻和愛情的態度,就顯得有點離經叛道。正是在這種“不走尋常路”的人生選擇中,算學奇才王文素走出了自己超凡脫俗的精彩人生。在這部作品中,我們看到作家懷揣的創作野心和九死無悔的藝術夢想。

在未讀這部長篇小說時,我著實為王秀琴捏著一把汗。因為在之前她的《無路可逃》《琴聲如訴》等中短篇小說和一些類似創作談的隨感中,我隱約感到她行文的凌厲和粗糙,還有一些鄉土語言敘事因素。在當下活躍的山西女作家當中,典雅細膩、精雕細琢的敘事風格和敘事語言傳播力和影響力似乎更大一些。王秀琴目前似乎并不能步入山西文學的第一方陣,究竟問題出在哪里呢?這個問題我曾經苦苦追問。當時的直覺是語言出了問題,即她所擅長的鄉土敘事語言和方言敘事。在文學傳播的地域性日趨消解、城市文學突飛猛進的今天,“后趙樹理時代”的小說敘事,需要融入普通話這樣的大眾語言,或許才更利于讀者接受,從而使作家本人贏得更大的聲名和更多的認可。雖然之前有金宇澄的《繁花》這樣用上海方言敘事的作品獲得茅盾文學獎,但金宇澄畢竟生活在大上海這樣的一線城市,如果換個地方,反響肯定會打了折扣。還有一個問題,就是作家本人的氣質個性。在我印象中,王秀琴是屬于風風火火的那種作家,這是她性格中的長項,也同時是她的短板,優點是敘事酣暢淋漓、飛流直下,不足是失之于躁、略顯粗糙。她完全可以再寫得舒緩精致一些。

事實證明,我的這種擔憂是多余的。在《天地公心》這部長篇小說中,王秀琴把自己的長處發揮得淋漓盡致,而且比以往我讀過的她的其他作品似乎更為優雅細膩(雖然也有部分方言敘事,但并不影響作品的傳播)。

比如王文素首次科考失利后,玉珠試探王文素一節就寫得頗為典雅含蓄:

說是布庫,其實亦就一間房子那么大,窗戶用紙糊得嚴嚴實實,一免風吹進塵沙,二免陽光照射,叫布匹走色。玉珠點了燈,瘦小燈光在兩人之間跳躍。

王文素正要問之如何理。不想,玉珠卻摸著一匹布,半天不吭聲,肩膀止不住聳動,發出輕輕抽泣聲。王文素問:好好的,如何就哭起來了?玉珠哽咽著說:布臟可下水洗凈,名聲若臟,如何洗得!王文素沉思良久,說:人,活給自己,與他人何干。玉珠又說:往后日子就若此布卷,不知裁予誰做衣裳!

王文素明白其意,嘩嘩嘩,抖開一匹布,說:以前所裁者皆已過去,過去就讓它過去,眼下所裁者便是最好,所剩者誰知道要去往何處,何必慮及許多!

玉珠抬起頭,眼里閃著一豆驚喜,說:就拿這布匹,給你裁身衣服,你穿不穿?

王文素斷然答道:穿,為何不穿!

瘦小跳動的燈光何嘗不是王文素與玉珠愛情的火焰?裁剪衣服穿不穿的背后,是玉珠“青鳥殷勤為探看”的內心寫照。類似如此細膩、含蓄的段落在《天地公心》這部小說中可謂俯拾皆是,提升了小說的藝術素養。

《天地公心》這部小說的優雅細膩,主要體現在對四季風物的關照書寫和對人物的心理描寫、議論抒情上。四季風物的萌芽拔節,客觀上放慢了小說的敘事節奏,留給作家本人更多的思索咀嚼空間;心理描寫有意無意地淡化了小說本身的故事和場景,這種迂回的敘事策略彰顯了小說的審美特色,而且與主人公王文素這位資料稀缺、陌生神秘的歷史人物特征相吻合。

小說其中的一個重要功能,就是通過作家的虛構想象,填補一段歷史的空白,這段空白可以是人生經歷,也可以是精神靈魂。王文素屬于二者皆具的“空白人物”。我們不得不承認,每個人的想象力都是有限的,尤其在面對嚴絲合縫、錯綜復雜的歷史的時候,不免會因為手頭占有資料的缺乏和個人經驗的不足,在走進歷史世界和人物心靈過程中產生一定的茫然困惑。

從歷史資料記載來看,歷史上的王文素有很多謎至今尚未解開。比如為何在汾陽王氏族譜中蒼茫如雪、一片空白?比如他的愛情婚姻狀況,至今也是迷霧籠罩……正因為不為人知,才給作家創作提供了想象空間,當然也帶來了束縛——想象與真實之間的焦慮與平衡。在《天地公心》這部歷史人物小說中,王秀琴細膩精致的心理描寫,成為充實“空白”的靈丹妙藥。大段的心理描寫避實就虛,某種程度上淡化了王文素的人生經歷,強化了人物性格,而且用現代人的方式生發解讀,容易與讀者形成共鳴。

最后,不得不說到這部作品的時代背景展示問題。因為是先有小說、后有傳記(作家同時也在開展王文素的傳記創作),所以在小說尤其是前半部分中,我們看到關于主人公生活的汾州、饒川的地域風物和時代特征描寫等常識性知識展示相對較少,時代背景“信物”缺乏。這讓我想起走過的一些古代影視城,畫地為牢、搭建背景的做法,無論如何奇巧天成,但造作的痕跡也會時露馬腳。在影視改編意識指導下創作小說,在中國當下的小說創作中已經是公開的秘密,比如董立勃的長篇小說《青樹》、王海鸰的《新結婚時代》……《天地公心》并不例外,也有影視作品搭建場景的特征,人物性格以及故事走向在一定程度上受到影視思維的限制和束縛,略顯單一。當然,改編影視劇對于作家來說未嘗不可,但我們要明白,小說豐富冗雜、枝繁葉茂的復調敘事和影視刪繁就簡、線條明快的藝術規律和藝術特征尚有一定距離,二者之間既有聯系又有區別,從事長篇小說創作的人們對此要有清醒的認識。