項目教學法在“發酵工程”課程實踐教學中的應用

遲明梅

(煙臺南山學院,山東煙臺 265713)

項目教學法是當今國際教育界十分盛行的一種以“任務驅動”為主要形式的教學方法[1],是由美國著名兒童教育家、伊利諾易大學教授凱茲博士和加拿大兒童教育家、阿爾伯特大學教授查德博士共同推創的,既可用于理論教學,又可用于實踐教學[4],廣泛應用于德國、日本等國,在我國主要應用于高校的部分實踐類課程上,并取得了較好的教學效果[2]。

“發酵工程”課程是煙臺南山學院食品生物技術專業的一門專業必修課,具有很強的實踐性,其目的是培養學生掌握菌種的選育、擴大培養、培養基的配制與滅菌、發酵工藝條件的控制和產品的分離提純等方面內容,實踐部分采用的即為項目教學法,取得了較好的教學效果。

1 項目教學法

項目教學法是一種以學生自主探索為基礎,教師指導為輔,讓學生在團隊協作下主動接受知識和技能的教學方式[3]。項目教學法具體可分為3個階段。

1.1 項目設計階段

以教師指導為主。教師指導學生以小組或團隊協作方式對實驗方案進行交流討論,包括原材料預處理、溶液配制、工藝條件優化、檢測方法、設備的使用等,分析操作的程序、方法、可行性及可能存在的問題。

1.2 項目實施階段

以學生操作和分析討論為主、教師指導為輔。每組根據目的、任務和目標,自行設計實驗方案并完成操作,得到結果。針對結果進行組間對比分析,找出差距。經過討論,發現問題、分析問題并解決問題。

1.3 項目評價階段

以教師評定為主。教師對每組進行過程性考核,包括動手能力、小組協作能力和自主創新能力進行點評,并提出指導性意見。

2 項目教學法在“發酵工程”課程實踐教學中的應用

2.1 “發酵工程”課程實驗項目設計

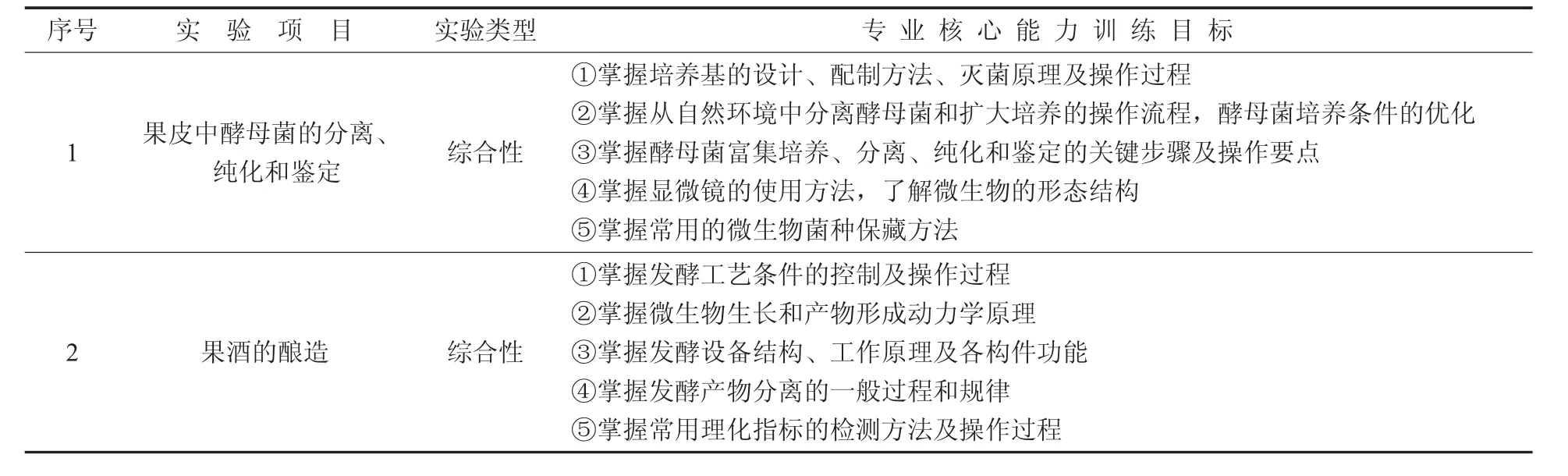

以發酵工程專業核心知識為主線設計綜合性實驗項目,具體內容為果皮中酵母菌的分離、純化和鑒定,果酒的釀造2個項目。每個項目介紹實驗目標和主要內容,根據專業核心能力訓練目標的要求,應用項目教學法完成實踐教學。

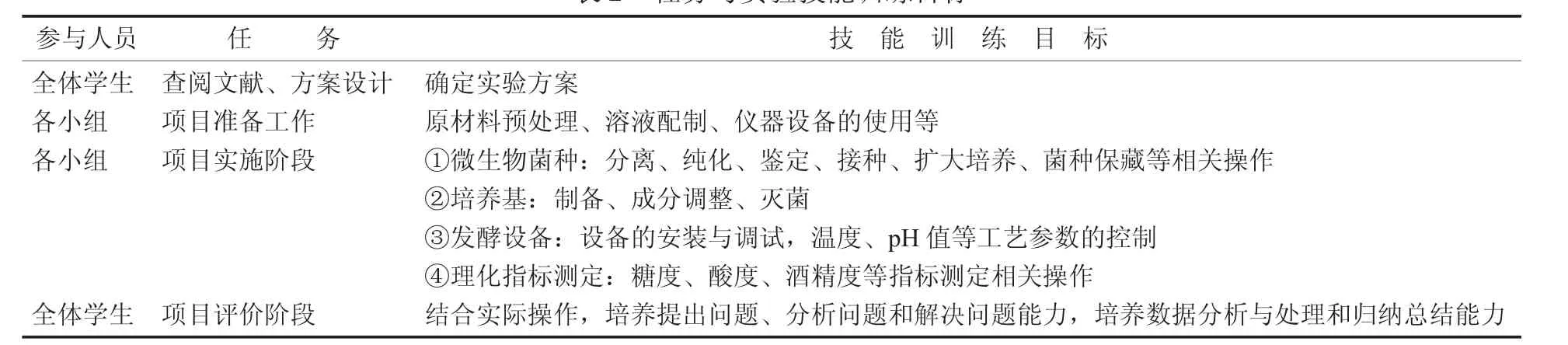

“發酵工程”課程實驗項目設計及訓練目標見表1,任務與實驗技能訓練目標見表2。

2.2 “發酵工程”課程實驗項目實施

表1 “發酵工程”課程實驗項目設計及訓練目標

表2 任務與實驗技能訓練目標

學生按照學號進行分組,每組5~6個人,選1人作為組長。學生以小組為單位,根據項目1和2的目標和內容進行交流討論,查閱相關資料,制定實驗計劃、時間安排和任務分工等內容。確定的方案經指導教師認定可行后方可實施。

每組根據設計的方案進行實驗操作,從耗材與玻璃器皿的選擇及用量、溶液的配制、培養基的配制和滅菌、微生物的分離純化、發酵條件的控制和理化指標的測定等內容均由學生獨立完成。項目實施過程中,組員對所承擔的內容均要做詳細記錄,包括觀察的現象、出現的問題、采取解決問題的方法等。指導教師要跟蹤每組實驗進度,巡視每組組員的實驗操作,檢查每組組員實驗技能掌握情況,并及時進行技術指導。

2.3 “發酵工程”課程實驗項目評價

實驗項目結束后,由組長匯報實驗結果,如接種和加富培養后試管內培養液的情況、酵母菌鏡檢的形態結構、培養皿內菌落形態和釀造果酒的理化指標等,并對實驗過程進行總結。各組員可根據實驗過程中的表現先進行自我評價,然后由組長和指導教師結合各組員在實驗操作中的積極程度、參與程度、團隊合作能力,以及對實驗的貢獻程度進行評價,最后由指導教師對學生在操作過程中容易出現的問題給予糾正及指導。

在實驗項目實施過程中,每組組員均參與實驗操作,均有不同的收獲和體會,能夠更好消化和理解“發酵工程”課程理論知識,完成專業核心能力訓練目標。

3 應用項目教學法效果

項目教學過程是全員參與的實踐過程,實施過程中充分發揮了教師的引導和推動作用,突出了學生的主體性、主動性和自主性,有效調動了學生的積極性。通過實踐,不但提高學生專業操作技能,培養學生的團隊合作精神,而且能強化發酵工程專業知識,完成專業核心能力訓練目標。此外,在項目實施過程中,學生能夠自行設計實驗方案并完成操作,培養了學生獨立分析和解決問題的能力,加強了課程的實踐性和實用性。

采用項目教學法倡導學生積極互動,可充分發掘學生的創造潛能,提高學生解決實際問題的綜合能力,對人才培養質量的提升起到極大的促進作用。

參考文獻:

[1]吳禮麗.項目教學法在食品分析與檢驗課程的應用探討 [J].職業,2015(11):110-111.

[2]符秀輝,魏立峰,歐陽淑麗.項目驅動式控制類專業實踐教學模式研究 [J].教育教學論壇,2014(3):234-235.

[3]洪偉鳴,左偉勇,楊曉志,等.項目教學法在高職“發酵工程”課程中的實踐與應用 [J].考試周刊,2010(53):214-215.◇