文化嬗變中的文化自信

林子

摘 要:文化嬗變中不可忽視文化自信,這已經成為傳統文化走向現代、民族文化走向世界的一個重要命題。基于《“她”字的文化史》的解讀不難有的啟示是:民族性需要在現代性中得到延伸、得到彰顯、實現內生化。

關鍵詞:文化;文化嬗變;文化自信;民族性

中圖分類號:G122

文獻標識碼:A

文章編號:1674-621X(2017)02-0134-03

傳統文化的現代化、民族文化的世界化,一直是一個爭論不休的話題,反復爭論的焦點越來越集中于文化嬗變中不可忽略的文化自信問題。而就此問題的回應,黃興濤教授所著《“她”字的文化史》,不乏為一本很有啟示的著述。

一、民族性需要在現代性中得到延伸

綜觀《“她”字的文化史》一書,黃興濤教授細致梳理了新文化運動期間及其后20余年中國知識分子關于解決女性第三人稱稱謂的歷史,集中反映出在這一歷史過程中中國文人經過反復激辯和實踐,最終將“她”字推向漢語言的宮殿,以新造字的方式彌補了漢語言的歷史缺陷。這一看起來無非是文人騷客們精彩論戰后造一個字的玩字行動,實則卻是從文化史的角度以小見大地論述了中國民族性和現代性的互動,尤其是這種互動使得民族性得到了可貴的延伸。在黃教授看來,“她”字是民族文化迎合自身現代化訴求的互動產物,這更集中體現在該書的后幾章比較深入地探討了“她”字勝利出籠中民族性和現代性的互動本質,深層揭示的是這種互動中,西方性是刺激因子而非覆蓋或替代因子。由此不難得到的啟示是,在民族性與現代性的交匯碰撞中,民族性以自身特有的生存定力,不僅不該認命消亡,而且應該也需要迎取生命的延續和升華。這應該是文化嬗變中,文化自信必須的首要基礎。

二、民族性需要在現代性中得到彰顯

其所謂越是民族的越是現代的、越是民族的越是世界的,形象化反映的是主體色彩呈現上的底色承載問題。而這種底色承載,不是簡單的單一底色襯托,而是在和豐富的多元底色的交相輝映中獨樹一幟,進而更顯其共識性的珍貴。正是在這個形象表述的意義上,“她”字的文化史的梳理和論證邏輯,足以體現出民族性需要在現代性中錘煉得到立體化的彰顯。

該書調用了大量民國時期的文學作品,這些文學作品直接反映了當時“她”字的使用境況;同時,作者深度挖掘了當時文化界的主流人士們有關討論女性第三人稱稱謂的評論、口頭記錄等文獻,從報刊、政府文件、會議記錄和人物回憶等處抓取材料。不僅如此,作者在材料加工上,盡量做到保護完整性基礎上的精準,對于精辟的論斷不吝嗇篇章直接呈現,對于繁雜的零碎材料則主動梳理建構,書不厚卻含有大量的有效信息。通過大量的事實,幾乎將當時的中國文化大格局展現出來。同時這種展現的精彩更在于各種觀點的論爭沉淀出共識性的精華。正如書中生動反映出當中國文人開始討論女性第三人稱稱謂時,各路文人相當一段時間處于激烈論戰的混戰之中,混戰中各類方案想法層出不窮。而“伊”作為女性第三人稱稱謂最開始被認為是頭號種子,隨著論戰的不斷進行,“她”字浴火重生,從復活賽中脫穎而出,迎來和“伊”的決戰,最終登上寶座。正是在這場反復拉鋸的比賽中,“她”從個別分散化認可沉淀為大眾共識,進而彰顯出超越原本的嶄新形象。由此不難有的啟示是,在民族性與現代性的交匯碰撞中,民族性以自己特有的個性魅力不僅不該認命于被同質化,而且應該也需要在異彩紛呈的世界綻放中,迎取自己生命的更高價值。這應該是文化嬗變中,文化自信的核心要領。

三、民族性需要在現代性中實現內生化

誠然,民族性既需要在現代性中得到延伸,更需要在現代性中得到彰顯,這從《“她”字的文化史》一書,已經可以得到較充分的啟示。但不容忽視的是,這種延伸和彰顯的過程,必然是一種傳統本源的內生化過程,也就是通常所說的去偽存真、去粗取精的優化“普世”過程。這從該書的一個隱含的、值得深究的問題的探究中,可以得到進一步的啟示。

該書在以“她”字的微觀視角,竭力展現中國文化的大格局時,主要集中于對上層人士文化行為的描述和揭示,而對作為當時中國人口最重要組成部分的下層群眾的語言文化考察則嚴重不足,這不能不說是一個缺憾。筆者嘗試填補這個缺憾,進而完善這段文化史的分析,探索“她”字出籠并“普世”的內生化過程,以期獲得更深層的啟示。

按照施密特的波浪說,一種語言的滲透和傳播是由該語言使用最強的中心地區向四周擴散的,這個過程中不同語言的波浪擴散能量不同,強者最終將覆蓋弱者,取而代之。基于此說不難推導,“她”字的普遍使用應該是從作者集中探討的上層人士的使用而向下層群眾居多的農村擴展的。這便不同于“伊”字有源生的語言使用地區,作為重新構造的“她”在字形上不存在現實的使用基礎,起初也就成為了屬于知識分子階層的專門產物,而隨后浴火重生中能走向大眾,體現的正是傳統走向現代的內生化過程。值得明確的是,這個過程顯然不會是一個短暫和平坦的過程。原因不僅在于文化傳播的延時性和原有習慣的抵觸,還在于民國時期的農村教育過于封閉的問題導致文化更新大大遲滯[1]。略帶陽春白雪色彩的“她”字在與基層文化的最初互動中極可能處于下風而難以被普通百姓完全接受,同時農村群眾以農事活動為主,只需滿足口語交際即可,讀寫能力非常欠缺,也成為“她”字傳播中因無需與“他”字區別而成為其傳播受阻的習慣障礙。

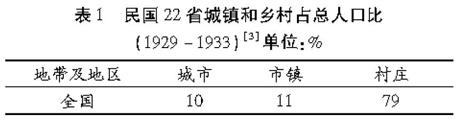

從當時的整體識字率和人口結構看,這個內生化的“普世”過程的艱辛,可以得到相當的印證。多數學者認為,在20世紀30年代中國40 000萬人口中,識字率大約為20%,另有學者認為僅5%。1930年,吳稚暉在南京召開的第二次全國教育會議上稱中國當時識字率只有 35 %。傅葆琛估計全國鄉民有 32 000 萬, 已受教育者占 10%;市民有8 000 萬, 已受教育者占40%。所以根據傅氏所估計的數據計算, 則當時全民識字率應當為 16%。20 世紀 30 年代的鄉村識字率隨著新學教育將城市作為教育的重心, 鄉村精英日漸向城市聚集 ,城市社區的人才密集程度遠遠高于鄉村社會。因此,若僅就鄉村而言 ,識字率肯定低于 26 %[2]。而當時的人口結構依然是鄉村人口遠高于城市人口,有數據顯示1929-1933年,城市和市鎮人口合計占總人口比的21%,而鄉村的高達79%(見表1),到抗戰結束時,鄉村人口占比估計值仍到達66%(見表2)。由于近代以來中國城鎮化率保持線性增長態勢,故在新文化運動和五四運動前后,鄉村人口占比至少不會低于六七成。上述現象綜合起來造成了上層文化和下層文化的嚴重分裂,即在國語使用人口最多的農村地區由于本身文化落后而使得“她”字難在相對短的時期內成為流行。