市域快軌空間需求特征研究

——以上海市為例

王斌

(上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200125)

0 引言

隨著我國的城市化進程明顯加快,很多城市逐步改變一核多環的發展形式,而更傾向于多中心的組團式發展模式,形成了以特大城市為中心、若干衛星城鎮組成的都市群,如我國的長江三角洲地區和珠江三角洲地區等。

市域軌道交通產生于組團式發展背景下,它的發展受日益增長的客流需求的驅動,也是完善以多模式軌道交通為主導的公交優先策略的必然產物。市域快軌連接城市中心和外圍組團,連接城市中心與衛星城鎮,滿足在整個市域范圍內提供快速到達城市各主要集散點的長運距高速度的要求。建設市域快速軌道交通系統、豐富軌道交通系統層次是提高軌網效率和服務水平的重要手段,在解決特定區域的長距離快速出行方面有著明顯的優勢。

從發展政策上,市域快軌已經成為國家作為落實公交優先發展戰略的重要內容。根據中國城市軌道交通協會的《城市軌道交通2014年度統計分析報告》[1],2014年末,全國22個城市共開通城市軌道交通運營線路長度3 173 km。其中,市域快軌308 km,占9.7%,是除城市中心地鐵外占比最多的軌道交通制式(見圖1)。

圖1 2014年末城軌交通運營各制式占比

根據統計,截止2014年末,我國城軌交通在建城市40個,在建線路4 073 km,首次突破4 000 km。其中市域快軌526 km,占12.9%。市域快軌在城市軌道交通中的比重正不斷上升。

發達國家的市域快速軌道交通發展也較為完善,國外利用市域快速軌道交通引導城市的發展,引導居民向郊區遷移,為工業產業重新布局、減少環境污染創造交通條件。國內市域快速軌道交通發展起步較晚,但發展迅猛,同時,市域快軌的發展還缺乏成熟的實踐經驗[2]。

因此,本文以上海大都市圈為例,在分析市域快軌客流需求特征的基礎上,從空間系統的視角進行研究,以空間職能為標準,衡量市域快軌在我國大都市圈發展中的空間特征與需求。

1 市域快軌客流需求特征

1.1 市域快軌客流需求形成與機理分析

市域快速軌道客流的形成是大都市圈發展中交通需求與交通供給相互作用的結果。中心城與衛星城之間、城市群與周邊城鎮之間交通需求產生的同時,如果出現了連接各個城市的市域快速軌道網絡,能夠滿足出行者在各組團之間自由往來的需要,則必定會有出行者選擇軌道交通作為出行方式,這部分客流就形成了市域快軌的交通客流。

市域快軌交通系統承擔的客流量主要包括趨勢客流量、轉移客流量和誘增客流量三部分。趨勢客流量,是軌道車站和沿線按原有規律增長的客流量;轉移客流量,是由于軌道交通與其他交通方式之間出行成本和服務水平的差異,原來由其他交通方式承擔的中、長距離客流轉移到軌道交通的客流量,其中包括車站附近直接吸引的客流和通過其他交通方式換乘的客流;誘增客流量,主要是指市域快軌的建成促進沿線土地開發、社會經濟活動的活躍,使區域之間可達性增加,交通服務水平提高,居民出行強度增加而誘增的客流。對于新建的市域快速軌道交通系統則有轉移客流量和誘增客流量。

1.2 市域快軌客流出行特征分析

相比于城市中心區軌道交通和公共交通客流,市域快軌客流出行受到出行目的、時間、距離、費用等因素影響,具有其自身特征,導致出行分布也具有特殊性。

1.2.1基于出行目的的特征分析

市域快軌主要服務大都市市域居民出行。成熟大都市區居民出行目的特征總體表現為:通勤出行比例外圍郊區高于中心城,呈現“凸”式分布特征,其中以與中心城連綿化發展的近郊區最高,而彈性出行比例由中心城向外呈現下降趨勢[3]。

以倫敦大都市區為例:各圈層通勤出行比例由中心城向外逐步上升,近郊區通勤出行最大,達到44%,其次是遠郊區33%;彈性出行比例下降,購物、商務和休閑等出行比例由內向外呈減少趨勢。上述數據表明:中心城由于各類城市功能集聚,人口密集,經濟發展水平相對較高,人均可支配收入和業余時間富余,生活購物和文體娛樂配套設施齊全,從而刺激了彈性出行的產生;外圍郊區居民的出行目的則相對較為簡單,通勤出行占主體地位,其中近郊區作為中心城聯系最為密切的區域,存在高比例的向心通勤出行,而遠郊區由于距離中心城相對較遠,功能更為獨立,因此向心通勤出行規模低于近郊區,因此,存在較高比例的組團內部出行,出行目的也相對近郊區更為多樣化,通勤出行的平均水平要低于近郊區。表1為倫敦大都市區分圈層居民出行目的比例。

表1 倫敦大都市區分圈層居民出行目的比例 %

1.2.2基于出行距離的特征分析

由于城市中心區內部軌道交通主要承擔市內短途客流,因此其出行距離較短,一般不大于城市半徑。市域快軌平均乘距較市內出行較長,視市域范圍內城鎮密集程度而定,一般在10~30 km。因此從站點分布來看,一般來說市域快軌交通站間距離較城市軌道交通的長[4]。

1.2.3基于出行費用的特征分析

市域快軌客流對出行時間和便捷適度的要求較高,但人均出行次數較少,距離較遠,故城際客流對票價的承受能力較強,能夠承受較高于公交的出行費用。

1.2.4基于出行分布的特征分析

市域快軌客流出行分布主要由3部分組成:城市之間的出行、城市與其所轄郊區之間的出行、城市郊區與相鄰城市之間的出行。根據出行產生的基本原理,城市與其所轄郊區之間的出行往往大于城市與無隸屬關系的其他城市郊區之間的出行,由此可以推斷,在兩城市之間,城際客流出行分布的主要特征為中間小、兩頭大,這與城市內軌道交通客流兩頭小、中間大的紡錘狀不同。表2上海大都市區公共交通模式分類。

2 市域快軌空間特征與需求

2.1 上海大都市圈空間發展趨勢

為滿足上海大都市圈全面承載國家重要戰略的要求,“上海2035”將在交通通勤、產業分工、文化認同等方面把上海關系更加緊密的地區作為上海大都市圈的范圍,形成90 min交通出行圈,是區域一體化發展的核心,積極推動上海大都市圈同城化發展,形成多維度的區域協同治理,引領長三角邁向具有全球影響力的世界級城市群(見圖2、圖 3)。

表2 上海大都市區公共交通模式分類[7]

圖2 上海大都市圈空間范圍及圈層劃分示意圖[7]

圖3 上海大都市圈圈層結構

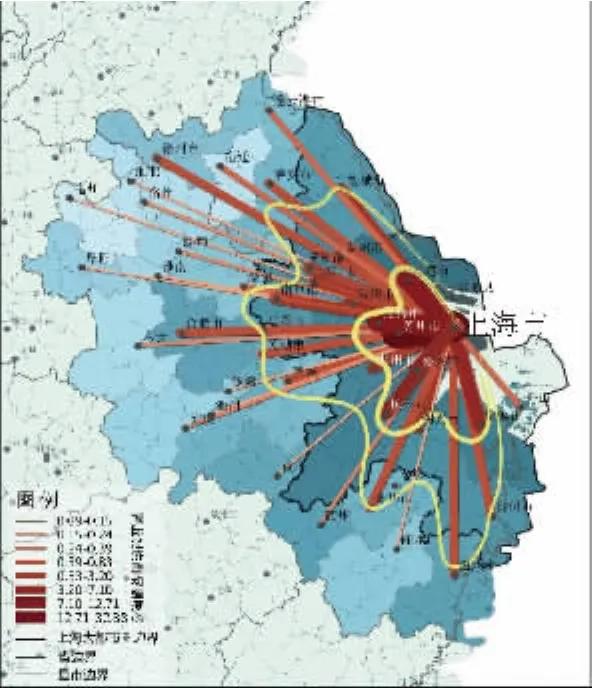

上海大都市圈以上海為源點,以滬寧、滬杭、滬通、滬甬通道為輻射軸,北翼輻射江蘇省南部地區,南翼輻射浙江北部城市。上海都市圈內城市之間的資金流、人流、物流、創新技術流、網絡信息流等,流量遠超都市圈以外城市(見圖4)。

2.2 上海大都市圈空間發展需求

根據聯合國人居中心的研究資料,紐約、東京、倫敦等世界級大都市的發展已形成了由4個部分組成的大都市圈空間結構,即自里向外:第一層為中心城區,面積在100~600 km2,半徑10~20 km;第二層為都市邊緣區,由中心城區外圍郊區及郊區城市組成,面積在1 500~2 000 km2之間,半徑30~50 km;第三層為大都市擴展區,由一個以上的大都市區組成,面積在10 000~20 000 km2,半徑100 km左右;第四層為大都市連綿帶,由一個以上的大都市擴展區組成,面積在30 000 km2以上,半徑200~300 km。

圖4 上海對蘇浙皖各省市經濟聯動百分比

上海市的地域被分為兩個圈層(外環線以內的中心城區和以外的郊區),形成了中心城區和邊緣城區兩個部分。

(1)中心城區面積為660 km2,包括內環內為中心城區的核心區,面積約120 km2。浦東和浦西內外環間區域540 km2。根據上海城鄉規劃管理條例,上海市中心城范圍由總體規劃確定,中心城范圍以外為郊區。現行城市總體規劃規定了中心城范圍為外環線以內。

(2)上海郊區具體包括有閔行、寶山、嘉定、青浦、松江、金山、奉賢、浦東新區以及一個郊縣崇明,面積為5 680 km2。

依據當前上海都市圈發展,上海城市空間存在結構不均衡的問題,中心城區職能吸聚作用過強,邊緣城區疏解能力不足,具體表現在:

a.中心城區人口向邊緣城區的疏解動力不足

當前上海城市發展的主要矛盾是中心城市向心作用過強,占全市9/10的郊區吸集作用太弱。這樣的人口布局與“城市,讓生活更美好”的主題是有矛盾的,應推進6 340 km2范圍內上海郊區城市的人口吸集。同國際大都市郊區城市的人口情況相比,上海當前市域內的人口密度還相當低。例如東京全市域的人口密度是5 796人/km2,大阪為3 591人 /km2,上海則為 2 588人 /km2。因此,未來發展中上海郊區城市的人口密度需有較大程度的提高。如果按照人口密度為3 000人/km2計算,上海市域范圍內的人口總量應可達到1 900~2 000萬人。這意味著,除上海市中心城區規劃目標的800萬人,上海郊區城市的人口發展應該在1 100~1 200萬。屆時,外環線外城市化地區的面積從當前規劃的900 km2擴展到1 500 km2,應該是可以接受的。

b.中心城區建設向邊緣城區的疏解動力不足

上海郊區城市的布局應該從現在的均衡式發展向非均衡發展轉變。當前上海郊區城市的人口規模與上海中心城市相差懸殊,與現代化國際大都市的郊區不甚相稱。另一方面,上海郊區的城市化既不能搞貼近中心城市的攤大餅式發展,也不能搞天女散花式的發散型發展。上海大都市圈需要圍繞中心城區 ,為中心建設人口在120~150萬的具有綜合功能的新城,以對中心城形成強大的反磁力作用。同時于邊緣城區加強郊區新城的建設,發展成為有50萬人左右的中等城市。圖5為上海對比其他城市發展圖。

圖5 上海對比其他城市發展圖

2.3 上海大都市圈市域快軌發展必要性

在上海建設全球城市的目標背景下,城市交通系統能否為城市周邊區域提供強有力的輻射,推動城市職能向邊緣區域的疏解,為城市市民的活動提供便捷、高效的交通方式,是上海實現全球城市目標的重要方面。

(1)城區交通瓶頸區:中心城區向邊緣城區交通疏解困難。

通過網絡測算的方法得到各自點到中心點的最短用時,構成上海市區交通時間等時圈層。經分析可知,上海外環線基本與出行半小時圈層重合,而西部外城到達時間最長約為2h,到達耗時長,交通不便利,主要交通限制區集中在城市西部,出現明顯的交通不暢現象。

(2)區域交通限制:外圍城區與區域的交通聯系困難。

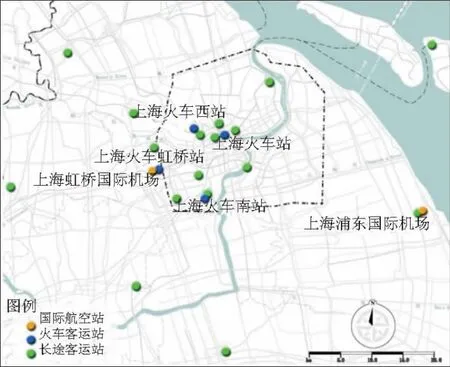

選取上海所有主要對外交通站點在空間上的落點,形成上海區域交通門戶布局圖(見圖6)。由交通站點分布情況可知,主要對外交通站點設施大多集中在內城范圍以內,外圍城區只是零散分布有若干交通站點設施,并相距較遠,難以形成完善的交通站點配套系統。這種狀況從側面造成了中心城區內外發展吸引力不均衡,外圍城區由于基本出行交通設施的缺乏,難以吸引大量人群前往,不利于區域進一步發展。

圖6 上海區域交通門戶布局分析圖

(3)軌道交通限制:城市軌道主要服務于中心城區,站點密度和服務能力與頂級城市仍有差距,難以支撐城市職能向邊緣城區疏解。

軌道交通系統對于帶動一個城市的人口和建設的外延拓展具有重要作用,其中軌道站點的數量是一項重要的因素。它可以反映區域中大運量軌道服務的能力。

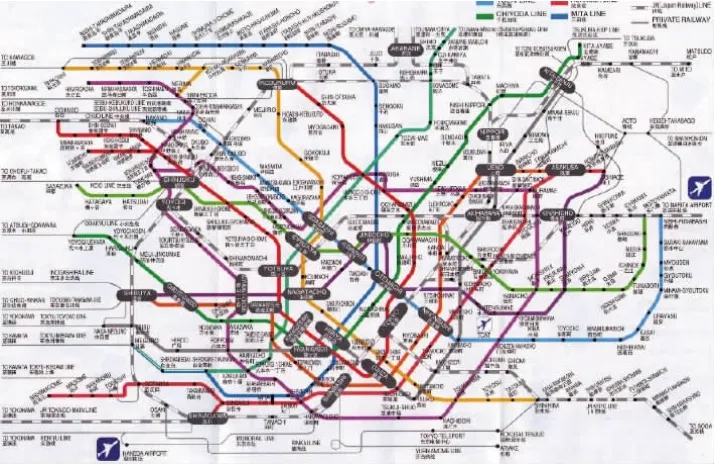

經過分析研究,上海軌道交通站點的密度分布呈現出內外城兩級分化的趨勢。中心城區軌道站點分布較為密集,而外城軌道交通站點沿主要線路線性松散分布,其他地區存在大片服務盲區,難以支撐人群向外疏解的需要,不利于城市外圍進一步發展。圖7、圖8分別為上海軌道站點密度分布圖和東京軌道站點分布圖。

圖7 上海軌道站點密度分布圖

圖8 東京軌道站點分布圖

綜合以上分析,大運量公共交通的服務能力與服務范圍需要進一步增強。現階段上海交通聯通方面存在的主要問題是中心城區內外公共交通資源發展失衡,中心城區對公共交通資源呈現強烈的吸引力,逐漸形成內核集聚的壟斷態勢,與此同時,外圍城區由于自身發展水平以及相關配套設施的不足導致沒有能力吸引到足夠的公共交通資源。中心城區內外吸引力的差異導致公共交通設施兩極分化嚴重,直接影響了上海城市內外聯通程度,在未來土地零增長同時兼顧城市可持續發展的大背景下,不利于中心城區內外的聯動,進而無法真正實現統籌有序發展。

因此,市域快軌網絡的發展能夠有效推動大都市圈中長距離快速出行的發展,尤其是組團間城市、城鎮之間的聯系方式,也是推進新型城鎮化的重要內容。

2.4 市域快軌空間演變特征

通過對大都市圈空間發展需求分析以及市域快軌發展必要性研究,與大都市圈發展空間結構演變相對應,進行市域快軌空間演變特征分析。

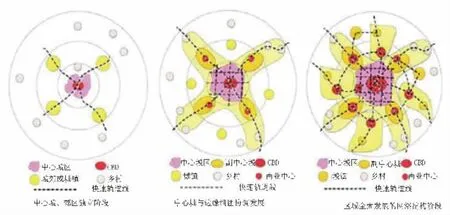

大都市區空間結構演變包括3個階段:中心城和郊區獨立發展階段、中心城和邊緣組團協調發展階段、區域全面發展的網絡結構階段。市域快軌在不同階段中的交通網絡支持表現出不同的特征(表 3、見圖 9、圖 10)。

表3 市域快軌對空間結構演化的作用過程表

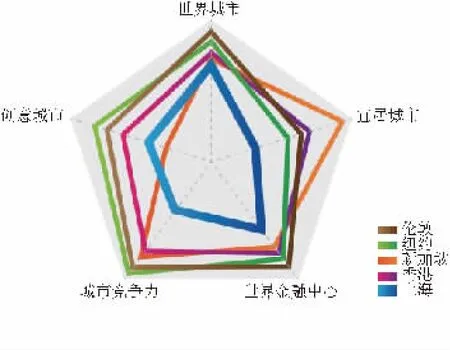

東京是目前全球城市中跟上海相似度較高的城市,其空間職能與空間發展趨勢有很多值得上海大都市圈發展借鑒的地方。將東京列為上海2035發展的標桿城市,旨在謀劃上海在空間職能上能發揮活力方面所具備的優勢,以核心的優勢空間職能帶動整個職能骨架的構建。圖11為上海及目標城市(東京)的全球城市空間職能模型[6]。

圖9 大都市區發展階段示意圖

圖10 市域快軌對空間結構演化的作用過程示意圖

圖11 上海及目標城市(東京)的全球城市空間職能模型[6]

以城市空間發展為依托,市域快軌的具體空間演變可以分為:

(1)中心城、郊區獨立發展階段

這一階段是大都市區發展的起步期,城市發展作用力以集聚作用為主。城市空間層次單一,中心城和外圍城鎮是相互獨立的發展態勢,彼此間社會經濟聯系不強,外圍城鎮依靠自身優勢,開始有機集中,對中心城形成了反磁力,分擔了中心城的人口壓力,避免中心城無序蔓延。中心城人口與產業不斷集聚,城市規模迅速擴張,但人口與就業主要集中在中心城。城市呈現單中心空間結構,交通設施建設主要集中在中心城范圍,軌道交通線路主要以簡單放射線路支撐中心城交通需求,線路根據需要適當延伸至近郊區形成市域快軌,帶動近郊組團發展。

(2)中心城和邊緣組團協調發展階段

該階段為大都市區的發展期,是集聚與擴散并行階段。市域快軌與外圍用地相互協調快速發展。外圍城鎮依靠人力資源、土地資源的優勢和交通可達性的提高,集聚效應作用變強,形成一定的就業中心、商業中心,吸引周邊大量的農村人口向城鎮集中,漸漸發展成為功能齊全的大都市區邊緣組團。大都市區外圍地區的發展軸形成,市域快軌帶動大都市區內部的聯系,擴大中心城的輻射范圍。

以東京發展為例,20世紀60年代,東京大都市區基本成型,軌道網絡建設以加強放射線運能為主,但雖然采用了復線化改造、增加編組等方式提升線路運能,仍然無法滿足日益增長的客流需求,擁擠狀況依然嚴重。由于放射線大多終止于山手環線,大量客流在此換乘其他交通工具前往就業地點,造成山手線上樞紐擁擠不堪。在此背景下,一方面加快建設中心城軌道,另一方面將外圍市郊鐵路接入中心城軌道,實現線路直通運營。1965~1985年,東京產業重心由二產向三產轉移,人口繼續擴散至距離東京站40~50 km,東京中心城軌道基本成網,并與市郊放射性市域快軌直通運營。至1983年中心城內部共建成180 km軌道線路,年均建設6.2 km線路。

市域快軌和中心城軌道逐步發展完善,遏制了城市的無序蔓延,人口與用地沿軌道交通線路和站點集聚,中心城外圍實現指向拓展。1958年,日本政府編制了《第一次首都圈基本計劃》,要求中心城內沿山手線發展副中心(新宿、池袋和澀谷)緩解城市中心壓力,分散中心區的就業崗位。

(3)區域全面發展網絡結構階段

該階段是大都市區的成熟期,市域快軌系統完全網絡化運營,大都市區內交通可達性漸趨均勻,大都市區由單中心轉為多中心發展格局,中心城內部呈現組團式用地布局形態,外圍郊區沿市域軌道軸向發展。隨著交通系統的全面建設與完善,區域間聯系便捷,人流、物流等來往密切,區域城市化和城市區域化雙向推動,各個地區趨向均衡狀態,城市成群體發展態勢,形成了高度一體化的多中心網絡空間形態結構。

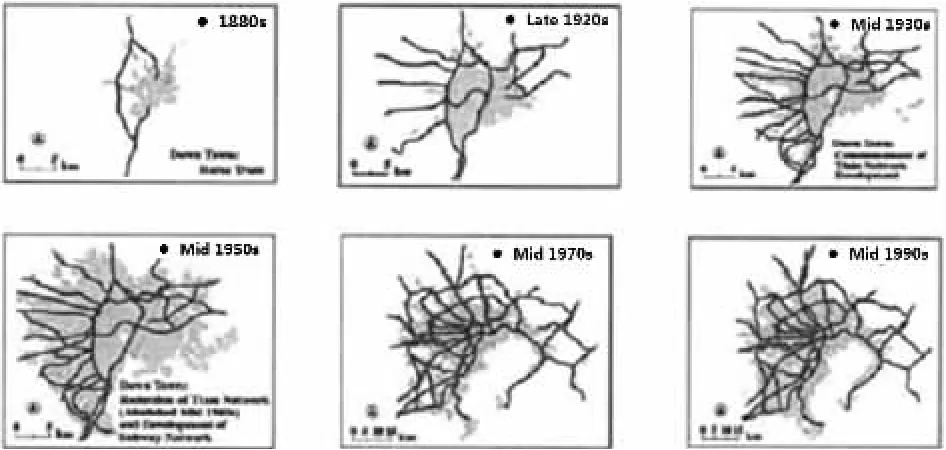

從東京大都市區市域快軌的發展與空間結構的演變歷程看出,強大的市域快速軌道交通網絡支撐了東京城市空間的拓展,促進了城市中心功能的集中與多中心格局的形成,以及職居空間分離[5]。圖12顯示出東京大都市區空間演變與市域快速軌道交通的發展過程。東京市域快軌網絡(JR線、私營鐵路等)使得城市在集聚和擴散的過程中,及時、高效地支撐了大量的通勤出行需求。在當前大都市區空間結構基本穩定階段,市域快軌與中心城軌道無縫銜接、直通運行,共同支撐了東京大都市區龐大的交通出行需求。

圖12 東京大都市區空間演變與軌道交通網絡示意圖

通過以上分析,以東京成熟大都市區為依托,與城市空間發展相協調,可以合理對上海大都市區市域快軌網絡進行規劃,實現上海市中心與大都市區外圍區域的新城及城市核心區的快速連接,并通過外圍環線加強外圍城鎮圈之間的聯系,最大限度地發揮上海的核心輻射作用。圖13為上海多模式公共交通網絡示意圖[7]。

圖13 上海多模式公共交通網絡示意圖[7]

3 結語

市域快軌作為長距離、大運量、快捷舒適的市域范圍內的軌道交通方式,隨著國內大都市圈的發展,在我國城市交通中將具有廣闊的發展前景。本文在分析市域快軌需求特征的基礎上,以上海市為例,明確了大都市圈發展趨勢與空間發展需求,進而從城區交通瓶頸、區域交通限制、軌道交通限制等方面以空間視角分析了上海大都市圈市域快軌發展的必要性,其能夠充分疏解中心城區向邊緣城區、外圍城區與區域的交通需求,加強軌道交通對外圍組團的銜接。最后,本文將上海大都市圈與東京成熟都市圈進行類比,解析了市域快軌的空間演變特征。其空間演變分為中心城和郊區獨立發展階段、中心城和邊緣組團協調發展階段以及區域全面發展網絡結構階段,提出了與上海空間發展相協調的市域快軌線網規劃模式。