人口城鎮化與經濟增長動態影響關系研究

肖思雨 姚婷

【摘要】基于南寧市1978~2015年城鎮化率與第一、二、三產業結構的相關數據,對南寧市的城鎮化水平和南寧市的三大產業結構進行綜合評價,通過建立向量自回歸(VAR)模型,運用脈沖響應函數法和方差分解方法對南寧市人口城鎮化與經濟增長之間的動態影響效應進行實證研究。結果顯示,南寧市經濟增長對人口城鎮化的作用相對較強,而反向的促進作用不明顯。南寧市應合理配置第二、三產業的從業人口比例,進一步促進城鎮化與經濟增長的協調發展。

【關鍵詞】VAR模型 人口城鎮化 經濟增長

一、引言

城市化(城鎮化)是中國的國家戰略,黨的“十八大”和十八屆三中全會《決定》明確指出“城鎮化是我國現代化建設的歷史任務,也是擴大內需的最大潛力所在。有序推進農業轉移人口市民化是中國城鎮化的重要任務”{1}。因此中國的城市(鎮)化研究成為國內外學術界的熱點問題。

如何有序的推進城鎮化進程使之與經濟發展相適應引起了大量學者的關注,學者們利用發達國家的相關數據進行研究,普遍得到城市化水平與經濟增長二者呈同方向發展的規律,經濟發展水平的提高與城市化水平的提高二者互為促進作用。然而,利用發展中國家(包括中國)的相關數據進行研究卻得到不一致的結果。研究的結果之所以不同,是因為國內各地區經濟發展產生的差異,城市化(城鎮化)水平與經濟增長的動態影響效應也會呈現不同的結果,為本文的研究提供良好的思路。作為廣西省的政治、經濟和文化中心的南寧市,自1978年改革開放以來,經濟實力逐漸增強,尤其在獲得中國-東盟博覽會東道主、北部灣經濟發展和國家“一帶一路”發展戰略優先發展城市等良好的契機后,各項經濟發展都邁向了高速發展的軌道。本文將利用向量自回歸(VAR)模型和方差分解法,選取南寧市自1978~2015年的人口城鎮化水平和經濟增長之間的相互影響納入一個框架進行動態考察。數據來源于《廣西統計年鑒》和Wind數據庫。

二、動態影響效應實證研究

(一)指標選取和數據處理

本文選取人口城鎮化與南寧市三大產業占南寧市的GDP比率作為一個動態研究的體系。對于城市化水平,一般采用人口城市化(城鎮化)率,即地區城鎮人口占總人口(地區)的百分比,這是學術界比較一致的觀點。利用南寧市三大產業產值占南寧市GDP的占比來代替,三大產業包含內容最為全面,用來衡量經濟增長較為合理。為了避免對非平穩的時間序列進行回歸時造成偽回歸情況,協整檢驗之前要對時間序列變量進行單位根的平穩性檢驗、Johansen協整檢驗(跡檢驗)和最大特征值檢驗,結果發現各序列單位根檢驗均平穩,且時間序列變量之間在95%的置信度下存在多個協整方程。說明模型設定正確,同時也表明變量之間存在長期的穩定均衡關系,因此可以建立VAR模型來估計變量間的相互關系及反映模式。

(二)基于VAR的脈沖響應分析

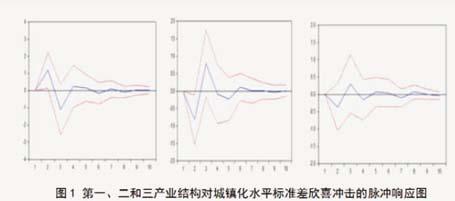

脈沖響應函數(Impulse response function)是考慮隨機擾動項一個變量變化是如何影響另一個變量。如圖1表示滯后期為10期的南寧市三大產業結構變動對城鎮化率水平的響應函數圖。城鎮化水平受到三大產業結構增長的一個標準差大小的沖擊后,它的當期值和未來值所發生的變化。

根據圖1南寧市第一、二和三產業結構對城鎮化水平標準差新息沖擊的效應。城鎮化水平受到第一、二和三產業結構變動的沖擊后第一期值并未產生效果(即值為0),第一產業結構在第二期立刻達到最大值1.199,第三期立馬降低為最低值。第二產業在第二期卻達到最小值-0.83,第四期升至最大值。第一、二產業在短期中產生的沖擊效果較大,但其推動作用會隨時間的推移而減弱。第三產業結構對城鎮化水平標準差新息沖擊的響應效應沒有前兩者的相應效果大,其推動作用同樣會隨時間的推移而減弱。

結合格蘭杰因果檢驗可以知道,南寧市第一、二、三產業結構的變動對城鎮化水平在短期內具有帶動作用,是提高城鎮化水平的原因,但城鎮化水平的提高沒有相應地拉動經濟增長。

(三)方差分解

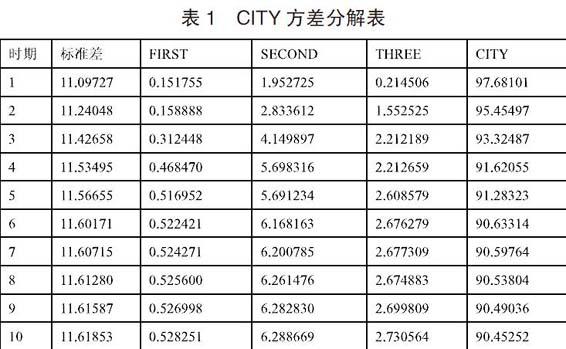

VAR模型中方差分解可以通過方差分解來分析隨時間變化的各個變量給其他內生變量結構影響的貢獻度,進一步評級不同結構沖擊的重要性。如表1可以看出,城鎮化水平自身的解釋程度較強基本在90%以上,第二產業增長解釋能力要相對第一、三產業結構增長強,第二、三產業結構的解釋貢獻度還有上升的趨勢。從方差分解結果來看,第二產業結構的增長對城鎮化率的解釋程度最高,結合前面所述的脈沖響應函數可知,城鎮化對其自身的預測方程貢獻度隨時間的推移有所減弱,而經濟增長對城鎮化水平的貢獻程度會隨時間的推移而增強。

三、結論與建議

本文的實證結果顯示在不考慮各自變量對自身的貢獻度,從長期看,正是由于經濟增長對城鎮化推動具有長期顯著貢獻,其作用的程度要明顯強于城鎮化水平的反向推動作用。結果使得經濟增長的單向作用影響較大,而反向產生的影響不大,這與上述脈沖響應函數分析的結果相一致,經濟增長推動城鎮化的原因在于勞動力會隨行業收入的不同向高收入行業轉移。

(一)在長期,南寧市城鎮化水平與經濟增長存在長期均衡的關系

城鎮化水平與第一、二、三產業結構經過二階差分后變得平穩,均為二階單整,四個變量之間的組合平穩且存在協整關系,這種均衡關系說明南寧市經濟增長與城鎮化水平呈現一定的協調性,總體不存在后者滯后于經濟增長的情況。

(二)二者相互作用的效應差異明顯

在短期內,二者相互產生的效應都比較強,南寧市第一、二、三產業結構的變動對城鎮化水平在短期內具有帶動作用,都隨時間的推移效應逐漸減弱。城鎮化水平的提高對經濟的增長提高效用不明顯。

因此,對于南寧市來說,在大力發展經濟、加快城鎮化進程的同時,還要注重城鎮化過程中的三大產業結構的優化,特別是第二、三產業發展方式調整問題。具體來說,就是注意城市規劃的合理布局,把握產業如何發展新趨勢,合理規劃第二、三產業的城區分布,引導第二、三產業從業人口比例,使得城鎮人口增長比例與第二、三產業結構增長協調發展,并利用好東盟的城市經濟效應及“一帶一路”的契機,促進城鎮化與經濟增長的協調發展。

注釋

{1}http://www.ciudsrc.com/城市化網。

參考文獻

[1]項本武,張鴻武.2013.城市化與經濟增長的長期均衡與短期動態關系-基于省際面板數據的經驗證據[J].華中師范大學學報(人文社會科學版)(3):47-54.

[2]張優智.2016.我國城市化與經濟增長之間關系的實證研究[J].武漢商學院學報(4):19-23.

基金項目:2017年廣西壯族自治區級大學生創新訓練項目:人口城市化與經濟增長關系研究,項目編號為201713638043。

作者簡介:肖思雨,女,漢族,福建福州人,廣西大學行健文理學院;姚婷為通訊作者,女,漢族,廣西柳州人,廣西大學行健文理學院,經濟師、講師,研究方向:貨幣政策理論、財務分析。