農村教育人力資本的投資、積累現狀以及反貧困路徑

祝露西 黃孝平

【摘 要】中國財政教育投資水平低,投資來源結構不合理;城鄉間財政教育投資不平衡;城鄉間財政教育投資不平衡;農村居民個人投資水平低,投資能力弱;城鄉投資差距大等等差距,導致了農村人力資本的積累緩慢,這也是城鄉收入差距不斷擴大的原因之一,而增加農村人力資本教育投資能夠提高農民接觸與利用新興技術的意愿、能力以及社會適應能力,從而增加獲得收入的渠道以及機會

【關鍵詞】教育;人力在資本;貧困與反貧困

一、農村正規教育投資狀況

(一)中國財政教育投資水平低,投資來源結構不合理。

在中國,教育投入主要有國家財政性教育經費,民辦學校中舉辦投入,社會捐贈,事業收入以及其他教育經費,其中,財政性教育經費占到了總經費的80.88% i。過去十年中國的公共教育投資總額呈不斷上漲的趨勢,其占GDP比例也不斷上漲,但2015年,我國教育經費占GDP比重為5.2%,遠低于世界平均水平(1970年,該數據為5.4%) ii,農村從2004年開始逐漸取消教育附加費,按照預算內投入占GDP比重來計算,我國公共教育投入水平則更低。

(二)城鄉間財政教育投資不平衡。

在長期的城鄉二元結構發展模式下,國家在農村教育方面的財政投資明顯不足,城鄉差距在不斷擴大,2015年全國農村與城鎮初中均教育經費支出為14487.7元,其中農村為13082.7元,低于平均水平1405元;全國農村與城鎮小學生均教育經費支出為10468.7元,其中農村為9909.85元,低于平均水平558.85元;反觀2000年,這兩者的差距為326.9元、144.4元 iii。全國初中、小學均預算內經費也可以得出類似的結果。

(三)地區間農村財政教育經費投入不均衡。

農村公共教育投入以義務教育投入為主。從公共財政預算教育經費支出來看,全國小學最高投入水平是最低投入水平的5.85倍,初中未7.67倍。小學、初中投入最多的省份分別是全國平均水平的2.32倍、3.49倍;小學、初中投入最少的省份分別是全國平均水平的40%、46% iv;由此可見,地區間教育投資水平差距之大。

二、農村居民個人教育投資分析

(一)農村居民個人投資水平低,投資能力弱,城鄉投資差距大。

在我國,由于城鄉二元結構長期存在,農業自身發展不足,城鄉差距逐步擴大。城鄉收入差距由1990年的823.9擴大到2016年的21252.8,城鄉收入比由2.2:1擴大到2.7:1 v。加上政府對城市居民的補助等,城鄉差距實際可能更大。

收入水平決定了農村的投資水平。農村居民必然會滿足了生存性需要之后才會進行發展性的教育投資。收入水平與教育投資存在著顯著地正相關關系,也就是說農村居民教育投資水平,遠低于城市居民。

三、農村人力資本積累狀況

農村勞動力受總體教育水平低

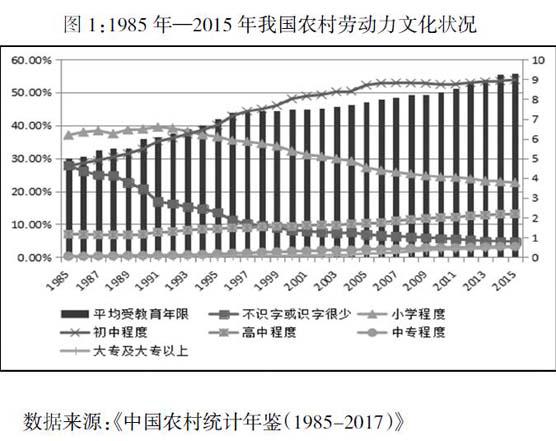

從1985年到2017年,在國家“九年義務制教育”的普及以及掃盲教育的指導下,教育投入不斷增加,我國農村勞動力的受教育狀況不斷的提高(如圖1所示),30多年不識字或者識字很少的人口比例與小學文化程度的人口比例不斷減少,分別減少大約29%和15%。同期,初中、高中、中專、以及以上勞動力比例不斷上升。勞動力平均受教育年限由1983年的4.9年增加到2014年的9.28年,增長了4.38年。截止2015年年底,我國農村勞動力中高中占比13.10%,中專及以上占比6.3%,初中文化的勞動力占比較大,占到了53%左右,小學文化占到了22.60%,且文盲與半文盲仍然占比4.70%。與全國相比,貧困地區主要受經濟發展狀況以及辦學條件等因素制約,農村勞動力受教育狀況更低。

數據來源:《中國農村統計年鑒(1985-2017)》

四、人力資本對于貧困治理的作用原理以及實現路徑

作用原理:人力資本教育投資能夠提高農民接觸與利用新興技術的意愿、能力以及社會適應能力

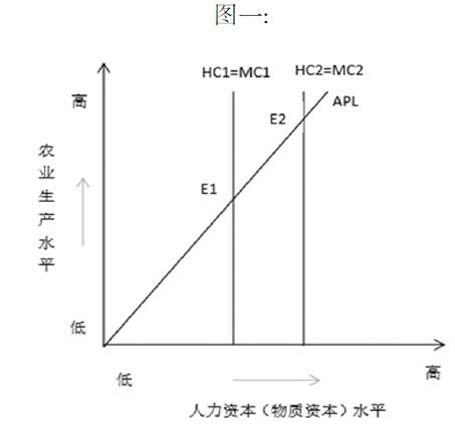

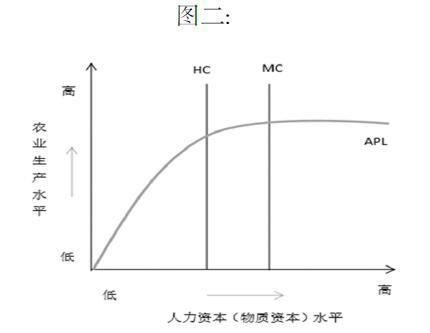

形成生產力的三要素有勞動對象、勞動資料、勞動者。勞動者的人力資本的水平與物質資本(勞動資料與勞動對象)的水平很大程度上決定了生產力水平。為了簡化模型與便于理解,姑且認為農業生產水平簡單的由人力資本水平與物質資本水平決定。

注:當人力資本(HC)與物質資本(MC)水平相符合,HC=MC時,農業生產水平(APL)快速上升,直到APL曲線與HC(MC)曲線相交于E,由于人力資本與物質資本會隨著農業生產水平的上升繼續積累,會使APL不斷越過均衡點E點,追趕著HC(MC)向上移動,移至HC1(MC1),HC與MC的增加繼續推動APL上升,不斷良性循環。

注:當人力資本(HC)與物資資本(MC)水平不相符合時,如果HC 農戶可以通過知識的不斷積累與進步,增加可用的資源數量與質量,“對于耕地來說,最要緊的是刺激因素和農民必須通過投資提高土地之有效供給相關聯的機會”[6]。由以上模型可以知道,農戶由于教育水平低下,人力資本的存量遲早會制約物質資本的有效利用與農業現代化進程,必須提高人力資本。 農民要擺脫貧困,實現農業的現代化必不可少。日本、美國等農業現代化水平較高的國家十分重視對農戶的培訓與教育,通過對農戶的基礎教育以及職業技能培訓,能過使農民擁有基本的知識與農業技術,克服錯誤落后的習俗與觀念,同時農戶接觸、采用新技術的意愿與能力也會隨之提高,在了解市場供求信息、先進的技術動態等方面由被動轉為主動。 在對人口遷移中,可以預料,不同的勞動者在了解國內其他地方較好職業的機遇的能力方面、在估計自己對這些職業是否可以勝任方面、以及對這些職業相關的失業風險的處理手段、遷移所需費用的正確估計方面等等均存在較大的差異。教育能夠有效的增強這種能力。受過良好教育的勞動者的遷移行為總會比受教育較少的勞動者具有更好的效果。所以,受過教育的人一生中在各個不同的地區收入差別是最小的[3]。教育投資提升了農戶對社會的適應能力,讓農戶能夠抓住較好的職業機遇,以及勝任這些職業,收入波動較小。

實現路徑:加大教育投資,促進受教育權的公平

基礎教育在經濟學上是一種純公共物品,應該有政府免費提供。中國農村基礎教育現狀的主要癥結就在于政府財政投入不足、農戶對于教育投資收益的“無望”以及農村教師資源的匱乏。我國地方政府對基礎教育建設往往會重城鎮,輕農村,無形中加大了城鄉教育質量的差異。教育的公平是社會公平的前提與基礎,所以在由地方政府為主體負責農村義務教育的基礎之上,中央與地方都應該確立農村教育公共支出的合理比重,并建立農村基礎教育公共支出的增長機制。由于中國地區之間經濟發展狀況差距較大,要實現區域教育的相對公平較強區域間合作是必要的,一是在教育投入方面,中央以及地方財政由東部地區向中部地區再向西部地區轉移支付。二是加強對農村教育資源的整合,提高利用效率,適當的向經濟落后地區的農村傾斜,提高農村教師福利待遇,建立起優質的城鎮學校與鄉村學校結對幫扶機制。地方財政可以為學校間教師的定期學習、互相促進提供支持。三是完善農村的基礎教育設施,建設合格的教育場所,在農村學校推進多媒體設施的建設使農村孩子能夠通過多媒體共享優質教育資源,擴寬眼界,增長見識。四是還可因地制宜,使農村教育的目標多元化,不僅僅是為了進入高等院校,而是多目標化,如建立與農業有關的職業技術學院,讓無法進入高等院校的孩子可以選擇進入農業職業學校學習先進的農業知識與技術。也應意識到雖然財政對農村教育的投資很重要,農戶個人以及家庭才是農村人力資本的投資主體,應加強宣傳,營造良好的社會風氣。使農戶有意愿對自己以及孩子在教育上進行投資。

注釋:

i 數據來源:《中國教育經費統計年鑒》(2016)

ii 數據來源:《中國教育經費統計年鑒》(2016)

iii 數據來源:《中國教育經費統計年鑒》(201-2016)

iv 數據來源:《中國教育統計年鑒》(2016)

v 數據來源:《中國統計年鑒》(2016)

【參考文獻】

[1]張艷華.農村人力資本投資、積累、收益機制研究[M].中國工人出版社,2010-08-01

[2] 方超,黃斌教育.人力資本投資能夠縮小農村居民的工資性收入差距嗎?[J].教育與經濟 第33卷 第4期 2017年8月

[3]蔡新會.中國城市化過程中的鄉城勞動力遷移研究——根據人力資本投資的視角[D].復旦大學