火災風險評估在滅火救援輔助決策中的應用

朱澤峰,鄭 燚,崔俊廣

(武警學院 研究生隊,河北 廊坊 065000)

0 引言

“風險”通常被描述為不確定性對目標的影響,或某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險是研究的對象,又是初始觀察問題的視角。“火災風險”則是基于人類行為可以干預危險、可能避免危害的基礎上的。火災風險集中探討火災的負面結果,對不特定人或一些人的生命、健康或重大財產帶來危害的一種可能性。火災風險的表達式應描述為:事件發生可能性、嚴重的后果,上述二者之間相關性,上述三者之間的時空分布與人員影響分布,人的風險感知、消防能力等。

決策是滅火救援現場最核心的工作,具有風險性、時效性、機斷性的特點。指揮決策的特點是由滅火救援現場災情的變化(客觀因素)以及部隊滅火行動(人為因素)決定的。災害現場指揮員掌握決策依據不應只是依靠經驗和現場態勢發展,更應基于科學合理的火災動力學與火災風險評估的耦合作用,二者相輔相成才能為現場決策提供科學合理高效的決策方案。

1 在滅火救援決策中應用風險評估的可行性

當代所有發生的火災幾乎均為簡單風險,即因果關系清楚并已達成共識的風險。對火災進行風險評估的過程也是對比火災風險和風險標準的過程,然后決定火災的風險與級數是否能夠接受和容忍,火災風險評估有助于風險處理決策。有研究人員論證了效用函數模型在火場指揮中的輔助決策地位[1],借助數學模型可以將不同權重指標決策方案的效用值以函數形式表示,使方案之間具有對比性,對比效用值進行決策方案擇優。

在大智移云的數據時代,智慧消防發展越來越快,但目前并沒有統一的標準,導致大量的歷史火災數據信息分散,而火災風險評估量化的難點在于數據的匱乏,如果能將消防系統中的歷史火災數據應用于量化模型,則評估的有效性和可靠性將進一步提升,指揮員的決策選優也更具科學性和高效性。

基于風險評估的火場人員疏散應用研究理論、方法和模型有很多種,就主流量化評估的方法來說,主要考慮了三個影響因子,分別是:火災動力學因子、火場中人員滅火行為特征因子、著火環境因子。這三者之間的耦合關系也是決策人員方案擇優時應考慮的因素。另一方面,基于公認的火場人員安全疏散的判定準則,指揮人員可以依據接警、出警、到場時間累加,準確把控安全疏散時間。加拿大研究人員Paul提出了多層建筑中人員沿樓梯疏散所需時間[2]的經驗公式:

當單位寬度樓梯疏散人數(p)小于800時:

T=0.68+0.081p0.73

(1)

當單位寬度樓梯疏散人數(p)大于800時:

T=2.00+0.011p

(2)

圖1為隨火災發展時間進行人員疏散的階段示意圖。

圖1 隨火災發展時間進行人員疏散階段示意圖

2 火災風險評估現狀及其與滅火救援決策的融合

火災風險辨識是最基本和最難的一個環節,是發現、識別、描述火災風險的過程,包括風險源的識別、風險事件的識別、風險原因及潛在后果的識別。相同的風險因素可能是由不同的風險源產生的,例如,火災風險可能來源于自然環境,也可能來源于社會環境。有些風險源很好判斷但是有些則不易判斷,主要難點在于對火災風險原因及潛在后果的識別,這個過程涉及歷史數據、技術分析、知情人、專家和利益相關者的意見。

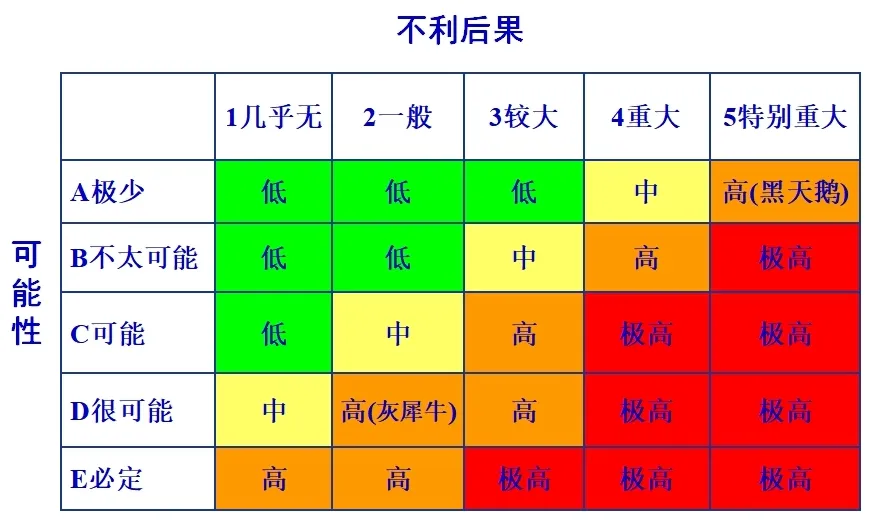

風險矩陣成為廣泛的評估工具,依賴于兩個輸入變量(風險發生的影響程度、風險發生的概率)的貢獻。雖然此方法可用于定量或定性的風險評估,但即使是改進的風險矩陣[3],其評估效果也比較粗糙,區分度不夠精確。風險矩陣依賴于風險辨識和數據,由于輸入變量的數據困境,多依賴于專家打分,這就導致兩個變量的乘積恒定時,火災風險并不能隨打分專家對于兩個輸入變量的認知與決策認知的不同而變化(如圖2所示,黑天鵝(5A)一旦出現即為特別重大事故,灰犀牛(2D)則為一般事故,然而他們卻同屬高風險級別)。這一點上與Delphi評估法[4]類似。AHP多側重于對既有或在建建筑的消防性能化設計[5]。因此,可以利用層次分析法解決權重,與風險矩陣結合。但是指揮員根據風險矩陣研判災情發展規律、制定作戰計劃、進行輔助決策是否滿足作戰需求,是否能夠提升風險認知能力,還有待于考證。

圖2 AHP與風險矩陣法聯用確定風險等級

計算機火災模擬軟件在火災風險評估中的應用也是不容忽視的。比如為預測大空間場所火災熱流場的分布、火災產生熱煙氣的流動方向[6]以及火災發展蔓延的規律[7],可用FDS模擬軟件作為研究參考。后果模擬軟件[8]可以對噴射火、閃火、BLEVE等進行詳細模擬處理與定量分析。FDS+Evac和Pathfinder軟件都可以對火災中的人員疏散提供強大的技術支撐,如規劃科學的逃生路線、組織人員疏散等。而火災中疏散準備時間并不是定值[9],目前模擬條件與現實差異的問題沒有得到很好的解決。若以上所述計算機火災模擬軟件基于合理的數據,對于基層指揮員預先研判能力有決定性的影響,對于滅火戰術、火場供水、搶險救援、多力量協同作戰以及特殊類型火災處置中都具有重要的現實意義。

區域火災風險評估大多應用于城市內部,主要基于科學合理的評估指標體系,基礎工作也是要收集大量可量化數據,諸如燃料的燃燒特性、火焰蔓延速度、建筑構件的耐火評定等。這就要求火場指揮決策人員必須靈活掌握火災動力學的相關知識,能夠應用熱暴露模型和結構模型[10]。基于區域火災風險評估可構建減小區域火災風險的決策模型[11],有助于責任轄區中隊編寫應急救援預案以及政府對該轄區的消防規劃布局。

目前正在研究基于情景構件的風險評估工具,這十分符合我國國情,具體來說是開發基于小學生安全情景的校園安全風險評估工具,為采集目標數據,需要上萬名小學生的參與。此方法的開發對校園事故處置中救援力量部署、指揮員決策以及人員疏散等具有十分重要的指導意義。

3 火災風險評估可選擇方案分析與滅火救援決策

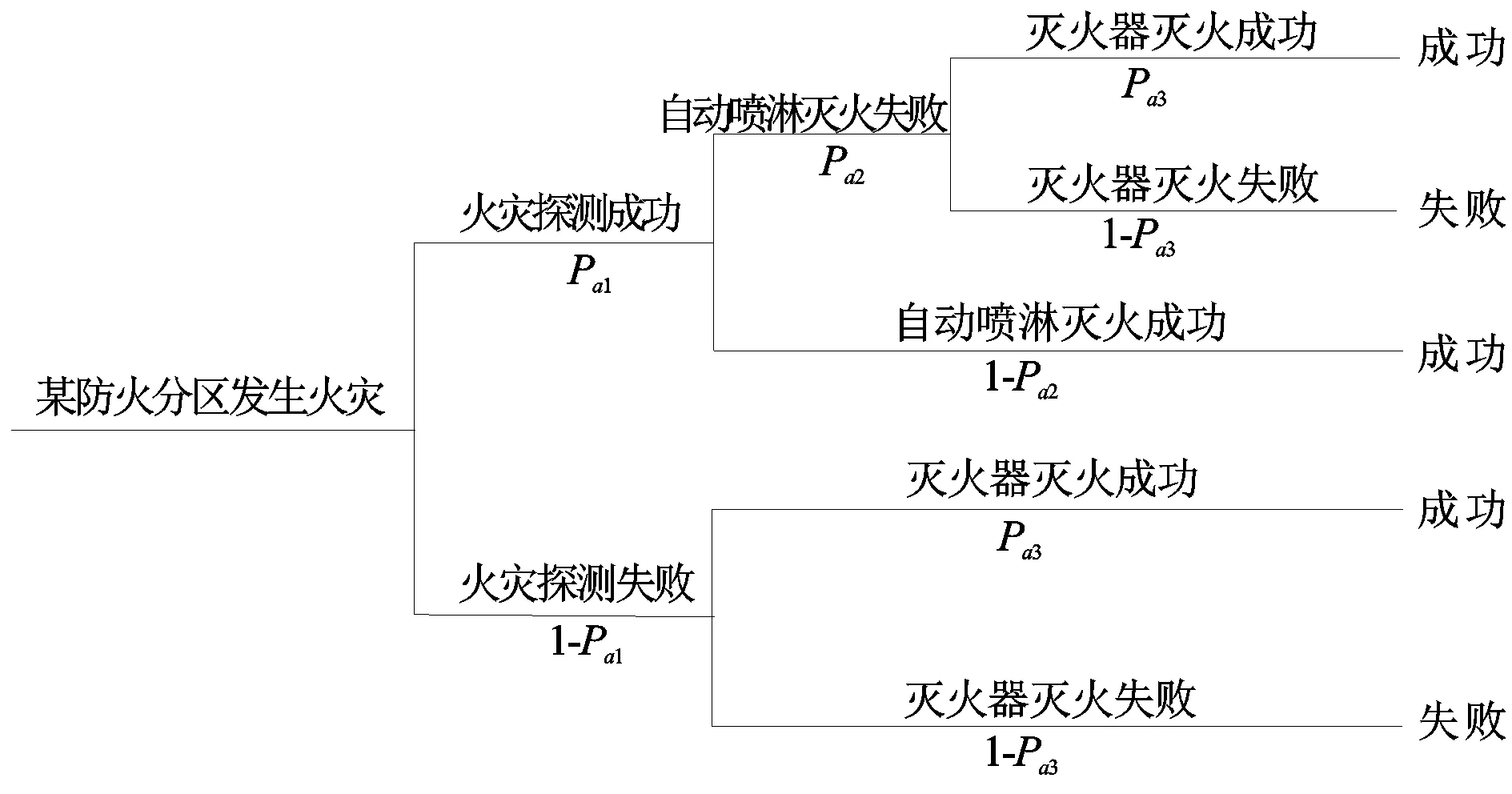

火災發展階段存在大量非確定性影響因子,這些非確定性影響因子之間也會相互耦合影響,使得火災風險評估過程存在大量的隨機因素和模糊因素。對既有建筑評估火災危險性時,要最大化地量化上述非確定性影響因子,在完善的技術評定方法的條件下得到的評估結果才更可靠,更貼近現實。但是,在實際火場中,指揮員的作戰決策更多偏向于兩個或幾個局面的風險對比,對于指揮員來說,清楚各評估方法的精確風險是不必要的,而必要的是了解哪個是最優方案,也就是風險更低的方案。為了使火災風險評估與實際消防決策融合,需要進行一定的假設和簡化,并基于決策理論[12]進行分析。在兩個或多個決策方案對比擇優時,多以效用值比對為依據。以火災初期階段(熱釋放速率相對較小,此時的火災可以被滅火器或被自動水噴淋撲滅或控制)可能導致場景的事故樹分析為例,具體見圖3。

圖3 火災初期可能導致場景的事件樹

這樣,我們根據上圖所示得到成功撲滅某初期火災的效用值為:

PFPh1=Pa1Pa2Pa3+Pa1(1-Pa2)+(1-Pa1)Pa3

=Pa1Pa2Pa3+Pa1+Pa3-Pa1Pa2-Pa1Pa3

(3)

式中,PFPh1為效用值,基于各火災場景的傷亡人數確定。

實際上,評估傷亡人數等問題相對容易,最重要的問題是選擇一種優先級比較高的決策理論方法。在風險條件下常用的決策分析方法是期望效用最大化(Maximizing Expected Utility,MEU)原則[13],主要應用于火災初期階段[14-15]。

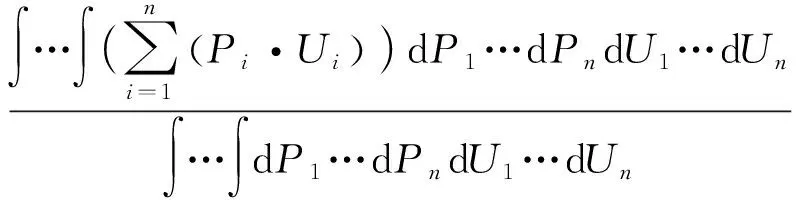

由于火災的不確定性和效用值的一定性,需要采取一種比較合理的辦法,也就是確定的概率值與效用值區間的做法,這樣比以往采取的評估方法都更加貼近實際。在對火災認知的不確定影響下,決策者可以借助SSD(Supersoft Decision Theory)方法進行方案的模糊評估,焦點問題不在于事件概率和效用值的定值,而在于明確二者區間的邊界。SSD決策分析法通過最大期望效用值Max(E(U,P))、最小期望效用值Min(E(U,P))和平均效用值Average(E(U,P))這三個參數來進行方案擇優:

(4)

(5)

Average(E(U,P))=

(6)

式中,E(U,P)是決策方案的期望效用值(expected utilities value),它是關于概率P和效用值U的函數;Pi是某事件i發生的概率值;Ui是某事件i的效用值。

在不同的火災場景需要做出方案決策時,只需要比較兩個或多個決策方案之間的上述三個期望效用值大小。

4 結語

作為定性研究火災風險的簡便方法,安全檢查表最簡便易行,決策人員應有意識地將此方法作為輔助決策的參考方法,還應具有基于FTA或ETA方法建立的危險邏輯思維。除上述最基本的快速評估方法外,決策人員還必須掌握火災動力學與概率統計學的有關內容,充分利用歷史火災數據分析研判當前火災發展階段、災情發展規律以及滅火救援戰術戰法等,將火災風險評估應用于不確定性風險較多的復雜情況,有助于滅火救援得到科學、合理、可靠的技術支撐。