混合方法視角下的跨屏用戶類型研究*

胡 蓉 唐振貴 韓 毅 王 錳

(西南大學計算機與信息科學學院 重慶 400715;2.南京大學信息管理學院 南京 210023;3. 江蘇大學科技信息研究所 江蘇鎮江 212013)

移動互聯時代,信息環境與信息技術的急速變革催生用戶信息行為的嬗變。在由智能手機、平板電腦、電子閱讀器、PC、可穿戴設備等用戶個人IT設備(Personal IT Devices, PITDs)構成的個人多屏生態系統(Personal Multiscreen Ecosystem, PME)中,跨屏行為(Cross Screen Behavior, CSB)逐漸成為新興而又常態化的用戶信息行為。總體上看,跨屏行為是移動互聯環境下由情境驅動的多設備使用行為,它有起點屏和后續屏兩個結構要素,表現為設備的切換或轉移,行為模式與路徑受任務、時間、地點、設備等情境因素影響[1]。現實生活中,用戶在不同時間、不同地點穿梭于不同屏幕間,形成鮮活生動的跨屏圖景,折射出當下一種重要的社會與經濟現象。多屏整合所構成的生態系統已成為人們工作和生活的強大引擎,用戶也逐漸被賦予新的稱謂,即跨屏用戶(Cross-Screener)。在業界,盡管蘋果生態、微軟生態、小米生態等走在了跨屏用戶研究與服務創新的前列,然而更多探索與支撐性研究亟待展開,以實現對跨屏用戶的深入洞察。本研究認為,以跨屏用戶類型分析為起點,從“類”的層次上劃分跨屏用戶類型,厘清不同類型跨屏用戶的特征與行為模式,能為深入探索跨屏行為奠定基礎;同時也將對處于跨屏生態系統不同位階的基礎設施提供商、網絡運營商、跨屏服務與應用提供商、廣告商等的運營、服務模式和智能化水平產生重要影響。

一般說來,用戶類型研究在總體上包括分類維度與指標的確定,分類數據的獲取以及分類指標的測度與分析三個方面。其中,分類指標可以是一維的,也可以是多維的;數據的獲取、測度與分析方法可以是定性的,也可以是定量的。鑒于跨屏行為有其特殊復雜性,跨屏用戶類型的確定需要綜合考量多維指標,因此,本文在研究方法上采取了定性和定量相結合的混合方法,首先基于訪談法獲取定性數據并提取跨屏用戶多維分類指標,其次利用結構化日志方法獲取數據并對各分類指標進行定量的測度與分析。上述探索性的定性研究與驗證性的定量研究形成順序設計與三角互證思路,漸進式地將跨屏用戶類型的豐富特征勾勒出來。

1 相關研究回顧

1.1 用戶分類維度與指標

在信息用戶類型研究中,不同的分析對象、分析動機與意圖會形成不同的研究視角,導致用戶分類維度與分類指標的選擇準則不同,形成不同的用戶類型與行為模式解釋。表1例舉了10篇典型文獻中的信息用戶分類維度與指標,從中可以看出,已有研究較多采用一維分類維度,其中Web1.0時代互聯網用戶分類常常采用用戶行為特征維度(尤其是行為頻次指標),而Web2.0時代社會化媒體用戶的分類則往往通過用戶屬性、用戶貢獻、UGC文本內容的語言特征、知識共享中心度、用戶價值等維度或維度組合進行劃分。進入移動互聯時代,隨著用戶個人IT設備增多,用戶信息行為的情境性更強,用戶的分類更多采用設施、技術、媒體、情境等多維組合方式進行考察。此外,動機、偏好、行為特征和游戲風格等也成為游戲用戶的常用分類維度。值得一提的是,Nagel在其多屏用戶(Multiscreeners)分類研究[11]中,參考德國Initiative D21項目[9]的分類,綜合考慮技術、媒體、設施、情境等多個維度,將多屏用戶劃分為數字門外漢(Digital Outsiders)、偶爾使用者(Occasional Users)、專業型使用者(Professional Users)、新潮用戶(Trend Users)、數字專家(Digital Pros)、數字先鋒(Digital Avant-Garde)共6個類型。跨屏行為屬于移動互聯時代用戶個人多屏生態系統下更加復雜的信息行為,本文認為,跨屏用戶的分類可以借鑒Nagel的思路,從多維分類視角出發,通過全方位考察跨屏用戶的各項分類指標從而確定用戶類型。

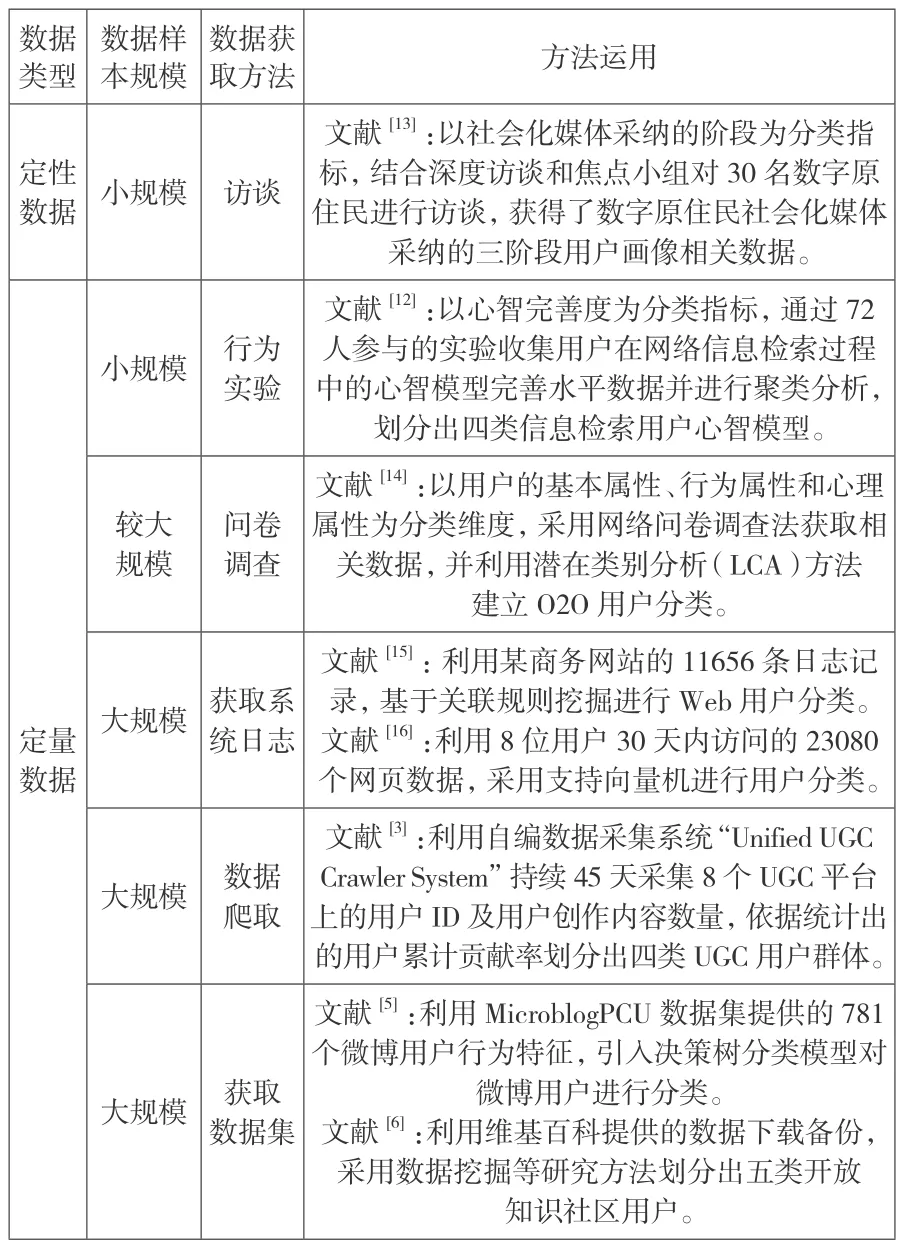

表1 用戶分類維度與指標

1.2 用戶分類數據獲取方法

表2 用戶分類數據獲取方法

本文所指分類數據獲取方法是指在獲取用戶分類指標相關數據時所采用的方法。如表2,常用的數據獲取方法適用于不同的數據類型和數據樣本規模。其中,訪談法適用于獲取小規模定性數據,特別適合于對尚不成熟的課題進行探索性研究;通過行為實驗可獲取小規模定量數據,夏子然[12]等在信息檢索用戶心智模型分類研究中采用了此法;作為常規獲取數據的方法,問卷調查可以獲得較大規模的定量數據;而對于互聯網上的大規模定量數據獲取則可采用獲取系統日志的方法,或者利用爬蟲獲取相關數據,抑或如文獻[5-6]那樣利用開放數據集展開分類研究。

1.3 用戶分類指標測度與分析

在利用獲取的數據進行分類指標測度與分析方面,近年來常用的方法可歸結為兩類,即基于行為及相關特征分布的用戶分類與基于機器學習的用戶分類。其中,基于行為及相關特征分布的用戶分類是最基本的方法,側重采用統計學方法考察相關特征量的統計規律,或對不同特征量分布之間的相關性進行考量。苑衛國[17]通過爬取新浪微博的用戶信息,從用戶屬性和行為屬性維度,對用戶粉絲數、關注數、微博數、收藏數、轉發數和評論數等進行的分布統計研究以及相關文獻[18-22]從不同應用視角對相關特征分布進行的實證分析屬于此類。與此相對應,基于機器學習的用戶分析主要采用機器學習領域成熟的聚類和分類算法,利用提取的相關分類指標數據構建特征向量,進而實現用戶分類或聚類。此法特別適合于大數據環境下的信息用戶分類研究,其中K-Means方法[23,24]、K-Medoids方法[25]、KNN方法[26]最為常用。此外,王強[3]在對社交網絡用戶分類、Liu[8]等在對移動用戶進行分類研究時均采用了決策樹方法;劉忠寶[16,27.28]利用支持向量機或改進的支持向量機(如多標記支持向量機、核向量機)對網絡用戶進行分類;周國濤等[15]利用關聯規則構造分類器實現網絡用戶分類;沈模衛等[29]構建了基于人格特征的BP神經網絡分類模型,利用人格測量數據對即時通訊用戶進行分類;張予瑤[30]則提出正則化樸素貝葉斯的用戶分類算法,以實現用戶的預分類和個性化服務信息的推送。

通過對信息用戶分類相關研究的梳理,結合跨屏行為特征與當前研究現狀[1],本文認為:①鑒于移動互聯時代用戶跨屏行為的情境性和相對復雜性,跨屏用戶分類維度宜采用多維分類方式。②當前缺乏對日常跨屏行為相關數據的獲取方法。盡管艾瑞咨詢開發了跨屏用戶行為研究的iMediaMatrix產品[31],愛奇藝也推出了跨屏識別同一用戶以及多屏互通技術,但上述產品與技術主要側重于獲取特定視頻瀏覽情境下用戶的跨屏行為數據,無法獲取用戶在日常多種任務情境下更為廣泛與多樣化的跨屏行為相關數據。為此,學界也在積極探索能更加有效地獲取用戶日常跨屏行為相關數據的通用方法。③結合表2中用戶分類數據獲取方法,對于跨屏用戶類型研究而言,實施行為實驗有較大難度;而利用系統日志和數據爬取方式難以獲得涉及多種任務情境、多個設備的完整跨屏行為鏈條上的所有相關數據;當前缺乏跨屏行為相關數據集,而問卷調查屬于橫截面式單次數據獲取方法,對于天然蘊含“時間流”特征的跨屏行為研究而言仍舊存在不適應性。

鑒于目前對新興的跨屏行為研究尚處于探索階段,為此,本文采取定性和定量相結合的混合方法進行小規模探索性研究。首先,基于訪談法獲取定性數據并提取跨屏用戶多維分類指標;其次,利用結構化日志方法獲取數據,以初步解決表2所列各方法在跨屏行為研究中遇到的問題;最后,利用獲得的數據對各分類指標進行定量的測度與分析,主要采取基于行為及相關特征分布的分析方法。上述探索性的定性研究與驗證性的定量研究形成順序設計與三角互證思路,實現了從數據中產生分類,又從數據中驗證分類,從而漸進式地將跨屏用戶類型的豐富特征勾勒出來。

2 基于訪談法的跨屏用戶分類指標提取

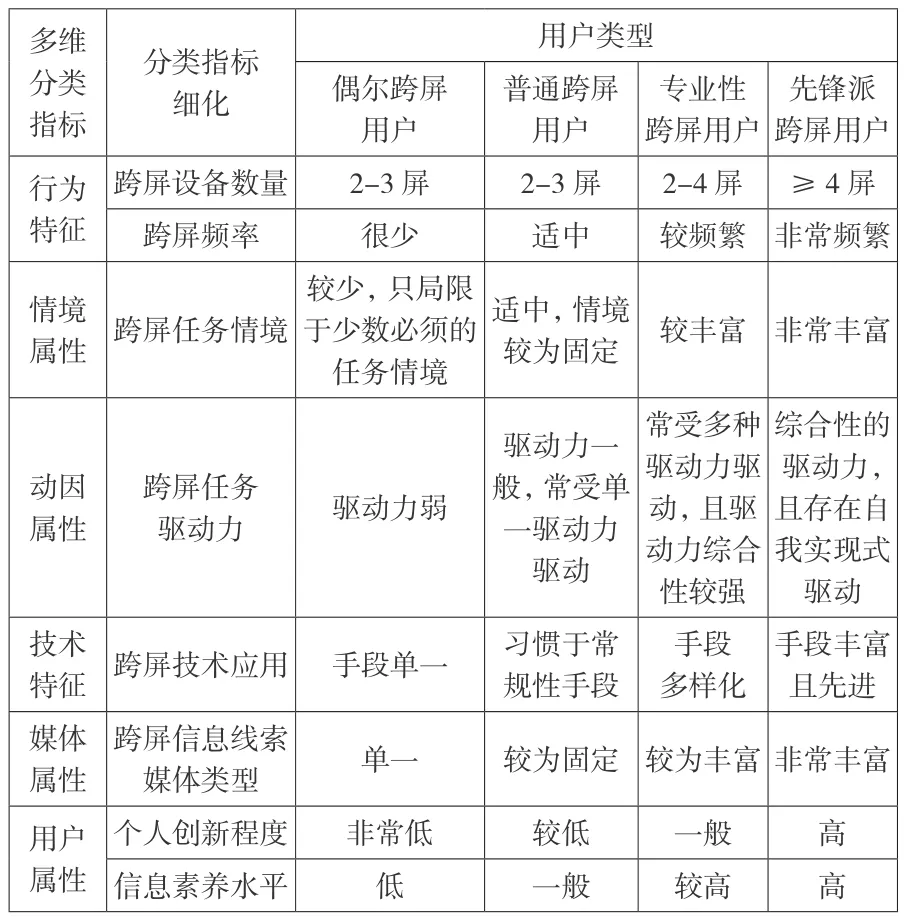

表3 跨屏用戶分類指標

在研究課題尚不成熟的情況下,利用訪談法了解跨屏用戶的行為與相關情況,通過獲取的定性數據初步確定跨屏用戶多維分類指標,是較為可行的方法。本研究共訪談了53名跨屏用戶,其中男性22人,女性31人。如表3,研究提取出行為特征、情境屬性、動因屬性、技術特征、媒體屬性、用戶屬性共6個維度的分類指標,并根據訪談數據初步劃分出四類跨屏用戶類型,即偶爾跨屏用戶(Occasional Cross-Screener)、普通跨屏用戶(Ordinary Cross-Screener)、專業性跨屏用戶(Professional Cross-Screener)以及先鋒派跨屏用戶(Avant-Garde Cross-Screener)。

行為特征維度的分類指標涉及“卷入度”[32]問題。即對跨屏行為的參與程度,包括跨屏設備數量與跨屏頻率。訪談中除先鋒派跨屏用戶的設備數量會超過4屏之外,其余跨屏用戶設備數量基本在2—4屏之間,四類用戶的跨屏頻率分布由“很少”到“非常頻繁”。

情境屬性維度方面。本研究主要析出了工作、學習、購物、外出、視頻瀏覽等跨屏任務情境。研究表明,偶爾跨屏用戶的跨屏任務情境較少,只局限于少數必須的任務情境,如“#27:我很少跨屏,除非偶爾想起要把手機上兒子的照片傳到QQ空間時,才會先傳到電腦上,再到電腦上去操作”;普通跨屏用戶的跨屏任務情境較為固定,如“#08:我一般轉移學習資料的時候會跨屏,我會定期將資料從手機轉到電腦”。相比之下,專業性跨屏用戶和先鋒派跨屏用戶的跨屏任務情境則豐富得多,各類任務情境均成為他們常態化的跨屏情境。

動因屬性維度方面。訪談主要析出了生理驅動(追求身體上的舒適)、安全驅動(尋求數據、隱私或支付方面的安全保障)、經濟與效率驅動(尋求經濟成本的降低或效率的提高)、社交驅動(為更好地維持或鞏固與親人、同學、朋友之間的親情或友情)、個人信息管理驅動(因保存或整理個人信息而產生跨屏行為)、時間與地點驅動(因時間或地點的不同而產生跨屏行為)等多種跨屏任務驅動力。具體到跨屏用戶類型,偶爾跨屏用戶因不喜歡或不習慣跨屏,因此即便面對安全、經濟與效率等各種任務驅動力,其跨屏動機也較弱;普通跨屏用戶常受單一驅動力(如個人信息管理)驅動而跨屏;專業性跨屏用戶常受多種驅動力驅動,且驅動力綜合性較強,如“#20:比如淘寶會有定點秒殺,如果我在外面我就會用手機搶(經濟與效率驅動),然后回去后在PC上支付,因為我擔心在手機上支付不安全(安全驅動)”;值得一提的是,先鋒派跨屏用戶的跨屏任務驅動力已經不局限于上述各種單一或綜合性的驅動力,其追求個人創新的特性以及高信息素養水平,會促使他們自發去嘗試各種各樣的跨屏任務、技術與媒體,形成自我實現式的驅動力,如訪談中“#53:我樂于嘗試各種新鮮的跨屏任務情境與技術”。

技術特征維度方面。偶爾跨屏用戶的跨屏手段較為單一,如“#30:我是手機控,一般操作都在手機上進行,實在需要在電腦上編輯時才將手機上的文件用QQ傳到電腦上”;普通跨屏用戶在跨屏技術應用方面則習慣于一些常規性手段,如“#34:閱讀文獻時我有兩種方案,如果是PC上下載的文獻,會用數據線連接傳到手機上查看閱讀;手機上下載的文獻,則上傳到百度云,再用PC下載閱讀”;專業性跨屏用戶的跨屏手段更加多樣化;先鋒派跨屏用戶的手段豐富而先進,如“#53:iOS10中有一個Handoff功能,可以讓你在不同的蘋果設備上共享你的操作進程,簡單來說,你可以在 iPhone上給郵件寫個開頭,然后在 Mac 接著寫下去,或在 Mac上瀏覽網頁,然后在 iPad 上繼續瀏覽同一頁面”。

對于媒體屬性維度,主要涉及跨屏信息線索媒體類型指標。其中信息線索在本研究中主要指用戶在跨屏時,在起點屏和后續屏之間作為“接力棒”傳遞的信息;信息線索媒體類型主要包括文字、圖片、音頻、視頻、文件、鏈接等。訪談表明,偶爾跨屏用戶使用的信息線索媒體類型較為單一(如照片),普通跨屏用戶使用的信息線索媒體類型較為固定(如文件、鏈接),相比之下,專業性和先鋒派跨屏用戶使用的信息線索媒體類型更為豐富。

用戶屬性維度包括個人創新程度以及信息素養水平兩個指標。其中,個人創新程度是指個人傾向使用一個新的IT產品的程度[33],如“#53:我喜歡使用蘋果生態圈的產品,因為它的產品跨屏體驗很好,它的新產品出來我會去購買使用”體現出該跨屏用戶較高的個人創新程度,而“#38:總體感覺跨屏時因為對各種軟硬件還有些不熟悉,有時會有些迷茫”則表現出此跨屏用戶較低的信息素養水平。

依據上述分類指標對53個樣本進行歸類,發現其中普通跨屏用戶(22人)和專業性跨屏用戶(22人)占絕大多數,偶爾跨屏用戶(6人)和先鋒派跨屏用戶(3人)相對較少,這也為后續結構化日志研究中的配額抽樣(Quota Sampling)提供了依據。

3 基于結構化日志的跨屏用戶分類指標測度與分析

在確定上述分類指標基礎上,本研究執行了由29位跨屏用戶連續10天參與的跨屏體驗日志研究。研究首先通過問卷招募與基準測試,以4:12:11:2的配額抽樣比例甄選出偶爾、普通、專業性、先鋒派四類跨屏用戶類型的參與者共29位。其次要求參與者每天每次產生跨屏行為時即填寫結構化日志,真實記錄自己該次跨屏行為的任務情境、跨屏原因、使用的設備、跨屏工具或手段、跨屏信息線索媒體類型等相關數據。由此,日常動態性、離散性的跨屏行為數據通過用戶的自我報告方式縱向、有序地被收集起來,為跨屏用戶分類指標的測度與分析奠定了基礎。最后,進行跨屏用戶各項分類指標的統計分析,分析結果如圖1。

圖1 各類跨屏用戶分類指標統計分析

圖1 (a)統計出了各類跨屏用戶每日跨屏頻率的最大、最小和平均值,其中先鋒派跨屏用戶類型每日最少跨屏2次,最多10次,平均跨屏次數為5.3次;專業性跨屏用戶和普通跨屏用戶類型的跨屏次數較為接近;偶爾跨屏用戶類型每日跨屏最少0次,最多3次,平均跨屏次數1次。設備類型數量方面如圖1(b),整個10天跨屏體驗日志研究期間,先鋒派跨屏用戶類型使用設備類型數為4—9種,專業性跨屏用戶類型使用設備類型數為2—5種,普通跨屏用戶類型為2—3種,偶爾跨屏用戶通常為2種。由此,本研究認為上述行為特征維度的“卷入度”(包括跨屏頻率與跨屏設備數量)在跨屏用戶類型劃分時具有的較高識別度和區分度。

由圖1(c-f)可知,各類跨屏用戶的跨屏任務情境數、跨屏原因數量、跨屏技術應用數量、跨屏信息線索媒體類型數量總體上呈遞增趨勢,這也從定量視角驗證了本文所劃分出的四類用戶之間的特征差異。對個人創新程度以及信息素養水平兩個指標的評估,本研究主要利用參與者招募時獲得的各類參與者自評量表進行統計,量表采用五級Likert 量表形式(各數字代表了從“完全不同意”到“完全同意”的程度,其中,1=“完全不同意”,2=“不同意”,3=“不確定”,4=“同意”,5=“完全同意”)。由圖1(g-h)可知,先鋒派跨屏用戶的個人創新程度和信息素養水平均很高,而專業性、普通以及偶爾跨屏用戶對自己的個人創新程度和信息素養水平的不確定性甚至否定態度逐漸遞增。

綜上,訪談與結構化日志混合形成的順序設計思路,漸進式地勾勒出跨屏用戶類型的豐富特征,也以三角互證方式驗證了跨屏用戶分類指標的有效性。

4 跨屏用戶分類服務對策

本研究析出的偶爾、普通、專業性和先鋒派四類跨屏用戶類型,為后續更細粒度區分不同用戶類型展開跨屏研究與個性化跨屏服務奠定了基礎。筆者認為,可以從跨屏用戶自身內在“素養提升”與外在“跨屏服務供給”兩個視角探討相關對策。

首先,跨屏行為是移動互聯環境下產生的新興用戶信息行為,不同跨屏用戶類型有著不同的跨屏行為偏好與能力特征,目前跨屏信息素養較高的先鋒派畢竟是少數。因此,為適應移動互聯時代逐漸常態化的多屏生活圖景,讓多屏整合所構成的個人多屏生態系統充分發揮其在人們生活和工作的強大引擎作用,提升用戶的跨屏信息素養是關鍵。通過幫助用戶加強對跨屏行為及其規律的認知,增強用戶跨屏行為意識,拓展用戶對跨屏情境、跨屏工具或手段的匹配、選擇與利用技能,改善用戶自身的個人跨屏信息管理方式,可逐步實現用戶跨屏信息素養的提升。

其次,跨屏行為相關研究與服務對策均應考慮跨屏用戶的差異性,關注不同用戶的需求與體驗,針對不同類型的用戶進行個性化的跨屏服務設計。針對具體的跨屏服務領域,如跨屏服務設備設計、跨屏營銷與商業服務、個人跨屏信息管理、跨屏系統設計、界面設計、人機交互設計、用戶體驗設計以及移動數字圖書館、移動搜索引擎、各垂直移動搜索應用等,應以“分類服務觀”為導向,設計個性化的智慧跨屏服務,使服務自動知曉用戶的跨屏意圖,進而改善用戶的跨屏服務體驗,上述目標應該成為跨屏服務設計的更高追求。

5 結語

跨屏用戶類型研究能為跨屏服務相關領域提供決策參考。本文在對信息用戶分類研究所涉及的分類維度與指標、分類數據獲取方法、分類指標測度與分析三個方面進行綜述基礎上,結合跨屏行為的特征,采用訪談與結構化日志混合的順序設計與三角互證思路展開實證研究,將跨屏用戶劃分為偶爾跨屏用戶、普通跨屏用戶、專業性跨屏用戶和先鋒派跨屏用戶四類,并從跨屏用戶自身內在“素養提升”與外在“跨屏服務提供”兩個視角探討了相關服務對策。未來可以“分類服務觀”為導向,設計更具個性化的智慧跨屏服務,不斷改善用戶的跨屏服務體驗,提升用戶的跨屏信息素養。

(來稿時間:2017年10月)