中小學體育教師情緒智力對工作投入的影響:綜合幸福感的中介作用

張欣欣,張 凱

(北京體育大學,北京 100084)

體育教師因職業(yè)的特殊性,不能完全像其它學科教師一樣進行課堂教學,工資待遇不高、領導重視不夠、社會地位較低等在一定程度上造成體育教師職業(yè)認同感不高、外部動機、內部動機不足,進而工作投入較少,直接影響工作績效。李敏(2014)表示教師的工作投入不僅對教師的職業(yè)規(guī)劃與未來發(fā)展造成影響,對學生的學業(yè)成績和身心成長也有影響[1]。趙德平(2015)研究指出薪酬激勵能夠影響教師的工作績效[2],但薪資、環(huán)境等外部資源總是難以完全滿足每一個人,張宏如(2013)通過實證發(fā)現(xiàn)情緒智力、自我效能等心理資本對創(chuàng)新績效有直接影響[3],所以內部資源的開發(fā)逐漸引起關注。

Schaufeli(2003)總結工作投入是個體擁有較高的能量和對所從事工作具有強烈的認同感[4]。目前對工作投入的研究多采用實證研究,研究對象多元[5],使用的量表較多,比較公認的是Schaufeli等(2002,2004)修訂的工作投入量表,分為活力、奉獻、專注3個維度[6-7]。

已有學者開始關注情緒因素對工作投入的影響。胡琳梅(2016)認為情緒是影響教師教學行為和工作投入的重要變量[8]。國外關于教師情緒的研究起步較早,Mayer等(1990)指出情緒智力可劃分為識別自己與他人的情緒、調節(jié)自己與他人的情緒、運用信息解決問題等能力[9]。Isen,Johnson(1985),朱聯(lián)紅(2014),徐富明、茄學萍(2016)等指出教師的情緒智力對自我效能感、身心健康、工作滿意度和教學效果有深遠影響[10—12]。Wong和Law(2002)編制了WLEIS量表,將情緒智力劃分為自我情緒覺察、他人情緒評估、情緒運用、情緒管理等維度[13]。

綜合幸福感是反映教師職業(yè)幸福感和自我效能感的一個重要指標。李永周等(2015)研究發(fā)現(xiàn)自我效能感對工作績效有正向影響[14],劉錦濤、周愛保(2016)也表示情緒調節(jié)自我效能感可以間接影響教師的工作投入[15],沈藝、周箴(2016)指出自我效能感在工作壓力對職業(yè)幸福感的影響中起部分中介作用[16],趙斌等(2012)也指出職業(yè)幸福感是教師職業(yè)價值觀、動機、發(fā)展目標、情感體驗、社會關系、人格特征等內部因素與職業(yè)特性相互作用的一種高級情感[17]。苗元江(2003)編制的綜合幸福感量表中,人格成長、自我價值、生命活力、友好關系、利他行為反映個體的心理幸福感,生活滿意反映個體的主觀幸福感[18],國內多是對教師主觀幸福感的研究。趙斌、唐海朋(2014、2016)等人的調查結果顯示工作投入及各因子與教師的職業(yè)幸福感及各因子顯著相關,可正向預測職業(yè)幸福感[19—20]。

綜上可見:情緒智力、綜合幸福感與工作投入存在相關,情緒智力等心理變量可預測工作投入,工作投入能預測職業(yè)幸福感或主觀幸福感等心理變量。本文將深入探討體育教師工作投入的影響機制,建立并檢驗綜合幸福感在情緒智力和工作投入間的中介模型,探究是否可從心理層面影響體育教師的工作投入。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象 以中小學體育教師情緒智力對工作投入的影響:綜合幸福感的中介作用為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法 利用中國知網,以“工作投入”并含“教師”(共計77篇)、“情緒智力”并含“教師”(共計38篇)、“職業(yè)幸福感”并含“教師”(共計96篇)、“主觀幸福感”并含“教師”(共計82篇)、“生活幸福感”并含“教師”(共計3篇)為主題詞,檢索核心期刊和CSSCI,查閱所有摘要后,選取其中50余篇作為本研究文獻資料的主要來源。

1.2.2 問卷調查法 2017年7月6-8日,在第7屆全國中小學優(yōu)秀體育課教學觀摩展示活動各分賽場,采用方便抽樣的形式當場向體育教師發(fā)放并回收問卷。共發(fā)放400份問卷,回收352份,有效問卷287份,有效回收率82%。其中男教師217人,女教師70人;小學教師112人,初中教師122人,高中教師53人;教齡0~5年的55人,6~10年的57人,11~15年的26人,16~20年的53人,21~25年的51人,26年以上的45人。問卷具體包括:

1.2.2.1 工作投入量表 采用Schaufeli等編制的工作投入量表(UWES)。該量表含3個維度共17個條目(其中活力6個條目、奉獻5個條目、專注6個條目),采用7點計分對體育教師工作投入進行測量,“1”為“完全不符合”,“7”為“完全符合”。分量表α分別為0.832、0.896、0.84,總量表α=0.945。驗證性因素分析結果:χ2/df=3.556,RMSEA=0.095,NFI=0.884,GFI=0.842,CFI =0.913,IFI=0.914,擬合指數(shù)均可以接受。

1.2.2.2 情緒智力量表 采用Law和Wong(2002)編制的情緒智力量表(WLEIS)。該量表含4個維度共16個條目,分為評估自我情緒(SEA)、評估他人情緒(OEA)、情緒使用(UOE)、情緒控制(ROE),各4個條目。采用7點計分測量體育教師的情緒智力,“1”為“完全不符合”,“7”為“完全符合”。分量表α分別為0.865、0.849、0.851、0.890,總量表α=0.935。驗證性因素分析結果:χ2/df=2.956,RMSEA=0.083,NFI=0.904,GFI=0.893,CFI=0.934,IFI=0.934,擬合指數(shù)可以接受。

1.2.2.3 綜合幸福感問卷 用苗元江(2003)編制的綜合幸福問卷(MHQ—50)。選取該問卷的5個維度共33個條目,其中生活滿意5個條目、人格成長9個條目、自我價值5個條目、生命活力6個條目、友好關系3個條目、利他行為5個條目。采用7點計分測量體育教師的綜合幸福感,“1”為“完全不符合”,“7”為“完全符合”。分量表α分別為0.891、0.908、0.914、0.927、0.914、0.898,總量表α=0.968。驗證性因素分析結果:χ2/df=2.877,RMSEA=0.081,NFI=0.834,GFI=0.757,CFI=0.884,IFI=0.885,擬合指數(shù)稍差,但也能接受。

1.2.3 數(shù)理統(tǒng)計法 主要采用SPSS19.0和AMOS17.0對數(shù)據(jù)進行分析。為避免數(shù)據(jù)來源相同造成較嚴重的共同方法偏差,依據(jù)周浩等(2004)提出的共同方法偏差檢驗方法——驗證性因素分析,原理是設定公因子數(shù)為1,如果結果顯示擬合指數(shù)較好,則證明存在較嚴重的共同方法偏差[21]。驗證性因素分析結果顯示:χ2/df=3.131,RMSEA=0.086,NFI=0.636,GFI=0.545,CFI=0.718,IFI=0.719,擬合指數(shù)較差,說明不存在嚴重的共同方法偏差問題。

表1 不同學段體育教師在各個變量上的描述性統(tǒng)計

表2 不同學段體育教師在工作投入、情緒智力、綜合幸福感差異比較的方差分析

表3 變量及各維度間的相關分析

2 結果與分析

2.1 不同學段的體育教師工作投入、情緒智力和綜合幸福感的差異 從表1和表2的單因素方差分析可以看出:不同學段體育教師在工作投入和情緒智力方面的F值未達到統(tǒng)計顯著水平(P﹥0.05),在綜合幸福感方面的F值達到顯著水平(P<0.05),使用Tukey HSD法進行事后檢驗,結果表明:就綜合幸福感而言,小學體育教師顯著高于高中體育教師,初中體育教師也顯著高于高中體育教師。

2.2 中小學體育教師工作投入、情緒智力和綜合幸福感的相關分析 如表3所示,工作投入、情緒智力、綜合幸福感及其子維度之間均呈顯著正相關(P<0.01),其中情緒智力與工作投入的相關程度大于情緒智力與工作投入各子維度的相關;情緒智力與綜合幸福感的相關程度大于情緒智力與綜合幸福感各子維度的相關;綜合幸福感與工作投入的相關程度也大于綜合幸福感與工作投入各子維度的相關。且情緒智力和綜合幸福感的相關程度大于綜合幸福感和工作投入的相關,也大于情緒智力和工作投入的相關。

2.3 中小學體育教師綜合幸福感的中介效應檢驗 變量間的關系滿足中介檢驗條件,如表4所示:第1步將情緒智力作為預測變量,綜合幸福感作為結果變量代入回歸方程,結果顯示情緒智力能顯著預測綜合幸福感;第2步將綜合幸福感和情緒智力作為預測變量,工作投入作為結果變量逐步代入回歸方程,結果顯示綜合幸福感和情緒智力都能顯著預測工作投入。

表4 變量間關系的回歸分析

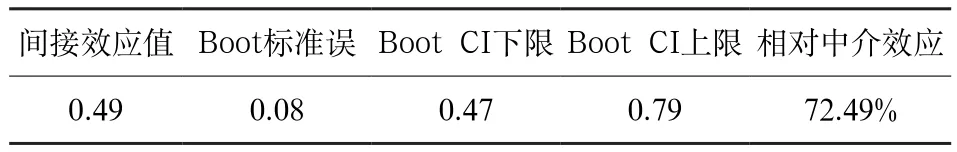

依據(jù)偏差校正的百分位Bootstrap區(qū)間估計法進行中介效應檢驗,方杰等(2012)表示偏差校正的百分位Bootstrap法提供了較為準確的置信區(qū)間估計,統(tǒng)計功效最高,原理就是將原來的數(shù)據(jù)進行有放回式的再抽樣,利用Hayes(2012)編制的PROCESS進行統(tǒng)計,將其樣本量擴大至5000,若置信區(qū)間不包括0,則中介效應存在,若包括0,則說明中介效應不存在[22—23]。

表5 綜合幸福感在情緒智力對工作投入影響的中介效應分析

由表5可知:中介效應的置信區(qū)間不包括0,則綜合幸福感在情緒智力對工作投入影響的中介效應顯著,間接效應值是0.49。又因為情緒智力(如表4所示)能直接預測工作投入,所以,綜合幸福感在情緒智力對工作投入影響中發(fā)揮部分中介作用,相對中介效應值(間接效應值/總效應值)為72.49%。

3 討 論

3.1 不同學段體育教師的綜合幸福感存在差異 單因素方差分析結果表明:小學體育教師的綜合幸福感顯著高于高中體育教師,初中體育教師的綜合幸福感也顯著高于高中體育教師。這一結果與劉文華(2011)的研究一致:教師任職學段對其幸福感的影響差異顯著,小學和幼兒園教師的幸福感最高,且男教師的幸福感比女教師低[24]。小學階段女教師數(shù)量居多,工作壓力相對來說也較小,與(張興貴,郭揚,2011)工作壓力與主觀幸福感存在負相關的研究一致[25]。初中階段體育加試成為中考的一部分,初中體育教師的社會支持較多,包括學校領導的重視和學生家長的關注。應試教育下,尤其面臨高考,學校領導和學生家長更加關注孩子的文化成績,相對來說高中體育教師的社會支持來源較少。與宋佳萌、范會勇(2013)的社會支持對個體的主觀幸福感和生活滿意感有顯著正向影響的研究相符[26]。

3.2 情緒智力與綜合幸福感的相關較高 本研究的相關分析結果顯示:工作投入、情緒智力、綜合幸福感及其子維度間均呈顯著正相關,且情緒智力與綜合幸福感的相關程度相對來說比情緒智力與工作投入以及工作投入與綜合幸福感的相關程度都要高。說明體育教師評估自己和他人情緒的能力、情緒使用和控制的能力越強,就越能獲得更多的信息來支配自己的行為(Mayer等,1990)[9],自己的生活滿意感、心理幸福感也就越高。

3.3 綜合幸福感在情緒智力對工作投入影響中的中介作用顯著 中介效應結果表明,情緒智力可以直接預測工作投入,與Zeidner(2004)、胡偉科(2007)、張輝華(2011)、姚計海(2013)、侯敏(2014)、李永占(2016)等人的研究均顯示情緒智力對工作績效、教學效能感有顯著的正向預測作用,教師的情緒智力及各維度也與教師職業(yè)倦怠及各維度呈顯著負相關[27—32]的結果一致。情緒智力可通過綜合幸福感的中介作用預測工作投入,情緒智力正向促進積極職業(yè)心態(tài)的提升,進而又影響教師的工作滿意度、組織承諾和工作績效[11],其中積極心態(tài)是友好關系、人格成長、生命活力、利他行為等維度的共同特征。人格可以預測主觀幸福感,心理資本、情緒智力等對教師主觀幸福感有積極作用[5]。教師的自我效能感越高,面對挫折時越能積極應對,也更善于利用各種資源,包括人際資源(友好關系),其幸福感就越強[33]。任務型(包括自我效能感和心理韌性等)和人際型心理資本可促進工作投入[34]。研究帶來的啟示是:可通過情緒智力和綜合幸福感等心理資本的建設,促進體育教師的工作投入。本文并沒有探討具體維度的預測力,今后研究可進行細化分析。

4 結 論

1)中小學體育教師在工作投入和情緒智力方面不存在差異,就綜合幸福感而言,小學體育教師顯著高于高中體育教師,初中體育教師也顯著高于高中體育教師。

2)中小學體育教師的情緒智力、工作投入、綜合幸福感及其子維度間存在顯著正相關。

3)綜合幸福感在中小學體育教師情緒智力對工作投入的影響中起部分中介作用。