西班牙悲風,詩人洛爾迦

文_張喁

“我熱愛這片土地。我所有的情感都有賴于此。泥土、鄉村,在我的生命里鍛造出偉大的東西。”洛爾迦的西班牙,究其根本,它不屬于人們司空見慣的“西方文明”。

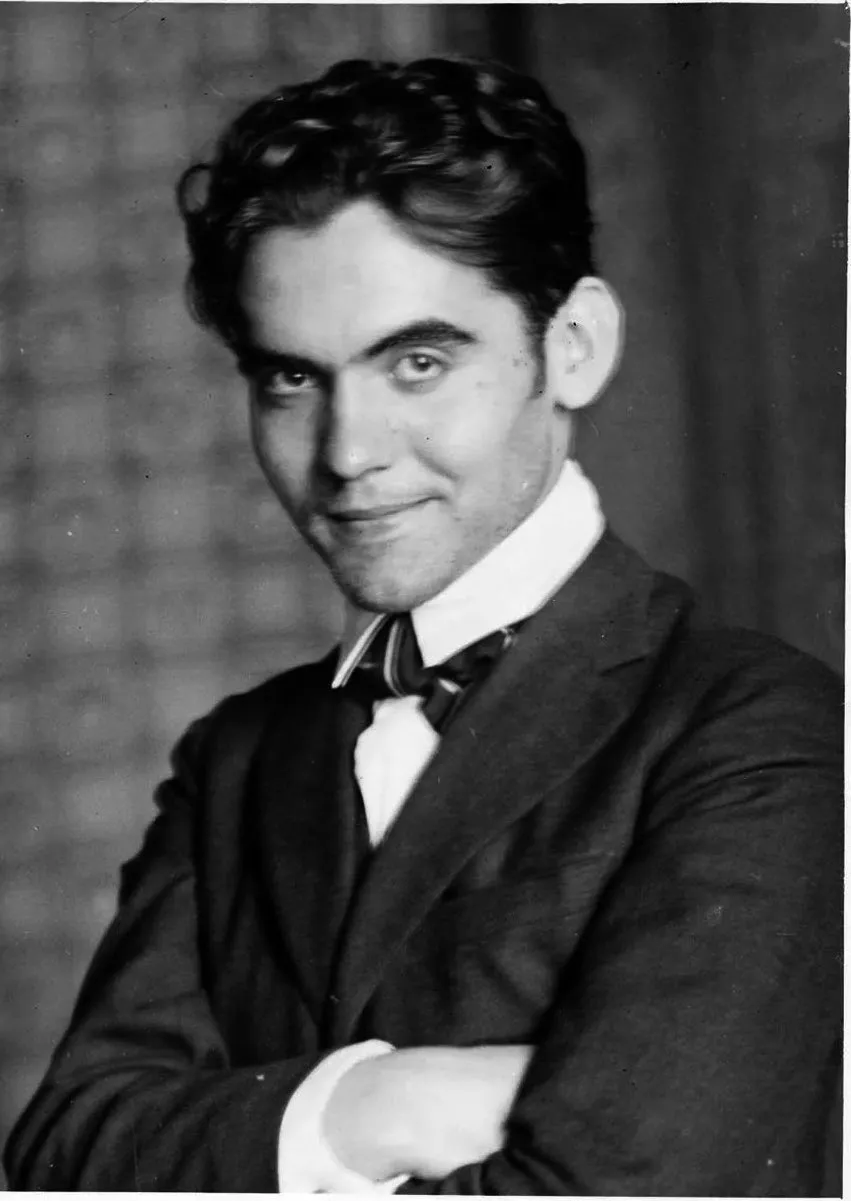

費德里科·加西亞·洛爾迦(Federico Garcia Lorca,1898—1936),20世紀最偉大的西班牙詩人

漢語的洛爾迦

談論洛爾迦首先就要談論到他的死。他的死在世界文學史上如此令人矚目,因為20世紀30年代西班牙內戰的背景,可以說有點耀眼。而他的死因近百年來蹊蹺成謎,即便在2009年以后幾乎被后世研究者掃除全部疑竇——沒錯,他就是被法西斯、西班牙國家主義者、宗教保守勢力秘密處決的——但詩人的尸骸至今下落不明。加之洛爾迦并不是一個振臂一呼的革命者,他只是一名詩人,這就不能不說是人類文明的污點,世紀滄桑暗藏的恥辱。

在《新教育家》雜志往期的“大師”欄目中,筆者介紹過一位本土詩人,同樣死于戰亂的20世紀上半葉,同樣死因成謎,尸骨無存,他就是郁達夫。和洛爾迦一樣,郁達夫同樣不是一個革命者、反抗者,只是和左翼若即若離,但在右翼勢力的眼里,這同樣構成威脅。郁達夫是一個寫舊體詩的詩人,除了那句放浪而著名的“曾因酒醉鞭名馬,生怕情多累美人”,他的舊體詩對后世沒有什么影響力。洛爾迦的詩在20世紀30年代經由戴望舒不經意中匆忙翻譯成中文,再由施蟄存校訂和潤色,卻像對后世新詩埋下了一顆定時炸彈,于70年代朦朧詩伊始的時代爆發出巨大而徹骨的影響力。

戴望舒譯洛爾迦以啟蒙讀物的方式,在年輕人中悄悄流傳,成為早期“朦朧詩”的藝術源頭之一。圖為1986年到成都參加“星星詩歌節”的詩人們,前面是北島、舒婷,后面有顧城、王寅、謝燁

戴望舒對洛爾迦的翻譯,雖然數量只有32首,很多組詩都沒有完整翻譯過來,但卻不是一般意義上的文化譯介,而是基于譯者本人也是寫出了《雨巷》的新詩詩人。藉由翻譯洛爾迦,戴望舒進入了洛爾迦以及西班牙傳統文化的聲音的奧秘,用洛爾迦的西班牙謠曲的神秘韻律幫助發明和更新了漢語白話文。戴望舒翻譯洛爾迦《海水謠》——

在遠方

大海笑盈盈

浪是牙齒

天是嘴唇

可以說在漢語母語中,從沒有人用過“笑盈盈”入詩(我們只讀過“大塊假我以文章”,沒想象過“大塊”本身能夠“笑盈盈”),加以比喻的神來之筆,瞬間描繪出神異的畫面,同時順帶發現了漢語原來還有如此奇妙的韻律!

戴望舒發現式的翻譯,將洛爾迦的聲音極致地傳達到漢語當中,反過來說,是為漢語中的洛爾迦“定了音”,使洛爾迦在漢語中具有了“聲音品牌”——《夢游人謠》的開頭——

綠啊,我多么愛你這綠色

綠的風,綠的樹枝

船在海上

馬在山中

……

飽含感情又簡單重復不造作,音調動人而不裝腔作勢,意向精湛語義充滿創造性,但字面簡單淳樸近于禪。

正因為這樣的翻譯,使70年代中后期沒有什么讀物可以選擇的中國讀者,同時發現了洛爾迦的魅力和漢語的神奇。在那個荒涼的年代,戴望舒譯洛爾迦以啟蒙讀物的方式在年輕人中悄悄流傳,啟迪了北島、芒克、多多、顧城那一代人,成為早期“朦朧詩”的藝術源頭之一。

更年輕的中國詩人也喜愛洛爾迦,像海子著名的“面朝大海,春暖花開”,西川早期的一些詩,都明顯受到洛爾迦的影響。詩人王家新1978年在大學圖書館讀到已經發黃的戴譯《洛爾迦詩鈔》,其中的《不貞之婦》寫道——

我把她沉睡的乳房摸捫

它們忽然為我開花

好像是鮮艷的玉簪兩莖。

她的漿過的短裙

在我耳朵里獵獵有聲

宛如十柄尖刀

在割裂一幅繚綾

……

在十年動亂剛過去的年代,年輕的文學愛好者讀到這樣的詩內心都在顫栗,仿佛是一種罪過,又仿佛看見了真理的女神。

對8眼監測井2002—2010年地下水水位埋深每年逐月進行年平均(均值)和單井逐月年平均,如圖2所示。8眼監測井地下水水位埋深平均值隨月份變化趨勢不明顯,若要找尋規律的話,大致在5—10月,水位埋深呈下降趨勢,11月—翌年4月,水位略有回升,埋深減小。以單眼監測井逐月水位變動趨勢看,8眼監測井的多年年內地下水水位埋深變化各有不同,水位達到最低值及回升的時間不相一致,可知地下水水位埋深在年內的變化趨勢,因監測井位置的不同而存在較大差異。

洛爾迦的西班牙

把目光從中國轉動到洛爾迦生活的那片熱土西班牙,讓我們看看洛爾迦時代的西班牙是一個怎樣的國度。

地處西南歐伊比利亞大半島上的西班牙,曾經有800年時間是阿拉伯人統治的伊斯蘭哈里發國家,經過數個世紀的戰爭,天主教“光復”了這片歐洲的“失地”,同時直接造就西班牙在中世紀以后成為整個歐洲乃至世界的海上霸主,直接策劃和實施了1492年哥倫布遠渡大西洋發現美洲新大陸。

洛爾迦部分作品

天主教傳統因為“勝利的果實”來之不易而愈加在西班牙根深蒂固,“保衛天主教”似乎成為西班牙人的一項傳統使命。然而,“光復”以來,西班牙先是數千里外的日耳曼人哈布斯堡王朝的國度,后又落入鄰居法蘭西人波旁王朝之手,而且在歐洲經歷1789年法國大革命和1848年君主制紛紛倒臺之后,西班牙的波旁王室竟也歷經復辟而悍然不動。

在洛爾迦出生的1898年,美西戰爭使西班牙的霸主地位一落再落,失去了眾多海外殖民地包括菲律賓。然而這些就像中國人民常說的“頭上的三座大山”一樣,哈布斯堡王朝也好,波旁王朝也罷,和西班牙人民又有什么關系?直到1931年,人民推翻了波旁王室,建立了共和國。

然而談未來與理想的共和派干不過談傳統與現實的國民派,隨著保守勢力、右派、國民派將希望與大權寄予海外駐軍歸來的弗朗哥,軍隊政變爆發了,內戰開始了,年幼的共和國死在襁褓中。

這就是洛爾迦的西班牙,究其根本,它不屬于人們司空見慣的“西方文明”。當歐洲已經“天翻地覆慨而慷”,西班牙還躲在西南角落里“從前慢”;即便在洛爾迦為他的時代獻祭之后,經歷第二次世界大戰,法西斯成為徹底被踏滅的死灰,而法西斯昔日的盟友弗朗哥,卻在西班牙偷偷地將他的小火苗燃燒到一九七零年代;在年輕人不知波旁王朝為何物的今天的現代社會,西班牙在1947年恢復君主制,六七十年代才逐漸施行西方政治的議會民主制;直到今天,西裝革履年輕帥氣的西班牙國王菲利普六世,仍然是波旁王室的君主;國王的民調結果還不錯,反映出該國的民意保守,畢竟西班牙,順帶連同它昔日的殖民地菲律賓,仍然是當今世界為數不多的天主教國家。

不能簡單地將這樣一個國度的歷史定義為“遺老國度”,或稱之為“封建”“落后”。一方面,世界潮流浩浩湯湯,平民的自由的社會成為席卷一切的大勢;另一方面沒有任何潮流是不可逆的,沒有任何趨勢是絕對的,西班牙乃至世界的更多角角落落,尤其是帶著舊世界的輝煌而來的,自有它的特殊性,也因此具有它獨特的魅力。讓我們將目光聚焦到洛爾迦身上,來探詢和體會這種魅力。

根植傳統與民間

“我熱愛這片土地。我所有的情感都有賴于此。泥土、鄉村,在我的生命里鍛造出偉大的東西。”詩人這段剖白中所說的土地,還不僅僅泛指西班牙,更是直指自己從小生活、切實可感的南部安達盧西亞地區,其首府是被稱作“石榴城”的格拉納達,詩人自小生活在其近郊牛郎泉小鎮,優渥的家族擁有1500多畝土地。

洛爾迦從小浸淫于西班牙弗拉門戈這種植根于大眾的民間藝術。在吉他的伴奏下,當弗拉門戈這種永恒的悲歌唱起,當伴著響板的舞蹈乍一登場,吉卜賽歌手往往以一聲“可怕的叫喊”開始充滿激情的表演,這是洛爾迦所謂“死的激情”,仿佛“是死者一代的叫喊”,而“安達盧西亞人除了戰栗對這叫喊再也無能為力”。

弗拉門戈在這片土地發出的聲音是何等苦難而輕盈,折射到洛爾迦的詩中,是——

如果我死了

請為我打開陽臺

如此直擊人心,其情感基礎,是詩人從這片土地上所獲取的“痛苦的知識”——那謎一樣的愛與死!弗拉門戈永恒的悲歌浸透在他全部的詩中。

洛爾迦的第二位鋼琴老師,是年輕的法學教授雷沃斯,后來成為西班牙第二共和國的司法部長和教育部長。他創建左翼政黨,支持工運,與地方腐敗的政治勢力對著干。是他喚醒了洛爾迦的社會公正意識。共和國成立并施行新政以后,得益于雷沃斯的支持特別是新政府財政支持,從小熱愛鄉村戲劇并能背誦很多民歌民謠的洛爾迦“擼起袖子加油干”,建立了一個全國性的劇團,叫“巴拉卡”,原意指的是那種鄉村集市演木偶戲之類的臨時木棚。洛爾迦談到“巴拉卡”總體規劃時說:“我們要把戲劇搬出圖書館,離開那些學者,讓它們在鄉村廣場的陽光和新鮮空氣中復活。”兩年多的時間,“巴拉卡”幾乎走遍西班牙,吸引了無數的平民百姓。“巴拉卡”無疑振興了三十年代西班牙的戲劇舞臺,實現了洛爾迦畢生的夢想。

第三位老師兼朋友兼合伙人是西班牙著名作曲家法雅,在他的提議下,1921年,洛爾迦與之一起籌備“深歌”藝術節,一邊馬不停蹄尋找民間歌手,一邊一個月內寫成31首詩歌,結集為《深歌集》,并迅速在家鄉最著名的阿爾漢布拉宮演出,旨在從現代社會挽救這種古老的抒情歌謠。

什么是“深歌”

《深歌集》讓23歲的詩人嶄露頭角,然而什么是“深歌”?關于“深歌”,有說是摩爾人統治西班牙800年從非洲帶來的,有說是吉卜賽人的流浪歌謠,有考察說它源于猶太會堂的贊歌,莫衷一是,民間流傳的往往不能被任何一種權威說法來定義。

“深歌”是一直流傳在洛爾迦故鄉安達盧西亞民間的特有的歌謠形式,它形式短小,音調神秘,音值高亢,近乎吶喊中又充滿了古老的悲情。詩人王家新在新譯洛爾迦時,發現“深歌”不同于一般的通過重復達到自身圓滿的音樂旋律,而重在表達永不能實現的渴望,追求“死一般的激情”。與此相關,深歌中的感嘆詞也不同于一般的“啊”或“哦”,這給翻譯帶來了難題,王家新將之譯為“噫”或“啊呀”,甚或“啊呀啊呀呀”。

弗拉門戈(Flamenco)是西班牙的一種綜合性藝術,構成元素有歌唱、舞蹈、器樂,洛爾迦從小浸淫于這種植根于大眾的民間藝術,從中感到“死的激情”

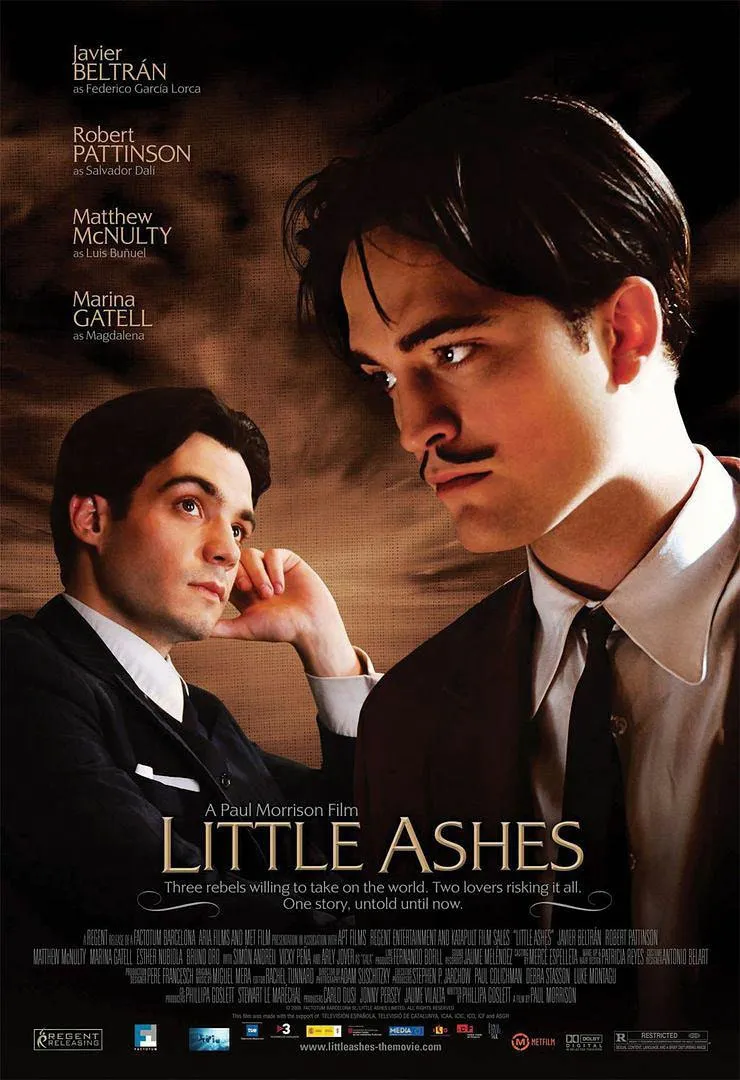

2008年的電影《little ashes》,重現了畫家達利、詩人洛爾迦、大導演布努埃爾三人青春年代充斥著酒精、友誼、藝術乃至同性愛情的時光

西班牙詩人何塞·波爾加明說,洛爾迦的詩來自傳統血脈的滋養,“當到達安達盧西亞的時候,他從那片富饒明亮的面向大海的土地上捕獲了深奧的地方口音”。而王家新在翻譯中不得不承認,作為漢語使用者的我們很難接近那“深奧的地方口音”。

洛爾迦對“深歌”的發掘讓自己的寫作受益良多,他從“深歌”的簡潔、濃烈、本真中得到強烈的創作啟示:“那些不知名的流行詩人能將人生的巔峰時刻濃縮在三四行之內,真是令人稱奇、令人驚嘆。”從此,“深歌”中謠曲式的奇異的迷人重復,謠曲中常見的對話(對唱),等等,成為洛爾迦一貫的抒情調性和最常見的詩的生成方式。洛爾迦以他的詩歌和音樂天賦使古老“深歌”復活,反過來,“深歌”也給他的創作打開了一座噴涌的源泉。

“深歌”的簡短,不僅對洛爾迦起到巨大作用,也讓西班牙語的詩人們紛紛發現了“短詩”就在自家的傳統當中。對洛爾迦來說,“深歌”幫助了他青春寫作抵達成熟,促成詩人由青春的抒情,成為一個如他自己所說的“想對浪漫主義詩人留下的過于繁復茂密的抒情之樹進行修剪并予以照料的詩人”。

洛爾迦從“深歌”中得到的,不只是表面的化繁為簡的形式,更是形式背后最神秘的西班牙詩性。他把自己要接近或從他自己身上喚醒的這種詩性稱為“魔靈”,這個詞來自吉卜賽人的口語“duende”。在吉卜賽傳統中,“魔靈”可以讓表演者進入“著魔”“迷狂”的狀態。洛爾迦所訴求的,正是這樣一種“通神”的存在。

“深歌”在洛爾迦身上喚起的神秘天賦,使他存在于西方人文主義的理性傳統但又不完全屬于它。洛爾迦曾講過,西方文學傳統中的繆斯、天使和他身上的“魔靈”的區別:繆斯是智慧,天使是靈感,“而魔靈則不同,需要從心靈的最深處將她喚醒。”(趙振江《西班牙當代詩壇的一部神話》)

一條安達魯先鋒狗

如果根據洛爾迦和西班牙土地、傳統和人民的緊密聯系,將他貼上我們常常看見的“鄉土作家”這樣的字眼,就真是完全的誤會,而且是背道而馳的認識。

1918年,西班牙流感奪去了全世界兩千萬人的生命,在君主制倒臺的前夜,西班牙也陷入政治上的混亂。1919年,洛爾迦從故鄉格拉納達大學轉入馬德里的“寄宿學院”(Residencia de Estudiantes)學習,這所學院被定位為“西班牙的牛津劍橋”,旨在培養本土精英。就是在這里,洛爾迦成為大學生沙龍的核心人物,他朗誦詩作,即興彈奏鋼琴,擁有了不少粉絲。洛爾迦結識了不少現代派藝術家,其中關系最緊密的是后來的超現實主義大師薩爾瓦多·達利,以及后來的大導演布努埃爾。近年的電影《little ashes》重現了三人在青春年代充斥著酒精、友誼、藝術乃至洛爾迦的同性愛情的時光。

正在彈琴的中年洛爾迦

在西班牙文學史上,1927年是非常重要的年份。洛爾迦和他的文學藝術同志們發起紀念西班牙詩人貢古拉逝世三百周年的活動,文學前輩馬查多、音樂老師及搭檔法雅、畢加索和達里等人都熱烈響應。在馬德里,年輕人對著腐敗平庸的西班牙文學院圍墻上撒尿,以此表達蔑視;在塞維利亞,洛爾迦一行六人受邀乘火車前往參加為期三天的文學活動,他們深夜到達,退休的斗牛士梅亞斯等著他們狂歡。梅亞斯是詩歌內行,他身材矯健,臉上是斗牛留下的傷疤。他把客人帶到自己在郊外的農場,每天流水宴席相待,每天談論文學,接受采訪,朗誦歌唱,喝酒到天明,將這一年的文學活動推向了高潮。以此為標志,西班牙詩歌“二七一代”也誕生了,而洛爾迦是其中最耀眼的明星。君主制倒臺之后,家鄉的廣場都以詩人的名字命名。

在早期,洛爾迦詩歌中充滿超現實主義式的飛躍、非理性的語言或智力突襲,甚至像斗牛士一樣對讀者的蓄意刺激。今天的文藝青年更大程度上會是達利和布努埃爾的擁躉,而洛爾迦本來也是同樣先鋒同樣現代的,后來轉入“深歌”的創作,其實也并非達利和布努埃爾后來指責的“背叛”了超現實主義(二人曾合作史上最著名的超現實主義電影《一條安達魯狗》諷罵洛爾迦,安達魯實指洛爾迦來自安達盧西亞),而是把浪潮中的超現實主義和一種永恒的藝術結合到了一起。

1929年,從沒有出過國的洛爾迦來到紐約。一個傳統的沒見過什么世面的來自君主制國家的“安達盧西亞之子”,面對工業文明和資本主義社會,他驚呆了,紐約“一下把我打倒了”,他驚嘆:紐約的一切是人造的,達利的機械時代的美學在這里已經成為現實。

而另一方面,他的保守使他寫信告訴父母:民主意味著“只有非常富的人才能雇女傭”。他生平頭一回自己縫扣子。他跟同宿舍的美國同學格格不入,狠狠地說:“這是地道的野蠻人,也許因為沒有階級的緣故。”他詩風全變,歌謠體變成了自由體,留下了《詩人在紐約》荒誕而瘋狂的痛苦——

在乘法下面

有一滴鴨子的血;

在除法下面

有一滴水手的血

……

小小的死亡之歌

洛爾迦只在美國呆了9個月,期間正趕上20世紀最大的經濟危機爆發,他前往華爾街看股災,“我冷血看待這一切,我很高興我是目擊者。”

1930年洛爾迦回國,西班牙政局再次動蕩,老師雷沃斯一度入獄。不久,國王宣布舉行全國選舉。在去咖啡館的路上,洛爾迦被裹挾進呼吁共和的游行隊伍,憲警對著示威人群開槍,洛爾迦嚇壞了,當他出現在咖啡館朋友們面前時,氣喘吁吁,滿臉汗水裹著泥土,嘬著受傷的手指,聲音顫抖地講述他的遭遇,面對自己的祖國他不再高興自己只是個目擊者。

勝利的果實似乎從天而降,共和國建立了,雷沃斯出獄當官了,洛爾迦的時代仿佛真正來臨了。

1934年,詩歌內行梅亞斯重返斗牛場,在一次斗牛中被牛角刺死。自從在塞維利亞相識,兩人成為好朋友。梅亞斯老了,發福了,但他不愿死在自己的床上,寧愿斗牛旗裹尸。聽說梅亞斯重返斗牛場,洛爾迦說:“他對我宣布了他自己的死亡。”

《洛爾迦,詩人之死》紀錄片,1988

他意識到:“梅亞斯之死也是我自己的死,一次死亡的實習。我為我的無動于衷驚奇,也許是因為憑直覺我預感到這一切會發生?”他開始寫他一生最長的一首詩《伊涅修·桑切斯·梅亞斯的挽歌》,這首詩因詩人一連串穿插了二十幾個“在下午五點鐘”(英雄被公牛刺傷的時間)而載入文學史,成為洛爾迦最著名的代表作。在詩人筆下,“下午五點鐘”是全部生與死的一個聚焦點,它具體、精確而又神秘,帶著扣人心弦的節奏,直到死亡“在他的傷口里產卵”!

同一年,共和國迎來多舛的命運,新的聯合政府廢除了不少共和派的法案,恢復宗教教育。1936年7月西班牙內戰爆發。洛爾迦不屬于任何政黨,但他和共和派走得近,他的同性愛不見容于宗教勢力,他詩里行間的真實生命力被指為撒旦的詩篇,復辟的混亂與恐怖降諸他的頭頂——

黑橡膠的寂靜

細沙似的恐怖!

他被強行羈押,三天后,8月19日凌晨,經弗朗哥手下下令,詩人被帶到格拉納達一處亂葬崗處決。他化為“橄欖林里的一陣悲風”,攜帶著死亡的消息,直到20世紀70年代弗朗哥下臺才為人們知曉。