儒道合一的文人建筑

——試論壽安陳家大院的文化內(nèi)涵

劉茂群

(成都市溫江區(qū)文物保護(hù)管理所,四川 成都 611130)

壽安陳家大院位于成都市溫江區(qū)壽安鎮(zhèn)百花社區(qū),是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。始建于清乾隆年間,清同治三年(1864)由陳家第八代族人陳宗典及其子陳登俊重建,建筑面積約3000平方米。因院外廣場(chǎng)大門(mén)兩側(cè)高高聳立的兩根雙斗石桅桿而被俗稱為“陳家桅桿”。

陳氏家族是一個(gè)樂(lè)善好施的詩(shī)書(shū)人家,世代信奉道教。據(jù)《叔祖登士郎陳公諱綱大人墓志》記載:“叔祖,玉祥老大人之子,綬大人之弟也。儒道既通,玄理亦悟,家已富有而從容自如。”[1]“陳綱,性慈善,好施予。晚年好靜修,垂歿之日,親友借貸,貧不能償者,悉還其券,數(shù)計(jì)千金。子宗文、宗典,均克家。宗典,尤善承其志,常繞膝承歡,深夜忘寢。至地方公益,知無(wú)不為。”陳登俊,咸豐己未恩科武舉。少負(fù)氣節(jié),精習(xí)武藝,以武舉充兵部差官、候補(bǔ)漕河守備。以性情剛方不諧世,退居田里,屢經(jīng)縣令禮請(qǐng),襄辦團(tuán)務(wù),先后十余年,地方賴以安謐。見(jiàn)時(shí)局日非,乃擯棄世事,日以栽花種竹、吹簫弄笛自?shī)省L語(yǔ)其孫希烈曰:方今之世,但求淡飯粗衣足矣,安用進(jìn)取為哉[2]?對(duì)道教文化的喜愛(ài)、癡迷和追隨,反映在建筑上,陳家大院有明顯的道教文化特征。同時(shí),作為傳統(tǒng)知識(shí)分子,陳家世代骨子里面有著深深的儒家文化的烙印。他們深知,儒學(xué)才是治國(guó)之本、立族之根,只有儒教的綱常倫理和宗法制度才是興家旺族的法寶和利器,故陳家大院必然符合儒家文化規(guī)范和審美趣味。

1 建筑選址

中國(guó)傳統(tǒng)建筑,不論皇宮都城、將相王府、普通民宅,還是陵寢墓葬、廟宇道觀,甚至家具朝向、文玩擺設(shè),都十分講究風(fēng)水。作為祭祖敬宗的祠堂,更離不開(kāi)風(fēng)水二字。擇地建祠堂,風(fēng)水至關(guān)重要。要藏風(fēng)得水,聚之使不散,行之使有止,庇護(hù)祖先神靈魂魄,保佑子孫康樂(lè)。宋代理學(xué)家程頤曾言:“地之美者,則其神靈安,其子孫盛。”祠堂的位置選址關(guān)系到神靈和祖先,因而古代宗族都十分重視祠堂位置的選擇[3]。

陳氏家族籍貫重慶璧山,崇尚黃老之學(xué),深受道教思想影響。為覓適合修建宗祠的風(fēng)水寶地,費(fèi)盡周折,輾轉(zhuǎn)搬遷。“叔祖先世自啟祖陳可尚,囑始祖陳公諱東明,三遷擇取,定業(yè)茲土,為子孫計(jì)至深遠(yuǎn)矣。”①《叔祖登士郎陳公諱綱大人墓志》:“竊嘗畧述,叔祖先世自啟祖陳可尚,囑始祖陳公諱東明,三遷擇取定業(yè)茲土,為子孫計(jì)至深遠(yuǎn)矣。”現(xiàn)存于陳家大院翠柏山房的碑刻記載了陳氏家族的籍貫和幾次搬遷過(guò)程:“祖籍:川東重慶府璧山縣周家場(chǎng)磨灘西霸人氏,始遷新津縣西河白雞嘴,繼插溫邑王高坎,終插全節(jié)鄉(xiāng)九倒拐石馬口,即今祖祠。謹(jǐn)將籍貫略記。”陳氏家族經(jīng)過(guò)三次搬遷選址興建的陳家大院可謂依山傍水,風(fēng)水極佳。距離陳家大院1千米處原來(lái)有一個(gè)陳家碾,碾子下面是石馬口,從石馬口處分成兩條河溝,環(huán)繞陳家大院,有三座小橋可通院內(nèi)(自西向東分別名為雨益橋、永積橋、永善橋),現(xiàn)在仍可看見(jiàn)碾子和古橋的殘痕以及干涸的河道。同時(shí),陳家大院毗鄰道教名山青城山,遠(yuǎn)離塵世,幽靜清雅,鐘靈毓秀,藏精聚氣。將家族祠堂和住宅建于此,可以聚天地之精華,吸山水之靈氣,寄情山林,物我兩忘,便于修身養(yǎng)性,體現(xiàn)了清靜無(wú)為、返璞歸真的道家理想,也符合傳統(tǒng)美學(xué)中“仁者樂(lè)山,智者樂(lè)水”的要求。

2 建筑布局

陳家大院不同于傳統(tǒng)建筑一般坐南朝北的朝向,而是坐西向東,寄托了主人“紫氣東來(lái)”的愿望,側(cè)門(mén)命名為“紫來(lái)門(mén)”更是直接道出了其中原委。“紫氣東來(lái)”典故出自漢代劉向《列仙傳》:“老子西游,關(guān)令尹喜望見(jiàn)紫氣浮關(guān),而老子果乘青牛而過(guò)也。”紫氣東來(lái)是祥瑞之兆,在這里則更多地體現(xiàn)了陳氏家族對(duì)道家文化的信奉和崇拜。

陳家大院大門(mén)兩側(cè)高高聳立兩根彰顯家族榮耀的科舉功名標(biāo)志——雙斗桅桿。大門(mén)為單檐懸山式,后面是六扇雕花隔扇組成的中門(mén),這是五品以上的高官貴人進(jìn)出的專屬通道,其他人只能從兩側(cè)邊門(mén)出入。儒家不可逾越的等級(jí)觀念在這里得到淋漓盡致的體現(xiàn)。

我國(guó)古建筑中的住宅、宗祠、園林大多分開(kāi)來(lái)建,建筑風(fēng)格也各不相同。而這三種建筑在陳家大院有機(jī)地結(jié)合在一起,以天井為樞紐,將大小十二個(gè)庭院聯(lián)結(jié)而成一個(gè)整體,精巧緊湊,疏密有致。重重院落,功能各異,風(fēng)格不同。正中三進(jìn)院威嚴(yán)氣派,忠孝祠莊嚴(yán)肅穆,祭祖臺(tái)高大凝重,翠柏山房充滿濃郁書(shū)香,大花廳則顯得清雅、閑適、優(yōu)美。這些建筑既相對(duì)獨(dú)立,又有機(jī)融合,相得益彰,既符合禮制建筑的規(guī)范,又蘊(yùn)涵了道教文化中“天人合一、道法自然”的審美意境。

從建筑風(fēng)格、空間布局和功能分區(qū)來(lái)看,陳家大院建筑大致可以分為三組。

第一組為體現(xiàn)祠堂和住宅功能的主體建筑,是一般祠堂常見(jiàn)的三進(jìn)院格局。第一進(jìn)房屋為硬山式屋頂,梁上有彩繪文字“同治三年嘉月廿日立”,記載了房屋建造時(shí)間。中堂(二進(jìn)院)是家族議事和舉行重要聚會(huì)、執(zhí)行家法的場(chǎng)所,懸山式屋頂,兩側(cè)有夾室,兩廂位置為回廊。作為家族的司法公堂,二進(jìn)院門(mén)窗梁架等通體黑色,直欞窗,素面無(wú)雕飾,莊重肅穆。后寢(三進(jìn)院)房屋布局左右對(duì)稱,寢堂、起居室整齊有序,兩側(cè)有耳室、廂房,為主人日常生活起居場(chǎng)所。三進(jìn)院色調(diào)與二進(jìn)院迥然不同,梁枋撐弓門(mén)窗等所有木構(gòu)件均為朱紅色調(diào),雕飾各種吉祥如意圖案,窗戶為幾何形紋樣。正中三進(jìn)院建筑物貫穿在東西中軸線上,左右對(duì)稱,主次分明,布局嚴(yán)謹(jǐn),陳設(shè)布置中規(guī)中矩,整齊刻板,規(guī)整嚴(yán)肅,是儒家宗法綱常倫理與美學(xué)趣味特征的集中體現(xiàn)。

第二組建筑位于院落東北側(cè),由翠柏山房和忠孝祠組成。翠柏山房又名惜陰齋,為陳氏家族興辦私塾、傳播儒學(xué)的地方。翠柏山房東面有一個(gè)天井名為“安心處”,是觸犯規(guī)章的學(xué)生面壁思過(guò)之處;西側(cè)的天井“別有洞天”,是分隔忠孝祠和翠柏山房的一個(gè)小院落。忠孝祠位于南北中軸線上,是陳列家族重要典籍的地方。墻上鐫刻祖籍、祖訓(xùn)、派衍,地上豎立皇帝圣旨碑,另有石拱橋、水池。這組建筑主要體現(xiàn)祠堂倡學(xué)、興教、修譜和敬宗尊祖的功能,風(fēng)格上追求簡(jiǎn)潔莊重,雕飾極少。

第三組建筑是西南側(cè)大花廳和園林建筑,為主人休閑、會(huì)客之處。大花廳為單檐歇山式,由兩道牌坊門(mén)亭云館和愛(ài)吾廬圍合而成。大花廳正面有照壁,背面為12幅彩繪屏風(fēng),兩側(cè)為會(huì)客室、書(shū)齋,牌坊門(mén)兩端有帳房、倉(cāng)庫(kù),花廳后面筑有亭、閣、游廊、水榭、魚(yú)池、假山等。大花廳雕梁畫(huà)棟,雖然在體量上不是最宏大的一組建筑,但集造型、雕塑、繪畫(huà)等各種建筑藝術(shù)于一體,是陳家大院最具藝術(shù)魅力和觀賞價(jià)值的一個(gè)院落。這組建筑精美雅致,顯示了文人的風(fēng)流雅趣和修養(yǎng)品味,是主人內(nèi)心深處寄情山水、超然物外的道家情懷的棲息地。

陳家大院設(shè)立獨(dú)立的祭祖臺(tái),位于三進(jìn)院后面,東西中軸線上,是陳氏家族供奉、祭祀祖先的場(chǎng)所。每逢重要節(jié)日,全體族人都要在此舉行盛大莊重的宗族祭祀活動(dòng)。祭祖臺(tái)為一棟兩層的單體建筑,底層兩側(cè)耳室用于存放祭器、供品等祭祀用品。另有家法室,對(duì)觸犯家規(guī)的族人實(shí)施懲戒關(guān)禁閉用。第二層平臺(tái)正中塑祖宗神像、立先祖牌位,墻上有二十四節(jié)孝圖案。祭祖臺(tái)在所有建筑中地勢(shì)最高,氣勢(shì)雄偉,讓祭祀的子孫對(duì)先祖油然而生肅穆敬畏之情。

陳家大院另有廚房、儲(chǔ)藏室、后照壁等建筑,結(jié)構(gòu)完整,功能齊全。

3 建筑裝飾

作為祠堂建筑,陳家大院具有結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化、布局禮儀化的特點(diǎn),儒教思想貫穿整個(gè)院落。建筑裝飾方面大量運(yùn)用道教元素符號(hào),道教風(fēng)格明顯。精心構(gòu)建的園林使建筑又充滿了靈動(dòng)感和勃勃生機(jī),裝飾小品和詩(shī)文楹聯(lián)作為點(diǎn)睛之筆,豐富了建筑的文化內(nèi)涵,使建筑充滿優(yōu)美的意境,讓人玩味與遐想。

3.1 道家文化氣息濃郁

陳氏家族信奉道教,有出世的情懷,追求清靜無(wú)為,向往歸隱山林、返璞歸真。這種理念追求體現(xiàn)在建筑上,代表道教文化的符號(hào)、文字和圖案在陳家大院隨處可見(jiàn),整個(gè)院落充滿濃郁的道家文化氣息。

大門(mén)外面封火山墻上分別刻著“觀物”“見(jiàn)賓”四個(gè)字。“觀物”出自北宋哲學(xué)家、易學(xué)家邵雍《觀物內(nèi)篇》,就是與自然對(duì)話,從理的角度去認(rèn)識(shí)宇宙萬(wàn)物和人生的道理。紫來(lái)門(mén)兩邊門(mén)柱篆刻對(duì)聯(lián)“傍門(mén)卻(確)非正道,曲徑亦可升堂”,在這里,一方面指的是通過(guò)側(cè)門(mén)可以進(jìn)入院內(nèi),也暗指通過(guò)研修易學(xué)和道教這個(gè)非正統(tǒng)的學(xué)術(shù)流派和宗教派別,也可以升堂入室,領(lǐng)悟人生的真諦,達(dá)到高深的造詣。在忠孝祠、祭祖臺(tái)等地方,大量使用暗八仙(傳說(shuō)中八仙所持的法器)、太極八卦、壽星、鐘馗圖案作為裝飾,一則表明道教文化法力無(wú)邊,二則寓示吉慶吉祥、福樂(lè)長(zhǎng)壽。一進(jìn)院大門(mén)兩側(cè)的聯(lián)語(yǔ)“修屋多載永不離祖父向指,功成一朝還期步希夷古風(fēng)”,表達(dá)了功成名就后退隱山林,希冀步宋代著名道家隱士陳摶老祖后塵的愿望。后照壁上晚清著名經(jīng)學(xué)家、書(shū)畫(huà)家黃云鵠書(shū)寫(xiě)的一首詞(殘,僅存下半闕)“……莫以歲云暮,當(dāng)極觀太無(wú),早回頭,勿忘舊,路遙天遠(yuǎn),樂(lè)還本始初”,也表達(dá)了歸隱避世的情懷。“別有洞天”小天井的詩(shī)詞:“春花開(kāi)得早,夏蟬枝頭噪,黃葉飄飄秋未了,白雪紛紛冬又到。嘆人生容易老,到不如,早清閑,樂(lè)逍遙。雖不能成仙了道,亦不至混俗滔滔。”整首詞感嘆春夏秋冬四季輪回,人生易老,世事艱難,舍棄塵物、遺忘世情、透脫豁達(dá)、自在逍遙的道家的人生態(tài)度表露無(wú)遺。大花廳封檐板上木刻81個(gè)神秘文字符號(hào),有學(xué)者認(rèn)為是道符和文字的綜合體,可惜迄今無(wú)人能夠破譯,尚待有識(shí)之士前來(lái)探尋和釋讀。

3.2 儒教觀念貫穿整個(gè)院落

雖然崇尚道教,但是作為傳統(tǒng)文人,陳氏家族深受儒學(xué)思想浸潤(rùn),時(shí)刻不忘皇上恩遇。陳家大院大量詩(shī)文楹聯(lián)、裝飾圖案都體現(xiàn)了忠孝仁義的儒家思想和封官進(jìn)爵的理想追求。一進(jìn)院門(mén)楣上方懸掛“皇恩祖德”牌匾,大梁上彩繪“皇帝恩,祖宗德”六個(gè)大字,忠君報(bào)國(guó)的思想表露無(wú)遺。忠孝祠鐫刻“圣德未酬忠務(wù)盡,先靈欲妥孝當(dāng)思”和“基業(yè)萬(wàn)春天恩祖德,家聲重慶麟趾龍?bào)J”兩副對(duì)聯(lián),意指家族萬(wàn)世基業(yè)皆因皇上恩賜和祖宗德行高貴所致,表達(dá)了文人士大夫忠君敬祖、孝悌仁義的傳統(tǒng)倫理觀念。陳登俊墓志“公少英敏有奇志……聞粵寇陷東南,乃投筆嘆曰,丈夫生多事之秋……不為國(guó)家掃兇逆,何以身為哉?因棄學(xué)習(xí)武”,顯示了士大夫“先天下之憂而憂,后天下之樂(lè)而樂(lè)”的勇于擔(dān)當(dāng)?shù)氖姑泻拓?zé)任感。同治四年(1865),陳登俊任職兵部差官,因功勛卓著,同治帝頒發(fā)兩道圣旨,封賞其父親陳宗典為武德騎尉,錫之誥命,母親方氏為宜人,并對(duì)其祖父陳綱和祖母徐氏進(jìn)行了追封。這兩道代表了陳氏家族顯赫與榮耀的圣旨以滿漢兩種文字對(duì)照刻石,立于忠孝祠,供子孫世代祭拜,矢志不忘皇恩,牢記祖德。

陳家大院大量裝飾圖案更是反映了傳統(tǒng)文人士大夫的道德理想,特別是石桅桿基座上的8幅雕刻圖案最為典型。第一幅雕有楓樹(shù)、蜜蜂、一只猴騎在馬背上,寓意“馬上封侯”;第二幅刻有兩只仙鶴飛向太陽(yáng)的圖案,意為“指日高升”;第三幅也雕刻有楓樹(shù)、蜜蜂,一只猴在樹(shù)上掛印,寓意“封侯掛印”;第四幅刻有官帽、玉帶和石榴放置在船上,寓意“官代流傳”;第五幅為猴子背猴子、楓樹(shù)和蜜蜂,寓意“輩輩封侯”;第六幅刻有一只仙鶴立在潮水中的暗礁上,象征“一品當(dāng)朝”;第七幅圖案是蓮花、青稞和一只鷺鳥(niǎo),象征科舉考試“一路連科”;第八幅圖案上有蘆笙、花瓶,瓶中插有三戟,意為“平升三級(jí)”。而“流傳百子”“鯉魚(yú)躍龍門(mén)”“福在眼前”“福祿壽喜”等吉祥圖案更是遍布陳家大院每一處角落,這些圖案形式多樣、寓意深邃,代表了中國(guó)傳統(tǒng)儒家文化的價(jià)值追求和人生理想。

3.3 優(yōu)美的建筑意境

陳家大院整座建筑青磚黛瓦,造型優(yōu)美,裝飾豐富,融雕塑、書(shū)法、繪畫(huà)為一體,木雕、石刻、磚雕、泥塑皆有,僅雕刻就涵蓋了浮雕、透雕、圓雕、陰刻等多種技法。磚雕以前照壁見(jiàn)長(zhǎng),墻體正面中心以深浮雕技法雕刻“福”“壽”文字,背面雕刻神仙人物圖案,四角和邊框則以花卉卷草、兵書(shū)寶劍、祥云瑞獸裝飾,雕刻精巧,題材豐富。石刻見(jiàn)于桅桿、石欄桿、石碑、石柱、石橋等地方,有石獅、麒麟、花卉、卷草、動(dòng)物、兵器等內(nèi)容。木作部分,額坊梁架均素面無(wú)彩繪,撐弓、駝峰、垂花柱則雕飾了各種吉祥圖案,既營(yíng)造了祠堂建筑莊重肅穆的空間氛圍,又不至單調(diào)刻板。在大量裝飾圖案中,象征文人生活的琴棋書(shū)畫(huà)、筆墨紙硯圖案比比皆是。色彩運(yùn)用上表現(xiàn)出一種有節(jié)制的美,整個(gè)院落主色調(diào)只有朱紅和黑色兩種顏色。作為休閑會(huì)客的大花廳及園林部分與另外兩組建筑簡(jiǎn)潔、含蓄的裝飾風(fēng)格迥異,雕飾極為繁縟,墻裙、門(mén)窗、滴水等建筑構(gòu)件都雕飾了各種吉祥圖案和傳說(shuō)故事、文字符號(hào),幾乎達(dá)到無(wú)木不刻、無(wú)磚不雕的地步,題材多樣,工藝精湛。特別是12幅木刻填彩屏風(fēng),以神仙人物故事為題材,衣訣飄飄,祥云了了,細(xì)致入微,栩栩如生。而讓人嘆為觀止的是園林假山部分,巧妙地疊筑了宮觀樓宇、小橋流水等各種景致,雖由人作,宛自天開(kāi),有觀點(diǎn)認(rèn)為是青城山微縮景觀,也有認(rèn)為是陳氏家族在老家重慶璧山的“璧山八景”。它將詩(shī)情畫(huà)意融入景中,步移景異,營(yíng)造了一種優(yōu)美的建筑意境,既有含蓄雅致之美,又具山林野趣。

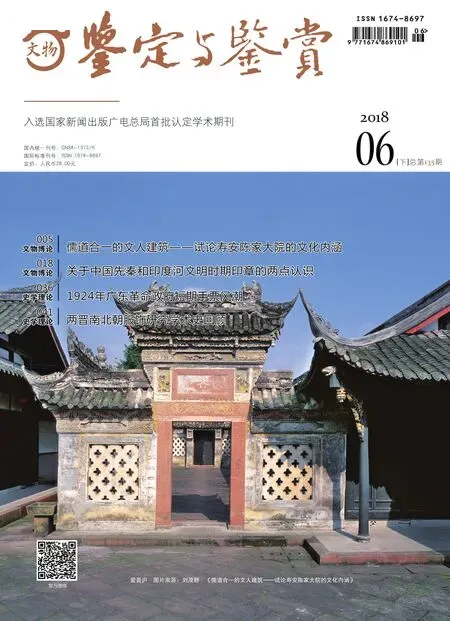

愛(ài)吾廬

除了色彩運(yùn)用和雕飾藝術(shù)之外,陳家大院文人氣質(zhì)和建筑意境更多地體現(xiàn)在遍布整個(gè)院落的詩(shī)文楹聯(lián)中。翠柏山房門(mén)柱書(shū)的對(duì)聯(lián)“就屋安梅繞泉種竹,臨風(fēng)舒錦負(fù)旭鈔書(shū)”,描繪了一幅隱逸文人恬淡閑適的生活畫(huà)面。一側(cè)山墻上為陸游的七言詩(shī)《東窗小酌》:“藤葉成陰山鳥(niǎo)下,檜花滿地蜜蜂忙。何人畫(huà)得農(nóng)家樂(lè)?咿軋繅車隔短墻。”借陸游詩(shī)中的田園美景表達(dá)了主人醉心田園的夢(mèng)想。兩道牌坊門(mén)分別命名為亭云館和愛(ài)吾廬,亭云館取自明代著名書(shū)畫(huà)家文徵明的書(shū)齋名,愛(ài)吾廬語(yǔ)出晉代著名田園詩(shī)人陶淵明的五言詩(shī)《讀山海經(jīng)》“眾鳥(niǎo)欣有托,吾也愛(ài)吾廬”。愛(ài)吾廬和亭云館門(mén)柱分別篆刻楹聯(lián)“煙開(kāi)翠幌清風(fēng)曉,花撲玉缸春酒香”和“圭璋博古松柏延年,詩(shī)酒娛情林泉養(yǎng)性”。這些文辭優(yōu)美、富有意趣的詩(shī)文楹聯(lián)或歌山水自然之美,或頌讀書(shū)之樂(lè),有的贊田園生活的閑適,有的抒飲酒賦詩(shī)的豪情,體現(xiàn)了文人的浪漫與自由,沖淡了祠堂建筑的嚴(yán)肅刻板。詩(shī)歌的意境融入建筑,賦予了陳家大院一種詩(shī)意的美。

4 結(jié)語(yǔ)

在傳統(tǒng)文化里,封官進(jìn)爵是個(gè)人成功和家族榮耀的標(biāo)志,多少人皓首窮經(jīng),為的就是一朝金榜題名,“朝為田舍郎,暮登天子堂”。在世俗功名追求失敗或仕途遭遇挫折時(shí),則選擇放野山林、泛舟江湖、歸隱田園,所以中國(guó)文人士大夫雖奉儒學(xué)為正宗,對(duì)易學(xué)和道教也很推崇。陳氏家族有信奉道教的傳統(tǒng),又因“性情剛方不諧世”“時(shí)局日非”等原因,選擇“退居田里”,將山水自然作為自己的精神家園。因此,陳家大院雖是宗法禮制建筑,卻蘊(yùn)含了空靈淡泊、清雅脫俗的審美追求和“天人合一、道法自然”的道家理念,這種儒道結(jié)合的建筑風(fēng)格正是中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)分子“進(jìn)則儒,退則道,隱則佛”的人格特征和處世哲學(xué)的最好詮釋。■