犢牛行為及其與飼養方式的關系

文/屠 焰 許先查 刁其玉

(中國農業科學院飼料研究所/農業部飼料生物技術重點實驗室;奶牛營養北京市重點實驗室)

奶牛場為了方便管理,從犢牛出生后,就與母牛進行隔離,這固然可以掌握犢牛的情況,但犢牛與母牛分開之后行為上卻會產生很大的變化。犢牛在母牛的哺乳下,不會出現相互吸吮等異常行為。而在人工飼喂條件下,犢牛表現出諸如相互吸吮和舔舐物體的口部行為[1],如果采用奶瓶給犢牛飼喂牛奶可以減少相互吸吮行為發生的時間[2]。

鮮奶或代乳品的飼喂方式關系到犢牛如何采食營養物質,不同的飼喂方式對犢牛采食液體飼料后的行為有不同的影響。哺乳期犢牛在單圈、配對或者合圈飼養環境中用奶桶、奶瓶或者帶乳頭的奶桶飼喂后,相互吸吮等行為都有一定的變化。

1 犢牛的采食行為

食道溝是起始于賁門,向下延伸至網瓣胃間的半開放孔道,是食道的延續。初生犢牛吮奶時反射性引起食管溝閉合,形成管狀結構,避免牛奶流入瘤胃,牛奶經過食管溝和瓣瘤管直接進入皺胃被消化,犢牛出生后3 周齡以內,主要靠皺胃進行消化[3]。

食管溝的閉合與吸吮刺激或液體中的固體懸浮物刺激有關,一些鹽類也能夠刺激食管溝閉合,例如銅和鈉對綿羊有部分作用,而對牛則更有效,葡萄糖也具有刺激作用[4]。也有人認為食管溝的閉合與液體飼料的成分或者飼喂的方式(直接乳頭飼喂或奶桶飼喂)無關,視覺或其它方式的刺激(比如飼養員的出現、哺喂器具的噪聲等)都會誘使犢牛食管溝的閉合,而且抑制自由飲水可導致牛奶或代乳品乳液進入前胃而不是皺胃。

可以通過訓練來加強食管溝閉合的條件反射。經過訓練的動物,對飲液的期待可以引起食管溝的閉合。受過調教的羔羊,看到奶瓶可提高食管溝反射的興奮性,使飼喂牛奶后流入皺胃的乳量增加2~3倍,以奶瓶逗引羔羊也可使食管溝閉合,證明食管溝閉合的條件反射在哺乳中起重要作用,而與羔羊相比,犢牛的食管溝反射較差,乳汁容易進入瘤網胃[4]。假如幼畜對于常規使用的喂奶容器沒有表現出特有的興奮,則說明它沒有記住這種刺激[5]。據估計,牛奶進入瘤胃后,可能需要長達3 h的時間才能最終進入皺胃,這就造成了牛奶的浪費,降低了牛奶的營養價值,甚至導致犢牛消化系統的異常,導致瘤胃臌氣及腹瀉的發生。

2 犢牛的吸吮行為及異常行為

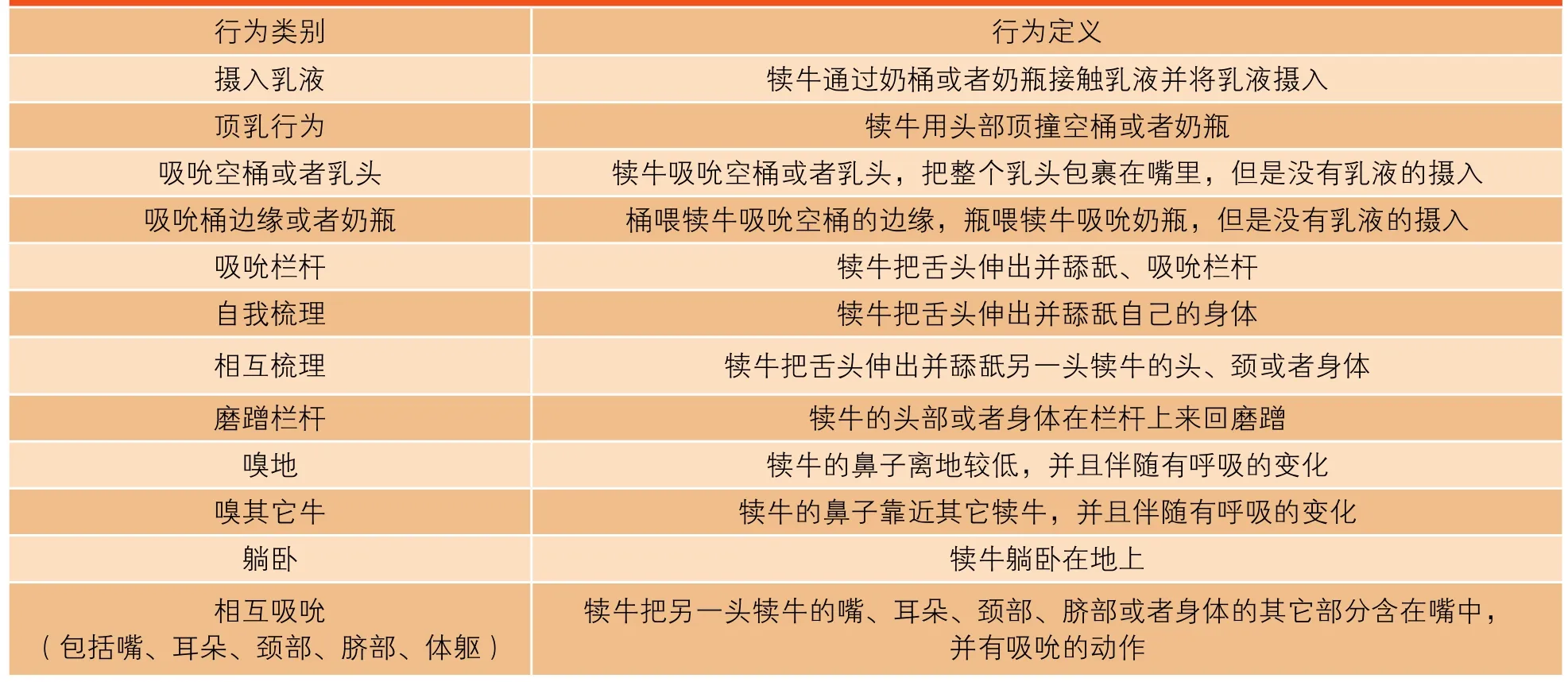

犢牛的各項行為的觀測及其方法見表1[2,6]。

2.1 吸吮行為

犢牛尋找乳頭是沿母牛身體的無毛區來進行的,最容易接觸到的是腋下和腹股溝。犢牛在吸吮時,頭部用力頂撞母牛的乳房,這種動作是由乳液流出減少而激起的,頂撞可以進一步刺激乳房,引起乳液流量的增加。安靜吸吮時,犢牛常伴有“搖尾”等動作[7]。吮乳多在白天進行,通過對自然哺乳犢牛的觀察,發現犢牛每天集中吸吮乳液的時間為:上午05:00~08:00,中午1 0:0 0~1 3:0 0,下午16:00~20:00[8]。新生犢牛每天哺乳5~7 次,每次吮乳時間為8~10 min[7],每天達到40 ~60 min[9],肉用犢牛每頓吸吮乳液1 ~2 kg[6],每天6 ~7 kg[10],奶犢牛每天自由吸吮乳汁能達到8~14 L[11],但隨著月齡的增長,哺乳時間縮短。

表1 犢牛行為描述

2.2 異常行為

牛場為了提高母牛的生產性能,方便對犢牛進行管理,在犢牛出生后不久,即將母牛和犢牛分離,進行牛奶或者代乳品乳液的喂養。這種飼養方法有其優點,但如果飼喂方式不當,就會對犢牛的生長性能、行為和福利會產生深刻影響[11],由于乳液的供給方式存在區別,犢牛采食乳液也存在一定的差異,當犢牛的吸吮行為受挫時,就會表現出行為的差異,主要表現為非營養性吸吮(Non-nutritive Sucking),即犢牛有吸吮動作,但沒有乳液的攝入。當犢牛喝奶時,如果沒有乳頭來滿足其吸吮動機時,就容易出現非營養性吸吮行為。

在自然的環境下,母牛哺乳犢牛的時間達到7~10 月,這遠遠長于集約化奶牛場的6~10 周,當犢牛自然的行為在集約化生產下受到抑制時,就會表現出一些相應的異常行為[8],例如出現相互吸吮、吸吮欄桿、過度自我修飾等。據報道,后備牛和奶牛的相互吸吮發生率為1%~11%[12]。相互吸吮起源于自然吸吮行為的重新選擇,與牛奶的飼喂方式有很大的相關[13],在喂奶后的10 min內會有較多的出現頻率[14]。與用奶瓶飼喂相比,用奶桶飼喂犢牛時,犢牛會出現更多的相互吸吮[2],特別是臍部吸吮[8]。對于犢牛出現的下腹部吸吮行為要特別關注,因為這可能導致后備牛的相互吸吮和母牛的偷奶行為。導致犢牛出現異常行為的因素主要是圈禁環境和刺激的匱乏。異常行為與正常行為的差異只是“量”的差異,而非“質”的差異,在限制的環境中,正常行為無法表達出來,異常行為的出現是對自然條件下正常行為的重新定向表達[8]。

3 飼養方式與犢牛行為的關系

出生后,給犢牛飼喂牛奶或者代乳品常見的有2 種飼喂方式(奶桶、奶瓶)和2 種飼養方式(單圈、2 頭以上合圈)。中國農業科學院反芻動物飼料團隊研究證實,這幾種方式對犢牛的增重及體尺增長都沒有顯著的影響;奶瓶飼喂時犢牛攝乳時間比奶桶飼喂得長,攝乳速率降低;單圈飼養環境中犢牛頂乳行為的次數較多。奶瓶飼喂犢牛能有效減少非營養性吸吮行為的持續時間,減少相互吸吮的異常行為時間;合圈飼養環境下,犢牛會出現相互吸吮的異常行為,其中用奶瓶飼喂的犢牛相互吸吮行為的持續時間有所降低[15]。

表2 代乳品的飼喂方式對犢牛生長性能的影響[15]

3.1 代乳品的飼喂方式對犢牛生長性能及糞便指數的影響

在使用代乳品,并采用奶桶或奶瓶飼喂、犢牛單圈或合圈飼養的條件下,證實代乳品飼喂方式對犢牛平均日增重和體尺沒有顯著的影響(表2),但平均日增重、體斜長數值上以單圈奶瓶組增長最快。單圈和合圈的飼養環境對犢牛糞便形態有一定的影響,合圈組犢牛的糞便指數顯著高于單圈組犢牛。

用奶桶飼喂的犢牛其采食方式為低頭吸吮乳液進入食管,用奶瓶飼喂的犢牛其采食方式與自然狀態下吸吮母牛乳頭方式一樣,是仰頭吸吮乳液進入食管。使用奶瓶或奶桶飼喂犢牛,對體重的影響尚有爭議,Thomas等[16]發現自由采食牛奶的犢牛在2~4 周齡時,使用奶瓶飼喂要比使用奶桶飼喂的犢牛體重增長快;但Veissier等[17]、許先查[15]的結論相反。犢牛的食管溝反射是神經與生理共同調節的作用,用奶瓶飼喂的犢牛有較強的吸吮行為,但用奶桶飼喂的犢牛也表現出一定的吸吮行為,因此,犢牛都能表現出較好的生長性能,應該都有較強的食管溝反射,特別是在犢牛出生后采用了人工誘導犢牛吸吮奶桶中的乳汁,犢牛習慣這種吸吮方式之后,在后續用奶桶或奶瓶飼喂時,犢牛仍保持較強的食管溝反射,能夠使乳汁直接進入皺胃。可見食管溝反射不僅與乳液飼喂方式有關,還與飼養員的定時、定量出現及規律性聲音的刺激有關,以及犢牛前期的飼喂有很大的關系。

群飼還是單圈飼養,對犢牛增重影響的結論也不一致。對某些動物,采用帶乳頭的瓶子或桶飼喂,在停止幾周后再行采用這樣的飼喂方式時,它們仍能認識這樣的瓶或桶,并表現出明顯的興奮,有效地使食管溝閉合。而對于其它動物,停止使用這樣的用具僅幾天就可以使這種食管溝反射消失。應用定期的加強方法,能使大多數反芻動物的食管溝反射終生得以適當的維持。當人工飼喂動物時,動物以自身的方式采食液體,食管溝的閉合逐漸加強,同樣,知道必須以什么樣的刺激間隔來加強食管溝的反射性閉合也是重要的。也就是說,無論在什么樣的環境中,只要讓犢牛形成條件反射,乳液均能有效地進入皺胃,讓犢牛有效地吸收。

合圈飼養的犢牛腹瀉情況有較大的波動,這可能與犢牛出現較多的吸吮欄桿和相互吸吮有關,因為在有犢牛出現腹瀉后,其它犢牛嗅、舔污染的地方,容易造成傳染,導致腹瀉,這應該是合圈比單圈犢牛出現較高糞便指數的原因。因而,在合圈飼養犢牛的情況下,更應該加強圈舍內外的清潔和消毒,同時對犢牛皮毛的清理也不容忽視,避免因地面、器具、圍欄、皮毛上污物造成的交叉感染。

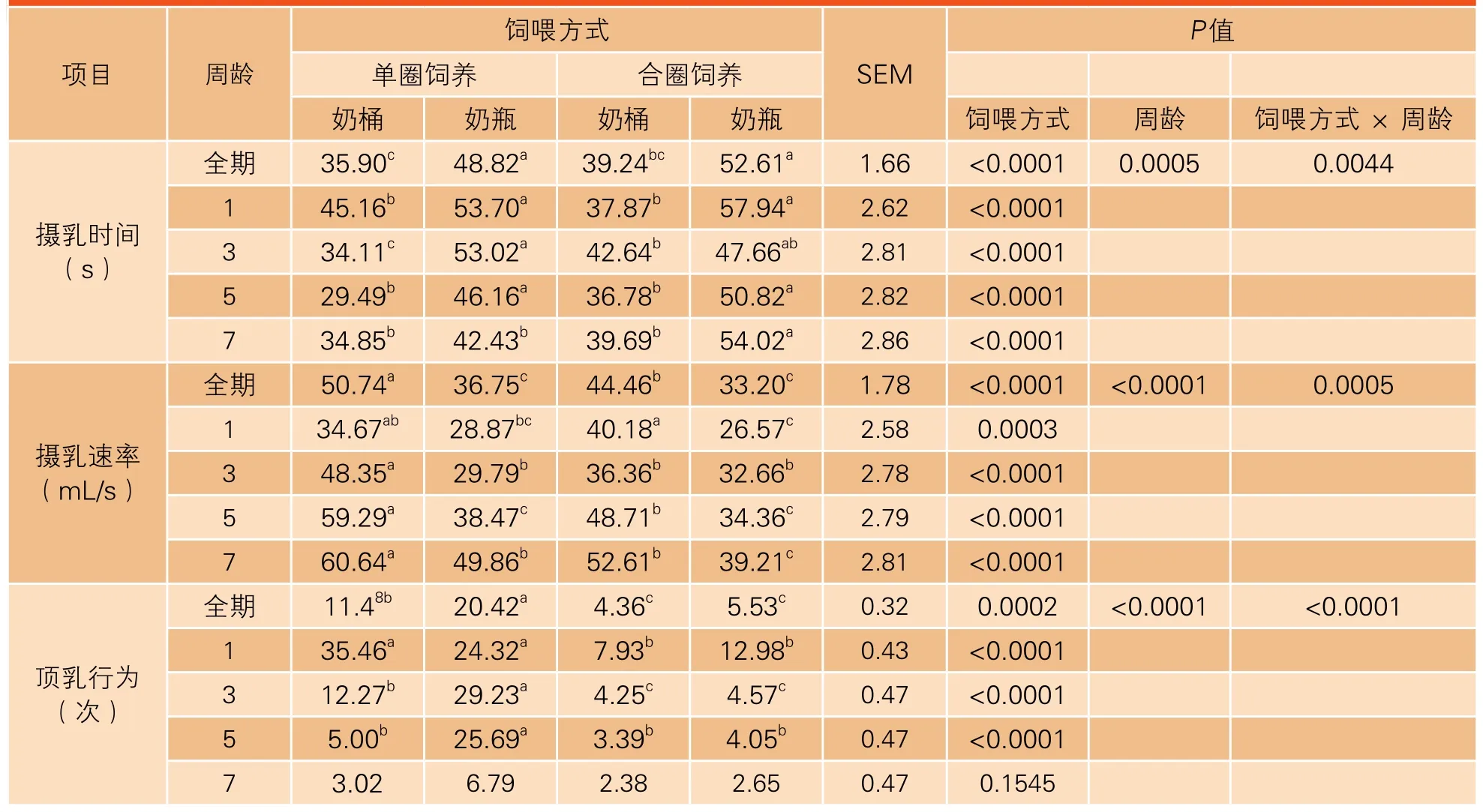

表3 代乳品的飼喂方式對犢牛攝乳時間及速率的影響[15]

3.2 代乳品的飼喂方式對犢牛采食行為的影響

犢牛的采食行為包括了攝乳時間、攝乳速率及頂乳行為等。代乳品的飼喂方式(奶瓶或奶桶)、合圈或單圈飼養,均會對犢牛的采食行為產生一定影響。許先查[15]發現,用奶瓶飼喂的犢牛與用奶桶飼喂的犢牛相比,前者對代乳品乳液的攝乳時間較長,攝乳速率則相反;而與合圈飼養相比,頂乳行為的次數以單圈飼養環境中的犢牛居多。單圈飼養的奶瓶飼喂代乳品的犢牛,每天要花費更長的時間吸吮空瓶,合圈飼養的用奶桶飼喂代乳品的犢牛則花費的時間最少;出現吸吮桶邊緣、吸吮欄桿的行為均以單圈飼養奶桶飼喂的犢牛出現的時間最長,奶瓶飼喂犢牛的時間則較短(表3)。

在犢牛采食固體飼料之前,其采食方式只有吸吮行為,在采食固體飼料之后、斷奶之前,吸吮行為也是犢牛主要的采食方式,這是由于犢牛本身特有的生理結構所決定的,因為犢牛在瘤胃發揮主要功能之前,主要在皺胃進行消化,因此犢牛的吸吮行為是為了使食管溝閉合并且使營養物質到達皺胃,更好地進行消化。有研究指出只有當動物自愿地飲液并處于幼年動物所特有的興奮狀態,食管溝才能充分閉合,食管溝反射與動物攝取液體的化學組成無關(甚至水也可能引起食管溝的閉合),也與動物飲液的方式(從乳頭或桶中)無關,假如強迫動物吞食液體,或其攝取液體是為了解渴,則食管溝不閉合,攝入的液體進入瘤胃,這就說明吸吮行為是犢牛的一個重要行為,因為它可能會影響激素的代謝分泌和吸吮行為的表現,進而降低吸吮動機[12]。增加采食牛奶中的營養性吸吮過程可以有效減少非營養性吸吮行為發生的時間,主要是通過減緩牛奶的流速和延長奶桶乳頭的保留時間來延長牛奶供應的時間可以確定能大幅度的減少相互吸吮行為的發生,因此用奶瓶飼喂代乳品的犢牛的攝乳時間均較長,可以有更長時間的吸吮行為,降低吸吮動機,才能較少或者不出現異常行為[15]。

犢牛的頂乳行為動作對母牛的乳房有刺激作用,能夠促使母牛乳房分泌乳液。當反芻動物在幼年興奮狀態(用頭頂撞、搖尾等)下攝取液態飼料時能有效地通過瘤胃,但當它為了止渴而飲或被強迫灌服時,液體通常流入瘤胃。頂乳行為與吸吮行為息息相關,當犢牛滿足其吸吮動機時,能夠表現出更多的頂乳行為,來獲得更多的乳液,但在人工飼養環境下,因為犢牛的頂乳行為沒有獲得相應的回報時,頂乳行為出現次數下降得特別明顯,特別是合圈犢牛,由于犢牛之間的互相影響,而且喝奶較快的犢牛可以去尋找附近的乳頭而偷取喝奶較慢的犢牛的乳液,因此犢牛出現頂乳行為的次數比單圈飼養的少。

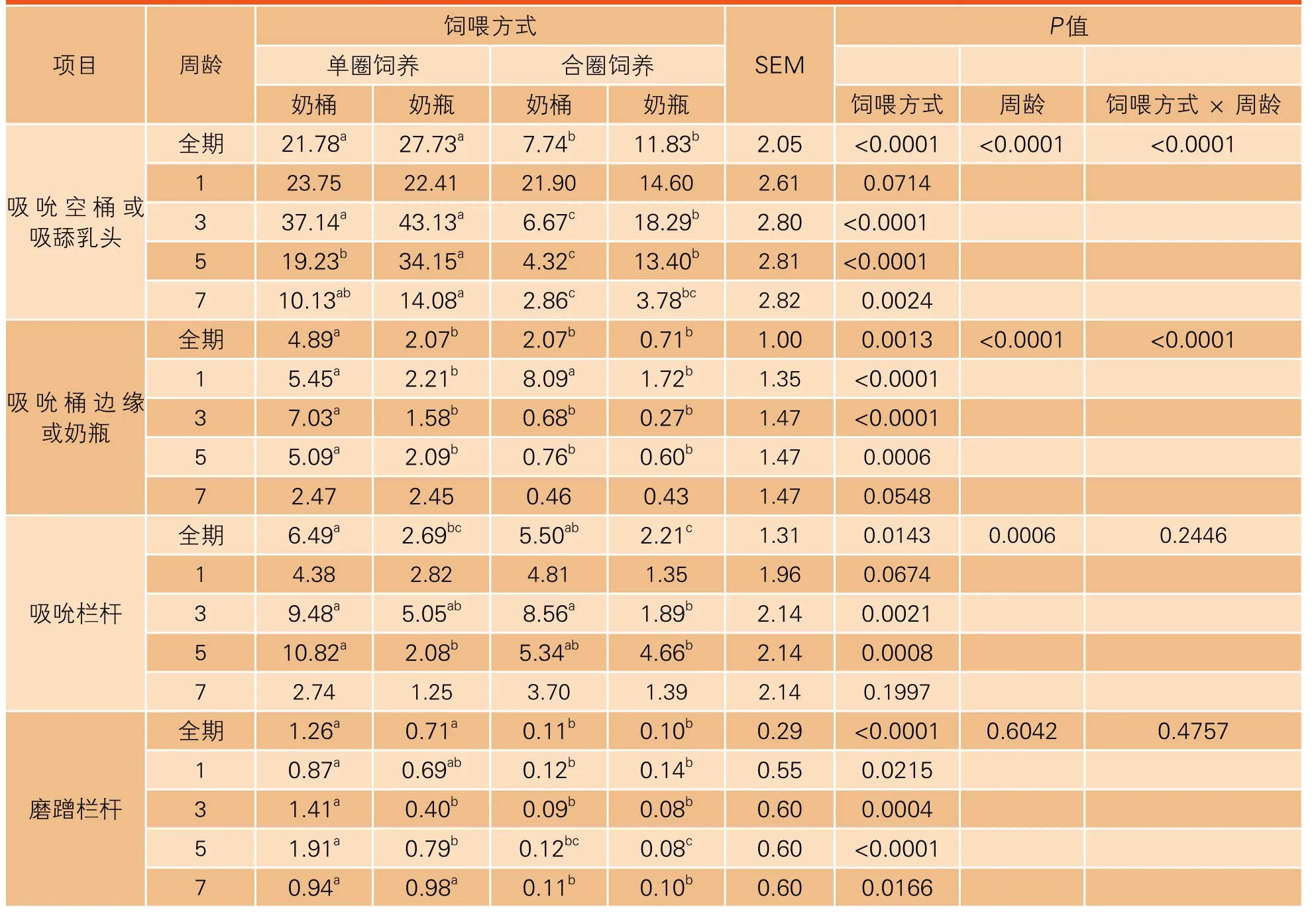

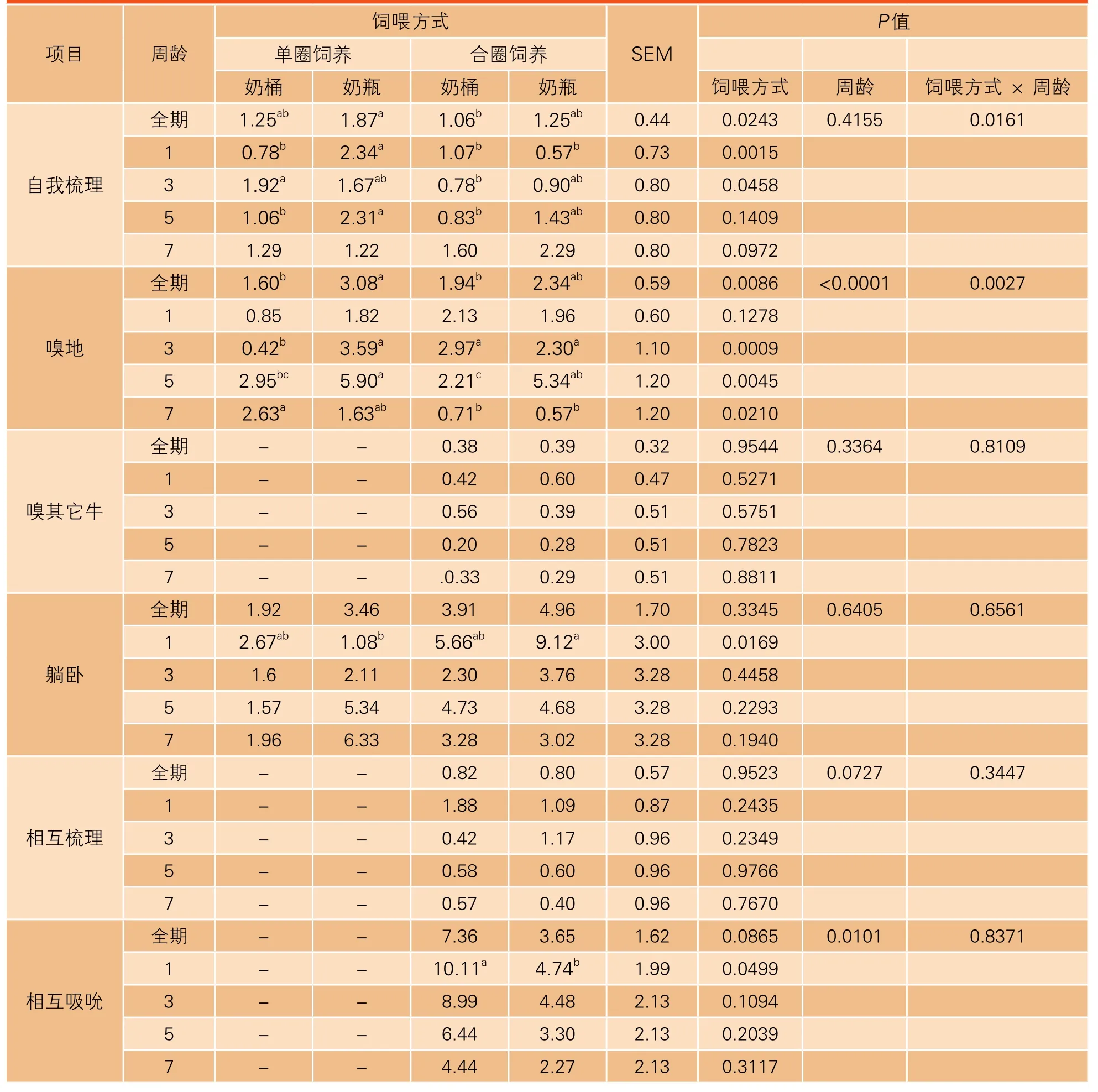

3.3 代乳品的飼喂方式對犢牛其它相關行為的影響

在單圈或合圈飼養條件下,使用奶瓶或者奶桶飼喂犢牛,犢牛出現磨蹭欄桿、自我修飾行為的持續時間所占百分比均在2.5%以下。單圈飼養的環境下,犢牛無法表現出嗅其它牛、相互梳理等的社交行為,吸吮空桶或空奶瓶的時間較長,合圈組犢牛出現這些行為的持續時間均較短,但會出現相互吸吮的異常行為,其中用奶瓶飼喂的犢牛相互吸吮行為的持續時間有所降低。由此可見,奶瓶飼喂犢牛能有效減少非營養性吸吮行為的持續時間,減少相互吸吮的異常行為時間(表4)。

自然環境下,犢牛可以自由采食母牛的乳液,并且可以與母牛自由交流,因此犢牛基本不會出現異常行為,特別是很少出現相互吸吮行為[12],但在規模化奶牛場的飼養環境中,犢牛的采食時間相對較短,并且環境較為單一(特別是單圈環境中),因此,很容易在采食后出現一些異常行為。為了解決犢牛異常的吸吮行為,特別是相互吸吮行為,諸多學者進行了一系列的研究,例如調整牛奶的流速和供給量,飼喂后奶瓶和奶桶留在原位讓犢牛舔舐,選擇恰當的斷奶方式、設計適宜的乳頭性狀、注重干草供給,調整群飼犢牛的規模大小等。

當犢牛通過乳頭吸吮牛奶時,人為地限制牛奶的流速和在喝完牛奶之后供給干草可以降低非營養性吸吮的發生頻率,防止合群飼養的犢牛發生相互吸吮行為。在合圈飼養中,以奶瓶采食牛奶的犢牛喜歡吸吮乳頭要勝過吸吮其它犢牛,并且相互吸吮的發生頻率減少75%[12]。許先查[15]也證實,合圈奶瓶飼喂的犢牛相對合圈奶桶犢牛,相互吸吮行為的持續時間較低;在單圈環境下,由于環境的單一性,使犢牛無法相互吸吮到對方,這時犢牛表現出非營養性吸吮。牛奶中乳糖含量影響了非營養性吸吮的頻率,在產后的第1天,母牛初乳中乳糖的平均含量為20~ 40 g/L,隨后的全脂牛奶中乳糖濃度逐漸增加至50 g/L,這可能是犢牛在后期發展中吸吮動機變強的原因,至少在周齡較大的犢牛上發現,牛奶中較高濃度的乳糖會導致非營養性吸吮。

表4 代乳品的飼喂方式對犢牛其它行為的影響[15] 單位:%

表4 代乳品的飼喂方式對犢牛其它行為的影響[15] 單位:%

用桶飼喂的犢牛比用奶瓶飼喂的犢牛會出現更多的吸吮欄桿和更多的相互梳理行為[2],用奶瓶飼喂犢牛可以有效減少犢牛出現非營養性吸吮行為持續的時間,但卻無法完全避免[15]。另外,休息場所面積大小對牛只的休息時間有一定的影響,當可供母牛休息的空間增加時,其休息和反芻的時間延長;如果休息空間很擁擠,就會影響母牛的產乳量和肉用公牛的增重;每頭成年牛的臨界面積應在5 m2左右,而犢牛則2 m2就足夠了

用單圈飼養可以避免犢牛的相互吸吮,但這也會導致犢牛無法滿足其社會交往的需求,主要是相互梳理,而犢牛間的相互梳理可以幫助動物保持本身無法修飾到的部位的皮毛健康,還可以通過降低社會緊張關系程度來起到鎮定作用[18]。對于年幼的動物來說,比如犢牛,社會生活可以有機會表達出游戲行為,這促進犢牛的運動和社會技能的發展,是正常行為表達的關鍵[19]。

4 結論

犢牛階段敏感易病,其培育質量優劣直接影響著牛成年后的生產性能,也與牛場經濟效益息息相關,在飼養管理中需要養殖者給予更多的關注。除了提供適宜的營養之外,飼養方式對犢牛的健康和生長也具有較大的作用。研究現代養殖模式下犢牛飼養方式,為它們提供舒適的生活,既可減少疾病發生,又可促進犢牛機體發育,是研究人員和養殖者必須關注的問題,也將會成為新的熱點。