重復題材不重復畫

黃劍武

作為一個藝術家,一般會回避畫同一題材。同一個題材因為對象相同,感覺相同,往往會失去對象的新鮮感受,難以畫出新意,更難以突破自我,這幾乎成了畫家們的共識。那么,重復的同一題材真的沒有畫的必要嗎?真的無法突破,難以實現創造嗎?我覺得這是個值得深入探討的問題。它探討的意義不僅僅是作品創作本身,而且揭示了繪畫創作背后隱藏的深層次的規律,了解了這個藝術規律,對畫家藝術創作的探索實踐有著不可忽視的參考意義。

在大多數畫家的創作中,同一題材和景物意味著輕車熟路、十拿九穩,更顯示技巧之嫻熟,觀念之老道。以至于重復的第二或第三張無路可走、難以為繼,所以作畫者多半會視這為徒勞無益之舉,半途而廢或不寄希望者居多。

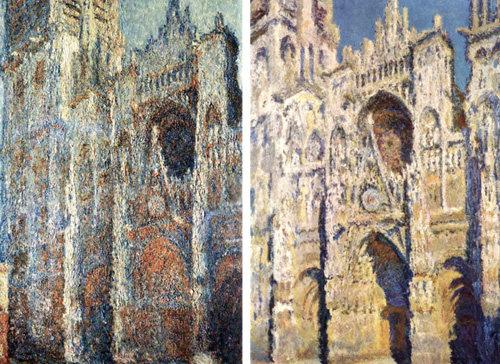

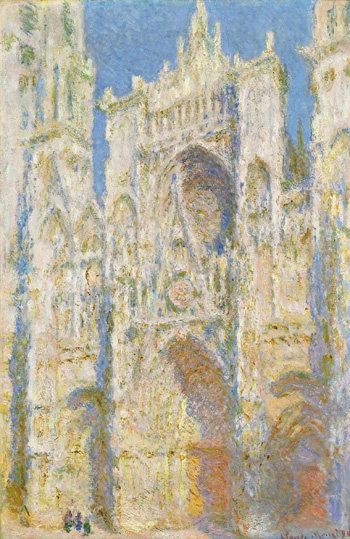

在國內外卻有不少畫重復題材的例子,頗具代表性的是印象派畫家莫奈,他的《教堂系列》最為經典,他重復畫同一處教堂的油畫有幾十幅之多。這些在不同光線下,不同時間段的教堂,雖然是同一處景物,并且幾乎是同一角度,但是每張都有各自的感覺,各自的色調,各自的“脾性”,尤如人的個性面孔。如果我們暫時懸置這個可見的畫面結果,那么莫奈究竟在干什么呢?不厭其煩地重復畫幾十張同一景物,真的有意義嗎?

每一個藝術家都有各自不同的藝術秉賦和興趣點,不合適作平行比較,但藝術探索和成長之路卻十分相似。畫家在通過學習掌握了一定的藝術規律和繪畫技能后,通常會試圖去尋找突破以前的規范和形式的途徑,這是藝術家創作的本能反應。寫生往往是尋找路徑的常為常見的方法和手段。然而,面對同一景物反復寫生,其實可視為一個比較可行的辦法。在眼前景物的一切都沒有變化之時,某些問題顯得更為集中和突出,自己的缺點也暴露無遺,畫家的精力也會高度集中于畫家預期關注的某些點上,如色調、視覺感受、形式語言等。時間在流動,光線在移動,貌似靜止的風景似乎也在動,一切在流動不居之中,關鍵在于畫家的眼睛。這是對畫家心、眼、手三者配合的最大考驗,能否擺脫慣用的方法?能否打破已有的形式和規范?舊景又能否再出新意?畫家在和對象直接交鋒中,你進我退,我退你進,共同進退。畫家原有形式的本質轉變發生在每一次反復交鋒中的各個環節,一個個自己和外人都不易體察的環節。或色彩,或形體,或結構,說不清道不明地糾纏在一起。

畫同一景物、重復題材,似乎不僅僅是畫出新意的問題了。成了畫家退回原地和走出陳式,兩選其一、不進則退的兩難境地,要么重復上一張,要么往前跨越一步。莫奈其實是在重復做這樣一個實踐,這樣一個選擇。即使有時是原地踏步,有時以失敗告終。當他看到教堂呈現在室外不同光線的同時,他看到了新的希望,他看到了和以前完全不同的世界,眼前的世界既不同于室內也不同于其他畫家。他開始大大懷疑以前的作畫方法和以前畫家的觀察方法,并試圖嘗試反復畫同一處教堂,并盡可能努力去接近它。他在重復表現教堂時逐步證明自己的判斷,即自然光源下物象的真實樣子,即便是同一物象其實完全不同,而以前畫家們的室內寫生是如此的概念和虛假。他的一張又一張重復的教堂場景,其實是在一次又一次地嘗試否定過去作畫方法,完成一個偉大印象主義大師的蛻變。這一過程隱藏在大家不被關注和看好的重復題材的反復實踐方式中,此時他已經悄無聲息地完成了世界繪畫史上的卓越跨越。

重復題材其實可以畫。要看怎么畫?而眼前這個作畫之人卻最為關鍵。