由工業革命引發的世界范圍內的城市化

劉憶瑤

摘 要:本文簡述了城市化及工業革命的概念,同時詳細介紹了第一次工業革命的進程、其對英國及世界的意義,及由此引發的英國城市化發展情況。隨后,本文對世界范圍內的城市化的進程進行了梳理,并總結了世界城市化的一般規律和總體特征。最后對城市化引發的城市問題進行了簡單的介紹。

關鍵詞:工業革命;城市化;城市問題

前言

在漫長的社會發展中,人類創造了城市這樣一個各種活動高度集中的聚集體,它是社會經濟發展到一定歷史階段的產物,是技術進步、社會分工和商品經濟發展的結果。但是要注意的是,城市的發生與“ 城市化”卻并不是同步的[1]。幾千年前人類歷史上第一座城市就已出現,但是在這幾千年中,人類仍舊大多以農村的生活方式存在,以農耕和狩獵求得生存。隨著社會形態的變化,城市在整個經濟中逐漸居于主導支配或絕對優勢地位,開始決定整個國家的面貌,并帶來社會經濟結構和各方面的巨大變化,出現了人們今天所說的“城市化” 不過200多年。準確地說,從18 世紀60 年代工業革命開始算起,只有250多年的歷史。

1 城市化概念

盡管1860年第一次工業革命,世界就已經開始了城市化進程,但是直到1867年,西班牙工程師伊勒豐索·塞達爾在《城市化概論》一書中才首次提出“城市化”這一術語。在我國,城市化一詞是由英文Urbanization 翻譯過來的,有的也譯作“城鎮化”或“都市化”。而隨著之后城市化的發展,對于“城市化”這一概念的定義,國內外學者見解不一、不同學科的學者也更傾向于根據各自的學科角度和側重點來進行理解。在我國的城鄉規劃領域內,《中華人民共和國國家標準--城市規劃基本術語標準》中對“城市化”的定義為:人類生產和生活方式由鄉村型向城市型轉化的歷史過程,表現為鄉村人口轉化以及城市不斷發展和完善的過程。

城市化表現為城市人口的增加、城市人口的比重提高、城市人口結構的調整、城市數目增多、城市地域規模擴大、城市制度的變遷等等,其核心指標為城市人口占總人口的比重。社會經濟發展是城市化的最主要動力。其中農業的發展是城市化的初始動力,隨著農業勞動生產率的提高,農業剩余勞動力產生,并向城市轉移。而工業的發展是城市化的根本動力,工業化沖破了農村自然經濟的桎梏,使城市成為區域經濟的中心,并帶動了交通地理的變化,促進了第三產業的發展,工業發展從根本上推動了城市化的發展。要強調的是工業發展和城市化的關系不是單向的,它們之間是互相影響的,不單單工業的發展會推動城市化進程,城市化的發展也同樣會加快工業化的腳步。第三產業的發展或者說市場化,可以說是城市化的直接動力,勞動力市場化促進了勞動人口向城市的遷移,土地資源市場化促進了城市規模的擴大和新城鎮的建設,產品市場化促進了城市化可以在更廣闊地域上發展,這些都對城市化有著直接的推動作用。

2 第一次工業革命

2.1 工業革命的概念

什么是“工業革命”?事實上,工業革命是18世紀中期到19世紀,在歐美一些主要資本主義國家,先后發生的以機器生產代替手工勞動的重大變革。而第一次工業革命是由一系列生產技術的創新引起的。其不僅是一場生產力革命,而且也是一場社會革命。這場革命在城市中發生,因而城市被稱為工業革命的搖籃。反過來,在城市中發生的工業革命又極大地刺激了城市的發展[2]。

2.2 第一次工業革命的進程

工業革命首先發生在當時資本主義最發達的英國。最初是棉紡織業的技術革命。1765年,織工兼木匠哈格里夫斯因偶然受到妻子的紡車翻倒在地的啟發,發明了手搖紡紗機,并用女兒的名字珍妮稱呼這架機器。珍妮紡紗機的出現是英國第一次工業革命爆發的標志。在此之后的一段時期內,有大量機器被發明及使用。例如英國鐘表匠阿克萊發明的水力紡紗機和工人克隆普頓發明的騾機(繆爾紡紗機)。

在棉紡織業不斷革新技術的同時,對機器的動力提出了更高的要求。1769年,英國發明家詹姆斯·瓦特成功研制改良蒸汽機。1785年,改良蒸汽機開始用作紡織的動力機。瓦特的改良蒸汽機的出現被認為是第一次工業革命的標志,作為動力革新的標志性事件,其開創了西方國家的大蒸汽時代。與此同時,瓦特對蒸汽機的改造也引發了一系列技術革命,出現了以機器大生產為標志的工業化浪潮。采礦業、冶金業、交通運輸業等行業先后開始了技術革命。1807年美國人富爾頓制造了第一艘汽船,被譽為“鐵路機車之父”的喬治·史蒂芬森在1814年發明了第一臺蒸汽機車。

2.3 第一次工業革命的意義

英國工業革命不僅對本國的社會政治經濟的發展具有重大的歷史意義,而且對其它資本主義國家以至整個人類社會的發展都產生了重大的影響。

英國工業革命使國內的社會生產力得到飛速的發展,使英國由農業國一躍成為世界上最先進的資本主義頭號工業強國。在階級結構層面,英國的工業革命使得國內的社會關系發生了巨大的變化,無產階級和資產階級的矛盾開始明顯地暴露出來,并逐漸激化,國內社會日益分裂為兩大對立階級。在生活結構層面,英國工業革命改變了國內的經濟地理狀況和人口結構,農村人口大量轉入城市,城市人口猛增,加快了城市化進程,與此同時,國內也出現了一些新興的工業區和工業城市,經濟中心由東南向西北轉移[3]。

英國工業革命對其它國家工業革命的發展,也產生了重大的影響。由于英國是世界上第一次工業革命的發源地,它的成果和經驗必然為其它國家所吸取。因此,其它資本主義國家的工業革命發展都比英國快,完成時間都比英國短。

在世界范圍內,英國工業革命同樣帶來了世界形勢的根本性改變。英國工業革命促進了世界各地經濟聯系的加強,加速了世界市場的形成。英國工業革命也改變了世界格局,影響著現代世界體系的形成。隨著工業革命的深入和擴展,資本主義生產方式在歐美先進國家確立。亞非拉的多數國家則在列強的炮艦下失去了抵御能力,淪為歐美資本主義列強的殖民地半殖民地。世界格局演變為東方從屬于西方,殖民體系初步形成。

2.4 由工業革命引發的英國城市化

英國是世界上最早開始工業化和城市化的國家。伴隨著工業革命的浪潮,英國的工業化推動著城市化的發展。18世紀早期,英國的城鎮人口約占總人口的20%-25%,到1851年,英國已有580多座城鎮,城鎮人口占總人口的54%,基本上實現了城市化。英國城市化是以發展輕工業為先導,進而帶動能源、工礦、交通工業的發展,加速城市化的進程。隨著技術革新在棉紡織領域的展開,輕工城市率先異軍突起;機器運轉速度的加快、工廠制度的逐步建立,促進煤炭、冶金工業發展起來,產生了一批能源和重工業城市;交通運輸業的變革,則促進了交通樞紐城市發展。而農村勞動力轉移則是英國城市化的基本前提,19世紀中期,隨著“圈地運動”在全國大范圍的開展,再加上農業技術的改進,大量農民失去土地,而城市迅速發展的第二、第三產業需要補充新的勞動力,在此背景下,大批農村剩余勞動力轉移到城市,推動了城市化水平的提高[4]。

英國的城市化為世界提供了基本思路和模式,但是,其中也有沉重的教訓,那就是以犧牲農業為代價。18 世紀60 年代,英國的糧食自給有余,還可以出口,到19 世紀中期,隨著英國貴族通過著名的“圈地運動”,以暴力形式強制農業人口向非農產業轉移,農業停滯不前,國內消費的糧食、肉類和農業原料不得不依賴從國外進口,農業發展不足,反過來制約了城市化的推進[5]。

3 世界城市化

3.1 世界城市化規律

1979年,美國地理學家諾瑟姆將不同國家和地區城市化進程的共同規律概括為一條稍被拉平的S型曲線,并將其分為三個階段。即低于30%的起步階段、30%到70%之間的快速發展階段和高于70%的成熟階段。這一曲線揭示了城市化水平發展的一般規律[6]。

我國學者陳彥光等人從城市化水平的變化規律出發,用數學公式的方式推導出在理論上城市化水平與速度的關系,即諾瑟姆曲線的推論——城市化速度的倒“U”形曲線,這一規律經過了若干國家的驗證。其將城市化發展過程分為了孕育、加速、減速以及趨零四個階段。倒“U”型曲線揭示了城市化速度變化的一般規律。

圖2 城市化水平曲線和速度曲線示意圖

圖片來源:作者自繪

在同一幅圖中繪制出S形曲線和倒“U”形曲線的示意圖(圖2),發現城市化速度變化有兩個特征。

第一,從極值拐點看,城市化速度的最大值并非在S型曲線加速階段的最大值處,理論上應在城市化水平最大值的1/2。

第二,從階段過程看,城市化速度曲線也具有明顯的階段性特征,可以概括為一條倒“U”形曲線。

S形曲線和倒“U”型曲線有助于理解現實的城鎮化地域差異和預測未來的發展,但是現實中任何國家的城市化過程都不可能留下與兩者完全相同、平滑連續的標準曲線。

3.2 世界城市化進程

18世紀后半葉工業革命的到來,改變了西方城市的傳統格局。在機器大工業生產方式下,近代城市發生了根本性的變化。從這個時期開始,城市迅速發展,人口、產業、技術、科技等發展使世界城市化水平快速上升。

第一次工業革命所開創的“蒸汽時代”(1760-1840年),標志著農耕文明向工業文明的過渡,是人類發展史上的一個偉大奇跡。在1800年,最初出現世界城市化率的數據時,世界城市化率僅有3%[7]。第二次工業革命進入了“電氣時代”(1840-1950年),使得電力、鋼鐵、鐵路、化工、汽車等重工業興起,石油成為新能源,并促使交通的迅速發展。到1900年時,世界城市化率達到14%,世界上人口超過100萬的城市只有12個。20世紀30-40年代由德意日法西斯發動的第二次世界大戰,在客觀上推動了科學技術的發展。第二次世界大戰后,世界范圍內的經濟結構、產業結構、就業結構發生了巨大變化,科學技術的廣泛應用使得整個社會財富達到了前所未有的富足水平。這種政治、經濟的變化必然要反映在城市化過程中。這時城市化已成為世界性的社會發展過程,從先進工業國的一種趨向,變成全球性的普遍現象,不再局限在西歐、北美的局部地區。世界進入現代城市化的新階段。到1950年時,世界城市化率達到30%,城市人口約為7.6億,世界上人口超過100萬的城市數量達到83個。第二次世界大戰之后開始的第三次工業革命,更是開創了“信息時代”(1950-),全球信息和資源交流變得更為迅速,大多數國家和地區都被卷入到全球化進程之中,世界政治經濟格局進一步確立,人類文明的發達程度也達到空前的高度。第三次信息革命如今方興未艾,還在全球擴散和傳播。進入21世紀,人類迎來了又一次全新的技術革命,即以互聯網產業化,工業智能化,工業一體化為代表,以人工智能,清潔能源,無人控制技術,量子信息技術,虛擬現實以及生物技術為主的第四次工業革命(2000-),從此,人類進入了“智能時代”。在21世紀之初,世界城市化率達到了47%,城市人口約為28億,約為1950年的4倍,世界上人口超過100萬的城市數量已經有411個,約為1950年的5倍。而在2008年,世界城市化率到達了一個重要的轉折點,即為50%,城市人口約為33.6億,首次超過了農村人口。

3.3 世界城市化特征

縱觀世界城市化的進程,可以總結出世界城市化有以下幾個特征:

(1)速度

無論是發達國家還是發展中國家,其城市化水平逐漸上升是一個總體趨勢,但是發展速度有所不同。總體呈現出慢—快—慢的特點,城市化初期發展緩慢,中期發展速度加快,后期發展速度又放慢,即城市化發展的“S”型曲線軌跡。目前,世界城市化水平的總體增長速度由上升正在逐漸變為下降趨勢,發達地區的下降趨勢則更早也更加明顯,而發展中地區城市化水平的增長速度目前仍保持上升狀態。

(2)規模與數量

由表1可看出,世界城市規模與數量均急劇增加,其中,大城市人口的膨脹比中小城市迅猛,速率遞增。另外,世界城市規模和數量的發展先后經歷了城市化初期規模小、數量少;中期階段城市規模大、數量多;后期階段城市規模又逐漸向小型化、多數量發展的過程,即城市的規模和數量發展呈現出小、少-大、多-小、多的運動規律。城市化發展過程中規模和數量的發展所呈現出的這種小、少-大、多-小、多的趨勢主要是由經濟原因所決定的[8]。

(3)空間分布

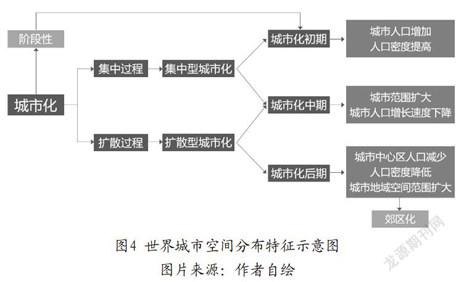

從城市化過程中空間分布的變化來看,城市化的過程表現為集中和擴散兩個方向,聚集過程導致集中型城市化,擴散過程導致擴散型城市化,在一定歷史時期內總有一種城市化形態占主導地位,從而使城市化過程分為階段性,集中型城市化一般是城市化前期的主要地理特征,擴散型城市化是城市化后期的主要地理特征。在初期發展階段只有城市人口的增加和密度的提高,城區的不斷擴大;中期階段一般是集中型城市化與擴散型城市化相結合發展,這時城市范圍在不斷擴大,原有城區人口雖然也有一定增加,但增長速度已經下降,后期階段市中心區出現城市人口減少、人口密度降低,城市的空間地域范圍擴大。城市的空間地域范圍擴大表現為城市化進程的城郊化[9]。

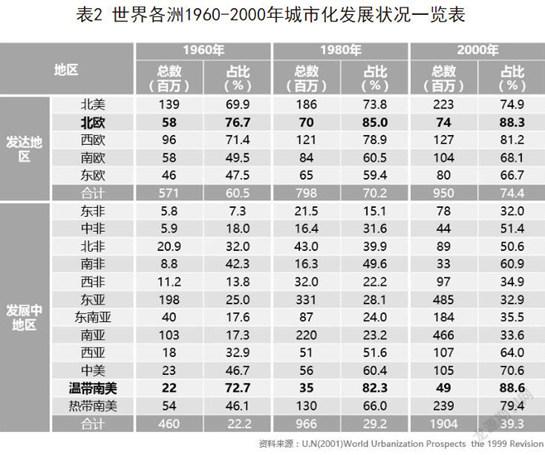

(4)地區差異

世界不同地區不同國家因為地理地域、政治體制、經濟基礎、產業結構、思想形態等原因,城市發展階段不同,城市化水平差異巨大[10]。

表2中列出了世界范圍內1960-2000年間各洲詳細的城市化發展狀況,可以看出,無論是發展中國家還是發達國家其城市化水平逐漸上升是一個總體趨勢,但是發展速度有所不同。發達地區中北歐城市化水平最高,其次是西歐和北美;在發展中地區,城市化水平最高的是溫帶南美,其次是熱帶南美、中美、西亞和南非,其他發展中國家的城市化率都在30-50%之間,整體來說,較1960年而言都有大幅度的上升。

4 城市問題

在城市化發展的不同時期,伴隨著城市規模的擴大和人口的大量增加、城鎮化速度與工業化和經濟發展水平的不匹配,以及城市規劃的滯后等原因,一些城市陸續出現了“城市病”。如環境污染、水資源缺乏、交通堵塞、住房短缺、失業、貧困、犯罪、財政拮據等一系列社會問題,城市人居環境不斷惡化,整個社會環境危機重重。

當今許多國家城市發展中的幾乎所有問題,包括經濟、社會、環境、能源、城市交通等,都和當時城市發展政策的失誤有著直接關系。為了應對這些城市問題,在之后的城市發展及城市化進程中,一系列的政策措施和城市規劃理論被一一提出。這些政策和理論在一定程度上解決了部分問題,但是,目前許多城市中仍舊存在許多亟待解決的城市問題。這些問題不但阻礙著城市的發展,也影響了城市居民的生活環境,降低了生活質量。因此,在未來的城市發展中,適合的發展政策以及先進的城市規劃理論依舊是重中之重。

參考文獻

[1] 高嵩.工業革命與城市化發展[J].遼寧經濟管理干部學院(遼寧經濟職業技術學院學報),2010,(03):51-52.

[2] 趙金萍.工業革命對城市化發展的推動[J].沈陽教育學院學報,2003,(1):14-16.

[3] 陳紫華.英國工業革命的特點和歷史意義[J].西南師范大學學報(人文社會科學版),1980,03:92-96.

[4] 何志揚.城市化道路國際比較研究[D].武漢:武漢大學,2009.

[5] 齊爽.英國城市化發展研究[D].長春:吉林大學,2014.