長株潭城市群“綠心”區土地利用變化特征

——基于土地功能視角

李樂蓉, 段建南, 楊 威, 張 昺

(湖南農業大學資源環境學院,湖南長沙 410128)

“綠心”區是提供生態服務或生態產品為主體功能的城市區域。“綠心”概念首次由中國共產黨第十八次全國代表大會提出,且大會明確要求保護生態環境,走綠色發展道路。但近年來經濟增長、工業污染、用地不合理等導致各城市的生態“綠心”區生態功能降低,盡管各地政府已出臺相關政策并采取多種措施保護“綠心”,但“綠心”區生態保護依然沒有得到本質改善。因此,摸清“綠心”區土地利用功能現狀,探明土地利用功能變化規律,對協調土地生態、生產、社會功能之間的矛盾,調整土地利用布局及空間結構,實現保障“綠心”區作為城市“綠肺”的功能有重大意義。目前,國內外諸多學者從土地利用布局和空間結構角度出發,分析土地利用變化規律,研究多區域、多尺度土地利用變化過程及演變機理[1-2];但對土地功能角度的土地利用功能空間分布及特征研究的尚不多見[3-4]。隨著土地功能分類體系的完善[5-6],將土地功能應用于土地利用功能空間分布及特征分析具有了實際操作性。長株潭城市群是我國中部地區第1個國家城市群,具有自然及社會經濟狀況的獨特性,可以打造生產生態生活協調發展的新城市群典范[7]。長株潭城市群的生態建設重點區域(長株潭“綠心”地區)是緩解大城市病的重要生態功能區,研究其土地功能空間分布及變化特征對“綠心”區域建設與發展有重要的指導意義。本試驗以長株潭城市群“綠心”區為研究對象,從土地功能角度出發,利用ArcGIS空間分析技術和數理統計方法分析長株潭城市群“綠心”土地功能的空間分布及其變化特征[8-9],以期為政府部門制定保護“綠心”區的土地利用模式,協調社會、生產、生態用地之間的矛盾提供決策支持,為促進長株潭一體化協同發展和土地資源的優化調控提供科學依據,也為其他地區的土地資源環境協調提供借鑒。

1 研究區域概況與方法

1.1 研究區概況

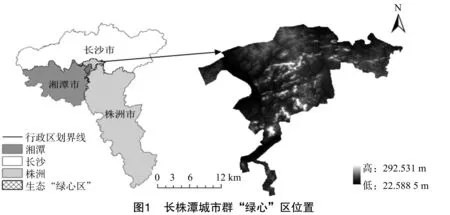

長株潭“綠心”地區位于湖南省長沙、株洲、湘潭三市交界的三角地帶(圖1),北至長沙繞城線及瀏陽河,西至長潭高速西線,東至瀏陽柏加鎮,南至湘潭縣梅林橋鎮,共涉及洞井鎮、坪塘鎮、暮云鎮、跳馬鄉、柏加鎮、仙庾鎮、龍頭鋪鎮、云田鄉、馬家河鎮、群豐鎮、昭山鄉、易家灣鎮、荷塘鄉、雙馬鎮、易俗河鎮、梅林橋鎮16個鄉(鎮)1個示范區(九華示范區)638個居民點。長株潭城市群“綠心”地區面積約 521.55 km2。其中,長沙市304.40 km2,占58.36%;株洲市82.95 km2,占15.90%;湘潭市134.20 km2,占25.73%。長株潭地貌以低山丘陵為主,中部地勢高,向東西兩側地勢逐漸降低,山林分布廣泛;氣候屬中亞熱帶季風性濕潤氣候,年平均氣溫16 ℃;工業污染整體較輕,區域生態環境良好,比較適合動植物繁衍生長,有利于生態環境保護與建設。生態“綠心”地區是長株潭三市重要的生態隔離帶,具有城市群重要的生態屏障功能,擁有石燕湖、仰天湖、法華山、金霞山、五云峰、昭山森林公園、紅旗水庫、五一水庫等自然保護區[7]。

1.2 研究思路及方法

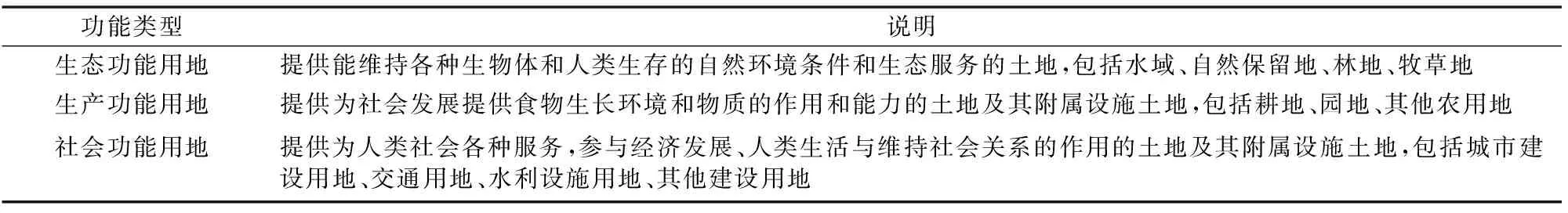

1.2.1 研究區土地功能分類 國內外學者基本將土地功能劃分為三大類[10-11],由于長株潭城市群“綠心”區以生態功能為主導功能,本研究將土地劃分為生態、生產、社會功能三大類[12],結合長株潭城市群“綠心”區實際土地資源屬性,以土地所具備的涵養水源功能、調節氣候功能、生產功能、居住功能、交通功能等11項功能為指標因子,利用SPSS統計分析軟件中的系統聚類對現狀地類的主要功能進行重劃,建立長株潭城市群“綠心”區土地功能分類體系(表1)。

表1 長株潭城市群“綠心”區土地功能分類系統

1.2.2 數據來源與方法 本研究數據主要來自湖南省國土資源規劃院提供的長株潭城市群“綠心”區2010、2013、2015年3期遙感影像圖和土地利用現狀數據,土地利用類型包括水域、自然保留地、林地、牧草地、耕地、園地、其他農用地、城市建設用地、交通用地、水利設施用地、其他建設用地共11類。參照表1中的長株潭城市群“綠心”區土地功能分類系統,利用ArcGIS軟件對3期數據進行處理和分區得到3期土地功能用地類型圖(圖2)并統計各區域土地功能面積數據(表2)。利用土地功能動態度分析土地功能變化的時間特征,得到長株潭城市群“綠心”區3期土地功能用地類型圖;用ArcGIS 10.2進行空間分析,采用轉移矩陣法確定土地功能相互轉變的狀況和數量,得到土地功能的空間轉移分布特征;將轉移變化圖轉點后,利用ArcGIS平臺下空間分析擴展模塊中的密度分析工具完成點密度分析,得到土地功能轉移的空間集聚特征。

2 結果與分析

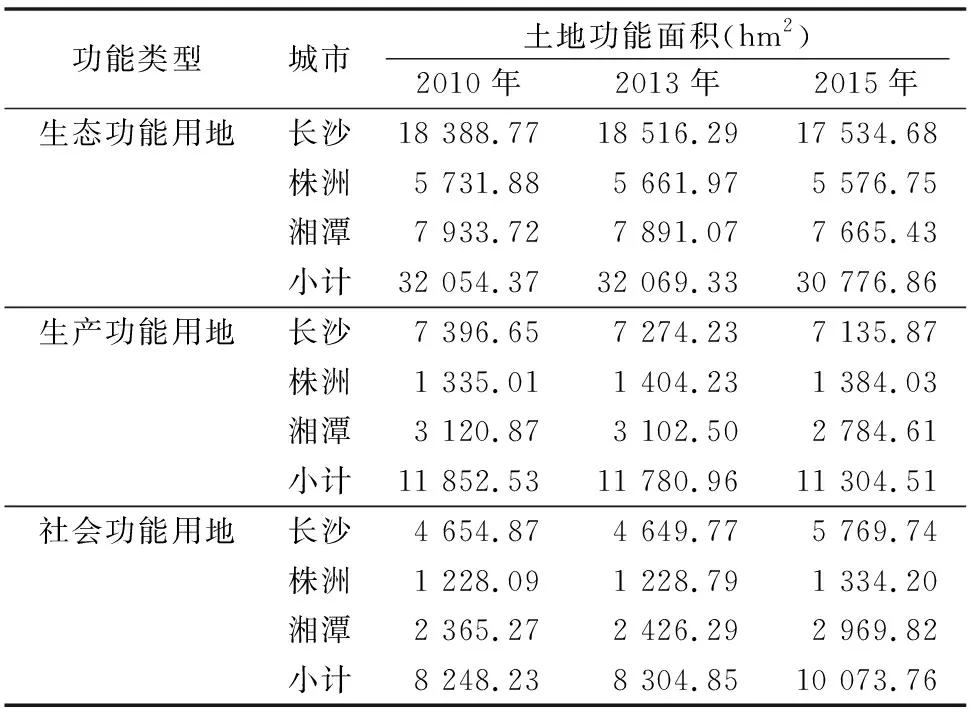

2.1 土地功能的時間演變特征分析

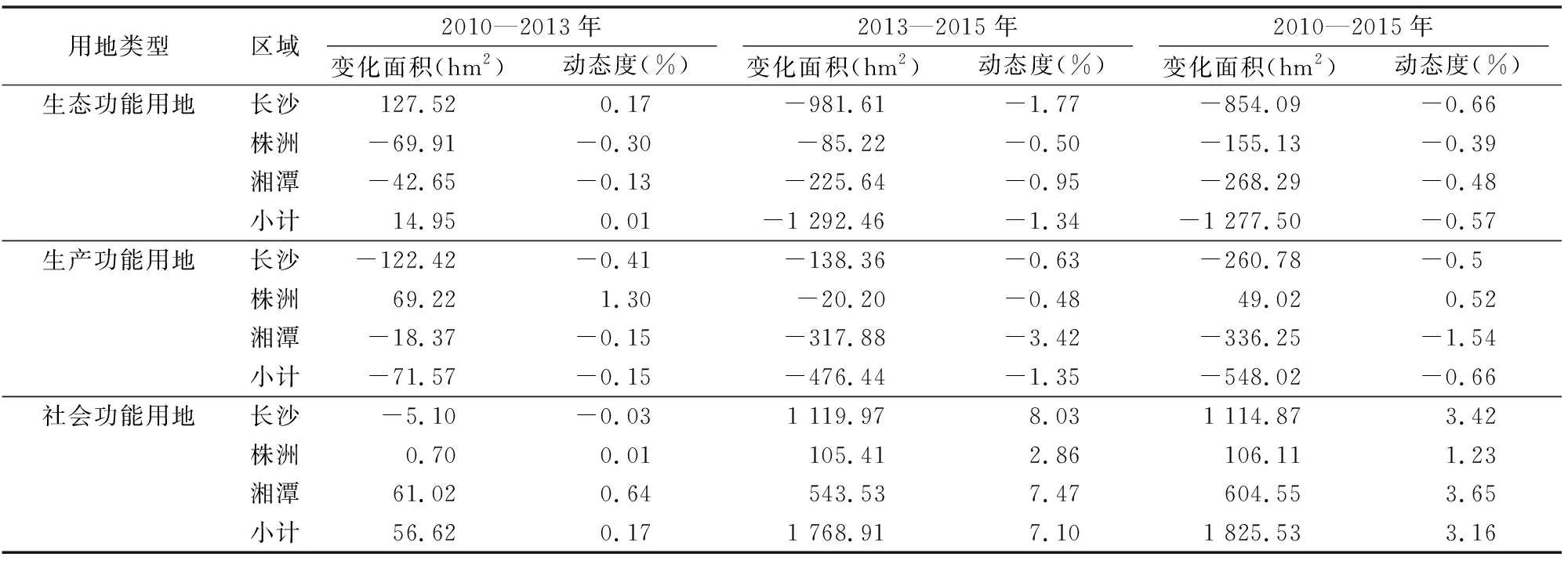

2.1.1 土地功能動態度分析 由表3可知,2010—2015年整體來看,長株潭城市群“綠心”區土地功能變化的動態度值依次為社會功能用地﹥生態功能用地﹥生產功能用地。首先,2010—2015年長株潭城市群“綠心”區社會功能用地增加最明顯,增加值達到1 825.53 hm2,其中2013—2015年增加幅度突出,達7.10%。說明在2013—2015年社會功能用地擴增趨勢明顯。其次, 2010—2015年生產功能用地的動態度僅有株洲片區為正值,為增長趨勢,主要在2010—2013年生產功能用地有所擴大。最后,生態功能用地在2010—2013年基本沒有變化。“綠心”區重視和保護生態用地,加上政策上的保護,生態功能用地在全區占有絕對的比重(60%)。生態功能用地在2013—2015年變化面積減少明顯,達到 1 292.46 hm2,主要減幅區域為長沙片區,長沙片區動態度絕對值大于“綠心”區動態度絕對值,因為湖南省省政府搬遷到長沙市南部以后,帶動長沙市向南發展,用地需求擴增。

表2 2010—2015年研究區土地功能面積

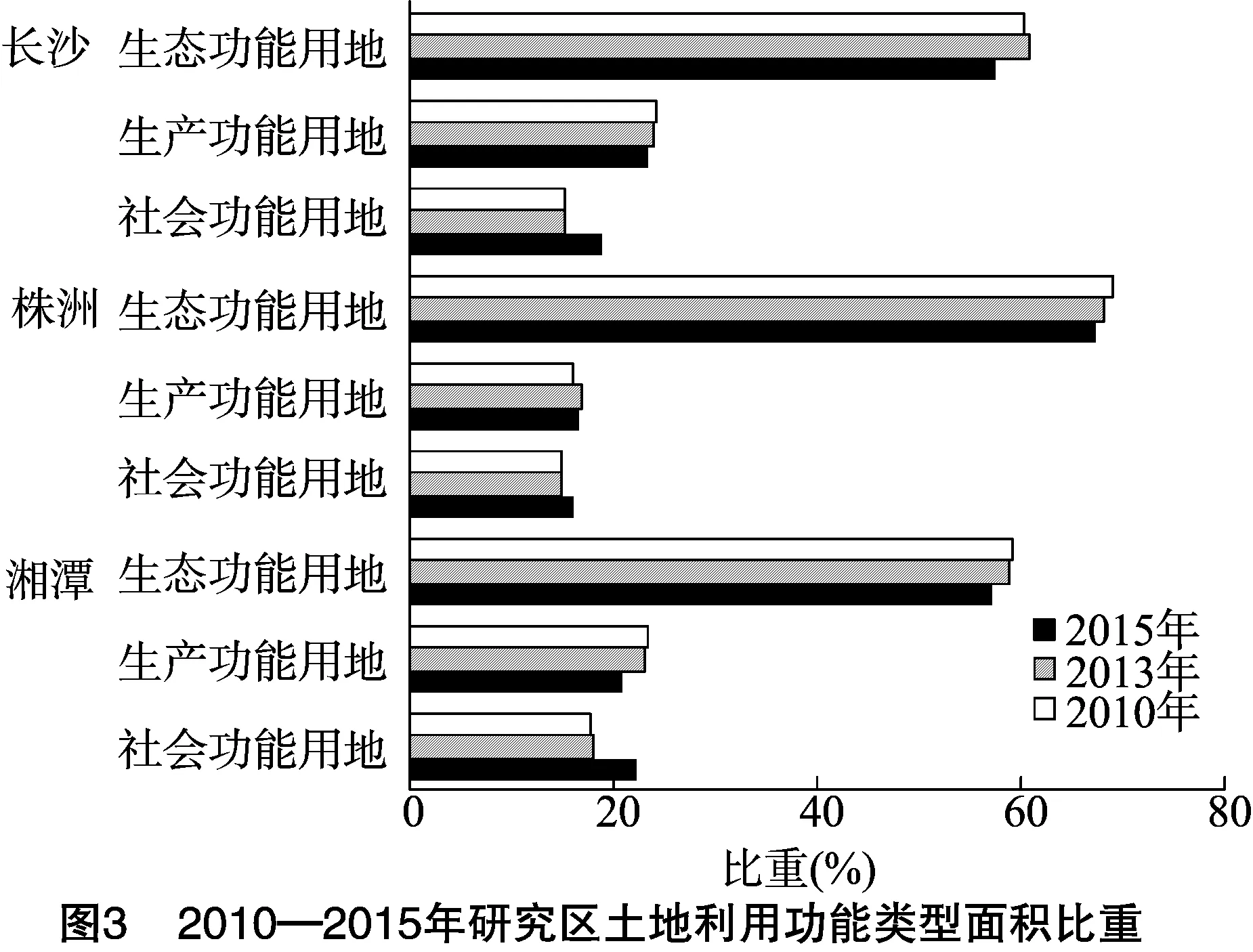

2.1.2 各區域土地功能用地結構變化分析 根據各區域的土地功能占比對各區域土地利用功能結構變化進行分析(圖3):首先,長沙片區。隨著時間的推進,長沙片區生態功能用地呈先增長后縮減的趨勢,增幅較小為0.42%,主要增加的用地類型為水域和林地,但在2013—2015年生態功能面積減幅較大,為 3.23%,減少了981.61 hm2,主要減少的用地類型為林地、自然保留地、水域;2010—2015年生產功能用地面積呈逐漸遞減狀態,減幅較均勻;社會功能用地面積在3種功能用地面積中占比最小,與生態功能用地變化呈反向趨勢,2010—2013年社會功能面積略有減少,減少用地類型主要為城鄉建設用地和其他建設用地,而2013—2015年社會功能面積增加,達到1 077.25 hm2。表明長沙市2010—2013年為保護生態擴大了濕地的面積,隨后長沙城區的南遷以及交通建設對長株潭城市群的社會經濟發展起促進作用,導致長沙片區對生產和生態用地的占用,社會功能用地增長迅速。其次,株洲片區。株洲片區是3個區域中生態功能用地面積相對于本片區其他功能用地占比最大的區域,2015年接近70%,2010—2015年比重逐漸減少,減幅較均勻;社會功能用地在2010—2013年基本沒變,2013—2015年社會功能用地比重增加了2%,主要增加用地類型為城鄉建設用地;生產功能用地面積變化呈先增長后減少的趨勢,且增幅大于減幅,主要擴增用地類型為耕地。2010—2013年生產功能用地有所增加,主要是由于土地整理后的耕地恢復,而隨后的減少是由于株洲市向西發展對城鄉建設用地需求增加。最后,湘潭片區。社會功能用地面積處于增長趨勢,2010—2015年總體比重增加了 4.50%,增加量達到604.55 hm2,2013—2015年比重增長明顯,增幅達到4.05%,主要增長用地類型為交通用地及城鄉建設用地;2010—2015年生態功能用地面積逐步減少,生態功能用地比重由59.12%減少到57.12%,減少了 268.29 hm2。2010—2013年略有減少,2013—2015年減幅較大于前期;2010—2013年生產功能用地面積基本沒變,2013—2015年減幅較大,為2.37%,主要減少用地類型為耕地。表明2010—2015年由于湘潭區域長株潭城際鐵路的建設,社會功能用地擴大,除生態功能用地減少外,對耕地的占用較明顯。

表3 研究區土地利功能類型的變化面積及動態度

2.2 土地功能的空間演變特征分析

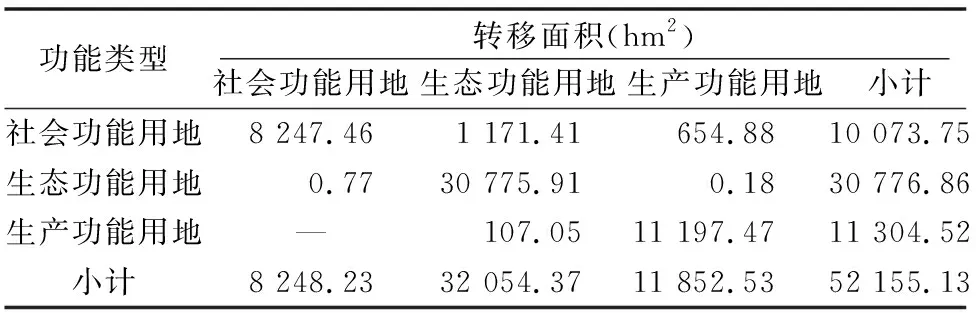

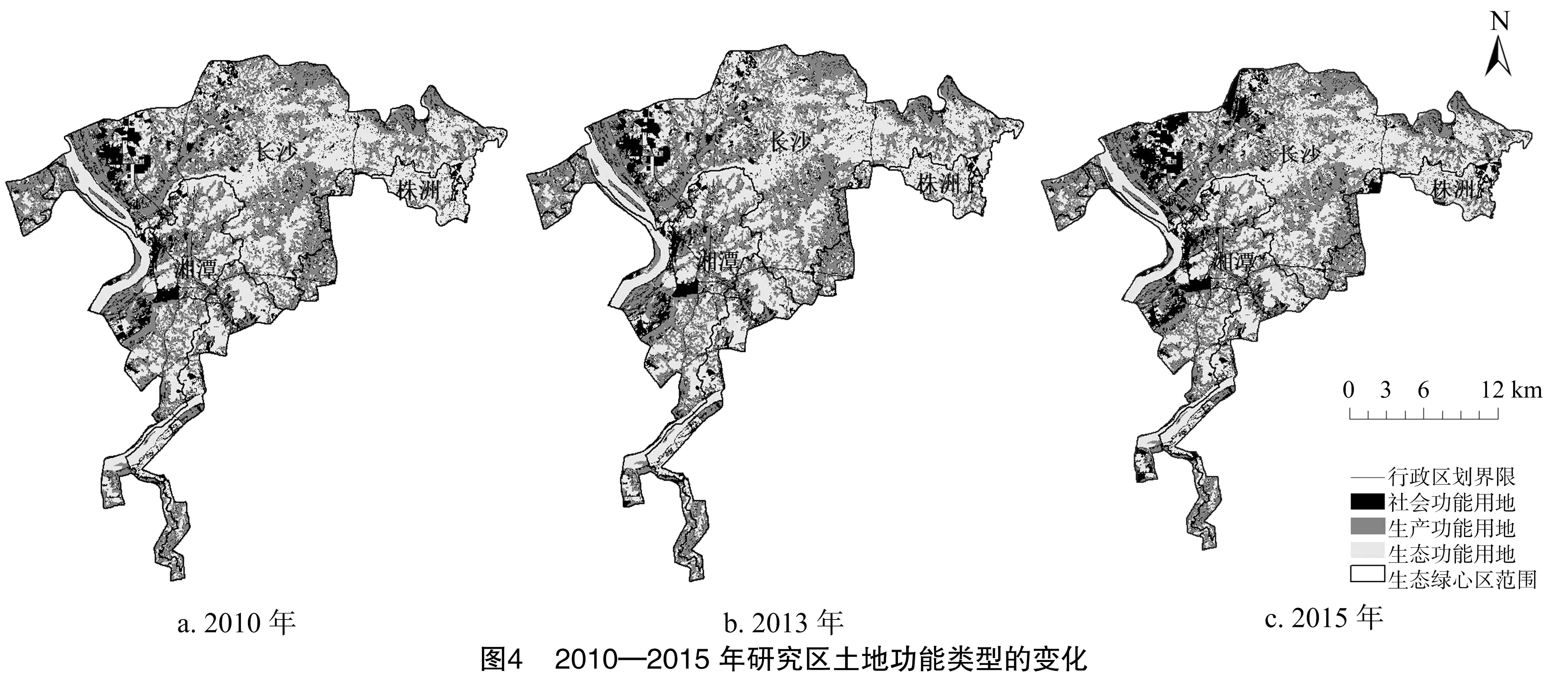

2.2.1 土地功能轉移空間分布特征 根據土地功能類型數據采用轉移矩陣法得到土地功能類型轉移矩陣(表4),根據2010—2015年土地功能類型圖通過ArcGIS的空間疊加分析,分別得到生態、生產、社會功能的變化圖(圖4)。可以看出,長株潭城市群“綠心”區土地功能呈現明顯的空間分布差異性。首先,生態功能用地。生態功能用地分布面積最廣,主要分布在長株潭城市群“綠心”區東北部分的核心區域往周邊擴散,連片區域被交通線路割斷明顯。2010—2015年生態功能用地的轉出量為1 278.46 hm2,其中轉變為社會功能用地(主要轉為城鄉建設用地和交通用地)的面積共有 1 171.41 hm2,占生態功能用地面積總轉出量的91.62%,轉變為生產功能用地的面積為107.05 hm2。而生態功能用地的轉入量稀少,僅為0.95 hm2,轉入量與轉出量差值較大,表明2010—2015年生態功能用地主要為轉出。其次,生產功能用地。生產功能用地主要集中分布在湘江兩側呈帶狀分布及“綠心”區東部邊界部分帶狀分布,其他低坡度區域零星分布。2010—2015年轉入量為107.05 hm2,轉出量為 655.06 hm2,轉入與轉出相對平衡,轉入部分主要在株洲市,轉出部分主要在湘潭市。最后,社會功能用地。社會功能用地主要集中分布在湘江東部。轉入量為1 826.29 hm2,轉出量僅為0.77 hm2,表明2010—2015年社會功能主要為轉入,轉入地區主要分布在長沙市的西北部、湘潭市的西南部以及株洲市的東北部。該轉化特征主要是由于湖南省省政府搬遷到長沙市南郊區后,長沙南移、湘潭北擴,株洲西靠的相向擴張趨勢日益明顯。“綠心”區處于長株潭城市群的交匯區域,經濟發展與城市化的進程加快造成了局部地區的過度開發,導致用地需求劇增,交通用地割斷明顯,綠地面積逐漸減少。

表4 2010—2015年研究區土地功能類型轉移矩陣

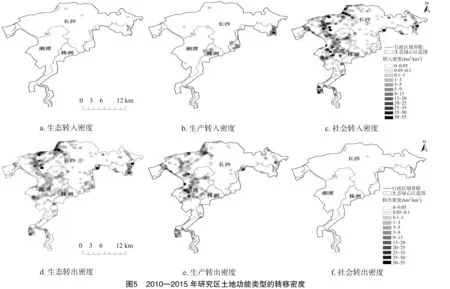

2.2.2 土地功能變化空間集聚特征 通過ArcGIS 10.2軟件對長株潭城市群“綠心”區轉入轉出變化進行密度分析,可以直觀地看出三大功能用地轉變分布的空間集聚特征(圖5)。首先,生態功能用地轉入的點密度分布稀少且分散,僅有2個密度點,且都在長沙片區。社會功能用地轉出密度與生態功能轉入密度分布基本一致,說明生態功能轉入與社會功能轉出呈相關性。其次,社會功能用地轉入密度呈明顯聚集特征,呈南北走向帶狀分布,形成多個聚集點,即湘潭片區中部、長沙片區西北部、株洲片區東北部。其中,點密度最高值所在的區域位于長沙市。其生態功能用地轉出密度圖與社會功能用地轉入密度圖分布相似,但略有不同,生態功能轉出密度集聚點位于湘潭片區偏西,說明生態轉出密度與社會轉入密度呈相關性。最后,生產功能用地轉入點密度分布相對分散,密度較大的區域主要在株洲片區北部和西部,呈零星團簇狀,密度最高值所在區域位于株洲片區的東北角,與其他密度圖相關性小;生產功能轉出密度呈“西密東稀”片狀分布,密度最高值所在區域位于湘潭市西南部,與其他密度圖相關性小;2010—2015年總體來看土地功能變化熱點處于研究區西部,呈南北走向分布,生態功能轉入密度與社會功能轉出密度一致,社會功能的轉入密度與生態功能的轉出密度相似,生產功能轉移密度與其他相關性小。

3 結論與建議

3.1 結論

基于3期土地利用數據建立長株潭城市群“綠心”區土地功能分類體系,分別從時間、空間分析長株潭城市群“綠心”區的土地利用功能時空演變特征情況發現,首先,生態功能用地和生產功能用地呈減少趨勢,社會功能用地呈增長趨勢,生產功能的轉入和轉出相對平衡,反映了“綠心”區受到長株潭城市群城市化進程加快的影響,導致“綠心”區社會功能用地不斷擴大。其次,長沙片區。由于城區的南遷以及交通的建設對長株潭城市群的社會經濟建設發展起促進作用,導致長沙片區對生產和生態用地的占用,社會功能用地增長迅速。株洲片區。2010—2013年生產功能用地有所增加,主要是由于土地整理后的耕地恢復,而2013—2015年對城鄉建設用地需求增加。湘潭片區。2010—2015年由于湘潭區域長株潭城際鐵路的建設,社會功能用地擴大,除生態功能用地減少外,對耕地的占用較明顯。再次,長株潭城市群“綠心”區土地功能呈現明顯的空間分布差異性。生態功能用地主要分布在長株潭城市群“綠心”區東北部分的核心區域往周邊擴散;生產功能用地主要集中分布在湘江兩側呈帶狀分布及“綠心”區東部邊界部分帶狀分布;社會功能用地主要集中分布在湘江東部。最后,長株潭城市群“綠心”區三大功能用地轉變分布具有明顯的空間集聚特征。2010—2015年土地功能變化熱點集中在西部,呈南北走向分布,生態功能轉入密度與社會功能轉出密度一致,社會功能的轉入密度與生態功能的轉出密度相似,生產功能轉移密度與其他相關性小。

以土地利用功能分析土地資源特征可為“綠心”區土地利用管理和規劃提供新的視角,對土地功能合理布局和土地資源可持續利用具有實用價值。

3.2 建議

本研究結果表明,研究區社會功能用地、生態功能用地以及生產功能用地之間的矛盾依然存在。由于長株潭城市群“綠心”區特殊的自然環境,任其發展下去將會削弱“綠心”的價值,因此必須首要保護生態功能用地,劃定生態紅線;其次還要節約利用社會功能用地,因地制宜加強生產功能用地的高效利用,發展生態產業,協調社會、生產、生態3個功能用地的發展。由于3市主要從局部利益來考慮各自方案,缺乏綜合協調,3個片區的變化差異大。建議長株潭城市群各區域嚴格按照規劃建設“綠心”,長沙片區須要保護林地,防止亂采亂伐,嚴禁濫用自然保留地,重點保護生態功能用地;湘潭片區須要切實保護耕地,重點保障生產功能用地,減少交通用地對綠地的割斷;株洲片區須要減少對園地和水域的占用。長株潭城市群有必要建立專門的部門統一管理“綠心”區,建立土地利用功能變化監測體系,實時掌握動態并及時進行調控。