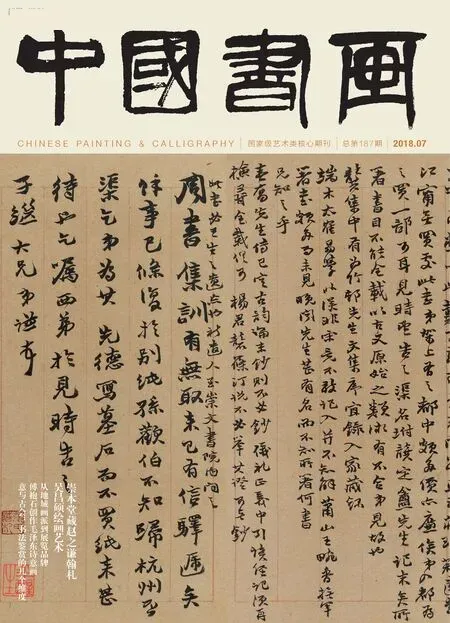

淺析民國(guó)時(shí)期中國(guó)畫(huà)大家輩出之原因

◇ 吉樹(shù)春

三年前,一位喜歡書(shū)畫(huà)的領(lǐng)導(dǎo)在觀看“明清書(shū)畫(huà)展”時(shí),突然問(wèn),為什么在國(guó)家動(dòng)蕩、社會(huì)不安、民不聊生的清末民國(guó)亂世,卻有吳昌碩、齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、張大千等大師、大家輩出,成為那個(gè)時(shí)代耀眼的光芒?甚至現(xiàn)在他們依然是仰望的楷模和榜樣?而在國(guó)家安定、經(jīng)濟(jì)昌盛、文化愈加繁榮的今天,頭懸各種名號(hào)的“畫(huà)家”越來(lái)越多,卻再難尋覓大家大師蹤影?那些曾經(jīng)孕育大師的土壤到底是什么?這些問(wèn)題令人念念不忘。我想是否可以這樣認(rèn)為,在水墨世界、筆墨文化里,除了大時(shí)代背景下的風(fēng)云際會(huì)之外,國(guó)家情懷、傳統(tǒng)因素、文化碰撞、天賦與勤奮、對(duì)待名利的態(tài)度等多重因素的綜合作用,對(duì)于“大師初長(zhǎng)成”有著深遠(yuǎn)影響。

一、藝術(shù)創(chuàng)作和苦難時(shí)代

宏觀層面看,改朝換代的結(jié)果意味著上層建筑的形式甚至性質(zhì)發(fā)生變更,而作為“廟堂”的上層建筑與藝術(shù)的聯(lián)系、對(duì)藝術(shù)的影響是直接的,“藝術(shù)像晴雨表一樣靈敏地對(duì)政治做出反應(yīng)。階級(jí)大搏斗直接促進(jìn)了藝術(shù)的繁榮,絢麗的藝術(shù)之花生長(zhǎng)在用鮮血澆灌的苦難土壤之中。這是藝術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律。藝術(shù)史表明:創(chuàng)造藝術(shù)在動(dòng)蕩、搏殺的苦難時(shí)代,欣賞藝術(shù)在和平、寧?kù)o的幸福時(shí)代”〔1〕。

國(guó)家持續(xù)戰(zhàn)亂、經(jīng)濟(jì)衰敗落后,必然導(dǎo)致民眾苦難。而藝術(shù)家一生的苦難嘗與其成就成正相關(guān),或曰藝術(shù)家經(jīng)歷的人生苦難愈深重,藝術(shù)家更有可能成為藝術(shù)史上開(kāi)宗立派者。中外藝術(shù)史無(wú)數(shù)案例證實(shí)了這一點(diǎn),他們或一無(wú)所有,衣飯不保,顛破流離,或?qū)ξ镔|(zhì)享受、權(quán)貴土豪、上流社會(huì)嗤之以鼻。但他們有一個(gè)共同的特質(zhì),就是把藝術(shù)作為自己人生的“宗教”。西方畫(huà)家凡·高、高更、米勒,中國(guó)的“清四僧”、近代黃賓虹和齊白石、現(xiàn)代陳子莊等人莫不如此。晚清時(shí)有人推薦齊白石“入宮”成為慈禧的座上賓,可就任地方大員,但齊白石毫不含糊拒絕了。想想今天社會(huì),不知有多少寫(xiě)字畫(huà)畫(huà)者為了巴結(jié)權(quán)貴土豪,可謂絞盡腦汁、殫精竭慮,甚至為達(dá)到此目的厚顏無(wú)恥,不擇手段。歷史上,但凡憂國(guó)憂民者,藝術(shù)常有強(qiáng)烈的感情表達(dá)與思想深度,生命狀態(tài)的坐標(biāo)常比凡夫俗子顯得更高更遠(yuǎn)。人生孤寒悲苦,其書(shū)畫(huà)常苦澀荒寒,超以象外。凡好迎合市場(chǎng)及權(quán)貴者,其書(shū)畫(huà)亦多甜俗。

[清]鄭板橋 峭壁蘭圖軸 濰坊市博物館館藏

晚清中國(guó)飽受西方列強(qiáng)入侵,持續(xù)戰(zhàn)亂,清政府割地賠款,以致民不聊生;及至民國(guó),仍然軍閥混戰(zhàn),烽煙四起,盜匪橫行,尤其日本侵華,國(guó)家、民眾處水深火熱之中。法國(guó)啟蒙思想家、唯物主義哲學(xué)家狄德羅(1713—1784)說(shuō):“詩(shī)需要的是巨大的、野蠻的、粗獷的氣魄。正是國(guó)內(nèi)自相殘殺的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)τ谧诮痰目駸崾谷藗兘腋投稹⒘餮榈氐臅r(shí)候,阿波羅頭上的桂冠才生氣勃勃,碧綠青翠。它需要以血滋潤(rùn)。在和平時(shí)期,在安閑時(shí)期,它就要萎謝了。”又說(shuō):“什么時(shí)代產(chǎn)生詩(shī)人?那是在經(jīng)歷了大災(zāi)難和大憂患之后……那時(shí)想象力被驚心動(dòng)魄的景象所激動(dòng),就會(huì)描繪出那些未曾親身經(jīng)歷的人所不了解的事物。”“天才是任何時(shí)代都有的,然而有天賦的人常常無(wú)所施展而僵化,除非有非常的事變振奮起群眾的精神,促成天才人物出現(xiàn)。”〔2〕傳統(tǒng)文人畫(huà)是詩(shī)、書(shū)、畫(huà)一體的中國(guó)特有之藝術(shù),那種“必欲暢抒胸懷”的情感可以通過(guò)毛筆、水墨在宣紙上直觀地表達(dá),酣暢淋漓的筆墨最適宜表達(dá)書(shū)畫(huà)家的情感、志趣,而這種情感、志趣、意志,來(lái)自血與火的洗禮、生與死的淬煉,是人生起始與終極的綜合關(guān)懷。正所謂“豪情滿筆端”,也體現(xiàn)了中國(guó)水墨與西方繪畫(huà)的不同之處。

魏晉南北朝政治動(dòng)蕩,戰(zhàn)亂頻繁,但出現(xiàn)了王羲之、顧愷之、陸探微等彪炳史冊(cè)的藝術(shù)家。南朝謝赫的《古畫(huà)品錄》指出“六法”,一直是品評(píng)中國(guó)畫(huà)的技法與美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。王羲之也為中國(guó)書(shū)法確立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和美學(xué)標(biāo)準(zhǔn),其有“書(shū)圣”之稱,絕非偶然。五代十國(guó)戰(zhàn)亂不止,各路軍閥粉墨登場(chǎng),國(guó)家四分五裂,卻是山水畫(huà)第一高峰。荊浩、關(guān)仝、董源、巨然,山水畫(huà)史稱“荊、關(guān)、董、巨”,分別為北宗、南宗山水畫(huà)之源頭。荊、關(guān)為北派之祖,董、巨為南宗之源。

亂世之中由于各種勢(shì)力錯(cuò)綜復(fù)雜交織在一起,政治勢(shì)力強(qiáng)弱變更復(fù)趨于均衡的爭(zhēng)斗中,社會(huì)意識(shí)形態(tài)嘗得到一定程度的解放。此外,文化碰撞、文化交流的機(jī)會(huì)也在增多,在無(wú)拘無(wú)束中藝術(shù)家得以充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性。魏晉南北朝政權(quán)更迭頻繁,長(zhǎng)期的封建割據(jù)和連綿不斷的戰(zhàn)爭(zhēng),使得這一時(shí)期玄學(xué)興起、佛教輸入、道教勃興及波斯、希臘文化摻入。從魏至隋的三百六十余年,三十余個(gè)大小王朝交替興滅過(guò)程,各種新的文化因素互相影響,交相滲透。王羲之、顧愷之、陸探微等藝術(shù)家的出現(xiàn),和當(dāng)時(shí)的社會(huì)、文化環(huán)境不無(wú)關(guān)系。

這些劃時(shí)代的藝術(shù)家,正是“經(jīng)歷了大災(zāi)難和大憂患”后,才會(huì)“描繪出那些未曾親身經(jīng)歷的人所不了解的事物”。“清四僧”如此,近代的黃賓虹、齊白石等人亦如此。

二、內(nèi)因的決定作用

對(duì)于藝術(shù)創(chuàng)作而言,社會(huì)和文化背景只是外因。而成為一位劃時(shí)代的藝術(shù)家,主要還是內(nèi)因起決定作用。從生理上說(shuō),書(shū)畫(huà)家要有豐富的想象力、創(chuàng)造力、敏銳的觀察力。從自身修養(yǎng)的角度講,書(shū)畫(huà)家要有精湛的技術(shù)、進(jìn)步的世界觀、深刻的見(jiàn)解,要知識(shí)豐富、見(jiàn)識(shí)廣博,尤其有豐厚的生活積累。藝術(shù)來(lái)自社會(huì)生活,或者確切一點(diǎn)講,大藝術(shù)家常來(lái)自生活的底層。“蚌病成珠”就是此理。藝術(shù)杰作就像“珍珠”,來(lái)自作為“蚌”的藝術(shù)家的病痛和苦難。這種苦難包括物質(zhì)的,也包括精神的。

陳衡恪(1876—1923)在其《文人畫(huà)之價(jià)值》中指出:“文人畫(huà)之要素,第一人品,第二學(xué)問(wèn),第三才情,第四思想。具此四者,乃能完善。蓋藝術(shù)之為物,以人感人,以精神相應(yīng)者也。”這里“人品”“才情”“學(xué)問(wèn)”“思想”指的是藝術(shù)家自身的努力程度,其中重要的一條就是“思想”,“思想”可以通過(guò)學(xué)識(shí)積累獲得,但主要來(lái)自藝術(shù)家自身的生活積累,包括對(duì)生活的感悟、思考、理解。生活積累也是一個(gè)不斷提煉、不斷積淀的過(guò)程。這種提煉建立在藝術(shù)家的精神境界和人格修煉的基礎(chǔ)上。沒(méi)有人格修煉作基礎(chǔ),生活只能是簡(jiǎn)單的重復(fù)。所以人生閱歷和生活體驗(yàn)是藝術(shù)創(chuàng)作的前提條件,但藝術(shù)主體對(duì)社會(huì)生活感受的深度與廣度往往起決定作用。這種感受的向度來(lái)自藝術(shù)家的人格修養(yǎng)和思想境界。關(guān)于“人格修養(yǎng)”“思想境界”等“內(nèi)因”可從以下幾個(gè)方面論述之。

齊白石 挖耳圖軸 68cm×34.2cm 紙本設(shè)色 1945年

吳昌碩 歲朝清供圖軸157cm×38.5cm 紙本設(shè)色 1900年 西泠印社藏

1.家國(guó)情懷是根本

眾所周知,家國(guó)情懷是幾千年來(lái)扎根于中華民族內(nèi)心深處最堅(jiān)實(shí)的精神脊梁,是根植于我們血脈之中綿延不絕的文化傳承,與我們腳下每一寸土地、頭上的每一片天空、心中的每一方人民血脈相連。它無(wú)形無(wú)聲,卻彰顯著為人應(yīng)有的初心與風(fēng)骨。于畫(huà)家而言,它既是畫(huà)家人品與其畫(huà)作境界高下的依據(jù)評(píng)判,也是其能否成為大家巨匠的最基本前提。郭若虛的《圖畫(huà)見(jiàn)聞志》說(shuō):“人品既已高矣,氣韻不得不高;氣韻既已高矣,生動(dòng)不得不至。”言下之意就是“人品決定畫(huà)品”。蘇軾說(shuō):“古之論書(shū)者,兼論其平生。茍非其人,雖工不貴。”柳公權(quán)曰:“心正則筆正。”兩者雖然講的是書(shū)法,其實(shí)書(shū)畫(huà)同源同理,盡管形式表現(xiàn)有異,其精神實(shí)質(zhì)類同,都是人格精神的審美觀照。自古迄今,書(shū)畫(huà)家的人格精神常反映在畫(huà)面的筆墨意蘊(yùn)中。觀畫(huà)如觀人。什么是人格精神?人格精神首先是一個(gè)人在性格、氣質(zhì)、能力、道德品質(zhì)等方面對(duì)他人有強(qiáng)烈的吸引力,其次是“大格”,即對(duì)國(guó)家和民族的態(tài)度,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的愛(ài)國(guó)主義和民族意識(shí)。中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作主要不在于形式表現(xiàn),而在于畫(huà)家人格精神的釋放。當(dāng)國(guó)家民族處于艱危之時(shí),對(duì)藝術(shù)家也在進(jìn)行最堅(jiān)實(shí)的考驗(yàn),往往這個(gè)時(shí)候,藝術(shù)家的國(guó)家民族情懷表現(xiàn)得最為強(qiáng)烈,釋放得最為充分。明清易祚時(shí)的“四僧”最為典型。此外為國(guó)捐軀的晚明重臣黃道周、倪元璐的書(shū)法地位,長(zhǎng)期以來(lái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于“貳臣”王鐸,就是此原因。事實(shí)上倪、黃兩人書(shū)法取法高古,形式新穎,神完氣足,遠(yuǎn)非“左搖右擺”“根底漂浮”的王鐸書(shū)法可比。明末項(xiàng)穆在《書(shū)法雅言》中說(shuō):“論書(shū)如論相,觀書(shū)如觀人。”其實(shí),繪畫(huà)也一樣。八大、弘仁的繪畫(huà)荒寒冷峻,其實(shí)是他們對(duì)現(xiàn)實(shí)的態(tài)度。一種悲苦、憤懣又無(wú)可奈何的心態(tài)躍然紙上,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的對(duì)故國(guó)的懷念和對(duì)現(xiàn)實(shí)的抗?fàn)帯V袊?guó)畫(huà)品論“格”,無(wú)論逸品、神品、能品,都是評(píng)價(jià)作品中畫(huà)家的精神境界。畫(huà)家的精神境界越高,作品的內(nèi)涵就越深刻。

宋代蔡京、高俅、秦檜,明代嚴(yán)嵩,清代和珅皆為當(dāng)時(shí)書(shū)法名手,然其行為禍亂朝綱,以致誤國(guó)殃民,其奸臣之名深入人心,故其書(shū)法“雖工不貴”。

近現(xiàn)代黃賓虹、齊白石、石魯?shù)热藝?yán)于律己,剛正坦誠(chéng),豁達(dá)仁厚,無(wú)八面玲瓏、欺上瞞下之小人之心,卻嘗疏于人情世故,故而常為小人所傷。20世紀(jì)上半葉,當(dāng)日寇入侵,中華民族國(guó)難當(dāng)頭,齊白石、徐悲鴻等人卻從未因身家利益而卑躬屈膝,皆以凜然正氣拒絕同流合污,顯示出畫(huà)家民族氣節(jié)和擔(dān)當(dāng),而這種精神境界在畫(huà)作中自然流露。齊白石的《家國(guó)情懷》《日暮歸鴉圖》《枇杷圖》,徐悲鴻的《田橫五百士》《愚公移山》《奔馬圖》等,無(wú)不流淌著濃郁愛(ài)國(guó)情懷的。

2.傳統(tǒng)文化筑基石

博大厚重的傳統(tǒng)文化,也是鋪筑畫(huà)家成長(zhǎng)之路的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在東西文化思潮碰撞激烈的近代,深受傳統(tǒng)文化洗禮的大師,無(wú)不沉淀著學(xué)識(shí)與才藝的厚重與磅礴,琴棋書(shū)畫(huà)信手拈來(lái),詩(shī)書(shū)畫(huà)印無(wú)一不精,從未在思想與行動(dòng)上薄古厚今,摒棄一切傳統(tǒng)。民國(guó)時(shí)期的吳昌碩、黃賓虹等人皆受傳統(tǒng)文化的深厚洗禮與滋養(yǎng),并以此為基石不斷融會(huì)貫通,進(jìn)而開(kāi)拓進(jìn)取,終成大師。如吳昌碩生于書(shū)香門(mén)第,幼時(shí)隨父讀書(shū)。5歲讀經(jīng)史、背詩(shī)詞。8歲作駢句。十余歲時(shí)喜刻印章,初入門(mén)徑。21歲時(shí)苦讀不輟,精研篆刻書(shū)法。根植深厚傳統(tǒng)文化之中,吳昌碩最終成為近代書(shū)畫(huà)篆刻的關(guān)鍵人物,“詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印”四絕。黃賓虹6歲讀《說(shuō)文解字》與《五經(jīng)》,背誦古典詩(shī)詞,臨摹家藏名畫(huà)。13歲應(yīng)童子試,名列前茅。十四歲參加府試,名列高等。傳統(tǒng)文化的熏染與滋養(yǎng),尤其是對(duì)詩(shī)文、經(jīng)史的深入研究,深刻影響了黃賓虹對(duì)畫(huà)理、畫(huà)史和畫(huà)評(píng)的考證與分析,為其不凡成就的取得注入了不竭的源頭活水。

3.中西合璧開(kāi)新徑

東西方繪畫(huà)在各自的歷史長(zhǎng)河里形成了自身獨(dú)有的體系,并在近代西學(xué)東漸、中西文化激烈碰撞的大背景下逐步走向了互動(dòng)融合,成為孕育中國(guó)近代畫(huà)壇大家的重要推力。而在此之前,以畫(huà)師身份入清宮的西方傳教士郎世寧就已開(kāi)中西合璧先河,在西畫(huà)的古典寫(xiě)實(shí)技法上,融匯中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)的寫(xiě)意傳神精神,其畫(huà)技游走于“精寫(xiě)”與“形似”之間,開(kāi)創(chuàng)了時(shí)稱“海西體”的新技法,加速了傳統(tǒng)繪畫(huà)的寫(xiě)實(shí)取向,為中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)注入了新的語(yǔ)言及觀念。被徐悲鴻贊譽(yù)為“五百年來(lái)第一人”的張大千,有過(guò)“面壁三年”的敦煌之行,臨摹了大量敦煌壁畫(huà)。1949年后,張大千寓居海外多年,在中國(guó)傳統(tǒng)的潑墨基礎(chǔ)上,借鑒西方繪畫(huà)技巧,融潑彩于潑墨,創(chuàng)立潑墨潑彩新技法,取得山水畫(huà)嶄新面目。而自幼習(xí)畫(huà),曾留學(xué)于日本、法國(guó),游歷西歐諸國(guó),深入研究西方美術(shù)的徐悲鴻,明確主張“古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫(huà)之可采入者融之”。他在傳統(tǒng)繪畫(huà)的基礎(chǔ)上把歐洲古典現(xiàn)實(shí)主義的技法融入中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作中,熔古今中外技法于一爐,創(chuàng)制了富有時(shí)代感的新中國(guó)畫(huà),例如《奔馬圖》《群馬圖》《九方皋》《愚公移山》等作品,既有傳統(tǒng)繪畫(huà)中的線條造型和筆墨,又能觀察到物象局部的體面造型和光影明暗。

4.天賦難求最酬勤

天賦是人與生俱來(lái)的特性,是后天發(fā)展的根基,決定著一個(gè)人行走的快慢和最高成就的上限。然天賦難求,異稟者少,縱然天賦異稟加身,從古至今也不乏“江郎才盡”的“傷仲永”者,因?yàn)樘斓莱昵冢瑏?lái)自后天腳踏實(shí)地的努力或更為重要。可以說(shuō),天賦與勤奮的因緣際會(huì),才造就了畫(huà)家成長(zhǎng)的最佳契機(jī)和力量。黃賓虹在世92年,作畫(huà)卻八十余年,即使在生命的最后一年,眼睛幾近失明,卻也未曾廢筆,最終繪成了絕筆巨制《黃山湯口》。從木匠到巨匠的齊白石,一生作畫(huà)只間斷過(guò)三次:63歲那年,因一場(chǎng)大病;64歲那年,因母親去世;95歲那年,也因病不能執(zhí)筆。也正是孜孜不倦的勤奮筑牢了其成長(zhǎng)和登上大師巔峰的基石。而在敦煌面壁三年的張大千、以“苦學(xué)派”自稱的李可染,無(wú)不是天賦與勤奮合一而成功者。

5.名利淡泊如云煙

天下熙熙,皆為利來(lái);天下攘攘,皆為利往。但是對(duì)于畫(huà)壇大師而言,“名利”二字卻是太小,絕非大家巨匠格局。“揚(yáng)州八怪”之一的鄭板橋,以“詩(shī)書(shū)畫(huà)三絕”名傳于世。他在山東濰縣做官七年,廉潔愛(ài)民,不為五斗米折腰,因?yàn)轲嚸裾?qǐng)賑得罪上司,無(wú)奈辭官歸去。此后,他在揚(yáng)州賣(mài)畫(huà),并標(biāo)價(jià)“大幅六兩,中幅四兩,小幅二兩”,這只是他為求生計(jì)的手段罷了,并非是淪落俗塵的匠工。他雖然落魄不堪,卻從未忘記“天地間第一等人,只有農(nóng)夫”“凡吾畫(huà)蘭、畫(huà)竹、畫(huà)石,以慰天下之勞人,非為供天下之安享也”的心聲和主張。正如他在《峭壁蘭圖》中題詩(shī)“天公雨露無(wú)私意,分別高低世為何”一樣,一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的“世”字,就將他“一枝一葉總關(guān)情”的濟(jì)世情懷、愛(ài)民之心和為人、作畫(huà)、作詩(shī)應(yīng)有的大義,自然流瀉而出,由此也鑄就了他為后世敬仰的風(fēng)范。近代吳昌碩、齊白石、黃賓虹三位大師,在70歲以前也是摒棄一切名銜官職的束縛,沉潛一心追尋藝術(shù)的深度與厚度。無(wú)論市場(chǎng)有無(wú)追逐,他們對(duì)藝術(shù)的敬畏依然清醒,上下求索的腳步也從未失去應(yīng)有的題中之義。最終,在固守一心的厚積薄發(fā)之下,他們成就了常人難以企及的藝術(shù)高峰。遍觀如今畫(huà)壇,在擁有便利的交通、通訊,豐富的資訊等優(yōu)越條件下,從事繪畫(huà)的人越來(lái)越多,所見(jiàn)多為頭頂各種頭銜的畫(huà)家,大多數(shù)難守初心,更耐不住清貧與寂寞,紛紛深陷名利追逐之中,在商業(yè)炒作的利益鏈條中迷失自我。縱然這些人一時(shí)聲名鵲起,但盛名之下,其實(shí)難副,也終將在歲月的大浪淘沙里煙消云散。

以上諸多因素在白與黑的水墨世界里,無(wú)影無(wú)形,卻始終無(wú)處不在,成為潛移默化影響著畫(huà)家最終成長(zhǎng)的必要條件。新時(shí)期,失去了清末民國(guó)時(shí)傳統(tǒng)文化的深厚培植,闕如民族危難之下家國(guó)情懷的強(qiáng)烈爆發(fā),畫(huà)壇之上大家巨匠已是難尋。然而另一方面,對(duì)藝術(shù)孜孜以求者仍大有人在。某市博物館“開(kāi)啟與攀越—水墨現(xiàn)代性之路研究展”,依然讓人感受到,攀登巔峰之路的人也始終絡(luò)繹不絕,他們的藝術(shù)創(chuàng)作從20世紀(jì)50年代至今,串成了一條具有美術(shù)史研究?jī)r(jià)值的線。他們直面社會(huì)現(xiàn)實(shí),體悟當(dāng)下,尋找承繼傳統(tǒng),筑基時(shí)代的現(xiàn)代性表達(dá),用藝術(shù)語(yǔ)言陳述自己的文化立場(chǎng),由此在內(nèi)涵上反映中國(guó)社會(huì)變革的多種側(cè)面,打破了觀眾對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)水墨畫(huà)的一貫理解,正在進(jìn)行有益的探索。

黃賓虹 白云山居圖軸 紙本設(shè)色 安徽博物院藏