淺析河南箏曲中的板頭曲元素

——以箏曲《陳杏元和番》為例

劉慧瑩

(安徽師范大學音樂學院,安徽 蕪湖 241000)

一、河南箏曲與板頭曲的關系

箏因其獨特的包容性,使其在兩千多年的歷史發展長河中屹立不倒,并被大眾廣泛喜愛著。而箏曲也不斷地融合各地的戲曲、說唱等民間音樂,形成了以地域名稱命名的各個流派。其中,河南箏因產地在中原地區,與當地的人文環境緊密相連,所以它的音樂大多給人以樸實、粗獷之感。

明清時期,隨著城市經濟的繁榮,市民階級的興起,民間俗曲在市民階級中得以廣泛流傳,從而使弦索樂在中原迅速發展,后來河南弦索樂也被稱為“河南板頭曲”。河南板頭曲的主要伴奏樂器有箏、琵琶、軟弓京胡、月琴等,其中,箏、琵琶聲部也可分別用于獨奏。

二、河南箏曲中的板頭曲元素

河南箏曲在演奏上多用游搖、大顫音、速滑音等手法,音樂風格潑辣粗狂。代表曲目有《陳杏元和番》、《哭周瑜》、《老八板》等。從板頭曲中慢慢獨立的河南箏曲,其演奏技巧獲得了較大的發展,而河南箏曲也繼承著傳統板頭曲的板式結構,分為慢板、中板、快板三種形式。河南箏曲中屬于慢板的有《陳杏元和番》等,其板數為一板一眼,屬于中板的有《哭周瑜》等,其板數為一板一眼,屬于快板的有《老八板》等,其板數為有板無眼,與慢板和中板有所不同。這里的樂曲大部分是在板頭曲的基礎上稍加變化產生的,而板頭曲的部分曲目或合奏曲片段之所以演化成單獨的箏曲,是因為在板頭曲的伴奏中箏占有很大比重和河南箏樂演奏家不斷地在箏聲部上加花、變奏,使河南箏慢慢地從板頭曲中分離出來。河南箏曲繼承了板頭曲曲調的精髓,以宮調式為主,徵調式為輔,其旋律特征根據不同的情緒而有所改變,但最基本特征為宮—徽之間、徽—商之間的上下四度跳進,然后在商音上以級進的方式落在宮音上,最終結束樂曲。而在音階方面多用變微而少用清角,但這二個變音音高往往會根據情緒和感情要求所定,不是一成不變的。河南箏曲在板頭曲特殊的環境中迅速發展起來,成為相互之間不可割舍的一部分。另外板頭曲也一直潛移默化的影響著河南箏曲的發展走向,使其富有濃厚的地方色彩,在箏樂中獨樹一幟。

三、河南箏曲《陳杏元和番》音樂形態分析

河南箏曲《陳杏元和番》是由曹東扶訂譜的傳統箏曲,內容取材于戲曲故事《二度梅》。該箏曲運用河南箏特有的游搖、微顫和極具特色的下滑音等技法,使其在情緒表達上更加深沉、憂郁。

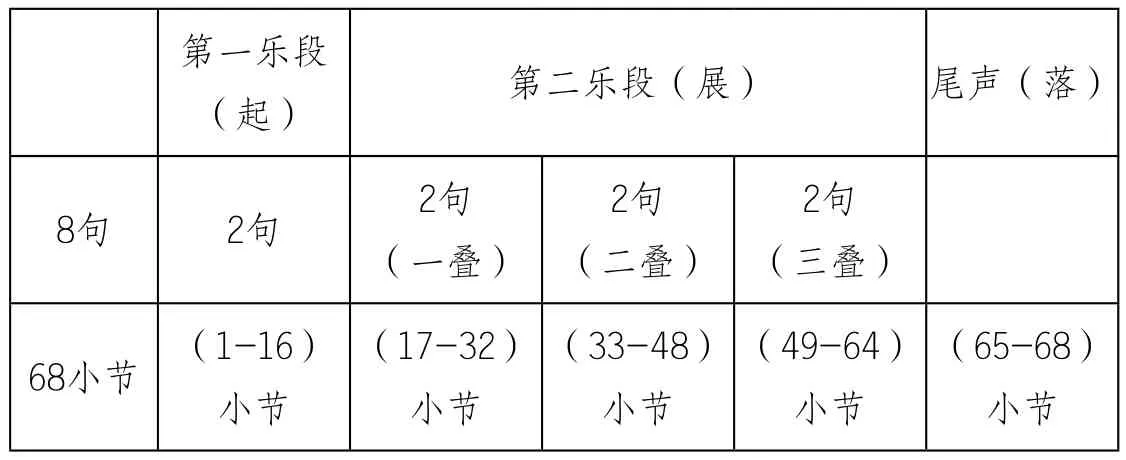

箏曲《陳杏元和番》以G調定弦,分為兩個樂段和尾聲,共八個樂句,以2/4拍記譜。(曲式圖見格)

該曲是由母體板頭曲的八板結構稍加變化而來,共68板,其中每小節第一拍是板,第二拍是眼。該曲音階采用了中國民族調式中的G宮七聲音階,并且在樂曲開頭的部分使用了中原地區常用的悲情音調re-sol-sol-do,這也是該曲的三個骨干音,而這種從商音到徵音四度的大跳進行再大跳進行到宮音的方法,是采用了板頭曲的基本樂匯。該箏曲大量的使用了十六分音符和附點節奏,這種旋律走向與中原地區的方言音調走向相聯系,這里的人們通常在哭訴時會使用這種音調方法來表現自己心中的苦悶之情。

箏曲《陳杏元和番》大量運用了板頭曲特有的音樂特點,分別由fa、xi兩個偏音,sol、do兩個正音所體現,并且在演奏小二度、小三度的下滑、上滑音時,基本上都結合著顫音進行。且該箏曲大量運用了級進進行的旋律形態,并通過一些4度、5度等音程的大跳使得箏曲的進行更加豐富,而在re、sol、do的顫音級進進行上將河南地方音樂特點發揮到了極致,使得該曲成為河南箏曲的代表性作品。

四、結語

板頭曲是我國民族音樂史上一個比較重要的分支,尤其是在河南地區,在不斷發展過程中,河南箏算的上是最能代表板頭曲元素的板頭曲衍生物,傳承板頭曲對于發揚我國傳統文化、發掘文化資源、幫助河南箏保留其最主要的特點有著重要的意義。而我們在傳承和發揚板頭曲的同時,也要緊跟時代的步伐,勇于開拓創新,使其在中國民族音樂的舞臺上繼續光芒四射。