“新藝術”珠寶,世紀末的造夢狂歡

雨葭

擺脫了維多利亞風格的循規蹈矩,摒棄了美好時代的奢侈,新藝術風格珠寶,以舶來的新風演繹創新的不對稱造型。追求無比貼近真正生物形態的自然造型、蜿蜒的曲線、神秘的主題、自然的曼妙、優雅高貴的女性形象……摩登易逝,風格卻永存,歷史的浪潮從不會將具有金子般價值的珍貴寶藏卷離時代的舞臺。新藝術風格珠寶,不僅以前所未有的新潮風范俘獲了當年時代新貴的心,而且至今依然是收藏家們趨之若騖的大熱門。

“新藝術”一詞源于藝術商人Samuel Bing在巴黎開辦的一家畫廊“L'Arl Nouveau”(新藝術之家),而后卻成為一次偉大的國際藝術運動之名流行30多年之久。新藝術運動活躍于1880-1910年間(即維多利亞女王統治后期到愛德華七世統治時期),是在整個歐洲和美國開展的裝飾主義運動,涵蓋了藝術設計領域的各個方面,而珠寶藝術是新藝術運動中最具代表性的藝術形式和最強烈的抒發。

17-19世紀的這段時期,歐洲的珠寶藝術徘徊在古典主義與各種復古風潮中。到19世紀中后期,珠寶藝術的發展逐漸成熟,但由于當時工業革命的發生,反而使得珠寶藝術出現暫時停滯與缺乏創新的狀況,直至1890年歐洲發生了反對工業化生產、主張恢復手工藝的“新藝術運動”后才有了歷史性的改變。

沖破材質與工藝的牢籠

19世紀的西方首飾風格可謂是百花齊放,誕生了諸多閃耀的經典,如維多利亞時期、愛德華時期、裝飾藝術時期等形成的風格。新藝術運動時期便是當中一個短暫而迷人的設計時期。

對于首飾設計來說,“新藝術”以前的近代設計運動似乎都沒有影響到首飾珠寶設計領域。“新藝術”運動之前的近一個世紀,歐洲的首飾都在古典主義與形形色色的復古風潮中來回飄蕩。維多利亞時代后期珠寶批量生產盛行,“新藝術”珠寶設計就屬于對于該項潮流的叛逆,其破解了19世紀中旬的時候,英、法在珠寶設計領域陳舊的規則,拓展了一種新的設計理念。它的美學趣味中,隱含著些許世紀末的頹廢情調和對手工制作美的不懈追求,它在美學概念上則傾向于唯美主義,體現出精致、典雅的一面。

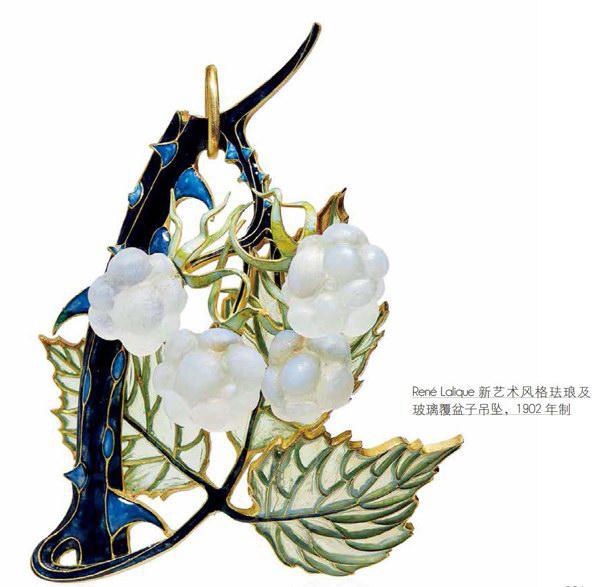

“新藝術”運動風格使當時的首飾珠寶設計有了戲劇性的轉變,并在1900年的巴黎國際展覽中達到頂峰。從1900年開始,珠寶的演進發展出三種趨勢,也就是新藝術時期珠寶設計三種特色:首先,珠寶造型走向線條柔美、崇尚自然的取向;其次,強調自然風的新藝術時期大膽采用有色寶石與琺瑯制作珠寶,尤其是色彩豐富的半寶石(Semiprecious stone)更是得到了該時期珠寶設計師們的青睞;第三,“新藝術”運動還充分調動起手工藝人的自我意識,使他們意識到可以在首飾藝術領域發揮自己的才華,進行創造性的設計和制作。“新藝術”風格珠寶首飾與以往珠寶設計的一大區別是,以往那種“工匠型首飾”轉化為新式的“藝術家型首飾”,傳統上那種以材質、工藝見長的作品被以藝術性設計取勝的作品所代替。與以往首飾設計中對“材質美”“工藝美”的過度關注不同的是,此時期設計師的作品中,精妙的構思、完美的藝術形式才是衡量作品成功與否的關鍵。在新藝術時期,鉆石、金、銀、寶石等昂貴材料在首飾設計中一統天下的局面被打破,琺瑯、玻璃及各種半寶石等較為廉價、常見的材料在首飾設計中得到越來越多的運用。

新藝術運動一方面繼承了古典藝術中高貴典雅的審美品位,一方面勇敢地迎接了工業制造的新材料。這些如詩如畫的造型也刺激了視覺感官,因此新藝術時期的珠寶又被稱為“繪畫的珠寶”。

“師法自然”的設計題材

如果說以往的珠寶都是在追隨藝術思潮的腳步,那么來到新藝術運動時期,珠寶已一躍成為藝術思潮中當之無愧的主角。這個時期的珠寶,主要講究不完美的極致之美,追求無比貼近真正生物形態的自然造型、蜿蜒的曲線、神秘的主題、自然的曼妙等,因此在設計題材上也有多元變化。

源于大自然的靈感

充滿靈性的自然元素備受新藝術大師的偏愛,姿態各異的花草植物、惟妙惟肖的蜜蜂、蜻蜒等昆蟲,孔雀、天鵝等美麗鳥類以及蛇、虎甚至略帶詭異的蝙蝠等造型,都是備受青睞的創意靈感。如盤繞卷曲的蛇以其動感的體態、發光的鱗片以及原始的象征意義——生命、永恒與性,更加渲染了蛇作為主題珠寶的神秘與神圣,這似乎也暗示著新藝術運動的不羈與革新。而無論是珠寶的形態,還是表面的裝飾,都以曲線為主,這也成為新藝術珠寶的典型造型要素,同時也是分辨不同國家風格的標志,如法國主要以線條表現豐富的形態手法,如有波浪長發人物像或海帶;英國主要以縱橫交錯的線條為主,線條造型傾向圓形或三角形等。

女性元素的描繪

在新藝術運動之前,以女性元素作為珠寶藝術主題一直被認為是不得體缺乏品位的,直到新藝術運動的發生,以女人臉龐或胴體為主題珠寶設計才逐漸成為當時的主流。女性的形象不再如維多利亞時代般忸怩、羞怯,而是更加優雅、大方與高貴。新藝術珠寶描繪女性體態的圖型大致有三類:一是正、側面的秀美女性頭像;二是半身或全身裸體的曼妙女性體態;三是女人與各種動物組合的詭異造型。這反映了正由傳統社會向工業社會轉型的特殊歷史時期,女性意識正悄然崛起。珠寶藝術家們在設計中廣泛地運用女性元素來抒發內心對于男女平等思想的訴求,大膽地將女性的臉龐和胴體與珠寶造型及材質相結合,以表現陰柔而優雅的女性氣息、贊嘆女性的藝術之美,符合了時代的需求以及新藝術運動回歸自然的宗旨。

神話色彩的渲染

浪漫的神話色彩同樣是新藝術運動中珠寶藝術的鮮明特征,它源于人們對平淡生活中現實壓力的釋放以及感官刺激的渴望。珠寶藝術家們用夸張的手法,將植物、動物或女人與風景、季節或虛構的怪獸形象相結合,制成胸針或項墜等。顏色各異的寶石,在珠寶藝術家的手中化為了水中浮游的白天鵝,纏繞舞動的靈蛇,樹下靜坐思考的裸女等,以逼真的畫面詮釋或優雅恬美或幽暗頹廢的意境,仿佛一部童話劇正在等待拉開帷幕。

先驅們的經典之作

新藝術運動席卷歐洲,在珍貴的15至20年間影響無數藝術家。除大師Lalique之外,也有幾位出類拔萃的珠寶設計師。這些新藝術運動的先鋒讓珠寶設計完全跳出了材料的保守窠臼,第一次讓珠寶的藝術裝飾價值超越了它的材質價值,喚起了人們對珠寶藝術性和獨創性的關注。

雷諾·拉里克(Rene Lalique),法國新藝術運動時期杰出代表人物之一。他以前衛、不同于當世的專業設計及制造手法,創作出眾多不朽杰作,為珠寶世界帶來里程碑一般的新藝術革命。他大量運用有色寶石與琺瑯等材質,大自然的花烏蟲魚等動植物經常出現在他的設計作品中,無論黃蜂、蜻蜒、蝴蝶、蝙蝠、燕子、雄雞,還是毒蛇、美人和香草的形象,在他手中都成為璀璨的珍寶。他還強調細膩的金屬工藝,改變人們對珠寶的觀念,不一定要使用貴重的寶石而是強調設計的理念,珠寶不再像過去只注重寶石本身的價格,提升了設計在珠寶文化上的地位。在經典代表作《蜻蜒美人》中,拉里克將女性形象與蜻蜒相結合,神秘的意境和精湛的技巧令人嘆為觀止。象牙雕刻的女性人體浮現于蜻蜒的頭部,琺瑯制成的翅膀晶瑩剔透,靜謐、淡然的綠色配以小顆鉆石的閃爍光輝,將真實的自然和虛幻的意境融為一體。這種充滿奇思妙想的設計,樹立了新藝術珠寶獨特的風格和面貌。

而出身于歐洲藝術珠寶世家的菲利普·沃爾弗斯(Philippe WolFers)非常擅長通過材料的選擇,設計及表現形式來展現作品的藝術氣質;以古典與現代元素的完美融合凸顯設計風格,并在此基礎上將珠寶設計藝術發揮到極致。《蘭花發飾》就是其代表作,采用了當時非常先進、具有高度技巧性的琺瑯上色技術,并配以鉆石和紅寶石點綴,使發飾看上去宛如冰雕的藝術精品,顯得晶瑩剔透、華美而清新。

喬治·富凱(Georges Fouquet)也是一位思想前衛的設計師,例如在1900年,他邀請當時籍籍無名的捷克畫家阿爾豐斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)重新粉飾其店鋪。兩人其后攜手合作,完成多個重要委托項目,當中包括為Sarah Bernhardt設計的一枚手鐲及戒指,作品后來在1987年由佳士得拍出,成交價相當于現今的100萬美元,創下新藝術風格珠寶的拍賣紀錄,并一直保持至今。

新藝術風格珠寶首飾并非為普通人而設。最初,訂制和配戴這些珠寶的女士包括Sarah Bernhardt(1844-1923)等女星、La Belle Otero (1868-1965)等風流名士,以及Countess Grefulhe(1860-1952)等名媛。然而,第一次世界大戰后,民眾更樂意接受現代發展,服飾、建筑及繪畫也采用簡單的筆直線條。與此同時,市場出現第一批女士西裝,需要配襯更簡約的首飾,令新藝術風格設計迅速被淘汰。1964年,Maurice Rheims出版《LObjet 1900》一書,正式推動新藝術風格復興。該著作也令廣大藏家和古董商對這個被徹底遺忘的藝術運動重燃興趣。